Выраженная синусовая аритмия с миграцией водителя ритма

Диагноз миграция водителя ритма, поставленный во время профилактического осмотра, многих ставит в тупик. Протекает заболевание практически бессимптомно. В перечне причин, вызывающих это заболевание врожденные или приобретенные патологии сердечной мышцы, сбои в работе парасимпатического и симпатического отделов вегетативной системы (ВНС), угнетение или раздражение блуждающего нерва. Какой бы ни была причина человек сталкивается с нарушением сердечного ритма.

Миграция водителя ритма и синусовая аритмия

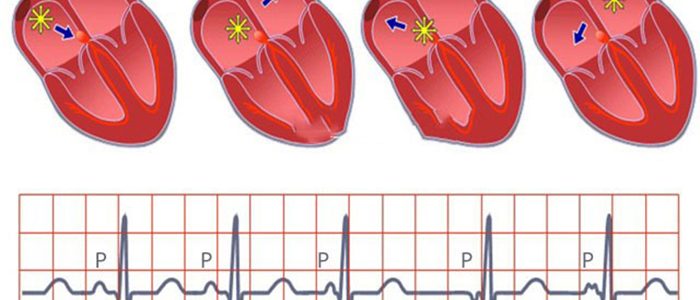

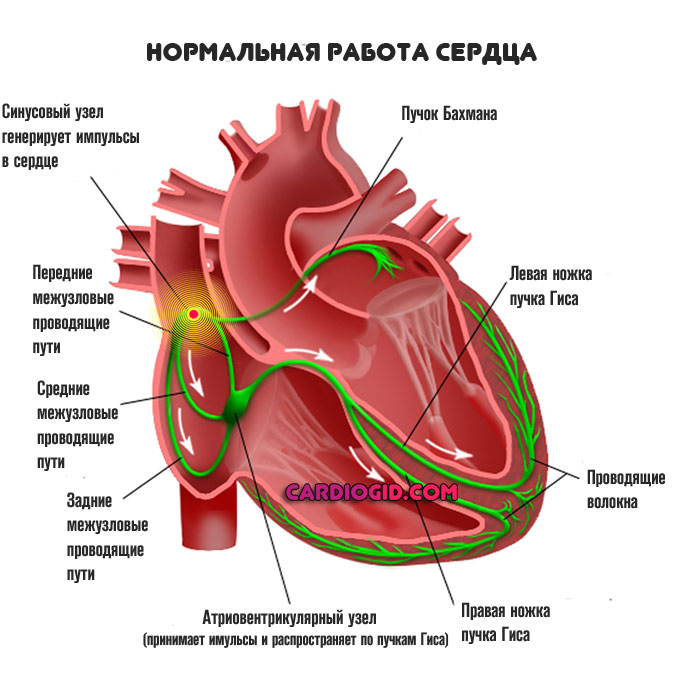

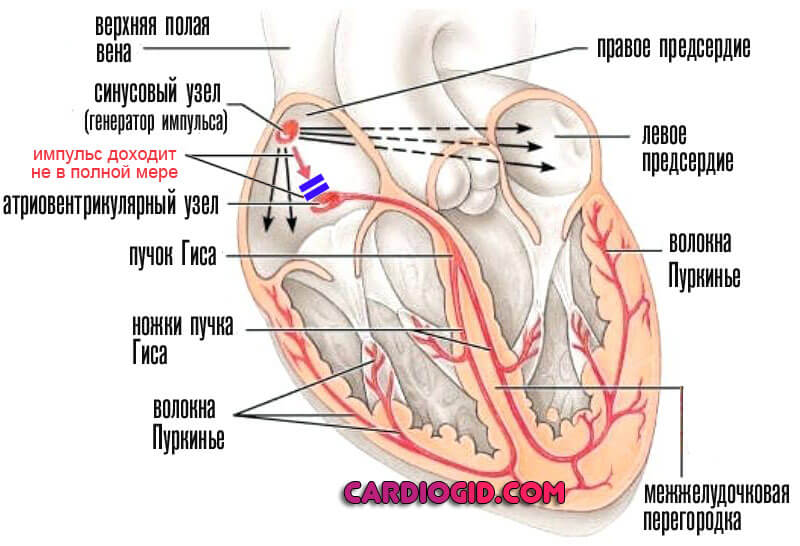

Чтобы понять механизм возникновения синусовой аритмии, рассмотрим принцип сокращения сердечной мышцы. Отвечают за сокращение миокарда кардиомиоциты 1-го типа. Они входят в состав синусно-предсердного узла. Возникающий в кардиомицитах импульс возбуждения запускает механизм сокращения миокарда. Частота возникновения импульса от 60-ти до 80-ти в минуту. Водитель ритма при отсутствии патологий и есть синусно-предсердный узел. Входящие в состав узла мышечные волокна взаимосвязаны с ВНС. В случае сбоя в работе вегетативной системы, например, при нейроциркулярной дистонии ритм сокращений сердца меняется.

Когда синусно-предсердный узел не способен выполнить роль водителя его работу выполняют:

- предсердно-желудочковый узел,

- пучок Гиса,

- волокна Пуркинье.

Говоря о миграции водителя ритма подразумевают, что частота и очередность сокращений сердечной мышцы будет нарушена и роль водителя ритма будет выполнена предсердно-желудочковым узлом (другое название атриовентикулярный узел).

Вернуться к оглавлению

Причины миграции водителя ритма

Одна из наиболее вероятных причин миграции водителя ритма — изменения тонуса блуждающего нерва, вызывающие как брадикардию, так и тахикардию. Вызвать миграцию водителя ритма и нарушить синусовый ритм могут:

- патологические изменения проводящих путей сердечной мышцы,

- перенесенные заболевания сердца,

- наличие в анамнезе пациента вирусных или инфекционных заболеваний,

- недостаток в организме ионов калия, магния, кальция, натрия,

- прием сердечных гликозидов,

- дисфункция вегетативной системы, как у взрослого, так и у ребенка,

- гормональные перестройки подростка.

Вернуться к оглавлению

Клиническая картина

Миграция водителя ритма — это нарушение образования импульса.

Миграция водителя ритма — это нарушение образования импульса.

Как правило, человек часто не замечает у себя в организме сбоев в виде аритмии. Точно подтвердить диагноз синусовая аритмия можно с помощью электрокардиографического исследования (ЭКГ). Клиническая картина подобна ряду других заболеваний:

- чувство постоянной усталости, слабости;

- болезненный дискомфорт в грудной клетке (не всегда);

- нехватка кислорода, возможны обмороки (при медленном сердцебиении).

Вернуться к оглавлению

Осложнения

Наиболее серьезным осложнением, возникающем при аритмиях, является развитие сердечной недостаточности. Миграция водителя ритма и перебои в сердечном ритме приводят к нарушению процесса кровообращения, что сказывается на работе каждого органа. У подростка синусовая аритмия может вызвать нарушение в мозговом кровоснабжении, уменьшить его когнитивные способности. Когда нарушение связано с гормональными перестройками организма, опасности оно не представляет.

Вернуться к оглавлению

Диагностические мероприятия

Постановка диагноза требует комплексного обследования пациента. Помимо осмотра врачом, когда оценивают состояние кожных покровов, слушают работу сердца, обращают внимание на частоту дыхания, анализируют жалобы, назначают ряд лабораторных исследований. Так как немаловажную роль в возникновении аритмии играют ионы калия, натрия, магния проводят соответствующие анализы крови. О наличии в организме инфекционного заболевания говорит повышенное содержание лейкоцитов, СОЕ. Главный метод подтверждения или опровержения синусовой аритмии — ЭКГ. Как правило, проводят исследование на протяжении более 24-х часов. Это позволяет зафиксировать миграцию водителя ритма в состоянии покоя ночью или днем.

Вернуться к оглавлению

Лечение аритмии

Лечение синусовой аритмии заключается в устранении причин ее вызывающих. Если причина в инфекционном заболевании, нужна соответствующая медикаментозная терапия. При наличии в анамнезе пациента ВСД, рекомендован прием легких успокоительных препаратов, а также препаратов улучшающих работу адаптационных механизмов организма на основе элеутерококка, женьшеня. Для улучшения обменных процессов врач может назначить прием «Триметазидина».

Следует помнить, что синусовая аритмия у детей и подростков в специальном лечении не нуждается.

Вернуться к оглавлению

Профилактика

Профилактика любого заболевания, в том числе и синусовой аритмии с миграцией водителя ритма, основана на налаживании здорового образа жизни. Достаточная физическая нагрузка, питание с ограниченным потреблением жиров, здоровый и крепкий сон, отказ от курения помогут организму справиться с болезнью. Недопустимо заниматься самолечением, так вовремя не вылеченная ангина — прекрасное подспорье для развития миокардита.

Источник

Довольно частое явление — синусовая аритмия с миграцией водителя ритма. Она может иметь транзиторный характер или быть признаком патологий сердечно-сосудистой системы. Приступы чаще возникают на фоне негативных факторов — стресс, физическая нагрузка, острые заболевания. Выявление аритмии обязательно должно сопровождаться уточнением причины ее развития с последующей ликвидацией и профилактикой таких состояний, как инфаркт миокарда и сердечная недостаточность.

Причины развития

Здоровое сердце генерирует импульсы в синусовом узле. При генерации импульса различными участками предсердий происходит изменение нормального ритма, составляющего 60—90 уд./мин. У ребенка такое состояние не требует значительного беспокойства, поскольку оно может быть проявлением незрелости сердечно-сосудистой системы и с возрастом прийти в норму. У взрослых людей миграция водителя ритма также может иметь транзиторный характер, но есть патологии, способны привести к этому состоянию:

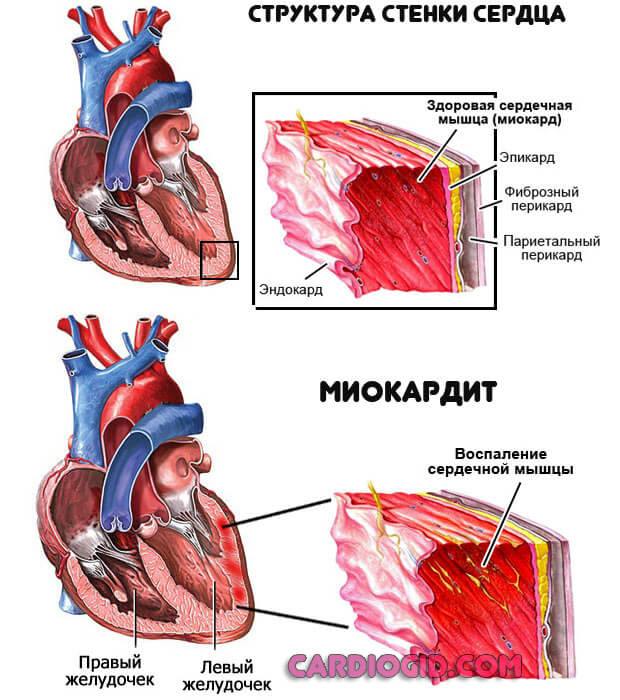

- миокардит;

- частые стрессы;

- клапанные нарушения;

- врожденные пороки сердца;

- вегето-сосудистая дистония;

- хроническая сердечно-сосудистая недостаточность;

- системные заболевания;

- кардиомиопатия;

- ишемическая болезнь сердца;

- гипертония;

- тиреотоксикоз;

- ревматические заболевания;

- оперативные вмешательства на сердце.

Беспричинное длительное нарушение ритма может свидетельствовать о заболеваниях нервной системы или гормональных нарушениях, что требует тщательной диагностики.

Вернуться к оглавлению

Симптоматика

При наличии такой проблемы больные могут замечать у себя повышенную утомляемость.

При наличии такой проблемы больные могут замечать у себя повышенную утомляемость.

Больные синусовой аритмией с миграцией водителя ритма могут не подозревать о своем состоянии и выявить нарушение при появлении приступа. В межприступный период пациенты отмечают головную боль, головокружение, одышку при физических нагрузках, быструю утомляемость, отечность нижних конечностей. Чаще они не обращают внимание на эти неспецифические симптомы, что ведет к прогрессированию заболевания.

Во время приступа аритмии возникает тахикардия — учащенное сердцебиение или брадикардия — замедление работы сердца. Это зависит от того, куда именно сместился водитель ритма. В любом случае пациенты отчетливо ощущают сердцебиение и отмечают его неритмичность. Возможна потеря сознания, головокружение, боль в груди, нарастающая одышка, холодный пот, повышение артериального давления.

Вернуться к оглавлению

Диагностические мероприятия

При опросе пациента можно узнать о начале заболевания, когда пациент отмечал подобные признаки. Аускультативно можно обнаружить нарушенный синусовый ритм в виде разных промежутков между сокращениями сердца. Обращение к врачу между приступами чаще сопровождается отсутствием объективных признаков изменения работы синусового узла, что требует более глубоких методов исследования.

Вернуться к оглавлению

Инструментальные методики

Для подбора оптимальной терапевтической схемы нужно, чтобы больной прошел суточную ЭКГ.

Для подбора оптимальной терапевтической схемы нужно, чтобы больной прошел суточную ЭКГ.

- ЭКГ. Характеризуется изменением зубца P, который приобретает разную величину при каждом сокращении, изменение длинны P-Q на протяжении всей кардиограммы, каждый следующий интервал P-P отличается от предыдущего.

- Суточный мониторинг ЭКГ. Проводится для фиксации состояния синусового узла во время приступа аритмии. Этот метод исследования необходим для наблюдения за пациентом на протяжении 24 часов, что даст нужную информацию для дальнейшего лечения и прогноза.

- Эхокардиография — ультразвуковое исследование сердца. Определяет состояние клапанов, толщину миокарда, особенности кровотока. Эти данные нужны для выявления органической патологии, что спровоцировала развитие синусовой аритмии и миграцию водителя ритма.

- Фонокардиография — исследование шумов и тонов сердца. Нарушения могут свидетельствовать о клапанных патологиях и врожденных аномалиях.

Если эти методы не выявляют патологических нарушений, необходимо проверять нервную систему, щитовидную железу и гормональный баланс.

Вернуться к оглавлению

Какое лечение?

При отсутствии сердечно-сосудистых патологий самочувствие человека улучшится после добавления в режим дня прогулок.

При отсутствии сердечно-сосудистых патологий самочувствие человека улучшится после добавления в режим дня прогулок.

В случае когда изменение локализации водителя ритма и развитие синусовой аритмии не связано с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, рекомендуется не прибегать к агрессивной терапии. Можно применять седативные средства, достаточное количество времени проводить на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций. Нормализация режима дня способна возвратить ритмичность сердечных сокращений.

Если есть причина, по которой возникает синусовая аритмия, необходимо ее ликвидировать и тогда водитель ритма будет соответственно функционировать. Лечение включает:

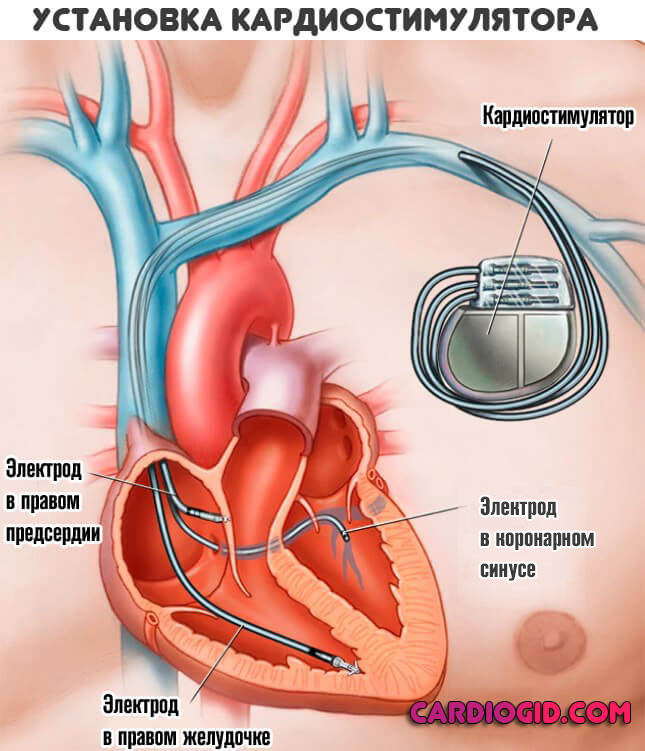

- Хирургическое вмешательство с установлением кардиостимулятора. Это применяется, если диагностирован синдром слабости синусового узла.

- При ишемической болезни сердца назначают препараты, повышающие кровоснабжение сердца:

- бета-блокаторы — «Анаприлин», «Бисопролол», «Метопролол»;

- ингибиторы АПФ — «Лизиноприл», «Каптоприл»;

- блокаторы кальциевых каналов — «Верапамил», «Нифедипин», «Дилтиазем».

- Антибактериальные и противовирусные препараты применяются в случае миокардита.

- Противоревматическая терапия с назначением глюкокортикостероидов и цитостатических медикаментов необходима при доказанном активном ревматическом процессе.

- Органические и воспалительные изменения клапанного аппарата корректируются консервативным путем с использованием диуретиков, антиагрегантных средств, сердечных гликозидов. Отсутствие результата требует оперативного вмешательства с целью пластического восстановления клапанов.

Вернуться к оглавлению

Чем опасно и как предупредить?

Синусовая аритмия с миграцией водителя ритма может привести к частым приступам, которые будут нарушать нормальную жизнедеятельность больного, инфаркту миокарда и хронической сердечно недостаточности. Для профилактики развития этой патологии нужно избегать стрессовых ситуаций, держать в норме массу тела и артериальное давление. Необходимо вовремя диагностировать и лечить патологии сердца и других органов, не игнорировать какие-либо нарушения, а при их появлении обязательно обращаться к врачу.

Источник

Заболевания сердечнососудистой системы различны по типу, характеристике и рискам наступления фатальных результатов.

Многие не приносят видимого дискомфорта до определенного момента, обнаруживаются случайно в ходе тщательной диагностики. Примерно в 60% случаев речь идет о приобретенных патологических процессах.

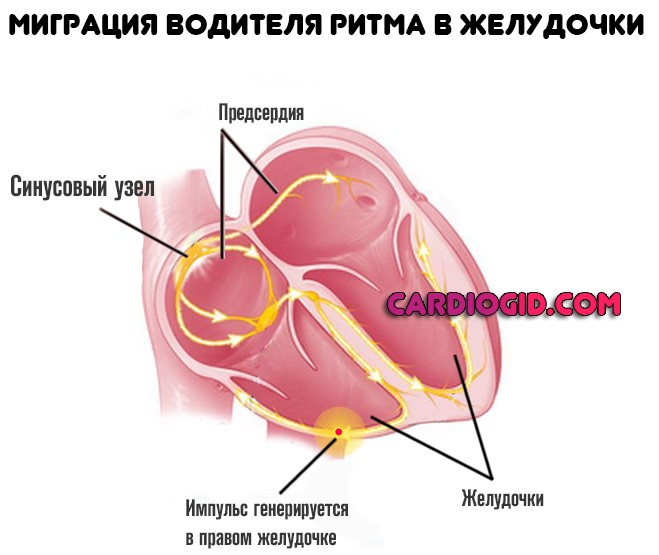

К таковым относится и описанное состояние. Миграция водителя ритма — это отклонение, в ходе которого отмечается спонтанное перемещение электрической активности из правого предсердия в другие области мышечного органа. Но в желудочки — крайне редко.

Самостоятельным диагнозом миграция водителя ритма не считается, более того, специфические симптомы не существуют. Ощущения пациента зависят от основного состояния, приведшего к развития этого признака. Вариантов может быть масса: от неврогенных патологий до собственно кардиальных отклонений.

Лечение проводится под контролем профильных специалистов, возможна пожизненная поддерживающая терапия. Суть заключается в устранении первопричины, но не всегда кардинальным образом можно подействовать на этиологический фактор.

Несмотря на угрожающее название, отклонение само по себе несет минимальную опасность. Нужно оценивать, что за ней стоит и тогда прогнозировать исход.

Механизм развития

Водитель ритма сердца — это плотное скопление активных клеток-кардиомиоцитов, способных спонтанно возбуждаться.

Их основная функция — генерировать биоэлектричекий импульс, проходящий по всему мышечному органу и вызывающий сокращений миокарда.

Без этого не может быть нормального кровообращения, как только процесс ослабевает, наступают генерализованные гемодинамические нарушения, чреватые скорой смертью. Другой название — синусовый узел. Он расположен в верхнем сегменте правого предсердия.

При нарушении работы кардиальных структур по типу миграции водителя ритма источник сигнала перемещается в прочие камеры, в том числе возможно вовлечение желудочка, атриовентрикулярного узла (эта анатомическая структура вступает в «игру» при нарушении работы синусового узла, в качестве вспомогательного элемента, в нормальном же положении он отвечает за распределение импульса).

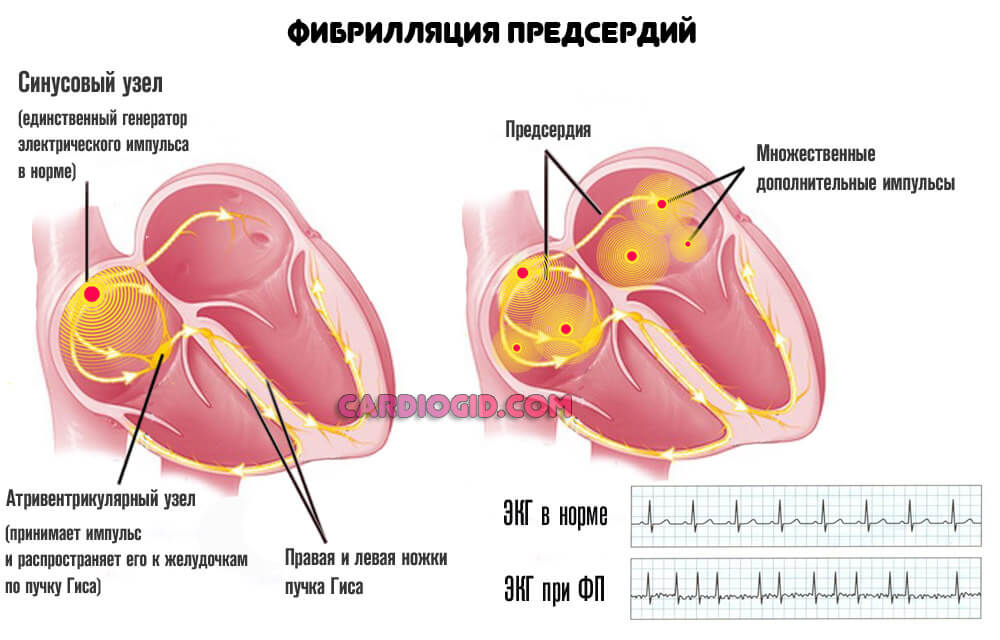

В отличие от фибрилляции предсердий, когда сигнал хаотичный, и производится сразу во многих частях сердца, миграция сопровождается правильными сокращениями и единственным источником импульса, хотя и смещенным.

При этом интенсивность производимого раздражителя может быть недостаточной для полноценной работы миокарда.

В такой ситуации присутствует значительный риск фибрилляции, трепетания, предсердной экстрасистолии, и прочих опасных аритмий, чреватых остановкой сердца.

Виды нарушения

Критерий классификации миграции — по локализации участка биоэлектрической активности.

Соответственно говорят о трех вариантах:

- Сигнал генерируется в левом предсердии. Относительно частый тип. Встречается в 90% случаев или около того. Сопровождается минимальной симптоматикой. Миграция нестабильна, в определенный момент кардиальные структуры вновь меняются местами.

- Импульс производится в желудочках. Куда опаснее, поскольку присутствует риск спонтанной остановки сердца без предварительных симптомов.

- Наблюдается попеременное блуждающее движение активного участка. На протяжении короткого промежутка времени. В такой ситуации сигнал спонтанно движется от одной камеры у другой. Этот тип также несет колоссальную опасность.

Указанная классификация имеет большую клиническую значимость. Разграничение проводится по результатам электрокардиографии.

Точное выделение типа процесса необходимо для разработки тактики терапии, наравне с выявлением происхождения отклонения от нормы.

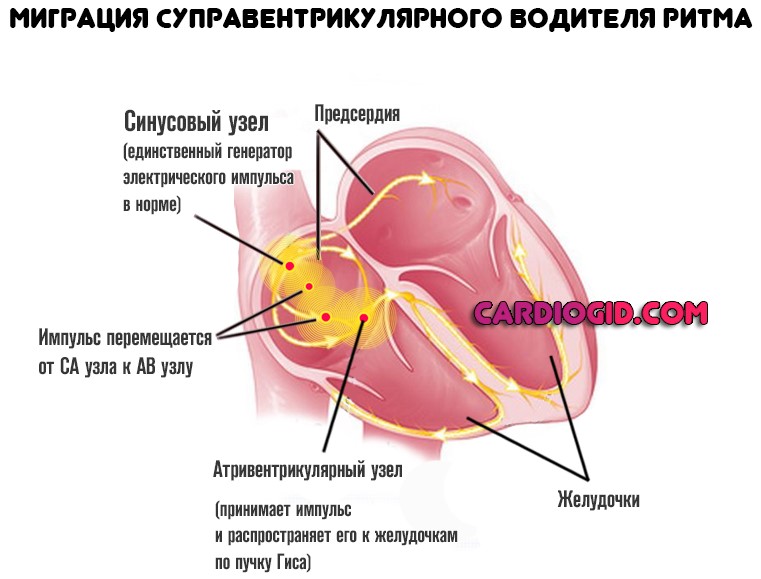

Миграция суправентрикулярного водителя ритма — это аритмия при которой импульс перемещается от синусового узла к атриовентрикулярному.

Возникает в 5-10% от всех случаев, но несет большую опасность, поскольку сигнал перестает распределяться в правильной последовательности.

Итогом оказывается симптоматический комплекс, напоминающий блокаду ножек пучка Гиса и несущий те же угрозы.

Кардиальные причины

Факторы развития не всегда сердечные. На их долю приходится всего 60% клинических случаев. Много неврогенных моментов, некоторые ситуации пациент вызывает сам.

Причины у детей, подростков и взрослых одинаковы:

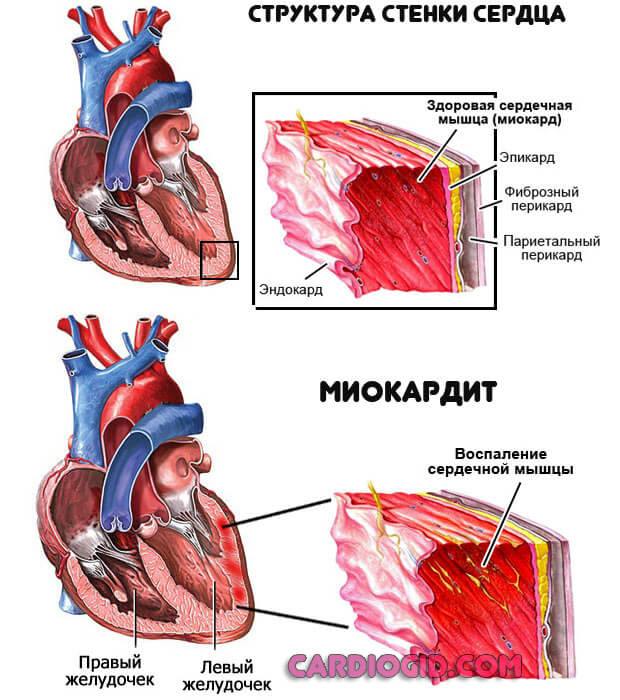

- Миокардит. Воспаление мышечного слоя органа. Представлен группой клинических вариантов. Основной — инфекционный, провоцируется вирусами, реже бактериями.

Всегда вторичен по отношению к другим патологиям. Вызвать воспаление может, в том числе тонзиллит, кариес и прочие. Требуется срочное лечение в стационаре с применением антибиотиков.

Дезинтоксикационная терапия показана в любом случае для облегчения состояния и снижения вероятность остановки сердца.

Второй клинический вариант — аутоиммунный процесс. Встречается на фоне текущего ревматизма и прочих заболеваний подобного рода. Купируется иммуносупрессорами в ударных дозировках.

Если своевременно не помочь, есть риск деструкции предсердий. Потребуется сложное протезирование без гарантий эффекта. Миграция водителя ритма происходит по причине разрушения активных клеток. Это компенсаторный механизм.

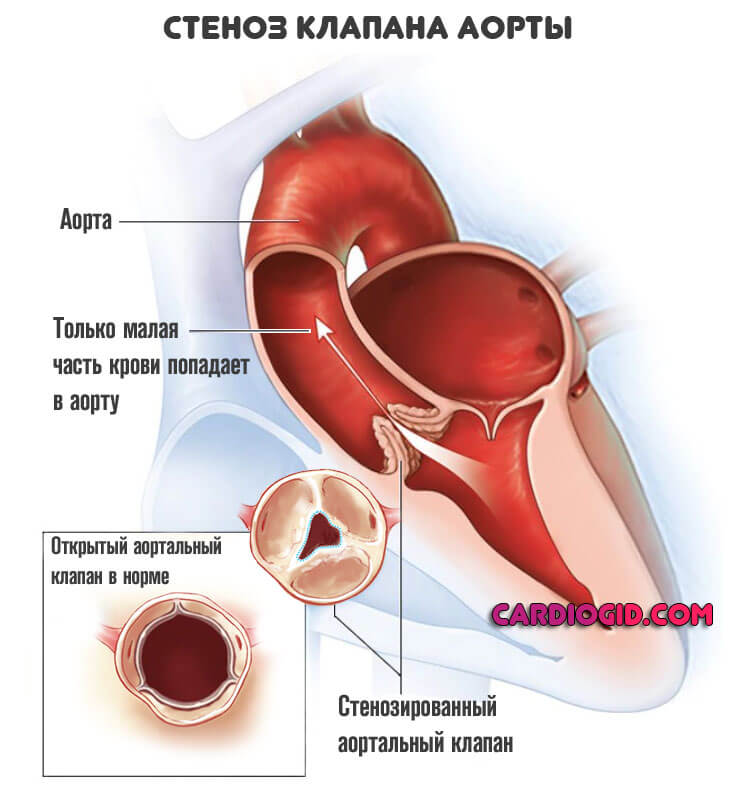

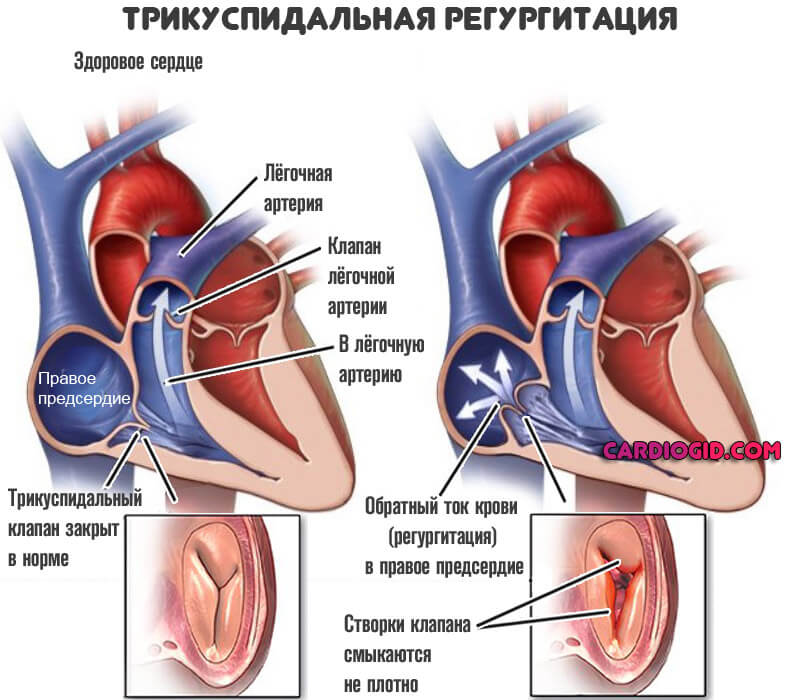

- Пороки сердца, как врожденные, так и приобретенные. Наиболее часто страдает аорта, наблюдается стеноз клапанов (митрального в том числе) и прочие варианты.

При генетических отклонениях возможны нарушения смешанного плана. Страдают не только кардиальные структуры, но и другие системы.

Многие состояния остаются незамеченными годами, процесс обнаруживается в пиковые периоды: пубертат, физическая перегрузка, эмоциональное потрясение и прочие моменты играют наибольшую роль.

Внимание:

При упорном игнорировании симптоматики диагноз ставят в ходе вскрытия.

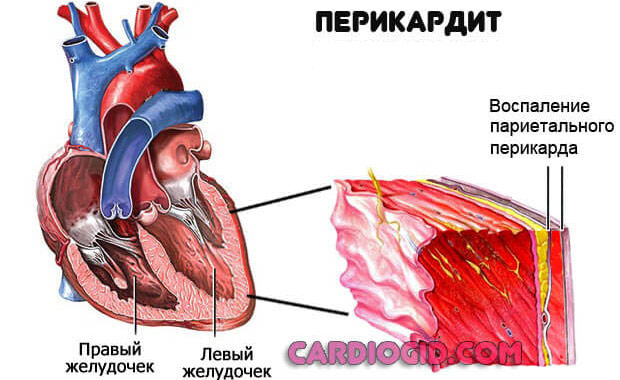

- Воспаление околосердечной сумки — перикарда. Возникает компрессия органа, что и заканчивается эктопией (смещением) водителя ритма.

- Ревматизм. Аутоиммунная патология. Точное происхождение не известно. Предполагается, что всему виной перенесенные вирусные инфекции. Полное излечение невозможно. Миграцию водителя ритма устранить кардинальным образом тоже не получится. Но есть хорошие шансы перевести процесс в стойкую ремиссию.

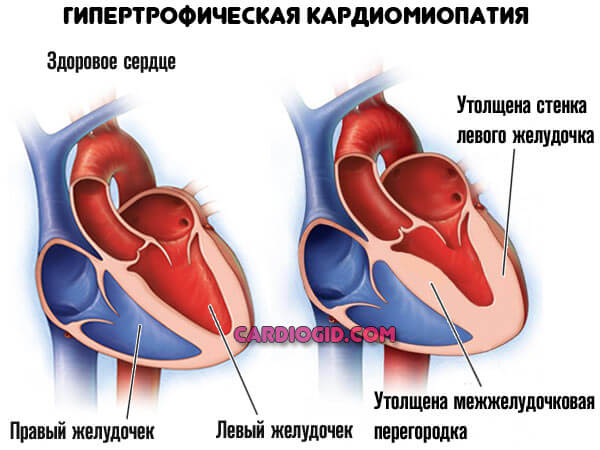

- Кардиомиопатия. Разрастание мышечного слоя органа, также расширение камер. Вероятность развития эктопии участка электрической активности примерно 20%. Может быть выше при смешанной этиологии процесса.

- Ишемическая болезнь. Нарушение питания функционально активных тканей по коронарным артериям. Рано или поздно приводит к острому некрозу или отмиранию клеток.

- Перенесенный инфаркт. Сопровождается миграцией почти всегда, интенсивность нарушения тем выше, чем обширнее было поражение миокарда.

- Синдром слабости синусового узла. Результат перенесенных ранее заболеваний или же врожденная особенность организма. Заключается в неспособности естественного водителя ритма производить сигнал достаточной силы для полноценного сокращения миокарда. В качестве компенсации организм активизирует другие кардиомиоциты.

Внесердечные факторы

Помимо строго сердечных моментов, присутствуют и прочие причины объективного характера, которые не зависят от поведения и привычек пациента:

- Вегетососудистая дистония. Или ВСД. Вопреки утверждениям многих специалистов, диагнозом не считается. Это симптоматический комплекс.

Он присущ пациентам с перенесенными или текущими патологиями центральной нервной системы, мозговых придатков. Также может провоцироваться нарушением гормонального фона.

В таком случае отклонение связано с активизацией блуждающего нерва. Требует срочного выявления происхождения, затем показано купирование симптоматики и предотвращение повторных приступов.

- Вирусные и инфекционно-воспалительные патологии. От простой простуды и ОРВИ до туберкулеза, прочих состояний опасного характера. По мере лечения результат различен. В отсутствии грубых дефектов вероятно полное восстановление.

- Эндокринные нарушения. Гипертиреоз, чрезмерный синтез гормонов коры надпочечников, избыток специфических веществ гипофиза, андрогенов, ангиотензина, альдостерона, ренина.

Лечение заключается в нормализации фона. По мере достижения этой цели, самочувствие улучшается. Но если возникают дефекты развития сердца, как вариант, кардиомиопатия, полной компенсации ждать не приходится.

Внешние факторы

Прочие моменты связаны с поведением самого человека:

- Длительное применение препаратов для стимуляции работы мышечного слоя органа — сердечных гликозидов. Это опасные фармацевтические средства. Их назначаются по показаниям, для длительного самостоятельного приема они не подходят. По окончании применения возможно улучшение.

- Интенсивные стрессы. Устойчивость к нервному напряжению у всех различна. Лица со слабым, инертным типом ЦНС более подвержены психосоматическим патологиям. В том числе с миграции водителя ритма без органических причин.

- Физическая нагрузка, не адекватная уровню развития человека. Перегружать себя активностью не стоит, особенно если подготовка недостаточна. Возникает не только миграция водителя ритма, но и образование дополнительных аномальных очагов электрической активности в предсердиях и желудочках. Заканчивается это плачевно: фибрилляция, остановка работы органа, смерть.

- Недостаток микроэлементов, в том числе калия, магния, железа (в меньшей мере). Метаболические дефицитарные процессы встречаются у пациентов с нерациональным питанием, кахексией, анорексией, принимающих мочегонные препараты на регулярной основе.

Определять причины нужно методом исключения.

Вне связи с конкретным органическим дефектом, говорят об идиопатической, то есть неустановленной форме. Когда факт — налицо, а причину происхождения определить невозможно.

Симптомы

Исследование проявлений не принесет значимого эффекта, если искать строго специфические признаки. Таковых не существует. Клиническая картина соответствует основному процессу. Можно выделить несколько групп симптомов.

Собственно кардиальные патологии. Сопровождаются такими составляющими:

- Боли в грудной клетке разной степени интенсивности. Обычно пациенты не обращают на них внимания, поскольку эпизоды дискомфорта кратковременны, от нескольких секунд до пары минут. Все списывается на усталость, перемену погоды или желудочные проблемы. По характеру ощущения давящие, жгучие.

- Одышка. На фоне интенсивной физической активности. По мере прогрессирования патологического процесса — в состоянии покоя.

- Кашель. Сухой, без отделения мокроты. На протяжении длительного времени. Усиливается ночью и в горизонтальном положении, что говорит о его сердечном происхождении.

- Аритмия. Наиболее характерная черта. Обычно проявляет себя в форме повышения частоты сокращения (тахикардия). Реже наблюдается обратный процесс. Опасные типы, вроде фибрилляции встречаются в сложных или запущенных случаях. Требуют обязательного хирургического лечения.

- Повышенная потливость, особенно в ночное время суток.

- Бледность кожного покрова, цианоз носогубного треугольника. Не постоянно.

Возможны отеки конечностей, лица, боли в области печени, снижение артериального давления, головокружения, цефалгия, тошнота и рвота. В зависимости от основного диагноза.

Полная клиническая картина наиболее типична для пороков трикуспидального клапана.

Неврогенные состояния.

- Снижение частоты сердечных сокращений.

- Чрезмерная выработка слюны.

- Ощущение холода в конечностях.

- Падение уровня АД.

- Обмороки.

Это симптоматический комплекс вегетососудистой дистонии. Проявления присутствуют не постоянно. Возникают в момент приступа.

Сходят на нет в течение нескольких минут, максимум пары часов. Запущенные кризы продолжаются по 2-3 суток.

Эндокринные патологии.

- Повышение артериального давления.

- Нарушения рельефа шеи.

- Подъем или падение температуры тела.

- Туманность зрения.

- Увеличение веса.

Все признаки учитываются в комплексе. Рассмотрение полной клинической картины необходимо для отграничения патологических процессов. Симптомы у детей и взрослых идентичны.

Диагностика

Проходит в амбулаторных условиях под контролем кардиолога. Показаны такие мероприятия:

- Устный опрос больного. Ключевой момент раннего обследования.

- Сбор анамнеза.

- Измерение артериального давления и ЧСС. Оба показателя отклонены от нормы.

- Суточное мониторирование по Холтеру. Учитывает и тот, и другой уровни. Регистрирует их на протяжении 24 часов, что дает представления о динамике процесса.

- Аускультация. Выслушивание сердечного звука. На фоне пороков клапанов возникает регургитация, обратный ток крови. Он фиксируется как синусовый шум.

- Электрокардиография. Основная методика диагностики миграции водителя ритма.

- Эхокардиография. Используется для выявления органических дефектов, пороков.

- МРТ по показаниям.

- Электроэнцефалография.

Также оценке подлежит неврологический статус пациента. По мере необходимости назначаются анализы крови на гормоны, общий, биохимический.

Признаки на ЭКГ

Специфические черты:

- Неравные интервалы P-P, также и P-Q.

- Изменение ЧСС в сторону увеличения или уменьшения. Брадикардия следствие перемещения функциональной активности в атриовентрикулярный узел.

- Деформации зубца P. При каждом сокращении он имею разную полярность, вид.

Миграция водителя ритма на ЭКГ определяется изменением специфических комплексов и относительно просто диагностируется при должной квалификации.

Методы лечения

Терапия преимущественно медикаментозная. С применением препаратов нескольких групп, в зависимости от основного патологического процесса.

- Сердечные средства (противогипертензивные, антиаритмические, гликозиды по мере необходимости, бета-блокаторы).

- Ноотропы, для улучшения обменных процессов в головном мозге — Глицин, Фенибут, прочие.

- Цереброваскулярные. Ускоряют кровообращение в церебральных структурах. Актовегин и иные.

- Антиагреганты. Для коррекции реологических свойств крови. Улучшения ее текучести. Как вариант — Аспирин-Кардио.

- Статины. Устраняют избыток холестерина. Аторис.

- Диуретики по показаниям, для купирования отеков. Подойдут щадящие препараты вроде Верошпирона.

- В рамках терапии миокардита прописывают антибиотики, иммунодепрессанты (зависит от типа).

Сложные случаи, не поддающиеся консервативной коррекции, требуют радикальных мер. Как вариант, синдром слабости синусового узла. Необходима имплантация кардиостимулятора.

Протезирование клапанов или пластика сосудов проводятся по показаниям, при пороках сердца.

Изменение рациона большой роли не играет. Но для улучшения прогноза рекомендуется отказаться от курения и приема алкоголя. Также избыточной физической активности. Вопрос обсуждается с лечащим специалистом.

Прогноз

Зависит от основной патологии. Миграция водителя ритма по предсердиям имеет высокую выживаемость: до 85-90%, вероятность смерти минимальна, хотя и присутствует.

Инвалидизирующие осложнения встречаются в 8-9% ситуаций. При качественном лечении последствия не наступают, возможно полное отсутствие изменений в самочувствии.

Миграция желудочкового водителя ритма переносится тяжелее. Ассоциируется с высокой вероятностью опасных нарушений сократительной способности. Летальный исход наступает в 20-40% случаев, в отсутствии лечения. Хирургическая радикальная терапия улучшает прогноз в 2-3 раза.

Возможные осложнения

- Основное последствие — остановка сердца. Внезапная, требует срочной реанимации. Поскольку врачей рядом не оказывается, вероятный итог — смерть.

- Инфаркт. В результате недостаточной сократимости миокарда и падения интенсивности питания самой мышцы.

- Инсульт. Некроз клеток головного мозга, церебральных структур. Дает выраженный неврологический дефицит при недостаточно быстрой помощи.

- Сосудистая деменция. Похожа на болезнь Альцгеймера, но потенциально обратима в отличие от последней.

- Отек легких, сердечная астма.

Предотвращение опасных осложнений выходит в задачу терапии. Вопрос решается параллельно с устранением первопричины и симптомов состояния.

Миграция водителя ритма — это случайная находка на ЭКГ. Специфических признаков она не имеет. Опасность собственно этого состояния также минимальна. Для прогнозирования исхода нужно учитывать первичный диагноз. Лечение этиотропное, заключается в работе с основным заболеванием. По мере необходимости купируются признаки.

Источник