Синусовая аритмия блокада 2 степени 1 типа

Пороки сердечнососудистой системы в большинстве своем незаметны для больного. Но до определенного момента. Многие диагнозы ставятся постфактум, после вскрытия тела. Некоторые заболевания вообще не дают какой-либо симптоматики, не сказываются на анатомическом состоянии мышечного органа.

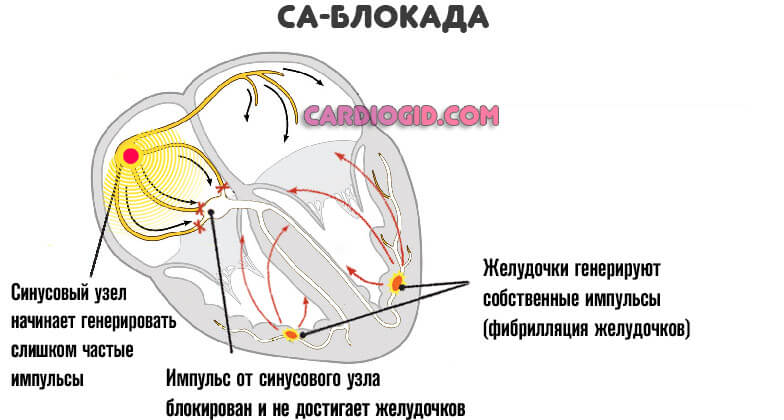

Синоатриальная блокада — это нарушение движения электрического импульса от естественного водителя ритма (синусового узла) к нижележащим камерам сердца (предсердиям и желудочкам). Задействовано сразу несколько структур сердца, отсюда генерализованное нарушение его работы.

Сигнал не достигает желудочков, потому они сокращаются неправильно (происходят пропуски ударов).

При длительном поражении развивается фибрилляция желудочков: камеры, не получающие внешнего импульса начинают генерировать его самостоятельно. Это может привести к летальному исходу в краткосрочной перспективе.

Лечение проводится под контролем кардиолога, лучше в стационаре до выявления всех нюансов. Полное восстановление представляет некоторые сложности: чаще синоатриальная блокада выступает вторичной патологией, течет на фоне прочих заболеваний.

Правильная схема терапии — одновременное воздействие на причину и симптоматическую составляющую.

Суть нарушения

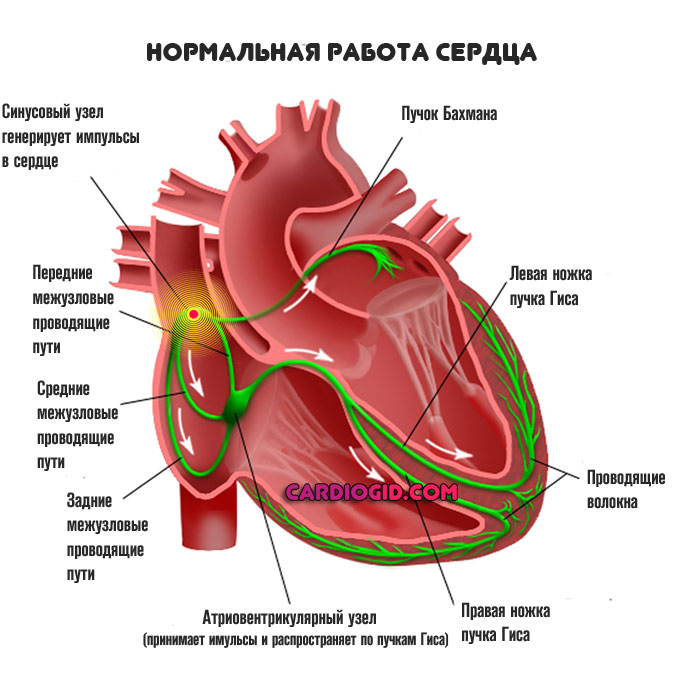

При нормальном положении вещей, мышечный орган работает автономно и не нуждается в сторонней стимуляции. Обеспечивается бесперебойное функционирование наличием особого скопления активных клеток-кардиомиоцитов — синусового узла. Он расположен в правом предсердии.

Задача этой анатомической структуры — генерировать электрический импульс, который вынуждает остальные камеры сокращаться.

При синоатриальной (СА) блокаде нарушается генерация, либо распространения импульса в нижележащие камеры сердца. Итогом оказывается невозможность правильной стимуляции желудочков.

Поскольку они не получают нужной команды, полноценного сокращения также не происходит. Организм стремится компенсировать подобное положение. Камеры начинают производить сигнал сами, спонтанно возбуждаются.

Но с одной стороны интенсивности недостаточно для качественного выброса крови, с другой желудочки перестают координировать действия.

Сокращения оказываются хаотичными, беспорядочными. Развивается фибрилляция, которая с большой вероятностью приводит к остановке сердца.

Другой момент — чрезмерная активность самого синусового узла. Это еще один компенсаторный механизм. Орган начинает продуцировать импульс более часто, чтобы хоть как то достичь желудочков.

В итоге пациент с запущенной синоатриальной блокадой имеет два опасных процесса в анамнезе: тахикардию в результате чрезмерной работы естественного водителя ритма и фибрилляцию.

Не заметить эти признаки сложно, потому диагностика назначается относительно на ранних стадиях. Хотя не всегда описанное положение столь критично. Больной может жить с патологией годами, даже не подозревая о каких-то неполадках.

Классификация и степени

Типизация проводится по тяжести состояния.

- СА блокада 1 степени. Представляет собой начальную фазу заболевания. Симптомы как таковые отсутствуют, нет никаких перемен в самочувствии. Больной активен, занимается повседневными делами.

Возможно обнаружения проблем в ходе занятий спортом, особенно на профессиональном уровне. Чрезмерная нагрузка приводит к ускорению сердечного ритма, нарушению сократимости миокарда, дискомфорту в грудной клетке.

Дополнительно обнаруживаются интенсивная одышка и потеря сознания по типу поверхностных обмороков. После отдыха все встает на свои места. Объективная картина складывается из незначительного падения артериального давления и частоты сердечных сокращений.

- СА блокада 2 степени — это неполное нарушение проводимости импульса. Сократительная способность пока еще в норме, активность синусового узла обычная или незначительно сниженная.

На этой стадии возникает сильная тахикардия, но возможен и обратный процесс. Одышка, нарушения сна, недостаточная переносимость физических нагрузок. Все это моменты, присущие патологии.

В зависимости от картины ЭКГ выделяют два вида описанного состояния:

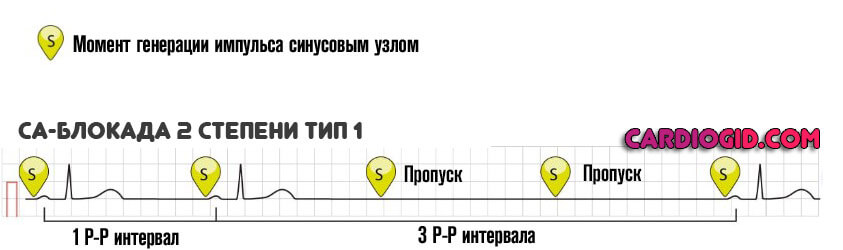

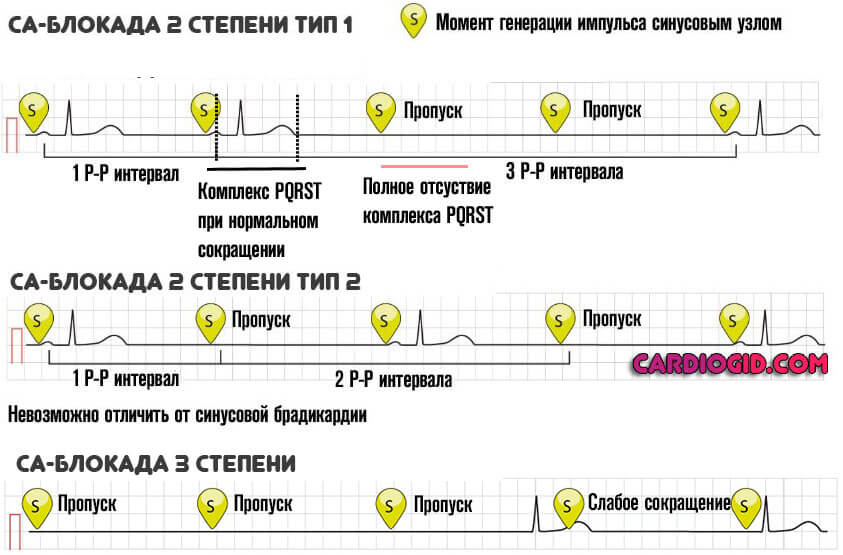

СА блокада 2 степени 1 типа — на графике обнаруживается хаотичное пропускание сокращений, обычно по два и более подряд, возможно с нарастанием времени проведения импульса (периодами Самойлова-Венкебаха). Клинически эта форма особенно опасна, поскольку чаще вызывает спонтанную остановку сердца без возможности срочной реанимации рутинными методами.

СА блокада 2 степени 2 типа — удары отсутствуют симметрично: присутствует чередование нормального сокращения и его пропуска.

- Cиноаурикулярная блокада 3 степени считается терминальной стадией. На ее развитие уходит от нескольких месяцев до лет, в зависимости от агрессивности состояния и его первопричины.

Электрокардиография показывает слабые сокращения. В тяжелых случаях показатель вырождается почти в прямую линию. Есть высокий риск асистолии или остановки сердца. Произойти это может в любой момент.

Пациента нужно срочно госпитализировать. Синоатриальную блокаду 3 степени лечить крайне трудно. Требуются радикальные меры. Если повезло, и отклонений со стороны прочих органов пока не возникло, поможет трансплантация, что само по себе трудно осуществимо из-за недостатка доноров.

По своей сути синоатриальная блокада — разновидность синдрома слабости синусового узла. Она похожа на поражение ножек пучка Гиса и по проявлениям, и по прогнозу.

Но течет куда агрессивнее, дает больше осложнений и несет огромную опасность, поскольку нарушение касается сразу обоих желудочков, а на 2-3 стадиях страдают еще и предсердия.

Причины

Факторы развития всегда кардиальные. С одной стороны это облегчает диагностику. С другой же изначально ухудшает прогноз.

- Отравления соединениями фосфора. Обычно это минеральные удобрения. Особенно рискуют пациенты, работающие на вредных химических предприятиях. Как только опасный фактор устранен, вероятность восстановления нормального состояния здоровья почти максимальна.

Пациентов с острыми интоксикациями нужно немедленно госпитализировать для проведения специфических лечебных мероприятий. Прогноз в данном случае относительно благоприятный.

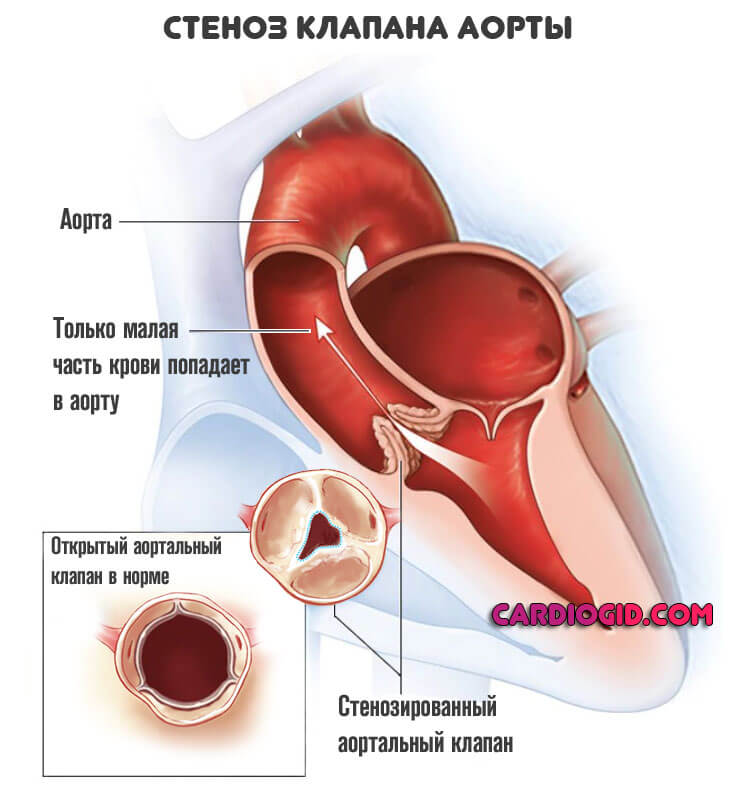

- Врожденные и приобретенные пороки сердца. Какого рода большой роли не играет. Это может быть стеноз, пролапс митрального, аортального клапанов, нарушения анатомического развития перегородки и прочие состояния.

Проблема в том, что обнаружить их крайне сложно, если каждые полгода-год не обращаться к кардиологу для планового обследования.

Находки случайны в большинстве своем, потому патологические процессы обнаруживаются уже на необратимых стадиях. Некоторые случаи и вовсе разбираются постфактум, когда человек умер.

Синоатриальная блокада подобного вида купируется в рамках основного хирургического лечения.

- Передозировка препаратами. Иронично, но средства, призванные снизить артериальное давление, устранить аритмию, то есть медикаменты, направленные на оздоровление сердца, могут убить больного в считанные часы.

Особой опасностью обладают «Амиодарон», «Хинидин», «Дигоксин», гликозиды вообще, бета-блокаторы. Среди сторонних средств — психотропные, в том числе нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы.

Возможна провокация подобного эффекта на фоне использования оральных контрацептивов. Все препараты должны назначаться только специалистом после тщательной диагностики.

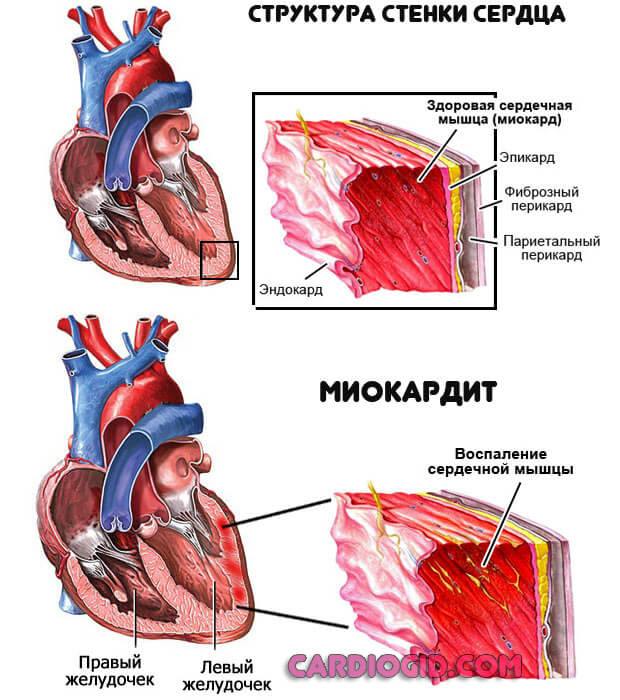

- Миокардит. Воспаление сердечной мышцы. Представляет собой инфекционное, реже аутоиммунное заболевание. Требует срочной медицинской помощи в стационаре.

Амбулаторно столь опасное состояние не лечится, поскольку на фоне возможны осложнения вплоть до инфаркта или остановки сердца. Используются антибиотики в ударных дозах либо иммунодепрессанты.

Как правило, состояние вторично. Развивается как осложнение простудных заболеваний, ревматизма и прочих. Синоатриальная блокада после перенесенного тяжелого миокардита сама не проходит.

- Вегетососудистая дистония. Строго говоря, к кардиальным проблемам не относится. Однако нарушается нормальная иннервация сердечнососудистой системы. Отсюда отклонения в проводимости электрического импульса.

Представляет собой сложный симптоматический комплекс. Проявляется множеством моментов: от тахикардии, до головокружения, обморока, одышки и прочих.

Самостоятельным диагнозом не считается, нужно искать причину подобного состояния. Обычно речь идет о гормональном дисбалансе или патологиях собственно церебральных структур.

- Ревматизм. Аутоиммунное поражение клеток-кардиомиоцитов. Защитные силы тела, призванные прикрывать организм разрушают собственные ткани. Причины подобного отклонения до конца не известны. Однако ревматизм довольно быстро деструктурирует кардиальные клетки, вызывая грубое рубцевание и выраженную сердечную недостаточность с синоатриальной блокадой.

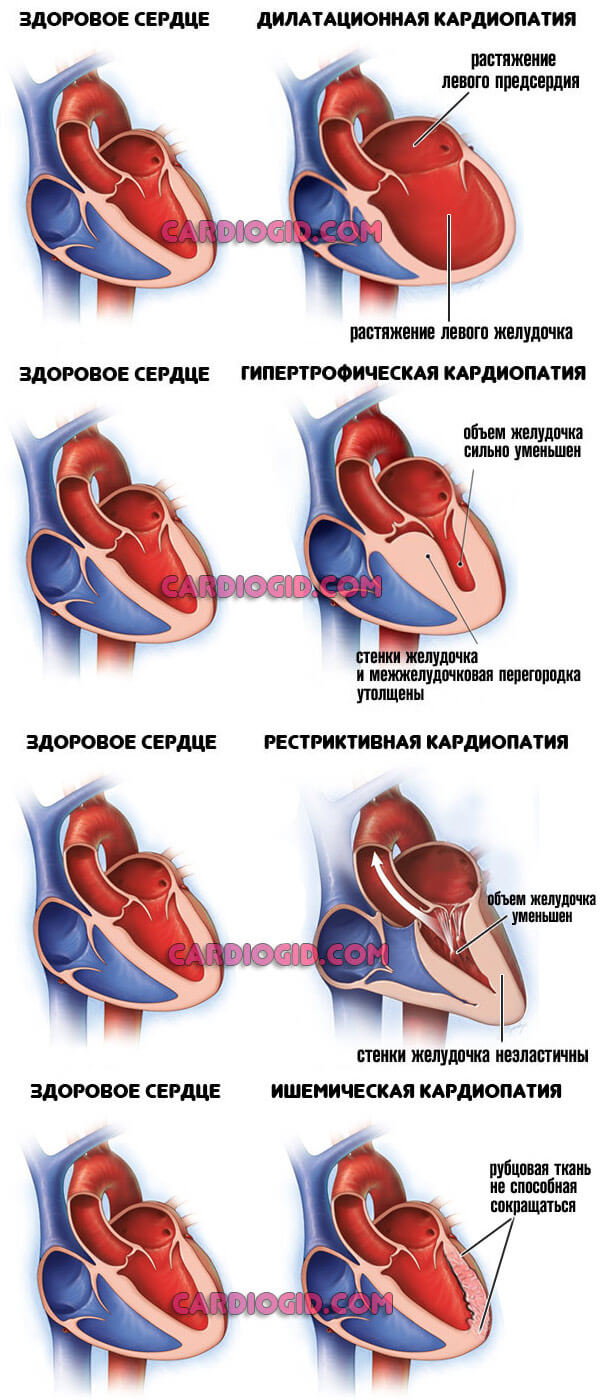

- Миопатия. Разрастание мышечного слоя, также дилатация (расширение) камер сердца. Восстановление не представляется возможным из-за анатомического характера отклонения. Требуется поддерживающая терапия под контролем специалиста. Подробнее о кардиомиопатии и ее видах читайте в этой статье.

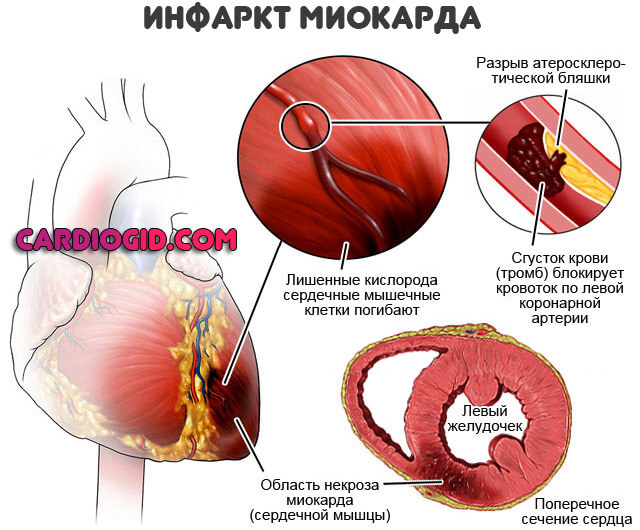

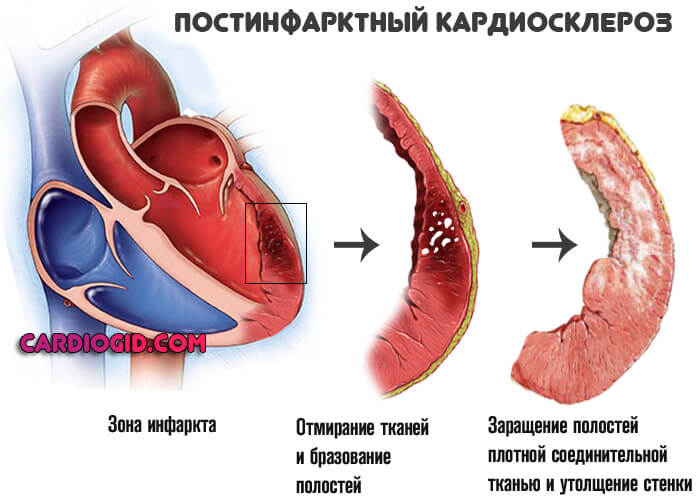

- Инфаркт и, как следствие, рубцевание пораженных областей (кардиосклероз). Заканчивается существенным снижением проводимости естественных путей проведения электрического импульса. Лечение требуется в срочном порядке. Всегда присутствует риск летального исхода.

У полностью здоровых людей синоатриальная блокада также возможна. Спонтанные, переходящие, транзиторные СА-блокады являются следствием повышения активности блуждающего нерва.

Такие состояния могут быть опасны, но длятся они всего несколько минут, максимум полчаса. Больных с отсутствующим сердечным анамнезом и без органических отклонений в объективной картине наблюдают неврологи.

Внимание:

Вероятность того, что первый приступ окажется единственным есть, но она не велика. Скорее всего, речь идет о нарушении работы головного мозга или эндокринной системы.

В отсутствии данных за патологии и функциональные нарушения вообще говорят об идиопатической форме синоатриальной блокады. Это относительно редкий вариант. Обычно проблем с диагностикой не возникает из-за очевидности основного процесса.

Симптомы 1 стадии

На раннем этапе, проявлений нет вообще или они скудные. Клиническая картина складывается из двух признаков:

- Выраженная одышка. Но только после интенсивной физической нагрузки. Среднестатистический человек не настолько активен, чтобы заметить отклонение от нормы. Частично, заподозрить неполадки можно по результатам специализированных тестов (велоэргометрия), но назначают такое исследование только по показаниям.

- Тахикардия. Ускорение сердечного ритма по причине чрезмерной генерации электрического импульса, на фоне неполной проводимости сигнала к желудочкам. Активизируется компенсаторный механизм. Но он изначально ущербный, не способен повлиять на положение вещей.

Оба признака выявляются только после сильной физической нагрузки. Обычный человек не замечает проблемы, потому диагностика на 1 стадии почти не представляется возможной.

Симптомы на 2-3 стадиях

2-3 фазы сопровождаются рядом грубых изменений в состоянии:

- Боли в грудной клетке. Давящие или жгучие. В отличие от той же стенокардии эпизоды столь малы, что пациент не успевает обратить на них внимания. Дискомфорт описывается, как моментальное неприятное ощущение, которое тут же исчезает. Длительность — от пары секунд до нескольких минут.

- Одышка. На фоне минимальной физической активности или в покое. Переносится крайне тяжело, пациент не способен работать, выполнять повседневные обязанности. Даже поход в магазин становится сродни достижению. Корректировать состояние трудно. Обычно таким пациентам дают группу инвалидности.

- Тяжесть в грудной клетке. Ощущение, будто зашили огромный камень.

- Тахикардия, и обратный процесс. Повышение и понижение частоты сердечных сокращений. Может сменяться одно другим. Параллельно возникают прочие аритмии. Фибрилляция желудочков. Количество движений достигает 300-400, но видны они только на электрокардиографии.

- Цианоз носогубного треугольника.

- Повышенная потливость, в ночное время особенно.

- Бледность кожных покровов.

- Обмороки, могут быть неоднократными в течение одного и того же дня.

- Головная боль.

- Вертиго, неспособность ориентироваться в пространстве.

- Слабость, сонливость. Продолжительное падение трудовой активности.

- Апатия, нежелание что-либо делать.

Синоатриальная блокада 2 степени сопровождается всеми описанными проявлениями, но лечение еще имеет перспективы.

Диагностика

Проводится под контролем кардиолога. Назначается группа методик:

- Устный опрос больного и сбор анамнеза. Способ объективизировать жалобы, формализовать симптомы и составить клиническую картину.

- Измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений.

- Суточное мониторирование с использованием специального тонометра. Позволяет оценить как ЧСС, так и АД на протяжении 24 часов в естественных для пациента условиях.

- Электрокардиография. Исследование функциональных показателей. Используется как основная мера.

- Эхокардиография. Ультразвуковой метод визуализации тканей. Пороки диагностируется именно таким путем.

- Анализ крови общий, на гормоны и биохимический.

- МРТ по показаниям.

В рамках расширенного обследования привлекают невролога. Также возможно назначение консультации специалиста, работающего с отклонениями гормонального фона.

Признаки на ЭКГ

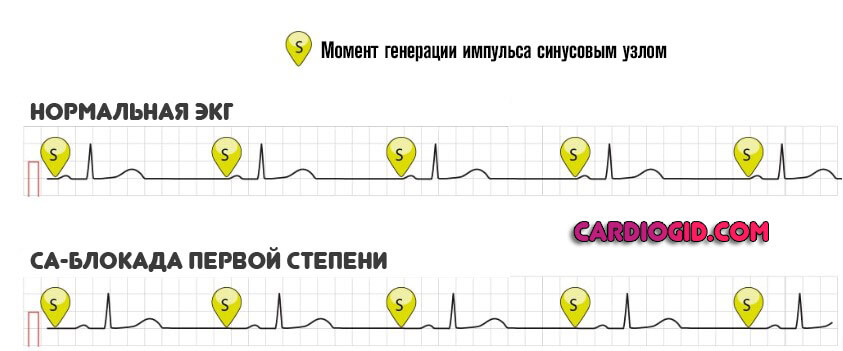

На первой стадии изменения отсутствуют. Обнаружить неполадки невозможно. Либо черты столь неспецифичны, что не дают представления о характере процесса.

2 степень обнаруживает наиболее выраженные изменения на ЭКГ:

- Пропускание сразу нескольких импульсов подряд. Объективно проявляется полным отсутствием комплексов PQRST на графике. Это 1 тип.

Для 2-го типично попеременное выпадение сокращений. Есть-нет и так далее. Возможно возникновение неполноценных движений, проявляются как незначительные волны.

- Удлинение P-P.

- Ускорение или замедление интенсивности работы мышечного органа.

СА блокада на ЭКГ имеет черты тахикардии, либо брадикардии и неравномерной сократительной деятельности.

Третья стадия сопровождается нарушением функциональной активности. График вырождается почти в прямую линию.

Пути лечения

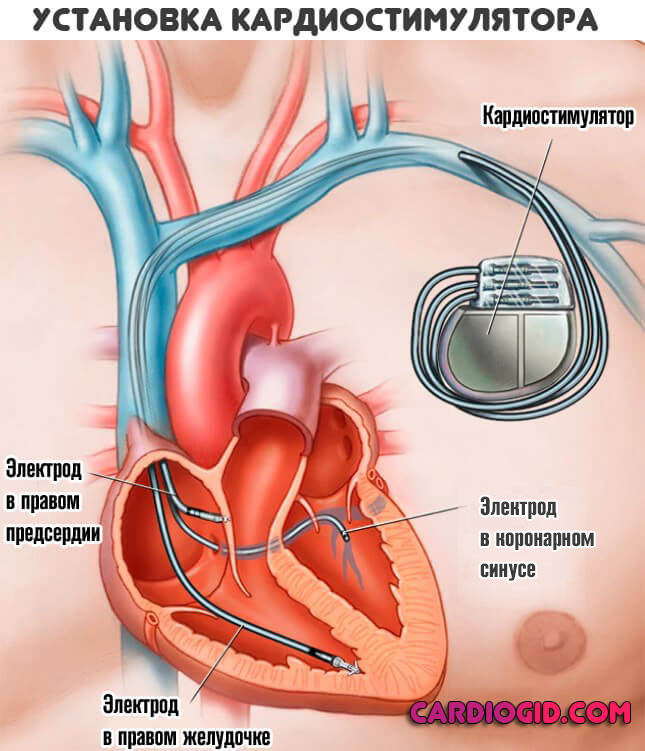

Основной метод коррекции состояния — оперативный. Показана имплантация кардиостимулятора, который будет вести ритм искусственно.

Медикаментозное воздействие — это временная мера и эффект от нее неполный.

В период острых приступов на фоне вегетативной, нервной дисфункции назначаются:

- Нитроглицерин.

- Атропин или Амизил.

Злоупотреблять препаратами нельзя, они провоцируют опасные формы аритмий при избыточном применении.

В долгосрочной перспективе назначаются витаминно-минеральные комплексы достаточным количеством магния и калия, кардиопротекторы (Милдронат).

Внимание:

Антиаритмические использовать категорически не рекомендуется, вероятно усугубление состояния.

Прогноз

Относительно благоприятный на фоне систематического медикаментозного лечения.

Если имплантирован кардиостимулятор и операция прошла успешно, выживаемость резко возрастает до 90-95% в перспективе 10 лет и более.

Отсутствие терапии сопряжено почти со 100% вероятностью летального исхода в течение короткого промежутка времени.

Патологический процесс не всегда удается вылечить хирургическим путем. Некоторым пациентам, с выраженными пороками сердца, тяжелыми сопутствующими состояниями, старческого возраста, операция может быть противопоказана.

Однако шансом пренебрегать нельзя. Сначала стараются стабилизировать пациента, затем все равно рассматривают радикальное вмешательство. Иначе шансов на восстановление нет.

Возможные осложнения

Среди последствий:

- Асистолия или остановка сердца. Самый вероятный исход без лечения.

- Инфаркт.

- Инсульт. Острое нарушение кровообращения в церебральных структурах.

- Сосудистая деменция в результате недостаточного питания головного мозга.

Превенция опасных моментов — одна из задач терапии.

В заключение

Синоатриальная (синоаурикулярная) блокада — комплексный процесс: суть его в нарушении движения электрического импульса от естественного водителя ритма к желудочкам и предсердиям.

Это путь к падению сократительной способности миокарда, спонтанному образованию аномальных очагов, хаотичной работе мышечного органа.

Лечение срочное, промедления снижают шансы на восстановление. Прогноз при проведенном оперативном вмешательстве благоприятный.

Источник

Синоатриальная или синоаурикулярная блокада представляет собой форму нарушения сердечного ритма. Импульсы в синусовом узле генерируются, но по предсердиям не распространяются. В результате сокращение сердца не возникает. Клинически это состояние может проявляться обмороками и в некоторых случаях требует установки кардиостимулятора.

Что представляет собой

Нормальное сердцебиение контролируется электрическими сигналами, которые регулярно вырабатываются в синусовом узле. Это скопление особых клеток расположено в верхней части правого предсердия. Оттуда импульс распространяется по предсердиям, вызывая их возбуждение и сокращение. В результате кровь из них выталкивается в желудочки.

Проводящая система сердца в норме

При синоатриальной (СА-) блокаде импульс задерживается или блокируется на выходе из синусового узла. В последнем случае он не попадает в проводящую систему предсердий и не проходит дальше в желудочки.

Рекомендуем прочитать о синдроме слабости синусового узла. Вы узнаете о причинах возникновения аритмии, клинических проявлениях патологии, классификации, диагностике и лечении.

А здесь подробнее о лечении и симптомах предсердной экстрасистолии.

Причины развития

У молодых людей такое нарушение проводимости может быть связано с повышенной возбудимостью блуждающего нерва и преобладанием парасимпатической системы. Во время суточного мониторирования ЭКГ у них определяются паузы, обычно во время сна. Такое состояние не угрожает жизни, но может ограничить профессиональную годность молодого человека.

Внесердечные причины патологии:

- повреждение симпатических или парасимпатических нервных стволов при операциях на органах грудной клетки или брюшной полости;

- опухоль мозга;

- внутричерепная гипертензия (повышение давления ликвора в полостях желудочков мозга);

- гипотиреоз (недостаточная выработка гормонов щитовидной железы);

- прогрессирующие болезни печени (гепатит или цирроз);

- гиперкалиемия (повышение концентрации калия в крови, например, при почечной недостаточности).

СА-блокаду могут вызвать заболевания сердца:

- ишемическая кардиомиопатия, вызванная ИБС или последствиями инфаркта миокарда;

- миокардит;

- перикардит;

- амилоидоз миокарда (пропитывание белковыми массами, например, при хроническом остеомиелите);

- возрастные изменения, связанные с атеросклерозом коронарных сосудов.

Это нарушение ритма служит одним из проявлений синдрома слабости синусового узла (СССУ). Заболевание сопровождается нарушением выработки нормальных импульсов, замедленным сердцебиением, приступами тахикардии и формированием длительных пауз.

Синоаурикулярную блокаду может вызвать передозировка таких медикаментов:

- дигоксин;

- хинидин;

- бета-блокаторы;

- верапамил.

Во многих случаях определить точную причину патологии не удается.

Степени проявления и их особенности

Синоатриальная блокада I степени – задержка выхода электрического сигнала. При этом время, необходимое для распространения возбуждения на предсердия, увеличивается. На этой стадии синоаурикулярная блокада на ЭКГ не проявляется. Ее можно диагностировать только с помощью электрофизиологического исследования (ЭФИ).

СА-блокада 2 степени характеризуется периодическим полным прекращением поступления импульса в предсердия. Это сопровождается отсутствием зубца Р и желудочкового комплекса на ЭКГ. Возникает пауза в работе сердца.

Синоаурикулярная блокада 3 степени характеризуется отсутствием нескольких синусовых импульсов. На ЭКГ регистрируется длительная пауза, которая обычно заканчивается формированием замещающего ритма. Его источником служит нижележащий участок проводящей системы, расположенный в предсердиях. Эктопический предсердный ритм обычно имеет частоту 60 — 80 в минуту.

Если замещающий ритм не формируется, работа сердца прекращается. Головной мозг испытывает нехватку кислорода. Это сопровождается потерей сознания.

О том, как синоатриальная блокада выглядит на ЭКГ и механизме ее развития, смотрите в этом видео:

Симптомы патологии

СА-блокада 1 степени не имеет клинических проявлений.

Синоаурикулярная блокада 2 степени обычно хорошо переносится пациентом. Иногда больной жалуется на чувство перебоев, замирание сердца, небольшое головокружение. Клинические симптомы связаны преимущественно с основным заболеванием (например, миокардитом).

При полной СА-блокаде могут возникать приступы слабости, головокружения, внезапной потери сознания. В таких случаях врачи решают вопрос об имплантации больному кардиостимулятора.

Диагностика

На ЭКГ, снятой в покое, можно зарегистрировать проявления СА-блокады 2 и 3 степени.

Синоаурикулярная блокада 2 степени 1 типа связана с постепенным замедлением выхода импульса из синусового узла. На кардиограмме отмечается нарастающее укорочение интервалов между зубцами Р, и после самого короткого интервала появляется пауза. Она короче, чем предшествующий интервал P-P, умноженный на 2.

Синоаурикулярная блокада 2 степени 2 типа вызвана внезапным блокированием выхода электрического сигнала. Возникает пауза, равная удвоенному интервалу между соседними зубцами Р. Если появляется блокада 2:1, то выпадает каждый второй зубец Р, и на кардиограмме регистрируется синусовая брадикардия. Заподозрить наличие СА-блокады можно, учитывая низкую частоту сокращений сердца – 30 — 50 в минуту.

Полная СА-блокада на ЭКГ характеризуется отсутствием предсердных сокращений и формированием замещающего предсердного или АВ-узлового ритма.

а) Синоаурикулярная блокада 2 степени 1 типа; б) Синоаурикулярная блокада 2 степени 2 типа; в) Полная СА-блокада

Для более качественной диагностики такой аритмии назначается холтеровское мониторирование кардиограммы. Метод дает возможность определить среднюю частоту сокращений сердца, подсчитать количество и длительность пауз. Эти характеристики нужны кардиологу, чтобы определить, требуется ли больному установка кардиостимулятора.

Помогает дифференцировать вегетативную дисфункцию синусового узла (нормальное состояние) и нарушения СА-проводимости электрофизиологическое исследование. Оно нередко назначается призывникам и людям социально-значимых профессий (водители, авиадиспетчеры и т. п.).

Лечение патологии

СА-блокада 1 и 2 степени лечения не требуют. Проводится терапия заболевания, вызвавшего нарушение проводимости.

Лечение синоаурикулярной блокады 3 степени включает 3 этапа:

- терапия ведущего заболевания;

- прием медикаментов;

- имплантация кардиостимулятора.

При внезапно развившейся СА-блокаде используют атропин. Это лекарство подавляет активность парасимпатической нервной системы, ускоряет сердцебиение, увеличивает эффективность кровообращения. Эфедрин и норадреналин стимулируют симпатическую нервную систему, ускоряя сердцебиение и улучшая кровоток. Эти медикаменты используются только в качестве мер неотложной помощи.

Основной метод лечения СА-блокады 3 степени – имплантация кардиостимулятора. Он помещается под кожу грудной клетки, а его электроды вводятся в сердце. Они вырабатывают электрические импульсы, заменяя собой нормальную работу синусового узла. Кардиостимуляция позволяет полностью устранить проявления аритмии.

Прогноз

Сама по себе СА-блокада практически не вызывает серьезных осложнений. Опасен

СССУ, частью которого она является. При этом заболевании могут возникнуть:

- обмороки и травмы, вызванные падением;

- сердечная недостаточность;

- мерцательная аритмия.

Имплантация кардиостимулятора устраняет риск этих осложнений.

В остальных случаях прогноз при СА-блокаде определяется основным заболеванием (инфаркт миокарда, кардиосклероз, миокардит и т. д.).

Рекомендуем прочитать о синусовой аритмии у ребенка. Вы узнаете о дыхательной и патологической СА, причинах появления у детей, симптомах, диагностике и лечении.

А здесь подробнее об атриовентрикулярной блокаде.

Профилактика

Синоатриальная блокада – не заболевание, а лишь синдром, осложняющий течение

разных заболеваний. Поэтому ее профилактика сводится к устранению факторов риска сердечно-сосудистой патологии (курение, лишний вес, малоподвижность, повышение артериального давления).

Следует вовремя лечить внесердечные заболевания, которые могут вызвать эту аритмию, а также отказаться от самолечения антиаритмическими медикаментами.

Синоаурикулярная блокада – нарушение сокращений сердца, вызванное замедлением или прекращением выхода стимулирующего сигнала из синусового узла. Опасна полная СА-блокада, которая сопровождается кислородным голоданием мозга. Основной метод устранения патологии – электрокардиостимуляция.

Источник