Показания для госпитализации с аритмиями

Показания к неотложной терапии нарушений ритма. Показания к госпитализации больных с нарушениями ритма.

А. Показания к неотложной терапии нарушений ритма

1. Внезапное возникновение пароксизмальных нарушений ритма сердца.

2. Злокачественные нарушения ритма сердца (опасные для жизни):

— желудочковая экстрасистолия высоких градаций — политопная, групповая, спаренная, частая (более 5 в минуту), ранняя (индекс сцепления меньше 1,0);

— желудочкрвая тахикардия;

— тахиаритмия с большим числом сердечных сокращений желудочков, в том числе и трепетание предсердий с проведением 1:1.

3. Плохая субъективная и объективная переносимость аритмий. Выделяют следующие варианты переносимости аритмий:

— хорошая переносимость (нет нарушений гемодинамики и субъективных расстройств);

— есть проявления сердечной недостаточности;

— есть проявления сосудистой недостаточности;

— есть симптомы церебрально-сосудистой недостаточности;

— имеются осложнения аритмии — тромбоэмболии сосудов.

4. Прогностическое значение аритмий:

— впервые возникшие;

— длительность течения;

— нарушения гемодинамики;

— тромбоэмболии;

— синкопэ.

Б. Показания к госпитализации больных с нарушениями ритма

1. Экстренная госпитализация:

— выраженные нарушения гемодинамики во время аритмии (потеря сознания, резкая слабость, сердечная астма, снижение АД);

— реанимированные больные, перенесшие внезапную смерть.

2. Плановая госпитализация:

— неэффективность медикаментозного лечения на амбулаторном этапе (при тяжелом течении аритмии);

— необходимость хирургического лечения аритмии.

Назначению антиаритмических препаратов должны предшествовать:

1. Определение нозологической принадлежности заболевания — положительные результаты могут быть достигнуты не столько от проведения антиаритмической терапии, сколько от целенаправленного лечения основного заболевания (ИБС, врожденные и приобретенные (преимущественно митральные) пороки сердца, эндокринные заболевания (тиреотоксикоз, гипотиреоз, сахарный диабет, феохромоцитома) и др.

2. Выявление факторов (причин), провоцирующих появление аритмии.

Ими могут быть как физические перегрузки у больных с органическими заболеваниями сердца, так и обострение воспалительных заболеваний сердца. ИБС с появлением нестабильной стенокардии. Нарушения нейрогуморальной регуляции сердца, электролитного обмена (гипокалиемия, гипомагниемия), кислотно-щелочного состояния и газового обмена. Прием некоторых лекарственных препаратов, а также простые и общеизвестные факторы как злоупотреблением чаем, кофе, алкоголем, эмоциональные стрессы; состояние абстиненции у злоупотребляющих алкоголем и у наркоманов. Требуется исключение врожденных дефектов, предрасполагающих к развитию аритмии — дополнительные пути проведения, аритмогенная дисплазия правого желудочка, продольная диссоциация проведения в AV узле.

3. Оценка клинического состояния в целом и переносимости аритмии. Следует выяснить, имеются или нет расстройства гемодинамики, сердечная, сосудистая, коронарная, дыхательная, церебральная недостаточность.

4. Установление вида аритмии с применением (при необходимости) дополнительных отведений, полостных электрограмм, фармакологических и рефлекторных проб.

5. Сбор фармакологического анамнеза — препараты, схемы лечения, эффективность, побочное действие.

6. Выявление факторов, способствующих сохранению аритмии у больных, принимающих антиаритмические препараты — неправильный выбор препарата, неадекватность дозы, неправильное распределение в течение суток, гипокалиемия.

Учебное видео оценки источника ритма и проводимости возбуждения по ЭКГ

— Также рекомендуем «Классификация противоаритмических препаратов.»

Оглавление темы «Неотложная помощь в кардиологии.»:

1. Трепетание предсердий. Неотложная помощь при трепетании предсердий сердца.

2. Побочные эффекты антиаритмических средств. Острые нарушения ритма сердца.

3. Нарушение проводимости сердца. Неотложная помощь при нарушениях проводимости.

4. Показания к неотложной терапии нарушений ритма. Показания к госпитализации больных с нарушениями ритма.

5. Классификация противоаритмических препаратов.

6. Побочные эффекты антиаритмических препаратов.

7. Острый коронарный синдром. Диагностика острого коронарного синдрома.

8. Причины острого коронарного синдрома.

9. Неотложная помощь при остром коронарном синдроме.

10. Особенности терапии острого коронарного синдрома.

Источник

Термин «мерцательная аритмия» в клинику ввел Г.Ф. Ланг, подразумевая под ним мерцание предсердий и трепетание предсердий. Мерцательная аритмия – это полная дезорганизация ритмической деятельности предсердий, когда систола предсердий отсутствует. Подробно тему мерцательной аритмии мы рассматриваем также на наших курсах повышения квалификации по кардиологии.

Распространённость фибрилляции предсердий увеличивается с возрастом:

• В общей популяции: до 2%

• Старше 20 лет: 2%

• Старше 60 лет: 5%

• Старше 75 лет: 10%

• В кардиологических отделениях: 25%

• Среди больных с аритмиями: 35%

Но эти данные не являются достоверными, так как у 45% больных мерцание предсердий (МП) выявлено совершенно случайно!

Какие причины временной преходящей мерцательной аритмии? (может возникнуть только раз в жизни и как правило в острых ситуациях):

• Алкогольная интоксикация

• Электротравма

• Острый инфаркт миокарда

• Острый миокардит

• Острый перикардит

• Эмболия лёгочной артерии

• Острые бронхолёгочные заболевания

• Хирургическая травма сердца

Нас в данном случае интересует хроническая мерцательная аритмия и причины ее возникновения:

- Артериальная гипертензия (АГ)

- Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), II-IV функциональный класс

- Пороки сердца

- Идиопатическая фибрилляция предсердий

- Дистрофия миокарда

- Ишемическая болезнь сердца (ИБС)

- Ожирение

- Сахарный диабет (СД)

- Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

- Хроническая болезнь почек (ХБП)

- Спортивное сердце (у спортсменов значительно чаще возникает мерцательная аритмия, чем в общей популяции пациентов).

Очень важны периоды фибрилляции предсердий!

• 48 часов: при продолжении мерцательной аритмии (МА) в течение 48 часов резко увеличивается риск инсульта после восстановления синусового ритма: около 2% (1-5,3%); это связано с тем, что в процессе трепетания предсердий могут образовываться тромбы. В случае, если МА длится уже более 48 часов, нельзя начинать восстановление синусового ритма без антикоагулянтной подготовки (иначе на 3-4 день после восстановления синусового ритма могут возникнуть тромбоэмболические осложнения: ишемический инсульт, тромбоэмболия органов брюшной полости или конечностей).

• 7 дней: при сохранении МА в течение 7 дней заметно снижается вероятность спонтанного восстановления синусового ритма.

При возникновении пароксизма необходимо сразу же начинать восстановление синусового ритма (если для этого нет противопоказаний).

Классификация фибрилляции предсердий (ФП) и мерцательной аритмии:

— Впервые возникшая — пароксизмальная или персистирующая форма ФП: 24-48 часов (в данном случае в диагнозе лучше указывать не впервые возникшая, а впервые диагностируемая форма, т.к. нельзя с уверенностью сказать, появилась она в первый раз или пациент ранее просто не обращался за помощью врачей):

• впервые возникшая;

• пароксизмальная: период до 7 дней (включительно), до 60-70% случаев синусовый ритм восстанавливается спонтанно в течение первых 24-48 часов (но стоит отметить, что пароксизмальная форма часто является тахисистолической, при которой спонтанное восстановление синусового ритма бывает крайне редко, поэтому при таком течении МА обязательно необходимо урежение числа желудочковых сокращений);

• персистирующая (интермиттирующая): более 48 часов, но менее 7 суток (отличается от пароксизмальной формы МА тем, что урежение числа желудочковых сокращений не приводит к самостоятельному восстановлению синусового ритма, необходимы препараты, купирующие ФП);

• длительно существующая (longstanding) персистирующая ФП: более 1 года (восстановление синусового ритма возможно). Но существуют случаи, когда восстановление синусового ритма нецелесообразно: активная фаза ревматизма, порок сердца, требующий хирургического вмешательства, тромбоэмболические осложнения в анамнезе, большие размеры левого предсердия (более 5,5 см).

• постоянная (хроническая) форма: более 7 суток (синусовый ритм (СР) не восстанавливается): принимается решение не восстанавливать СР, так как он либо не восстановится совсем, либо восстановится на очень короткий срок; или в данный момент восстановление СР противопоказано (для этого необходимо применение антикоагулянтов, а у пациента с высокими цифрами артериальной гипертензии их применение опасно. В такой ситуации необходимо сначала компенсировать артериальную гипертензию, снизить цифры АД, сделать их более устойчивыми и только после этого приступать к восстановлению синусового ритма).

Существует также классификация тяжести ФП:

- Отсутствие симптомов;

- Лёгкие симптомы, обычная повседневная активность не нарушена;

- Выраженные симптомы, обычная повседневная активность нарушена;

- Инвалидизирующие симптомы, обычная повседневная активность невозможна.

Если к вам впервые обратился пациент с мерцательной аритмией, обязательно необходимо направить его в стационар для обследования и выявления причины МА и решения вопроса о необходимости восстановления синусового ритма)!

К показаниям к восстановлению синусового ритма на догоспитальном этапе относятся:

- Длительность ФП <48 часов

- Длительность ФП >48 часов в сочетании c:

• выраженной одышкой и влажными хрипами в легких;

• артериальной гипотензией <90/60 мм рт.ст., вызванной тахиаритмией;

• ангинозными болями, признаками ишемии миокарда на ЭКГ (депрессия ST, подъем ST, отрицательный зубец Т);

• ЧСС >150 в 1 мин

В данном случае на догоспитальном этапе необходимо не восстанавливать синусовый ритм, а урежать ЧСС!

- В острой ситуации (обязательно в отсутствие синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW-синдрома) для замедления желудочкового ритма необходимо внутривенное введение бета-адреноблокаторов (БАБ) или верапамила, но необходимо соблюдать осторожность у пациентов с гипотонией и сердечной недостаточностью (I, A);

- Для контроля ЧСС в острой ситуации у пациентов с ФП и СН или артериальной гипотонией — внутривенное введение сердечных гликозидов или амиодарона (I, B);

- У пациентов с синдромом WPW препаратами выбора являются пропафенон или амиодарон (I, C);

- При наличии синдрома WPW и ФП бета-блокаторы, верапамил, дигоксин и аденозин (АТФ) противопоказаны (III, C).

Какие лекарственные препараты можно использовать на догоспитальном этапе?

Класс I

I A – Хинидин, Новокаинамид, Дизопирамид

I B – Лидокаин, Мексилетин

I C – Этацизин, Пропафенон

Следует обратить внимание, что пропафенон особенно показан на фоне тахикардии, а этацизин и аллапинин – при нормосистолии или склонность к брадикардии.

Аллапинин, Этмозин и Гилуритмал трудно отнести к определённому подклассу класса I

Класс II – Бета-блокаторы

Класс III – Амиодарон, Соталол

Класс IV – Верапамил, Дилтиазем

При нарушениях ритма сердца антиаритмические препараты (ААП) 1с класса рекомендуются больным без выраженных органических изменений сердца.

Что такое выраженные органические изменения сердца?

• Хроническая сердечная недостаточность III ст., IV ФК, фракция выброса левого желудочка (ЛЖ) менее 40%;

• Острые формы ИБС, перенесенный инфаркт миокарда (особенно первые полгода);

• Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) более 1,4 см.

Артериальная гипертония, хронические формы ИБС, пороки сердца и т.д. не являются противопоказанием к назначению ААП 1с класса (в частности пропафенона).

Пропафенон (препарат пропанорм) применяется при широком спектре аритмий:

• Антиаритмическая терапия до и после радиочастотной абляции (РЧА)

• Наджелудочковые и желудочковые экстрасистолии

• Фибрилляция предсердий

• Все варианты пароксизмальных наджелудочковых аритмий, в том числе WPW-синдром

• Аритмии у беременных

• Аритмии у спортсменов

Соотношение «эффективность – безопасность» у пропанорма лучшее среди антиаритмиков!

Что касается лекарственного препарата Соталол, антиаритмический эффект возникает только после приема ≥ 160 мг! Начинать лечение необходимо в стационаре с дозы 40 мг 2 раза в день. Самая большая доза – 160 мг; в крайних случаях – 320 мг).

К побочным действиям относятся:

— Неблагоприятное влияние на почки, риск развития кумуляции

— Удлинение интервала QT (что часто приводит к аритмии по типу пируэта; до 10% фибрилляция желудочков; почти 100% внезапная смерть)

Поэтому применять соталол необходимо крайне осторожно!

То же самое касается и аллапинина.

Эффективность препарата составляет 27%, в то время как вероятность развития желудочковой тахикардии к 3 году приема — 50%, а смертность – 27%!

Источник

Главная

Терапия

Методы лечения аритмии

Принципы лечения аритмии:

- До начала лечения необходимо выяснить характер нарушения ритма сердца.

- Установить причину аритмии и заболевания, на фоне которого возникло нарушение ритма сердца.

- Выяснить роль провоцирующих факторов.

- Оценить переносимость и прогностическое значение выявленного нарушения ритма сердца.

- Оценить состояние гемодинамики при аритмии.

- Знать показания, противопоказания, побочные действия и осложнения антиаритмических средств.

- При выборе препарата учитывать сопутствующую патологию. Например, при ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии для лечения экстрасистолии и тахикардии могут быть использованы бета-адреноблокаторы.

Следует помнить, что антиаритмические средства могут иметь проаритмогенный эффект, вызывать аритмии. Наиболее выражен проаритмогенный эффект у хинидина, новокаинамида, дигоксина и др.

Показания к лечению нарушений ритма

Выраженные нарушения гемодинамики, сопровождающиеся клиническими симптомами. Субъективная непереносимость аритмии.

Показания к госпитализации больных с нарушениями ритма сердца

Экстренная госпитализация:

- выраженные нарушения гемодинамики во время аритмии (потеря сознания, резкая слабость, снижение АД, отёк лёгких);

- реанимированные больные, перенесшие внезапную смерть.

Плановая госпитализация:

- неэффективность медикаментозного лечения на амбулаторном этапе (при тяжёлом течении аритмий);

- необходимость хирургического лечения аритмий.

Для немедикаментозного лечения аритмии сердца используют следующие методы:

- Электроимпульсная терапия (ЭИТ) является высокоэффективным методом восстановления синусового ритма при наджелудочковых и желудочковых тахиаритмиях, а при аритмиях, сопровождающихся выраженными нарушениями гемодинамики — это метод выбора. При возникновении фибрилляции желудочков дефибрилляция — единственный способ восстановления ритма.

- Хирургический метод (пересечение дополнительных проводящих путей, устранение очага эктопической активности и др.).

- Радиочастотная катетерная абляция А-В соединения, аномальных путей проведения и аритмогенных очагов.

- Имплантация электрокардиостимулятора (ЭКС) показана при брадиаритмии с клиническими симптомами (обмороки, головокружения), полной А-В блокаде; бессимптомной А-В блокаде II степени, типа Мобиц II.

- Имплантация портативных кардиовертеров-дефибрилляторов (автоматических устройств, мониторирующих сердечный ритм и наносящих разряд электрического тока при появлении фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии).

О. Миролюбова и др.

«Методы лечения аритмии» — статья из раздела Терапия

Читайте также в этом разделе:

- Методы диагностики аритмии

- Вся информация по этому вопросу

Сегодня 01.04.2020

с 10:00 до 19:00 на звонки

отвечает врач.

Источник

Аритмии сердца (нарушения ритма сердца) – группа патологических состояний, которые проявляются следующими отклонениями в работе сердца:

- изменением частоты ритма сердечных сокращений (тахикардия, брадикардия);

- появлением несинусового ритма или любого неправильного ритма;

- нарушениями проводимости импульса.

Эти нарушения могут быть врожденными или приобретенными, временными или постоянными. Аритмии являются симптомами как органического поражения сердца, так и функциональных изменений.

При выявлении аритмии сердца необходимо:

- Определить тип нарушения ритма.

- Выяснить причину аритмии.

- Решить вопрос о необходимости и срочности лечения нарушения ритма.

- Определить условия лечения: амбулаторно или в стационаре?

- Выбрать характер терапии.

- При эффективности лечения определить длительность приема лекарственных препаратов и необходимость коррекции дозировок.

- При отсутствии эффекта лечения – выяснить его причины.

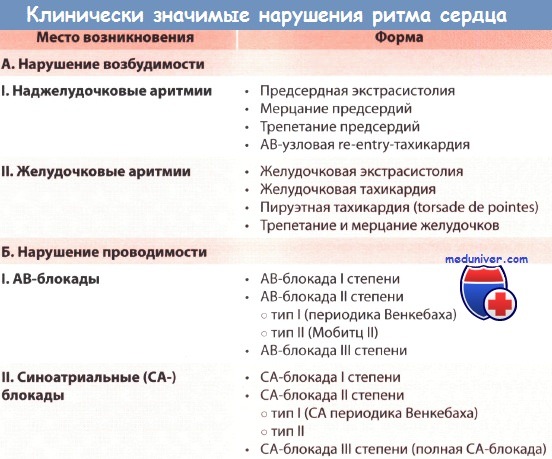

Основные клинические формы нарушений ритма и проводимости сердца (рис. 1):

Рис. 1. Клинические формы аритмий

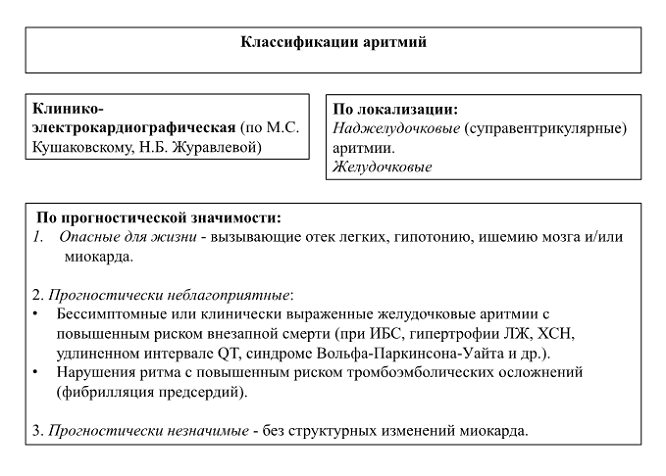

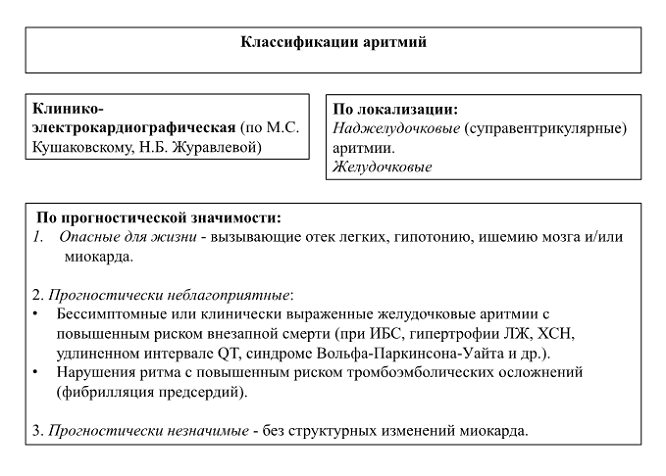

Рис. 2. Классификация аритмий

Идентификация нарушений ритма сердца и их причины

Жалобы и клинические симптомы

Ощущения, связанные с аритмиями, весьма разнообразны – от сердцебиения до серьезных гемодинамических нарушений.

Наиболее частые симптомы нарушений ритма сердца

- учащенное ритмичное или неритмичное сердцебиение;

- дискомфорт в груди – «удары», «толчки», «перебои»;

- общая слабость, головокружение ;

- одышка, удушье;

- кашель;

- предобморочные состояния, реже — обмороки;

Клинические симптомы, сопутствующие нарушениям ритма сердца:

- внезапная слабость,

- одышка,

- головокружение,

- дискомфорт в области сердца,

- полиурия,

- пред- и обморочные состояния,

- необъяснимые случаи травматизации.

Клинические проявления могут быть одинаковыми при разных формах аритмий. У некоторых пациентов аритмии могут протекать бессимптомно, в частности, у лиц пожилого возраста с постоянной формой фибрилляции предсердий (ФП).

Клинические проявления аритмий зависят от выраженности церебрального, коронарного и почечного кровотока, частоты сердечных сокращений (ЧСС), наличия и выраженности органического заболевания сердца, функции левого желудочка, длительности аритмии.

Жалобы пациента на сердцебиение/перебои в работе сердца требуют внимания со стороны врача с целью выяснения ее причины и уменьшения беспокойства пациента. Для этого необходима оценка состояний, предрасполагающих к развитию сердцебиения/аритмий и их осложнений (таб. 1, 2).

Таблица 1. Наиболее частые причины сердцебиения

Наиболее опасные для жизни состояния и заболевания | ||

Аритмии

Наследственные аритмические синдромы:

Электролитные нарушения

| Заболевания сердца

Нейрогенные причины

| |

Причины, которые возможно устранить | ||

Средства с аритмогенным эффектом

| Психические нарушения

| |

Таблица 2. Другие возможные причины аритмий

7 главных «притворщиков»: | Возможные причины неверного диагноза: |

|

|

Вопросы пациенту с подозрением на наличие у него аритмии:

- Как начинается сердцебиение/аритмия и как долго длится?

- Как часто возникают приступы?

- Являются ли клинические проявления аритмии тяжелыми или умеренно выраженными, сопровождаются ли головокружением или обмороком?

- Если аритмия сопровождается пред- или обморочным состояниями, как часто были обмороки за последний месяц или последнюю неделю?

- Каковы причины сердцебиения или перебоев в работе сердца, по- вашему мнению?

- Существуют ли провоцирующие факторы: физические нагрузки, эмоциональное перенапряжение, беспокойство, прием острой пищи и др.?

- Злоупотребляете ли вы алкоголем?

- Курите ли вы? Если да, то сколько сигарет в день?

- Употребляете ли вы и в каком количестве крепкий кофе, чай и другие тонизирующие напитки?

- Какие лекарственные препараты вы принимаете?

- Нет ли у вас родственников, страдавших нарушением ритма сердца?

- Есть ли у вас артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, заболевания периферических артерий, цереброваскулярная болезнь, инсульт, сахарный диабет или хроническое заболевание легких?

- Не беспокоит ли вас сильная потливость или потеря массы тела последнее время?

Диагностика аритмий на амбулаторном этапе основывается на данных анамнеза, клинической картины и ЭКГ.

Огромную роль в идентификации нарушения ритма играет сбор анамнеза с уточнением частоты возникновения аритмий, их продолжительности, частоты сердечных сокращений, характера начала и окончания приступа аритмии, а также провоцирующих факторов.

Учащенное сердцебиение, предобморочное состояние и обмороки – важнейшие симптомы, которые требуют тщательного сбора анамнеза и дополнительного обследования для исключения жизнеугрожающих аритмий.

Обмороки во время интенсивных физических нагрузок, в положении сидя или лежа на спине могут свидетельствовать о сердечно-сосудистой патологии, в других ситуациях возможной причиной может быть ортостатическая гипотензия и другие факторы. Следует помнить и о вазовагальном обмороке.

Физикальный осмотр пациента, особенно во время приступа аритмии/сердцебиения, является наиболее информативным, однако не всегда возможен на амбулаторном этапе.

При физикальном обследовании (пальпация артериального пульса, осмотр яремных вен, аускультация сердца) важно определить:

- частоту и ритм сердечных сокращений,

- характер пульса и его наполнение,

- уровень артериального давления (АД) и его изменение в зависимости от положения тела,

- признаки сердечно-сосудистых и других заболеваний.

В некоторых случаях возможно использование специальных приемов для рефлекторного раздражения вагусных центров: массаж синокаротидной зоны, проба Вальсальвы (не проводят у лиц пожилого и старческого возраста из-за опасности эмболии церебральных артерий).

При выявлении нарушений ритма и проводимости сердца следует учитывать возраст пациента, поскольку от этого нередко зависят особенности диагностического поиска.

Наличие какого-либо вида нарушения ритма или проводимости сердца требует их прогностической оценки в отношении риска возникновения внезапной сердечной смерти (ВСС).

Среди населения выделяют группу высокого риска ВСС (пациенты c ВСС, инфарктом миокарда или желудочковой тахикардией в анамнезе, с дисфункцией ЛЖ) и группу среднего риска ВСС (пациенты с ИБС или множественными факторами риска коронарного атеросклероза).

Объем лабораторных и инструментальных методов исследований зависит от клинической картины аритмий. Цель лабораторной диагностики – установление провоцирующих факторов аритмий, инструментальной – оценка степени дисфункции левого желудочка (табл. 3).

Таблица 3. Лабораторные и инструментальные методы исследования

Клинический анализ крови | Уровень гемоглобина, лейкоцитарная формула. |

Биохимический анализ крови | Уровень электролитов (калий, натрий, кальций, магний) сыворотки крови, гормоны щитовидной железы (Т3, Т4, свободный Т4, ТТГ). |

Рентгенография органов грудной клетки | Исключение бронхолегочных заболеваний. |

Электрокардиография | Уточнение характера аритмии. Проведение дифференциального диагноза между разными формами аритмий. Важно обратить внимание на электрическую активность предсердий и ее связь с активностью желудочков (на фоне синусового ритма и на фоне аритмии). |

Эхокардиография | Определение структурных/функциональных изменений сердца (увеличение полостей сердца, гипертрофия миокарда, патология клапанов, зоны гипоакинеза). |

Консультации других специалистов | При экстракардиальной причине нарушений ритма (например, при патологии щитовидной железы – консультация эндокринолога) |

По показаниям проводят серологические исследования крови, холтеровское мониторирование ЭКГ, нагрузочные ЭКГ пробы, сигнал-усреднеённую ЭКГ, анализ дисперсии интервала Q-T, исследование вариабельности ритма сердца, поздних потенциалов желудочков, внутрисердечное электрофизиологическое исследование, чреспищеводную элктрокардиостимуляцию.

Решение вопроса о необходимости лечения нарушения ритма

Показания к лечению аритмий:

- Аритмия угрожает жизни и ухудшает прогноз.

- Негативное влияние аритмии на гемодинамику (острая левожелудочковая недостаточность, гипотензия, синкопальные состояния, признаки снижения кровообращения в жизненно важных органах).

- Плохая субъективная переносимость аритмии.

Подход к лечению аритмий зависит от:

- Наличия клинических симптомов.

- Наличия органического изменения сердца (выраженная гипертрофия ЛЖ, наличие сердечной недостаточности, фракция выброса ЛЖ

- Риска внезапной сердечной смерти (потенциально злокачественные аритмии).

Не требуют лечения следующие виды нарушения ритма и проводимости сердца:

- Бессимптомные аритмии при отсутствии значимых структурных заболеваний сердца.

- Доброкачественные желудочковые экстрасистолы (редкие или частые одиночные) без выраженной клинической симптоматики, которые становятся значительно меньше или исчезают на фоне физической нагрузки.

Для предупреждения их возникновения следует предупредить пациента о необходимости избегать провоцирующих факторов (стресс, кофеинсодержащие продукты, анксиолитические препараты) и вести здоровый образ жизни.

Определение условий лечения: амбулаторно или в стационаре?

В амбулаторных условиях не следует устранять:

- Постоянную форму фибрилляции предсердий.

- Пароксизмальную тахикардию.

- СССУ.

- АВ — блокаду II степени, Мобитц 2.

- АВ — блокаду III степени, впервые выявленную.

- Переводить фибрилляцию предсердий пароксизмальной формы в постоянную форму.

Выбор характера терапии

Цели лечения аритмий:

- Уменьшение симптомов аритмии.

- Устранение гемодинамических нарушений.

- Улучшение прогноза.

Методы лечения аритмий:

- лечение основного заболевания, сопутствующих заболеваний и коррекция возможных аритмогенных факторов;

- антиаритмические препараты;

- электроимпульсная терапия;

- электрокардиостимуляция;

- хирургические.

Лечение основного и сопутствующих заболеваний, коррекция аритмогенных факторов, а также антиаритмические лекарственные препараты являются ведущими в ведении пациентов с нарушениями ритма сердца на амбулаторном этапе.

Антиаритмические препараты (ААП) уменьшают аритмическую активность или прекращают рецидивирование аритмий (таб. 4).

Таблица 4. Классификация антиаритмических препаратов по E. Vaughan-Williams

Класс I | Блокаторы натриевых каналов:

|

Класс II | Блокаторы беда-адренергических рецепторов |

Класс III | Препараты, увеличивающие продолжительность потенциала действия: амиодарон, дронедарон, состалол, дофетилид, ибутилид |

Класс IV | Блокаторы медленных кальциевых каналов: верапамил, дилтиазем |

При назначении ААП необходимо помнить о возможном развитии побочных эффектов (таблица 8) и проаритмогенного эффекта, что может поставить под сомнение безопасность фармакологического лечения, являющегося одним из важных принципов терапии (таб. 5).

Таблица 5. Побочные эффекты антиаритмических препаратов

Кардиальные побочные эффекты | Экстракардиальные побочные эффекты |

Влияние на функцию синусового узла или на инотропную функцию миокарда:

Отрицательный инотропный эффект ряда препаратов может быть причиной опасного снижения сердечного выброса, усугубления сердечной недостаточности, гипотензии, шока. | Симпатическая нервная система: нарушение сна, психозы, депрессии, судороги, тремор, угнетение дыхания (хинидин, новокаинамид, дизопирамид, лидокаин, дифенин). Желудочно-кишечный тракт – анорексия, тошнота, рвота, запор или понос, внутрипеченочный холестаз (хинидин, новокаинамид, аймалин, пропафенон). Подавление кроветворения: анемия мегалобластная или апластическая (дифенин), тромбоцитопеническая пурпура (хинидин), агранулоцитоз (дизопирамид). Холинолитическое действие – сухость во рту, снижение зрения (хинидин, дизопирамин). Бронхиальная обструкция (бета-блокаторы). Волчаночный синдром (новокаинамид, дифенин). Дисфункция щитовидной железы, интерстициальный фиброз легких, отложение в роговице, нейропатии (амиодарон). |

Поскольку современные ААП не улучшают прогноз жизни, безопасность противорецидивной антиаритмической терапии преобладает над ее эффективностью.

Правила назначения ААП:

- Чем выше эффективность ААП, тем выше вероятность развития проаритмогенного эффекта (появление новой формы аритмии и/или усугубление имеющейся аритмии).

- Опасность антиаритмической терапии возрастает с увеличением выраженности аритмии и дисфункции миокарда (особенно на фоне имеющегося заболевания сердечно-сосудистой системы);

- В группу риска также входят пациенты с нарушением электролитного баланса и злоупотребляющие алкоголем.

Для повышения безопасности лечения ААП необходимо:

- При назначении ААП IA и III классов не допускать нарастания корригированного интервала QT более 500 мс (с возможным исключением из лечения амиодарона).

- При назначении ААП IC класса и амиодарона не допускать увеличения длительности комплекса QRS более чем на 25% от исходного значения.

- Не допускать развития электролитного дисбаланса.

- Быть настороженным в отношении появления не только синкопальных состояний, но и стенокардии, одышки при приеме других препаратов, удлиняющих интервал QT.

- Периодически контролировать функцию почек и сердца.

Антиаритмики I класса рекомендованы в основном больным без выраженных органических изменений сердца.

Пропафенон имеет низкий спектр нежелательных явлений и эффективен при купировании/профилактике парокизмальной формы ФП, при ФП у пациентов с синдромом Вольфа –Паркинсона-Уайта.

Этацизин – средство выбора для лечения аритмий, развившихся на фоне брадикардии; оптимальное решение при желудочковых экстрасистолах.

Артериальная гипертензия, ИБС, пороки сердца и другие заболевания не являются противопоказание для назначения этих средств, если не приводят к выраженной сердечной недостаточности с дисфункцией ЛЖ, острым формам ИБС и усугублению гипертрофии ЛЖ.

Ограничения для применения антиаритмиков I класса: острый коронарный синдром; сердечная недостаточность с ФВ ЛЖ; внутрижелудочковые блокады с расширением комплекса QRS; АВ-блокады; выраженная брадикардия.

Антиаритмики II класса эффективны при суправентрикулярных нарушениях ритма.

Антиаритмики III класса имеют ряд существенных различий.

Амиодарон оказывает противорецидивное действие в отношении ФП, незначительное влияние на гемодинамические параметры, сочетающиеся с низким риском проаритмогенного эффекта, но обладает высокой экстракардиальной токсичностью.

Соталол обладает минимальной экстракардиальной токсичностью (побочные эффекты, характерные д?