Подготовка больного к операции при остром аппендиците

Лечение острого аппендицита. Операция при аппендицитеРаспознавание острого аппендицита базируется исключительно на клинических и лабораторных данных, которые верифицируются на операции и при гистологическом исследовании. Другие методы (рентгенологические, эндоскопические) не нмеюг существенного диагностического значения. Острый аппендицит относится к разнообразным по своему генезу и клиническим проявлениям болезням, объединенным термином «острый живот», и может протекать под маской каждого из них, особенно при неясно выраженных симптомах, атипичном течении на фоне осложнений н сопутствующих заболеваний. Чаще всего дифференциальную диагностику проводят с прободной язвой желудка н двенадцатиперстной кишки, острым холециститом, кишечной непроходимостью, болезнью Крона, острым панкреатитом, острым гастроэнтероколитом, внематочной беременностью, правосторонним аднекситом, разрывом правого яичника, правосторонней почечной коликой, правосторонней плевропневмонией и острым инфарктом миокарда. Острый аппендицит относится к заболеваниям, которые при неправильном лечении или иессоевременном распознавании могут приводить к опасным для жизни осложнениям, в связи с чем все больные с подозрением на него подлежат обязательной госпитализации в хирургический стационар. Если диагноз не вызывает сомнений, показана срочная операция, которая производится в любое время независимо от давности заболевания. Исключение составляют больные с хорошо отграниченным аппендикулярным инфильтратом, требующим консервативного лечения. При неясном диагнозе проводятся наблюдение к пределах 3—5 ч и тщательное обследование для исключения или подтверждения острого аппендицита. Если за указанный период клиническая картина сохраняется, а снять диагноз острого аппендицита не представляется возможным, показана операция.

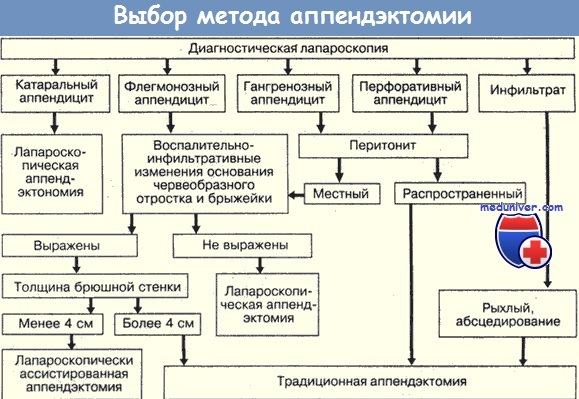

Предоперационная подготовка у большинства больных острым аппендицитом должна быть минимальной. Она сводится к исключению приема ниши и воды через рот перед хирургическим вмешательством, а также бритью передней брюшной стенки и лобка. Всем больным с подозрением на острый аппендицит запрещается назначение слабительных, клизм и грелок на живот. При деструктивных аппендицитах с явлениями перитонита, выраженной интоксикацией, гиповолемией, нарушением водно-электролитного баланса и гемодинамики показана комплексная интенсивная терапия, объем и характер которой индивидуальны в каждом конкретном случае. Она должна быть продолжена во время операции и в послеоперационном периоде до полного выведения больного из тяжелого состояния. Операция производится под местной анестезией или наркозом. Последний особенно показан при осложненных формах аппендицита. Из большого числа предложенных доступов для удаления червеобразного отростка чаще всего применяют разрез Волковнча — Мак-Бернеи. В некоторых случаях, особенно при неясном диагнозе, охотно используют параректальный доступ. После вскрытия брюшной полости находят червеобразный отросток, основание которого обычно располагается в области купола слепой кишки, у места слияния трех мышечных лент. Существенными требованиями к любой операции по поводу острого аппендицита, облегчающими ее выполнение, являются достаточно широкий и свободный доступ, хорошее обезболивание, а также методичное обследование илеоцекальной области. Червеобразный отросток вместе с куполом слепой кишки извлекают в рану н мобилизуют посредством лигирования и рассечения его брыжейки. Па основание отростка накладывают кетгутовую лигатуру, выше которой его отсекают. Культю червеобразного отростка погружают в кисетный и z-образный швы. Производят туалет брюшной полости, операционную рану зашивают наглухо или дренируют. Дренирование брюшной полости с помощью микроирригатора для введения антибиотиков показано при деструктивном аппендиците с экссудатом в брюшной полости. Марлевый дренаж (тампон) брюшной полости большинство хирургов оставляют в следующих случаях: В послеоперационном периоде назначают постельный режим в течение 12—24 ч, холод на рану, болеутоляющие н течение 1—2-х суток. При отсутствии осложнении в брюшной полости перистальтика кишечника восстанавливается на 2—3-й день. Питье и жидкую пишу разрешают через 8—12 ч при отсутствии диспепсических расстройств с постепенным расширением диеты к 7—10-му дню. Антибиотики вводят при осложнениях, чаше всего при деструктивных формах. Учебное видео по технике аппендэктомии (удалению червеобразного отростка)

— Также рекомендуем «Осложнения острого аппендицита. Послеоперационные осложнения аппендэктомии» Оглавление темы «Рак толстой кишки. Аппендицит»: |

Источник

Если диагностировали аппендицит, операция неизбежна. Хирургическое вмешательство на червеобразном отростке является единственным способом борьбы с воспалениями этого органа.

Успешность операции зависит от своевременного обращения к врачу, квалификации доктора, оснащенности клиники, а также выполнения рекомендаций врача в период восстановления.

О проблеме сигнализируют болевые ощущения внизу живота, не прекращающиеся 3-4 часа. Такие симптомы присущи не только аппендициту. При коликах в животе следует немедленно обратиться к врачу.

Диагностика и этапы операции

Хирург проводит точную диагностику на основании опроса пациента, пальпации брюшной полости, изучения результатов анализов. Боли при воспаленном червеобразном отростке могут ощущаться не только внизу живота, но и под ребрами, в области спины.

Схожие симптомы имеет и воспаление кишечника,точный диагноз сможет поставить только врач.

При удалении аппендицита операция проходит в несколько этапов.

- Подготовка пациента.

- Собственно операция.

- Восстановление больного.

В зависимости от обстоятельств манипуляция по удалению отростка проводится в экстренном режиме или в плановом порядке.

Перед процедурой делаются дополнительные обследования: УЗИ, томография, рентгенография живота, которые позволяют уточнить диагноз, обнаружить очаг воспаления.

Операции по удалению аппендицита проводятся с рассечением брюшины или точечным прокалыванием (лапароскопия). Второй метод более щадящий, так как вырезают аппендицит без вскрытия брюшной полости. После такой манипуляции пациенты быстро возвращаются к обычному ритму жизни.

Подготовка к операции

Аппендэктомию (удаление червеобразного отростка) считают экстренной операцией. Подготовка пациента проводится максимально быстро. Анестезиолог изучает состояние сердца и сосудистой системы, реакцию организма на различные виды наркоза.

Исходя из полученных данных, подбирает наркоз. Для очищения желудка и кишечника проводят соответствующие процедуры.

Перед операцией по удалению аппендиксапроводится бритье волосистых участков. Кожа обезжиривается и дезинфицируется.

Если хирургическое вмешательство запланировано, перед ним проводится беседа с пациентом и близкими людьми о способе обезболивания, послеоперационных осложнениях. В экстремальных обстоятельствах операция по удалению аппендицита проводится без предварительной беседы. В таких случаях осуществляют классическое хирургическое вмешательство.

Это позволяет быстро устранить возможные осложнения, среди которых самым серьезным является перитонит. Если произошел разрыв аппендикса, и гной находится в брюшной полости, счет идет на часы.

Удаление с рассечением брюшной полости

Не существует нормативов, сколько длится операция по удалению аппендицита. Продолжительность зависит от состояния здоровья пациента, стадии воспалительного процесса, других показателей.

Обезболивание

Средства для снятия болевых ощущений выбирают в зависимости от возраста больного, наличия аллергической реакции на препараты, индивидуальных особенностей организма. Медики проводят обезболивание тремя способами:

- под общим наркозом: полное обезболивание при отключении сознания пациента;

- проводниковой блокадой: введение анестезии в пространство вокруг нервного пучка, доктор должен хорошо знать расположение нервных узлов и места введения иглы;

- тугим инфильтратом: создание новокаиновой прослойки под местом вмешательства. Для этого с помощью шприца вводят 25% раствор новокаина в полость и блокируют болевые импульсы. Вводить новокаин необходимо несколько раз в течение операции.

При блокаде и тугом инфильтрате больной находится в сознании. Эти способы не применяют при удалении аппендицитав ряде случаев:

- при лапароскопии;

- для эмоциональных людей с высокой возбудимостью;

- для оперирования детей;

- при перитоните.

В ходе хирургического вмешательства анестезиолог контролирует работу жизненно важных органов оперируемого.

Ход операции

Удаление аппендикса проводится по строгому алгоритму:

- Введение пациенту наркоза.

- Рассечение брюшины.

- Осмотр воспаленного отростка, кишечника,внутренних органов.

- Удаление аппендикса.

- Обработка краев.

- Наложение в брюшной полости кетгута (швов, не требующих снятия).

- Стягивание кожи и накладывание верхних швов, с последующим снятием.

В случае попадания гноя в брюшину проводят санацию брюшной полости. Для его удаления устанавливают дренаж. Снимают устройство после приведения пациента в стабильное состояние.

Послеоперационный период

- Процесс восстановления больного после того как вырезали аппендицит, не менее важен, чем сама операция. Полная реабилитация пациента занимает до шести месяцев.

- После любом виде хирургического вмешательства пациенту назначают антибиотики. Они устраняют воспалительные процессы в организме и предотвращают появление новых. Несмотря на то что больной может чувствовать себя хорошо, необходимо пройти полный курс антибиотикотерапии.

- После удаления аппендицитавсем пациентам показана диета. Соблюдение правильного рациона и режима питания считается необходимым условием восстановления здоровья. После манипуляции кишечник медленно восстанавливает привычные функции. Для нормализации работы необходимо время. Нагрузку на пищеварительные органы увеличивают постепенно.

- Дополнительным стрессом для органов пищеварения является прием антибиотиков. Под воздействием препаратов нарушается микрофлора кишечника. Это приводит к сбоям в переваривании и усваивании пищи. Чтобы избежать негативных последствий, нужна диета и специальные препараты. Врач назначает лекарства, поддерживающие микрофлору.

- В послеоперационный период снижают физические нагрузки. Сразу после того как вырезали аппендицит, больного учат правильно подниматься с постели. Резкие движения приводят к нарушению целостности швов. Однако, абсолютный покой приводит к появлению спаек. Поэтому, чтобы избежать проблемы пациента учат правильно двигаться.

- В первые дни после вмешательства необходимы короткие медленные прогулки. Длительность и темп определяет врач. При малейших недомоганиях пациент должен обратиться к доктору.

- Важным вопросом являются гигиенические процедуры. Принимать ванну или душ следует после консультации с врачом. В первые дни после операции такие процедуры недопустимы. После снятия швов ограничиваются душем. С принятием ванны в этот период стоит повременить.

- После того как швы полностью зажили, увеличивают физические нагрузки. Однако, делать это следует постепенно: нельзя поднимать тяжести, бегать, подпрыгивать. Периодически следует посещать своего врача. Это позволит контролировать процесс восстановления и избежать осложнений.

Плюсы и минусы полостной операции

Главное преимущество стандартной операции при аппендицитесостоит в том, что она быстро устраняет воспаление.

К минусам разрезания брюшной полости относят:

- продолжительность процедуры;

- риск образования спаек;

- длительное нахождение больного в стационаре;

- болезненный процесс реабилитации;

- большая вероятность нагноения швов;

- наличие шрамов на теле.

Лапароскопия

Зная о проблемах, возникающих при полостных операциях, врачи все чаще склоняются к проведению вмешательства через проколы в области живота.

Метод лапароскопии относительно новый. Операция на аппендиците точечным методом проводится в случаях:

- наличия у пациента сахарного диабета;

- при ожирении ІІ – ІІІ степени;

- для подтверждения диагностики острого аппендицита.

Точечная операция на аппендицит противопоказана при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях дыхательных органов, осложнениях при аппендиците.

Не существует единого мнения – стоит ли делать лапароскопию при осложненном аппендиксе, а именно его разрыве. Хотя хирурги имеют большой опыт в успешном проведении таких операций, большинство специалистов уверены, что в сложных ситуациях пациента следует оперировать обычным методом.

Ход операции

Поверхность кожи для лапароскопии готовят так же, как при стандартной процедуре. Эвакуация пищи из желудка в данной ситуации необязательна, так как разрез брюшной полости не проводится. Но стоит учесть, что выходить из наркоза лучше с пустым желудком.

Удаление аппендицита методом лапароскопии проводится под общим наркозом. Больному делают 3 надреза в:

- районе пупка (для введения видеокамеры);

- очаге воспаления, выявленном при обследовании;

- нижней левой области живота.

Диаметр надрезов – 5-10 мм. С помощью видеокамеры врачи обследуют брюшную полость. Изображение поступает на монитор. Алгоритм действий следующий:

- Обнаруживают воспаленный отросток.

- Перевязывают его.

- Вырезают.

- Выводят через отверстие.

- Зашивают надрезы.

Во время лапароскопических операций по удалению аппендикса после введения камеры может обнаружиться, что предварительный диагноз установлен неправильно. Такое возможно, так как симптоматика патологии имеет сходные признаки с другими заболеваниями, например, гинекологических болезнях (проблемах с яичниками). В сложившейся ситуации не вырезают аппендицит, операцию завершают.

Послеоперационный период

Так как во время точечной манипуляции брюшная полость не вскрывается, проблем в послеоперационный период не возникает. Пациенты хорошо переносят процедуру. Больной возвращается домой через 1-2 дня. Швы снимают спустя 7 дней после вмешательства.

Реабилитация организма после точечного удаления аппендицитаможет длиться месяц. При такой операции отпадает необходимость в специальной диете. Пациенту стоит следить за состоянием проколов. Они не должны расходиться. Следует проконсультироваться с врачом в вопросе: как принимать душ или ванну.

Вне зависимости от способа удаления червеобразного отростка, пациенты трудно выходят из общего наркоза. Процесс часто сопровождается тошнотой, рвотой, болевыми ощущениями. В такой ситуации следует обратиться к медсестре за помощью. Специальные препараты позволяют быстро устранить проблему.

Плюсы и минусы лапароскопии

Удаление аппендицита через небольшие надрезы имеет ряд положительных факторов:

- вместо надреза, делаются проколы, это менее травматично;

- с помощью видеокамеры проводится визуальная диагностика;

- исключена возможность появления спаек;

- после операции на теле остаются лишь небольшие рубцы;

- после вырезания аппендицита больной быстро восстанавливается и находится в клинике не более двух дней.

Только врач принимает решение, какая операция по удалению аппендицита показана больному. Процедура пройдет без осложнений, если следовать рекомендациям доктора на каждом этапе. После выписки из клиники следует посещать врача для планового осмотра и предупреждения возможных осложнений.

Источник

Предоперационная

подготовка больных с острым аппендицитом

проста: необходимо опорожнить мочевой

пузырь, ввести подкожно 1 мл 1% раствора

морфина или 2% раствора пантопона (за

исключением детей), если больной незадолго

до поступления принимал пищу, необходимо

произвести опорожнение желудка

зондом.

Больным,

доставленным в тяжелом состоянии, для

устранения явлений интоксикации и

стимуляции сердечно-сосудистой

деятельности рекомендуется внутривенное

введение капельным способом физиологического

раствора хлористого натрия или 5% раствора

глюкозы, подкожно-сердечных средств,

при явлениях гипоксемии — применение

кислородной терапии.

Обезболивание.

При операциях с точно установленным

диагнозом острого аппендицита,

неосложненного перитонитом, можно с

одинаковым успехом пользоваться местной

инфильтрационной анестезией (0,25-0,5%

раствором новокаина) или современным

масочным наркозом (эфирным, закисью

азота). Выбор метода зависит от

нервно-психического состояния больного;

у легко возбудимых больных, со страхом

идущих на операцию, предпочтителен

наркоз.

При

наличии сопутствующих тяжелых заболеваний

вопрос об обезболивании должен решаться

совместно с терапевтом и анестезиологом.

Если операция начинается под местной

анестезией, но во время ее выполнении

встречаются непредвиденные трудности

(обширный спаечный процесс, инфильтрат)

или возникает необходимость широкого

обследования брюшной полости, больному

необходимо дать наркоз.

Разрез

брюшной стенки производится в правой

подвздошной области по способу

Волковича-Дьяконова. Разрез проводят

косо, отступая от передне-верхней ости

подвздошной кости на 2, у тучных людей

— на 3 поперечных пальца, 1/3 разреза

располагается выше линии, соединяющей

пупок с передне-верхней остью, 2/3 длины

разреза — ниже этой линии. Обычная длина

разреза не менее 6-8 см, при большом слое

подкожно-жировой клетчатки разрез

должен быть продолжен вверх и вниз на

расстояние, равное толщине жирового

слоя.

В

трудных случаях, когда типичный доступ

Волковича-Дьяконова недостаточен,

расширение разреза производится за

счет его удлинения медиально и вниз.

При этом рассекается кожа, подкожная

клетчатка, поперечно рассекается

передняя стенка влагалища прямой мышцы,

и мышца оттягивается крючком к средней

линии живота. При необходимости можно

рассечь заднюю стенку влагалища вместе

с брюшиной, а также рассечь в поперечном

направлении прямую мышцу живота.

Оперативная

диагностика.

По вскрытии брюшной полости хирург

должен правильно оценить обнаруженные

патологические изменения. Оперативная

диагностика острого аппендицита

начинается с обнаружения червеобразного

отростка. Достаточный оперативный

доступ, тщательное исследование

илеоцекального угла, нежное, осторожное

разделение спаек путем новокаиновой

гидравлической препаровки позволяют

в большинстве случаев обнаружить

червеобразный отросток. Если при поисках

червеобразного отростка возникают

трудности, следует определить место

отхождения его от слепой кишки, которое

расположено на месте схождения тканей,

и затем проследить его продолжение.

Иногда для обнаружения червеобразного

отростка приходится прибегать к

мобилизации слепой или восходящей кишки

(внебрюшинное ретроцекальное расположение).

В редких случаях червеобразный отросток

может отсутствовать (самоампутация

отростка), однако чаще всего он имеется,

но его не находят.

После

обнаружения отростка следует по его

внешнему виду установить патологоанатомическую

форму аппендицита.

Помимо макроскопических изменений в

самом отростке, необходимо оценить

характер экссудата (если он имеется), а

также определить макроскопические

изменения в прилегающей брюшине,

сальнике, слепой кишке и конечной петле

подвздошной кишки. Оперативная диагностика

деструктивных форм острого

аппендицита не

представляет труда, так как при этих

формах макроскопические изменения

достаточно убедительны. При флегмонозном

аппендиците в трети всех случаев

обнаруживают в брюшной полости экссудат,

преимущественно серозно-гнойный или

гнойный. Прилегающая брюшина, сальник

могут быть гиперемированы и отечны.

Червеобразный отросток бывает на большем

или меньшем протяжении утолщен или

отечен; иногда он спаян со слепой кишкой,

сальником или петлей подвздошной кишки,

при эмпиеме отросток растянут и

напряжен.

Макроскопические

изменения при гангренозном аппендиците

не всегда одинаковы. При тотальном

омертвлении червеобразный отросток

черно-зеленого цвета с дряблой, легко

рвущейся стенкой. Труднее по внешнему

виду червеобразного отростка

диагностировать гангренозный аппендицит,

когда имеется некроз только слизистой

оболочки. Брыжейка отростка при

гангренозном аппендиците может быть

отечной. Воспалительная реакция со

стороны прилегающих органов не всегда

выражена, а иногда отсутствует. В брюшной

полости в половине всех случаев бывает

экссудат, чаще серозно-гнойный. При

перфоративном аппендиците прободное

отверстие может располагаться в любом

участке отростка, но обычно на стороне,

противоположной брыжейке. Прободение

может произойти либо в свободную полость,

либо перфорированный отросток находится

в инфильтрате. Имеется выраженная

воспалительная реакция со стороны

брюшины и прилегающих органов. Чаще,

чем при других формах острого аппендицита,

обнаруживают в брюшной полости гнойный

или серозно-гнойный экссудат. При простом

остром аппендиците чаще всего экссудат

в брюшной полости отсутствует; иногда

имеется в незначительном количестве

серозный выпот. Серозная оболочка

червеобразного отростка гиперемирована

или сосуды ее расширены; нередко

отмечается гиперемия серозного покрова

слепой и прилегающего отдела подвздошной

кишки. Брыжейка отростка обычно не

изменена или слегка утолщена.

Диагностика

во время операции приобретает особо

важное значение тогда, когда червеобразный

отросток оказывается макроскопически

не измененным или видимые в нем изменения

неубедительны и не соответствуют

клинической картине. В таких случаях

показана ревизия брюшной полости для

установления или исключения заболевания

других органов брюшной полости. При

ревизии брюшной полости следует

попытаться’ выявить изменения, характерные

для некоторых острых заболеваний органов

брюшной полости, симулирующих острый

аппендицит. Обнаружение крови в брюшной

полости после ее вскрытия позволяет

сразу отвергнуть диагноз острого

аппендицита и обязывает заняться

поисками источника кровотечения. У

женщин прежде всего — осмотреть матку

и ее придатки, при этом чаще всего

обнаруживают внематочную беременность.

Если у девушки или молодой женщины во

время операции по поводу острого

аппендицита червеобразный отросток

оказывается неизмененным или мало

измененным, то во избежание просмотра

разрыва яичника обязателен осмотр

придатков матки. Большое значение для

оперативной диагностики имеет оценка

характера экссудата брюшной полости.

Обильное количество серозного экссудата

при мало или вовсе не измененном отростке

должно насторожить хирурга и требует

исключения кишечной непроходимости.

Подозрение на кишечную непроходимость

становится серьезным, если в брюшной

полости находят серозно-геморрагический

или геморрагический экссудат. В пользу

такого предположения говорит также

обнаружение раздутых кишечных петель

и изменение окраски какой-либо кишечной

петли. Светлый или слегка геморрагический

экссудат в небольшом количестве и

увеличенные воспаленные лимфатические

узлы в области илеоцекального угла или

других отделах брыжейки тонких кишок

наблюдаются при мезентериальном

лимфадените. Обнаружение в брюшной

полости большого количества жидкости

зеленовато-серого цвета, без запаха

часто свидетельствует о наличии

прободения язвы желудка. Бесспорным

доказательством прободения язвы

желудка или двенадцатиперстной кишки

является экссудат с примесью пищи, слизи

или желчи. В этих случаях следует даже

при наличии некоторых воспалительных

изменений в червеобразном отростке

обязательно произвести срединную

верхнюю лапаротомию для осмотра желудка

и двенадцатиперстной кишки. При

обнаружении прободения язвы и после

выполнения соответствующей операции

разрез в правой подвздошной области

зашивают, введя предварительно тонкую

трубку для применения антибиотиков.

Если

во время операции по поводу острого

аппендицита неожиданно в брюшной полости

обнаруживают экссудат с примесью желчи,

обязателен осмотр желчного пузыря. Для

этого следует произвести разрез в правом

подреберье. При таком разрезе удается

также осмотреть двенадцатиперстную

кишку для исключения прободения язвы.

Чаще всего в таких случаях обнаруживают

острый деструктивный холецистит, наличие

в брюшной полости коричневатого или

геморрагическом панкреатита. Этот

диагноз становится бесспорным, когда

на сальнике брюшины или брыжейке находят

очаги жирового некроза в виде одиночных

или множественных бляшек желтовато-белого

цвета. В таких случаях производится

срединная верхняя лапаротомия, рассекается

желудочно-ободочная связка, осматривается

поджелудочная железа и окончательно

подтверждается диагноз острого

панкреатита.

Как

известно, нередко предпринимаются

оперативные вмешательства по поводу

острого аппендицита, когда на самом

деле имеется перитонит гинекологического

происхождения. В подобных случаях

червеобразный отросток может оказаться

не измененным или в нем обнаруживают

воспалительную реакцию вторичного

характера. Червеобразный отросток может

быть гиперемирован, но стенки его не

отечны и не инфильтрированы. При этих

условиях обязательно обследование

органов малого таза. Гиперемия

расположенного в малом тазу сальника,

гиперемия и вздутие нижних отделов

тонких кишок — свидетельствуют о

воспалении тазовой брюшины. При воспалении

придатков матки в полости таза имеется

серозный, серозно-кровянистый или

гнойный экссудат. Трубы гиперемированы

и отечны, а иногда и увеличены в размере.

Сальник и тонкие кишки могут быть спаяны

с маткой и придатками. Обследование

органов малого таза может быть произведено

из разреза Волковича-Дьяконова,

продленного книзу; реже, как например,

при левостороннем пиосальпинксе,

приходится прибегать к поперечному

рассечению прямых мышц живота.

Удаление

отростка.

В брыжейку отростка перед его удалением

вводят 5-10 мл 0,5% раствора новокаина,

после чего брыжейка перевязывается.

Если она отечна, рыхла, ее следует

перевязывать по частям во избежание

соскальзывания лигатуры. Основание

червеобразного отростка перевязывается

кетгутовой лигатурой. Отросток удаляется,

культя его смазывается йодной настойкой

и погружается при помощи шелкового

кисетного шва. При производстве

серо-серозного шва следует избегать

глубокого вкалывания иглы, что при

раздутой или тонкостенной слепой кишке,

особенно у детей, может повести к проколу

всех слоев кишки с последующим развитием

перитонита из места проколов. Для более

надежного погружения культи сверх

кисетного шва можно наложить дополнительно

шелковый Z-образный шов. Слепая кишка

погружается в брюшную полость. Экссудат

из брюшной полости полностью удаляется

и брюшная стенка зашивается. Так

называемый «лигатурный способ» обработки

культи червеобразного отростка не

следует применять, так как неоднократно

были описаны случаи разлитого перитонита

вследствие соскальзывания лигатуры с

неперитонизированной культи. При наличии

сращений дистальная часть отростка

бывает фиксирована в глубине раны, и ее

не всегда удается обнаружить и выделить.

В таких случаях применяется удаление

отростка ретроградным путем. Техника

этого метода заключается в следующем:

под основание червеобразного отростка

подводятся 2 лигатуры. Обе лигатуры

крепко перевязываются на расстоянии

0,5-1 см одна от другой, после чего

червеобразный отросток пересекается

между ними. Поверхности пересеченного

отростка смазываются йодной настойкой.

Культя отростка погружается кисетным

и Z-образным швом. Конец отделенного от

слепой кишки отростка завертывается в

маленькую марлевую салфетку, которая

фиксируется зажимом Кохера. В брыжеечку

отростка вводится 5-10 мл 0,5% раствора

новокаина, после чего она частями

перевязывается и отсекается. Рассекаются

спайки, освобожденный скелетированный

отдел червеобразного отростка осторожно

подтягивается и приподнимается. Таким

образом его удается высвободить из

сращений и удалить целиком вместе с

верхушкой. Если верхушка отростка

обрывается и остается в глубине брюшной

полости, следует попытаться обнаружить

и удалить ее; при неудаче — к месту

предполагаемого местонахождения

верхушки необходимо подвести тампон и

ниппельную трубку для последующего

введения антибиотиков. При деструктивных

формах аппендицита, а также при наличии

обильного гнойного или ихорозного

экссудата в брюшную полость следует

ввести антибиотики: 200-300 тыс. единиц

пенициллина и 0,25 г стрептомицина или

другие имеющиеся антибиотики в 80-100 мл

0,5% теплого раствора новокаина. Для

внутрибрюшного применения антибиотиков

в послеоперационном периоде в брюшную

полость вводят ниппельную резиновую

трубку или тонкий детский катетер через

отдельный прокол брюшной стенки.

Тампонада

брюшной полости после удаления

червеобразного отростка применяется

только по особым показаниям:

1)

когда невозможно полное удаление

источника инфекции (остатка червеобразного

отростка, некротические ткани в ложе

его и т. п.);

2)

при паренхиматозном кровотечении из

ложа отростка;

3)

при подозрении на несостоятельность

швов, погружающих культю червеобразного

отростка, вследствие воспалительной

инфильтрации стенки слепой кишки или

каких-либо других патологических

процессов;

4)

при вскрытии аппендикулярного абсцесса

и невозможности произвести аппендэктомию

из-за риска повредить спаянные между

собой кишечные петли.

Закрытие

раны брюшной полости: 1) после операции

по поводу простого и флегмонозного

аппендицита и при отсутствии обильного

гнойного или ихорозного экссудата рана

брюшной стенки зашивается наглухо,

брюшина зашивается кетгутовым непрерывным

швом, на мышцы накладываются кетгутовые

узловатые швы, на апоневроз и кожу —

шелковые узловатые швы; 2) при тампонаде

брюшной полости рана брюшной стенки

зашивается до тампона; 3) если по ходу

операции нельзя избежать значительного

загрязнения брюшной раны, не следует

зашивать кожу и подкожную клетчатку,

выгодней наложить отсроченные швы,

которые в ближайшие дни при хорошем

состоянии раны можно стянуть и завязать.

Независимо от способа закрытия раны в

мышцы и подкожную клетчатку рекомендуется

ввести 100-150 тыс. единиц пенициллина.

Удаленный

червеобразный отросток должен быть

вскрыт по длиннику для осмотра его

содержимого и стенки.

При

флегмонозном аппендиците в просвете

отростка содержится гной или

слизисто-гнойный экссудат; стенка на

разрезе утолщена; на слизистой местами

могут быть изъязвления (флегмонозно-язвенный

аппендицит).

При

гангренозном аппендиците в просвете —

гнойно-кровянистое содержимое со

зловонным запахом; на слизистой —

кровоизлияния, очаги некроза, иногда

тотальный некроз; нужно учесть, что

темные пятна на слизистой могут быть

очагами подслизистых кровоизлияний, а

не омер