Пьют ли животные при бешенстве

Обновление статьи 27.09.2019 г.

За прошедшие 3 года в России было зафиксировано 60 случаев заражения бешенством человека. Наибольшее число подобных случаев регистрируется в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также в Республике Татарстан и Челябинской области. В Нижегородской области сегодня в 50 населенных пунктах объявлен карантин. Эти муниципальные округи признаны неблагополучными в плане распространения бешенства, причем среди заболевших есть как дикие, так и домашние животные.

В сентябре 2015 года в 6 московских ветеринарных клиниках был объявлен карантин в связи с возникновением бешенства у домашних животных. Если бешенство было найдено у домашних животных, это наиболее опасно, так как вероятен их контакт с человеком.

Бешенство — смертельная ли это болезнь?

Вирус бешенства поражает центральную нервную систему животного и человека. Поднимаясь по нервным путям, он достигает головного мозга и вызывает его воспаление (специфический энцефалит). До 2005 года бешенство считалось смертельной инфекцией для человека. Известно лишь несколько случаев излечения людей от этой страшной инфекционной болезни. Однако, вовремя сделанная прививка или определенные меры, о которых пойдет речь дальше, могут сохранить больному жизнь.

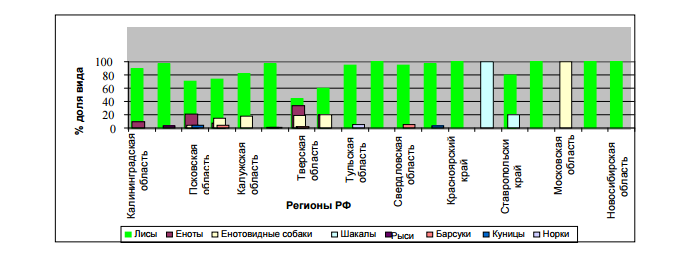

Основные переносчики вируса бешенства (Rabies virus):

- Дикие животные (волки, лисы, дикие кошки, рыси, летучие мыши, ежи, грызуны)

- Cельскохозяйственные животные

- Домашние животные

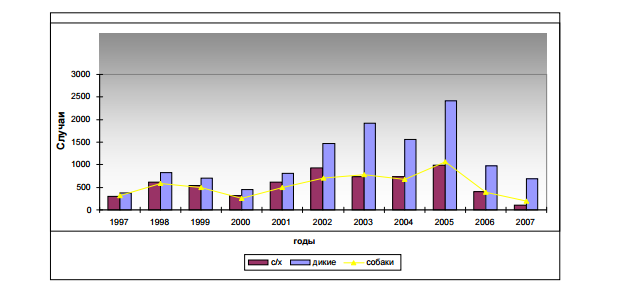

Статистика заболеваемости бешенством в России по видам животных-переносчиков за 1997 — 2007 г

Из диаграмм видно, что основными источниками бешенства являются дикие животные. В последнее время из-за распространения бешенства среди диких животных, вирус проникает одновременно в несколькие биологические виды. Например, от волка передается к лисе или кунице. Поэтому в лесу нужно быть особо осторожными и внимательными. Ранее мы уже писали о правилах безопасности в лесу.

Примерная половина всех случаев заражения бешенством – это домашние и сельхозхозяйственные животные, контактируемые с дикими. Самые опасные дикие животные в плане заражения бешенством это лисы (первая диаграмма). Причем, встретить бешеных лис можно как в лесном массиве, так и в городе. При заражении бешенством лисы могут проявлять себя двояко. Одни могут вести себя агрессивно и нападать на людей. Другие, наоборот, тянутся к людям и проявляют ласку, подобно домашним кошкам. Такое поведение для здоровой лисы нехарактерно.

Если вы повстречаете такую лису, нужно немедленно покинуть лес или зону, в которой она находится. Нельзя ни в коем случае брать их на руки.

Как может заразиться бешенством человек?

Человек заражается бешенством при нападении животными на него и дальнейшем укусе. При анализе бюллетеня по бешенству выявлено, что на территории нашей страны имеет место именно уличный тип бешенства. 99% людей, которые умерли от бешенства (ВОЗ) заразились от уличных бродячих собак. Возможно также заражение бешенством при попадании на поврежденную кожу человека слюны животного.

Вторым источником по заражению людей являются лесные лисы. Если слюна зараженного животного попала на лесную съедобную траву (например, сныть, кислица) или ягоды, то употребление их в немытом виде может привести к заражению. В целях профилактики необходимо тщательно мыть любые дары леса.

Заразиться бешенством можно в случае, если автомобилист сбил заражённое лесное животное и прикасался незащищёнными руками к испачканным деталям машины или самому животному. В идеале необходимо сообщить о происшествии специалистам станций по борьбе с заболеваниями животных, которые должны обработать место дезинфицирующими растворами и назначить карантин. Если кровь, к примеру, сбитой лисицы попала на кожу человека, необходимо срочно обратиться в ближайший травмпункт.

Кроме того, человека могут заразить домашние питомцы, покусанные бешеными дикими животными.

Симптомы бешенства у животных

После заражения собак или кошек бешенством, как правило, проходит около 15 дней, прежде чем животное начнет себя агрессивно вести.

Наиболее часто у собак проявляются следующие симптомы:

- Начинает грызть место укуса или лизать его.

- У собаки расширяются зрачки, при этом начинает вести себя агрессивно и даже убегает из дома.

- Сохраняя аппетит, собака может проглатывать несъедобные вещи.

- У животного может быть сильное слюноотделение с пеной и рвота (врачи относят это к основному симптому бешенства).

- Водобоязнь (может не проявляться).

После проявления этих признаков, как правило на третий день наступает паралич всех мышц и смерть животного.

У кошек наиболее часто наблюдается слюноотделение и сильное возбуждение.

У коров парализуется конечности и наступает смерть.

Симптомы бешенства у человека

При бешенстве инкубационный период составляет от 8 дней до 1 года. Чаще всего болезнь никак себя не проявляет в течение 40 дней.

Продолжительность инкубационного периода и течение болезни напрямую зависит от места укуса на теле, возраста пострадавшего, глубины раны и проникновения вируса, быстрого применения вакцины.

Считается, что наименьший инкубационный период у человека при укусе волком. Что касается места укуса, то самыми опасными являются поражение головы, лица и руки во время нападения животного, поскольку вирус бешенства поражает нервные волокна и клетки человека, продвигаясь потом по спинному мозгу к головному.

Гибель человека наступает вследствие удушения и остановки сердца.

Симптомы бешенства у людей:

- К первичным симптомам бешенства относятся: субфебрильная температура тела (выше 37, но ниже 38 град), недомогание, судороги при дыхании и желание проглотить пищу, головная боль, тошнота, нехватка воздуха. Место укуса краснеет, наблюдается усиленное выделение слюны.

- Появляются нервное возбуждение, раздражительность, тревога, головная боль, бессонница, депрессия, плохой аппетит. Все это продолжается примерно 1 -3 дня.

- Затем появляется характерный симптом бешенства — «пена изо рта», возбуждение сопровождается судорогами мышц, которые могут возникать даже от яркого света. Больные могут стать агрессивными, кричать, рвать на себе одежду, применять силу, ломать мебель. Температура тела повышается до 39-41 градусов, наблюдается тахикардия, повышенное слезотечение, слюноотделение, потливость.

- В дальнейшем появляется водобоязнь и сильные спазмы дыхания. Наиболее часто в этот момент зрачки расширяются, судороги могут исказить лицо.

- Затем лицо становится синим. На последней стадии болезни возможны галлюцинации с переменами в настроении и приступами гнева, которые очень опасны. Во время ярости больной человек может даже покусать окружающих.

Стоит знать, что существует «тихое бешенство», когда болезнь у человека может протекать практически бессимптомно, он не проявляет возбуждения. Наиболее часто оно передается при укусе людей летучими мышами, обитающими в Южной Америке.

Что делать если вас покусала бешеное животное или бездомная собака?

- При первых симптомах бешенства спасти человека практически невозможно. Поэтому если вас покусало лесное или бездомное животное, а также не вакцинированное домашнее животное, нужно немедленно обратиться за медпомощью.

- Если бешеное животное — домашнее, то нужно привязать и изолировать его.

- До прибытия бригады скорой помощи промыть рану водой с хозяйственным мылом и вызвать обильное кровотечение из раны, так есть вероятность, что вирус из нее выйдет с кровью (проникновение вируса 3 мм в час)

- Нельзя зашивать рану, обрабатывать ее спиртом, йодом иди другим антисептиком.

- Нельзя употреблять алкоголь после укуса.

- Покусавшие людей животные должны быть осмотрены ветеринарным врачом.

- Если животное агрессивно и нет возможности его связать, то необходимо, не трогая его, вызвать санитарную службу через телефон спасения 112.

Профилактика бешенства

В профилактике бешенства очень важную роль играет соблюдение хозяином правил содержания домашних животных. Самое первое, что необходимо сделать, когда вы решаете взять животное к себе в дом — это узнать, вакцинированное ли оно против бешенства. Профилактическая вакцинация с использованием антирабических вакцин питомцев является обязательной в нашей стране и в любом даже небольшом городе или поселке обязаны сделать ее бесплатно в государственных ветеринарных клиниках. Прививка от бешенства делается в раннем возрасте. Повторные вакцинации необходимо проводить каждый год.

Если вы подозреваете у домашнего животного бешенство, то нужно немедленно доставить его в ветеринарное учреждение для осмотра и исследований. Если животное не привито, то нельзя допускать его для участия в выставках и на животноводческие фермы, а также ходить с ним на охоту в лес.

Если вы хотите продать, купить или перевезти собак необходимо оформить ветеринарное свидетельство с отметкой о том, что животное вакцинировали против бешенства не больше чем за 11 месяцев и не меньше чем за 30 дней до поездки.

Если вашего домашнего питомца покусали дикие животные или бродячие собаки, то необходимо немедленно сообщать об этом в ветслужбы для осмотра его врачом.

Материал подготовлен при участии ветеринарного фельдшера

Текст: Мария Плетнёва

Обновление статьи 27.09.2019 г.

Источник

Ó âàñ êîãäà-íèáóäü áûë õîìÿ÷îê? À ñâèíêà? Íå ïàðîòèò, à âñìûñëå ìîðñêàÿ, ïóøèñòàÿ òàêàÿ, êîòîðûõ â ×èëè åäÿò. Íó ìîæåò õîòÿ áû ìûøè? Íà õóäîé êîíåö, òà ÷òî «â õîëîäèëüíèêå ïîâåñèëàñü». Èëè, ìîæåò, âû õîòåëè çàâåñòè îäíó-äâå, ïðèêóïèòü ïó÷îê äæóíãàðèêîâ íåíàãëÿäíîìó ÷àäó íà ÄÐ. Õîòåëè? Íó? Âîçìîæíî, ïîñëå ïðî÷òåíèÿ ñòàòüè âû çàäóìàåòåñü, ñòîèò ëè îíî òîãî.

Ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî äîìàøíèõ æèâîòíûõ — à ïî-äðóãîìó ýòî è íå íàçâàòü — ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè áåñêîíå÷íûé ìèìèìèøíûé êîíâååð cî ñâîèì îáîðîòîì è òðåéä-èíîì.  êàêèõ-òî ìàãàçèíàõ íå òîëüêî ïðîäàþò, íî è ïðèíèìàþò ïðèïëîä ñ ðóê âïîëíå îõîòíî, êòî-òî ïðîäàåò è ïîêóïàåò íà ìíîãî÷èñëåííûõ èíòåðíåò ïëîùàäêàõ — òâîðèòñÿ è ïðîèñõîäèò âñÿêîå. Äîñòàòü ìîæíî õîòü áàíêó ñêîðïèîíîâ, õîòü î÷êîâóþ êîáðó, õîòü áîåâóþ òàéñêóþ ìûøü. È, â îòëè÷èå îò ìàññîâîãî ïðîäóêòà, ïîêóïàåìîãî íàìè â ñåòåâûõ ìàãàçèíàõ, íà ðîçîâûõ ïóøèñòûõ ïîïêàõ õîìÿêîâ íå íàéòè øòàìïîâ «ÃÎÑÒ», «Ðîñòåñò», «Áèî-ïðîäóêò», «ÒÎÏ100 òîâàðîâ». Íåò íà íèõ íè ãîëîãðàìì êà÷åñòâà, íè àêöèçíûõ ìàðîê ïîä êóöèìè õâîñòèêàìè. Îíè â ëó÷øåì ñëó÷àå ÷èñòû è â ëó÷øåì ñëó÷àå äîñòàòî÷íî ïóøèñòû, ÷òîáû âû íå çàìåòèëè ïàðó ñèìïòîìîâ. Õîìÿê, êóïëåííûé ñ ðóê èëè â ïîäâàëü÷èêå ñ äâóñìûñëåííî çàìàí÷èâîé âûâåñêîé «Æèâîòíûé ðàé», «Âòîðîé õâîñò», è âñ¸ òàêîå — øòóêà ïîêðó÷å ëþáîãî êîòà â ìåøêå ñ ñîñåäíåé ïîëêè. Êîòà õîòÿ áû ïîñëå ïîêóïêè ìîãóò ñâîäèòü ê âðà÷ó èëè äàòü ñòàíäàðòíûõ òàáëåòîê îò ãëèñòîâ/äëÿ øåðñòè. Íî êòî áóäåò ïàðèòüñÿ çà æèâîòíîå ñòîèìîñòüþ 100 ðóáëåé?

Ìåæäó òåì, ïåðåæèâàòü íàäî çà ñåáÿ, äîðîãèå ìîè — â âàøèõ ðóêàõ íàñòîÿùåå áèîëîãè÷åñêîå îðóæèå. À âàøå çäîðîâüå áåñöåííî. Íî äàâàéòå ïî ïîðÿäêó. Âîò âàì íåáîëüøîé òîï ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðîáëåì ó ãðûçóíîâ, êîòîðûìè îíè ìîãóò ñ âàìè ïîäåëèòüñÿ.

Íà÷íåì ñ ñàìîãî ëåãêîãî, ïðàêòè÷åñêè ñ æèäêîãî — ñ Áîëüøîé ïîíîñíîé òðîèöû. Ïîíîñíàÿ òðîèöà — ýòî òðè ðîäà áàêòåðèé, îòâåòñòâåííûõ çà èíôåêöèè íàøåãî ÆÊÒ. Íå âîîáùå âñå èíôåêöèè, à òîëüêî çîîíîçíî õîìÿ÷üè.

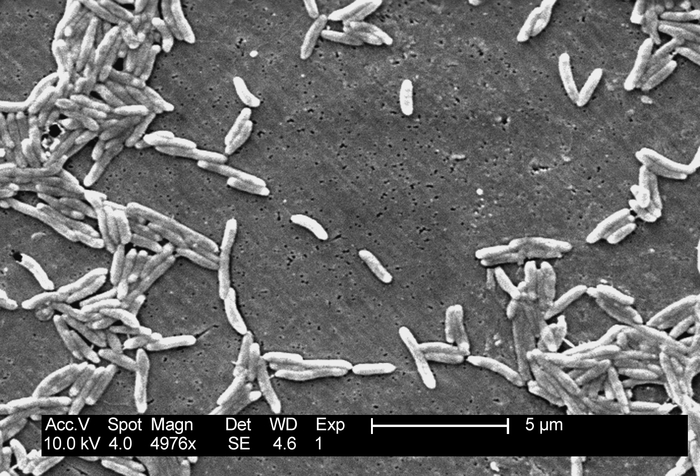

Ïåðâàÿ — êàìïèëîáàêòåðèàëüíàÿ èíôåêöèÿ. Êàìïèëîáàêòåðèè ìîãóò ïîïàñòü â âàñ èñêëþ÷èòåëüíî ÷åðåç ðîò ïîñëå êîíòàêòà ñî ñòóëîì æèâîòíîãî. Çíàêîìû ñî÷åòàíèÿ êîíòàêòíûé çîîïàðê è ìîðîæåíêà èç êàôå? Êëåòêà ñ õîìÿêîì è «ïîñòàâëþ íà êóõíå»? Òîãäà ýòî ê âàì. Êàìïèëîáàêòåðèàëüíûå èíôåêöèè â öåëîì ðåäêè ó ìëåêîïèòàþùèõ, íî äîâîëüíî ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ è ðàçíîñÿòñÿ ñàìûìè ðàçíûìè ãðûçóíàìè, òàêèìè êàê õîìÿêè, ìîðñêèå ñâèíêè è ïåñ÷àíêè. Ìåëêèå ìëåêîïèòàþùèå, èíôèöèðîâàííûå Campylobacter, ìîãóò êàêîå-òî âðåìÿ íå èñïûòûâàòü âîîáùå íèêàêèõ ñèìïòîìîâ, äèñêîìôîðòà è íè÷åì íå âûäàâàòü ïàññàæèðîâ, íî âîò ó áîëüøèíñòâà ëþäåé, çàáîëåâøèõ êàìïèëîáàêòåðèîçîì, äèàðåÿ, ñóäîðîãè, áîëè â æèâîòå è ëèõîðàäêà âîçíèêàþò â òå÷åíèå 25 äíåé ïîñëå çàðàæåíèÿ. Campylobacter ìîæåò âûçûâàòü è ñåðüåçíûå, îïàñíûå äëÿ æèçíè èíôåêöèè ó äåòåé, ïîæèëûõ ëþäåé è ïàöèåíòîâ ñ îñëàáëåííîé èììóííîé ñèñòåìîé.

Ïðîíèêíóâ â îðãàíèçì, âûñîêîïîäâèæíûå ñïèðàëåâèäíûå áàêòåðèè çàêðåïëÿþòñÿ â ñëèçè íà ñòåíêàõ êèøå÷íèêà. Íà÷èíàÿ ñâîè æèçíåðàäîñòíûå öèêëû ðàçìíîæåíèÿ, îíè ê âàøåìó íåñ÷àñòüþ ïðîèçâîäÿò äâå ãðóïïû òîêñèíîâ: ýíòåðîòîêñèíû è öèòîòîêñèíû. Èç-çà âûäåëåíèÿ òîêñèíîâ íà÷èíàåòñÿ äèàåðåÿ ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ëåéêîöèòîâ, ïîñòåïåííî ê íèì ïðèñîåäèíÿåòñÿ êðîâü è áîëåå îïàñíûå ñèìïòîìû. Ïðîèñõîäèò ýòî èç-çà ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ êàìïèëîáàêòåðèîçà, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ â âèäå ïîâðåæäåíèé ñòåíîê êèøå÷íèêà, ëîãè÷íî ïðîäîëæàÿ âîñïàëåíèå â êèøå÷íèêå. Ðàçðóøåíèå òîêñèíàìè ýïèòåëüíûõ êëåòîê ïðèâîäèò íå òîëüêî ê êðîâàâîìó ïîíîñó è ïîâðåæäåíèþ êèøîê, íî è ê ðàçâèòèþ ñèíäðîìà Ãèéåíà-Áàððå, êîãäà íàøà èìóííàÿ ñèñòåìà íà÷èíàåò àòàêîâàòü âñïîìîãàòåëüíûå êëåòêè íåðâíûõ òêàíåé, âûçûâàÿ ïàðåçû, âÿëîñòü ìûøö è ëåãêèå ïàðàëè÷è. Áàêòåðèè êàê áû ïîìîãàþò âàì ðàññëàáèòüñÿ äëÿ ëó÷øåãî ýôôåêòà äèàðåè.

Ýíòåðîòîêñèíû, ïðîèçâîäèìûå áàêòåðèÿìè, ðàçíÿòñÿ îò øòàììà ê øòàììó, à òå, â ñâîþ î÷åðåäü, îò õîìÿêà ê õîìÿêó. Íåêîòîðûå ïðîèçâîäÿò ýíòåðîòîêñèí, ñõîæèé ñ õîëåðíûì, è òîãäà âàñ æä¸ò ãåìîóðåìè÷åñêèé ñèíäðîì (ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü) èëè ìàññîâûé òðîìáîç ìåëêèõ ñîñóäîâ â âèäå êðàñèâîé êðàñíîé ïóðïóðû/ñûïè.

Âòîðàÿ — Ñàëüìîíåëëåç. Êóäà æå áåç íåãî? Îõ óæ ýòè êðîõîòíûå ïàëî÷êè-áàêòåðèè, çàñòàâëÿþùèå áîëüíûõ â èíôåêöèîííûõ ñòàöèîíàðàõ êîíêóðèðîâàòü çà òóàëåòíóþ áóìàãó, ïðîðûâàÿñü ñ áîåì ê êëîçåòàì. 2600 ñåðîòèïîâ ó âñåãî 2 âèäîâ: Salmonella enterica è Salmonella bongori. È îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ýôôåêòîâ è ñîñòîÿíèé, âûçûâàåìûõ ýòèìè áàêòåðèÿìè: îò áðþøíîãî òèôà äî ñàëüìîíåëëåçà, èç-çà êîòîðîãî ìíîãèå äî ñèõ ïîð âêðóòóþ âàðÿò ÿéöà ïðåæäå, ÷åì ñäåëàòü ÿè÷íèöó. Íàçâàííûå â ÷åñòü Äàíèýëÿ Ýëìåðà Ñýëìîíà (18501914), àìåðèêàíñêîãî âåòåðèíàðà, îíè äî ñèõ ïîð áóäîðàæàò óìû ó÷åíûõ è æèâîòû ïàöèåíòîâ. Ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ îíè òàêæå ÷åðåç ïèùó ïðè êîíòàêòå ñî ñòóëîì áîëüíûõ æèâîòíûõ, â òîì ÷èñëå ìåëêèõ ìëåêîïèòàþùèõ, â òîì ÷èñëå ìåëêèõ ãðûçóíîâ. Õîòÿ èíôåêöèè ñàëüìîíåëëû ó âñÿêîé ìåëî÷è âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî, íî, êàê è â ñëó÷àå ñ êàìïèëîáàêòåðèÿìè, èõ íàëè÷èå íå îáÿçàòåëüíî ïðåâðàùàåò çäîðîâîå æèâîòíîå â áîëüíîå.

Ó ëþäåé, ïðîãëîòèâøèõ äîñòàòî÷íóþ äîçó ñàëüìîíåëë, ïîñëå êîðîòêîãî èíêóáàöèîííîãî ïåðèîäà, íåîáõîäèìîãî, ÷òîáû áàêòåðèè äîøëè äî òîíêîé êèøêè è ðàçìíîæèëèñü äî êðèòè÷åñêîé ïîïóëÿöèè, áûñòðî ðàçâèâàåòñÿ ýíòåðèò. Âñåãî ÷åðåç 10, à ìàêñèìóì 72 ÷àñà íà÷èíàåòñÿ äèàðåÿ, ëèõîðàäêà è ðâîòà.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ áîëåçíü äëèòñÿ îò ÷åòûðåõ äî ñåìè äíåé è íå òðåáóåò îñîáåííî ñåðüåçíîãî ëå÷åíèÿ. Íî êàê è â ñëó÷àå ñ áðþøíûì òèôîì, íàïðèìåð, ïîñëåäñòâèÿ áûñòðîãî îáåçâîæèâàíèÿ ìîãóò áûòü êîâàðíûìè.  áîëüíèöå òàêèì íåñ÷àñòíûì êîìïåíñèðóþò äåãèäðàòàöèþ âíóòðåâåííî è êóïèðóþò ñèìïòîìû âðîäå âûñîêîé òåìïåðàðóòû.  ñàìûõ òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ ñàëüìîíåëëåçíàÿ èíôåêöèÿ ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ èç êèøå÷íèêà â êðîâîòîê, è ñ íèì ðàçïîëçòèñü ïî âñåìó îðãàíèçìó. Íî ýòî êðàéíå ðåäêèé âàðèàíò, è, åñëè ó âàñ îäíà èç ïîñëåäíèõ ñòàäèé ÑÏÈÄà, òî ñàëüìîíåëëåçíûé õîìÿê â ïðèíöèïå íå âàø âûáîð.

Êàê è áîëüøèíñòâî êèøå÷íûõ ïàòîãåíîâ ñàëüìîíåëëû ïîñåëÿþòñÿ â òîíêîì êèøå÷íèêå è êîëîíèçèðóþò ñòåíêè, âûäåëÿÿ òîêñèí. Îðãàíèçì äóìàåò ÷òî âû åãî òðàâèòå, è ïûòàåòñÿ ýòî áåçîáðàçèå ñìûòü. Ïðîöåññ ñìûâà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîòåðå âîäû ÷åðåç êèøå÷íèê, ñîïðîâîæäàÿñü íàðóøåíèåì òîíóñà ñîñóäîâ, ïîâðåæäåíèè íåðâíîé ñèñòåìû. Ïðè àäåêâàòíîì ëå÷åíèè ñàëüìîíåëë¸ç ïðîõîäèò ïðèìåðíî íà äåñÿòûé äåíü.

Òðåòèé ïðîòèâíèê — êîëèáàêòåðèè è êîëèáàêòåðèîç ñîîòâåòñòâåííî. Âîçìîæíî, âû ñåé÷àñ ïîïåðõíóëèñü ñâîèì êåôèð÷èêîì ñ àêêóðàòíîé íàäïèñüþ íà ýòèêåòêå «E.coli íà 100 ìã íå ìåíåå…». Íî íå ñïåøèòå ñëèâàòü âñ¸ â óíèòàç. Âñ¸ äåëî â òîì, ÷òî êîëèáàêòåðèé òîæå î÷åíü ìíîãî.

Áîëüøèíñòâî øòàììîâ êèøå÷íîé ïàëî÷êè Escherichia coli äåéñòâèòåëüíî áåçâðåäíû, íî åñòü è ïàòîãåííûå, è èìåííî îíè-òî è ìîãóò âûçûâàòü ãàñòðîýíòåðèò, èíôåêöèè ìî÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé, è ïðî÷èå íåïðèÿòíûå âåùè. Îáùèå ïðèçíàêè è ñèìïòîìû âêëþ÷àþò ñèëüíûå ñïàçìû â æèâîòå, äèàðåþ, ãåìîððàãè÷åñêèé êîëèò, ðâîòó è èíîãäà ëèõîðàäêó.  áîëåå ðåäêèõ ñëó÷àÿõ âèðóëåíòíûå øòàììû îòâåòñòâåííû âîîáùå çà âñå âèäû áàêòåðèàëüíûõ ïðîáëåì. Ê ñîæàëåíèþ, òàêèì îñëîæíåíèÿì áîëüøå âñåãî ïîäâåðæåíû ìàëåíüêèå äåòè.

Ïðè÷èíà òîãî, ÷òî íåêîòîðûå êîëè áåçâðåäíû èëè ïîëåçíû, à íåêîòîðûå óáèâàþò, äîñòàòî÷íî ïðîñòà. Íàïðèìåð, øòàìì O157: H7 â õîäå æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñïîñîáåí ïðîäóöèðîâàòü òîêñèí øèãà (íåìíîãî íè ìàëî ïðèðàâíåííûé ê áèîòåððîðèñòè÷åñêîìó àãåíòó, êàê è òîêñèíû Clostridium tetani — ñòîëáíÿêà). Øèãà âûçûâàåò âîñïàëèòåëüíûå ðåàêöèè â êëåòêàõ-ìèøåíÿõ êèøå÷íèêà, îñòàâëÿÿ ïîñëå ñåáÿ ïîèñòèíå âîåííûå ïîðàæåíèÿ, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê êðîâàâîé äèàðåå, âûçûâàåò ïðåæäåâðåìåííîå ðàçðóøåíèå ýðèòðîöèòîâ.

À ýíòåðîòîêñèãåííàÿ êèøå÷íàÿ ïàëî÷êà (ETEC) ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé ïðè÷èíîé äèàðåè ïóòåøåñòâåííèêîâ: åæåãîäíî â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ íàáëþäàåòñÿ äî 840 ìèëëèîíîâ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ, â òîì ÷èñëå äî 380 000 ñìåðòåé åæåãîäíî. Ñêàæåòå, íàäî ïðîñòî ìûòü ðóêè ïåðåä åäîé? Íàäî. Êîíå÷íî íàäî. À åù¸ õîìÿêîâ öåëîâàòü íå íàäî, îíè ñâîè ëàïû ìîãóò ïîìûòü òîëüêî îáîññàâøèñü íà ïðîáåæêå â êîëåñèêå.

Êñòàòè î õîìÿêàõ. Åñòü ìíîãî ðàçëè÷íûõ âèäîâ èíôåêöèé, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü äèàðåþ êàê ó õîìÿêîâ, òàê è ó âàñ. Îáû÷íî áîëüíîå æèâîòíîå â àêòèâíîé ôàçå çàáîëåâàíèÿ ëåãêî âû÷èñëèòü ïî, òàê íàçûâàåìûì, ìîêðûì õâîñòèêàì, èëè, êàê áû ñêàçàë SV, ïî îáäðèñòàííûì æîïêàì. Ìîêðûé õâîñò — ýòî îïèñàòåëüíûé âåòåðèíàðíûé òåðìèí, èñïîëüçóåìûé äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ: ìàòèðîâàíèå è âëàæíîñòü øåðñòè âîêðóã õâîñòà è ïðîìåæíîñòè (îáäðèñòðàííàÿ æîïêà). Êàê ïðàâèëî, ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â îðãàíèçìå ãðûçóíà ïðèñóòñòâóåò ïàòîãåí. È åñëè íåêîòîðûå øòàììû êîëèáàêòåðèé ìîãóò äîñòàòî÷íî ñêðîìíî ñåáÿ âåñòè, òî òå æå êàìïèëîáàêòåðèè, ïîïàäàÿ â îðãàíèçì æèâîòíûõ ñ êîðìîì èëè äðóãèì ïóò¸ì, âûçûâàþò â êèøå÷íèêå âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû. Ýòà áîëåçíü ãëàâíûì îáðàçîì ïîðàæàåò õîìÿêîâ â âîçðàñòå îò 10 äíåé äî ïðèìåðíî 5-8 íåäåëü, è áåç ëå÷åíèÿ äëÿ ïóøèñòèêîâ ñìåðòåëüíà. Òàêèå áîëåçíè áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïî ïîïóëÿöèè â õîäå ïðÿìîãî ïðèåìà ôåêàëèé, ãðóìèíãà èëè óïîòðåáëåíèÿ îáùåé ïèùè. Òàê ÷òî âàðèàíò — ó îäíîãî õîìÿêà èç êëåòêè æîïêà ìîêðàÿ, à âòîðîãî ñóõàÿ, ñëåäîâàòåëüíî, îí çäîðîâ — íå ðàáîòàåò. Ñêîðåå âñåãî, îí ïðîñòî ïîäñîõ. À áîëåþò îáà.

Õîìÿê, êîòîðûé ñòðàäàë îò èíôåêöèè êàìïèëîáàêòåðèîçà, ìîæåò èñïûòûâàòü ÷àñòè÷íûé ïàðàëè÷ òåëà. Òî, ÷òî ó ÷åëîâåêà âÿëîñòü ìûøö, ó õîìêè — îòêàç íîã èëè âîîáùå ïîëíûé ïàðàëè÷. Ïðîèñõîäèò ýòî ïî òîé æå ñèñòåìå, ÷òî è ñèíäðîì Ãèéîìà-Áàððå ó ÷åëîâåêà. Èìóííàÿ ñèñòåìà ïðîèçâîäèò àíòèòåëà ê êàìïèëîáàêòåðèÿì, íî ïîä àòàêó ïîïàäàþò âòîðîñòåïåííûå íåðâíûå êëåòêè. Êàê ïðàâèëî, ó ãðóçûíîâ ýòè ñîñòîÿíèÿ ðàçâèâàþòñÿ äîñòàòî÷íî áûñòðî, ÷òîáû îí óñïåë ðåèíêàðíèðîâàòü ñâîþ ïóøèñòóþ äóøó â æèâîòíîå ïîóäà÷ëèâåå ïðåæäå, ÷åì âû ñîîáðàçèòå îòíåñòè áåçäûõàííîå òåëüöå ê âåòåðåíàðó.

Õâàòèò ïîíîñà. Íî íå ñïåøèòå ïîòèðàòü ðóêè. Ðå÷ü ïîéäåò î êîæíûõ çàáîëåâàíèÿõ, ðàñïðîñòðàíÿåìûõ ãðûçóíàìè.

Äåðìàòîôèòèÿ îíî æå äåðìàòîìèêîç, äåðìàòîôèòîç èëè ïîïðîñòó ñòðèãóùèé ëèøàé. Âûçûâàþò åãî ãðèáêè Trichophyton, Microsporum è Epidermophyton. Êàê ïðàâèëî, íîñèòåëÿìè âîçáóäèòåëåé ýòîé áîëåçíè ÿâëÿþòñÿ äåòè ìëàäøåãî è ñðåäíåãî âîçðàñòà, è æèâîòíûå. Ïðè ýòîì áîëåçíü, âûçâàííàÿ çàðàæåíèåì îò æèâîòíûõ, ïðîõîäèò â áîëåå òÿæ¸ëîé ôîðìå. Çàðàæåíèå ïðîèñõîäèò ïðè íåïîñðåäñòâåííîì êîíòàêòå ñ áîëüíûì, ïðè ïîëüçîâàíèè îáùèìè âåùàìè èëè ïðåäìåòàìè, ñ êîòîðûìè êîíòàêòèðîâàëè áîëüíîé ðåáåíîê èëè æèâîòíîå. Çàáîëåâàíèå áûñòðûìè ïî÷åñûâàíèÿìè ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî âñåé ïîâåðõíîñòè êîæè, ïîä âîëîñÿíîé ïîêðîâ, èíîãäà äàæå íà íîãòè.

Ãëàâíûìè ñèìïòîìàìè ÿâëÿþòñÿ: ìíîæåñòâåííûå êðàñíîâàòûå êîëüöåîáðàçíûå ïÿòíà, çóäÿùèå è ÷åøóùèå ñ íåâûíîñèìîé ñèëîé, ïîðàæåíèÿ êîðíåé âîëîñ è îáëûñåíèå ïåðåäíåé îáëàñòè ÷åðåïà, ñîïðîâîæäàþùååñÿ îáèëüíîé ñíåæíîé ïåðõîòüþ.

áîëåå ñåðü¸çíûõ ñëó÷àÿõ âîçìîæíû ãíîéíûå, è äàæå èíôåêöèîííûå âûäåëåíèÿ â ïîðàæ¸ííûõ ìåñòàõ. Õîòÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, çàáîëåâàíèå è íå ñ÷èòàåòñÿ îñîáî çàðàçíûì, ñ äðóãîé ñòîðîíû, îíî âïîëíå óñïåøíî ïåðåäàåòñÿ îò îäíîãî ÷åëîâåêà äðóãîìó ÷åðåç ïðèêîñíîâåíèå è áëèçêèé êîíòàêò. Ïîìèìî ëþäåé àêòèâíî áîëåþò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå âñåõ âèäîâ, ïóøíûå è õèùíûå çâåðè. Ñïîðû ãðèáêà èëè åãî ìèöåëèé, ïîïàâ íà êîæó, ïðè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ íà÷èíàþò áûñòðî ðàñòè è ðàçìíîæàòüñÿ. È æðàòü âàø êîæíûé êåðàòèí.

Æèâîòíûå, ïåðåáîëåâøèå ãëóáîêîé è ðàçðîñøåéñÿ ôîðìîé òðèõîôèòîçà â ïåðâûé ãîä æèçíè, ïîâòîðíî íå çàáîëåâàþò èëè, ÷òî åù¸ õóæå, ó íèõ íàáëþäàåòñÿ ë¸ãêîå òå÷åíèå áîëåçíè ñî ñìàçàííûìè ñèìïòîìàìè. Àêòèâíóþ ôîðìó, ñëàâà áîãó âû óçíàåòå ñðàçó, è íå íàäî âåñòèñü íà «ýòî îò êîðìà/íåðâîâ/ñòàðîñòè», «ïîðîäà òàêàÿ, êàê ñôèíêñ, òîëüêî õîìÿê», «äåêîðàòèâíûé, ïîòîìó è òàê äîðîãî».

Ñëåäóþùèé êàíäèäàò, ëåïòîñïèðîç îñòðàÿ èíôåêöèîííàÿ áîëåçíü, âîçáóäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ áàêòåðèè ðîäà ëåïòîñïèðà (Leptospira). Âî ìíîãîì ýòî ïðîôåññèîíàëüíîå çàáîëåâàíèå âåòåðèíàðîâ è ôåðìåðñêèõ ðàáîòíèêîâ, äàæå åñëè ïîñëåäíèå î íåì íå çíàþò. Âñå äåëî â òîì, ÷òî áàêòåðèè âûäåëÿþòñÿ èç îðãàíèçìà áîëüíûõ æèâîòíûõ ñ ìî÷åé. Îíè ñîõðàíÿþò æèçíåñïîñîáíîñòü â òå÷åíèå íåäåëü è ìåñÿöåâ â âîäå è ïî÷âå.  îðãàíèçì ïðîíèêàþò ÷åðåç ðàíêè, ïîâðåæäåíèÿ êîæè è ëþáûå ñëèçèñòûå. Îáñëóæèâàòü êëåòêè è ÷èñòèòü ýêñêðåìåíòû æèâîòíûõ, ïðèíèìàòü ñ íèìè âàííó, èìåÿ ïîâðåæäåíèÿ íà ðóêàõ èëè êîíòàêò ñî ñëèçèñòûìè — äåëî äóðíîå. Äàæå åñëè êóïàíèå Øèíøèëëû â èíñòàãðàìì îáåùàåò ñîáðàòü êó÷ó ëàéêîâ.

Íàéäÿ íåáîëüøóþ ññàäèíó èëè ïîïàâ âàì â ðîò/ãëàç/åù¸ êàêîå îòâåðñòèå, ëåïòîñïèðû óñòðåìëÿþòñÿ â êðîâü, ñ íåé ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïî âíóòðåííèì îðãàíàì, îñåäàÿ â ïå÷åíè, ñåëåçåíêå, íàäïî÷å÷íèêàõ è ïî÷êàõ. Íà ìåñòå ïðîíèêíîâåíèÿ èíôåêöèè âû íå óâèäèòå íè âîñïàëåíèÿ, íè ïÿòåí, íå ïî÷óâñòâóåòå çóäà èëè ðàçäðàæåíèÿ. Ïåðâûå îùóùåíèÿ ïðèäóò, êîãäà çàêîí÷èòñÿ èíêóáàöèîííûé ïåðèîä (îò 5 äíåé äî 2-õ íåäåëü) è ïðî çàïëûâ ñ õîìÿêàìè îñòàíóòñÿ òîëüêî âîñïîìèíàíèÿ. Êîãäà ëåïòîñïèðû ðàçìíîæàòñÿ äîñòàòî÷íî äëÿ ïîâòîðíîé êîëîíèçàöèè âàøåé òóøêè, íà÷íåòñÿ ôàçà ãåíåðàëèçîâàííîé èíôåêöèè — áàêòåðèè ðàñïðîñòðàíÿòñÿ ñ êðîâîòîêîì ïî âñåìó òåëó, ïîâòîðíî âàñ çàñåëÿÿ, âïëîòü äî îáîëî÷åê ìîçãà.

Äëÿ âàñ âñå íà÷èíàåòñÿ ñ âîçíèêíîâåíèÿ ãîëîâíîé áîëè, áîëò â ìûøöàõ, îçíîáà, ëèõîðàäêè, êàøëÿ, ôàðèíãèòà. Ìîæåò ðàçâèòüñÿ ñèíäðîì Âåéëà — ôîðìà áîëåçíè ñ æåëòóõîé, ïîòåðåé ñîçíàíèÿ, ìèîêàðäèòîì, òàõèêàðäèåé è ïðîäîëæèòåëüíîé ëèõîðàäêîé. Ñìåðòíîñòü ïðè æåëòóøíîé ôîðìå ñîñòàâëÿåò 510%.

Åñëè ó æèâîòíîãî íå ñêðûòîå íîñèòåëüñòâî, òî êàê ïðàâèëî çàáîëåâàíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ èíêóáàöèîííûì ïåðèîäîì îò 2 äî 20 äíåé ñ âåñüìà ðàçíîîáðàçíûì ïðîÿâëåíèåì ñèìòîïîìîâ. Íî â êàæäîì ñëó÷àå çàáîëåâàíèå ïðîòåêàåò îñòðî èëè ñâåðõîñòðî. Ïðîùå ãîâîðÿ, åñëè õîìÿê æèâ, îí èëè ñêðûòûé íîñèòåëü èëè çäîðîâ. Ïðè ýòîì, ãðûçóíû ÿâëÿþòñÿ ïîæèçíåííûìè íîñèòåëÿìè ëåïòîñïèð.

Íî åñëè íà ëåïòîñïèðîç ïîñìîòðåòü õîòÿ áû ÷óòü-÷óòü ïðèñòàëüíåé ìåòîäè÷êè äëÿ ôåðìåðîâ è óãëóáèòüñÿ â ýïèäåìèîëîãèþ è ìèêðîáèîëîãèþ, òî íàøèì ãëàçàì ïðåäñòàíåò óäèâèòåëüíûé ìèð ðàçíîîáðàçèÿ è âîçìîæíîñòåé. Âîò ñìîòðèòå ñàìè. Åñòü ïîðÿäîê Ñïèðîõåò. Ýòî òàêîå îïðåäåëåíèå ôîðìû — ñïèðàëüêè. Îíî îáúåäèíÿåò â ñåáÿ ðàçíûå ñåìåéñòâà. Ê ïðèìåðó, ëåïòîñïèð, îò ãð. leptos, ìàëåíüêèå ñïèðàëüêè. Íî âåäü ýòî îäíî ñåìåéñòâî, è òîëüêî â íåì îäíîì ïàòîãåííûõ âèäîâ îêîëî 20, è åù¸ 200 øòàììîâ, èëè ñåðîâàðîâ, èëè ïîäâèäîâ åñëè óãîäíî. Çà ðóáåæîì èõ ÷àñòî ãðóïïèðóþò è îáçûâàþò «Ëèõîðàäêà êðûñèíûõ óêóñîâ». Íî, â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîé ñïèðàëüêè è ìåñòà ãäå å¸ îáíàðóæèëè è èçó÷èëè, ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü è îòäåëüíûå áîëåçíè. Êðîìå òîãî, òóäà íåñïðàâåäëèâî îòíîñÿò è äðóãèå ïàòîãåíû, ïî ïðèíöèïó — îò ãðûçóíà è ëèõîðàäêà.

Íàïðèìåð áîëåçíü Ñîäîêó.  îñíîâíîì ðàñïðîñòðàíÿþò êðûñû, ìûøè, ðåæå ñîáàêè è êîøêè. Ïàòîãåí íå òîëüêî Spirocheaeta sodoku, íî è Spirillum minus, Treponema japonicum. Ñèìïòîìû ñõîæè, òàêæå êàê è ïîðàæàåìûå îðãàíû. Ðàçíèöà òîëüêî â òîì, ÷òî çàðàçèòüñÿ ìîæíî ïðè óêóñå è â ìåñòå óêóñà ìîæåò íà÷àòüñÿ íåêðîç è âîñïàëåíèå. Íó è èíêóáàöèîííûé ïåðèîä ñ òîãî ìîìåíòà, êàê âàñ óêóñèëà ïîëåâêà èëè õîìÿê ãàðàæíîãî ïðîèçâîäñòâà, ìîæåò ðàñòÿíóòüñÿ îò 2 äíåé äî 2 ìåñÿöåâ, ìåäëåííî ïåðåðàñòàÿ â òÿæåëóþ ëèõîðàäêó.

Èëè ñòðåïòîáàêòåðèîç, îí æå ëèõîðàäêà Õàâåðõèëë, ïàòîãåí — Streptobacillus moniliformis. Ïîñëå èíêóáàöèîííîãî ïåðèîäà â 210 äíåé ñ ìîìåíòà óêóñà äèêîé êðûñîé íà÷èíàåòñÿ áóêåò ãðèïïî-ïîäîáíûõ ñèìïòîìîâ, ðàçáàâëåííûõ óçîðàìè ñûïè ñ âêðàïëåíèÿìè ïóðïóðíûõ ïÿòåí. Çàáîëåâàíèå ìîæåò áûòü ñìåðòåëüíûì, åñëè åãî íå ëå÷èòü â 20% ñëó÷àåâ èç-çà çëîêà÷åñòâåííîãî ýíäîêàðäèòà, ìåíèíãîýíöåôàëèòà èëè ñåïòè÷åñêîãî øîêà.

Ïàñòåðåëë¸ç îñòðàÿ çîîíîçíàÿ èíôåêöèîííàÿ áîëåçíü, âûçûâàåìàÿ Pasteurella multocida, äëÿ êîòîðîé õàðàêòåðíû ëèõîðàäêà, èíòîêñèêàöèÿ, âîñïàëåíèÿ êîæè, ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè, àðòðèòû è îñòåîìèåëèòû. Åñëè çàáîëåâàíèå ïðèíèìàåò çàòÿæíîé õàðàêòåð, äåéñòâèå òîêñèíîâ íà òêàíè îáóñëîâëèâàåò ðàçâèòèå íåêðîòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ðàçëè÷íûõ îðãàíàõ è, â ïåðâóþ î÷åðåäü â ë¸ãêèõ. Ïóòè âûäåëåíèÿ âîçáóäèòåëåé èç çàðàæåííîãî îðãàíèçìà ðàçëè÷íû: ñ êàëîì, ìî÷îé, îñîáåííî ñ èñòå÷åíèÿìè èç íîñà ïðè êàøëå, ôûðêàíüå, ñ êðîâüþ ïðè êðîâîòå÷åíèÿõ. È ýòî âñ¸ ãðûçóíû, ãðûçóíû è åù¸ ðàç ãðûçóíû…

È íàêîíåö äåñåðò — Ëèìôîöèòàðíûé õîðèîìåíèíãèò. Åãî âîçáóäèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ëèìôîöèòàðíûé õîðèîìåíèíãèò ìàììàðåíàâèðóñ (èëè êðàòåíüêî LCMV), ïðåäñòàâèòåëü ñåìåéñòâà Arenaviridae. Èëè, åñëè ïðîñòî, «âèðóñíàÿ èíôåêöèÿ îáîëî÷åê ãîëîâíîãî è ñïèííîãî ìîçãà è ñïèííîìîçãîâîé æèäêîñòè ìëåêîïèòàþùèõ ñ àíîìàëüíî âûñîêèì óðîâíåì ëèìôîöèòîâ âî âðåìÿ èíôåêöèè». Èëè åñëè åù¸ ïðîùå — èíôåêöèÿ 🙂

Âèðóñ ðàñïðîñòðàíåí ó ãðûçóíîâ, íî Mus Musculus, îáû÷íàÿ äîìîâàÿ ìûøü, ýòî ãëàâíûé ïðèðîäíûé ðåçåðâóàð. ×àñòî ýòè æèâîòíûå ÿâëÿþòñÿ ïîæèçíåííûìè íîñèòåëÿìè âèðóñà. Àðåíàâèðóñ âûâîäèòñÿ ñ ìî÷îé, êàëîì, ñïåðìîé è âûäåëåíèÿìè èç íîñà. Íå çíàþ, êàê ó÷åíûå ýòî âûÿñíÿþò, íî ôàêò. Íåâàæíî ïóêíóë õîìêà èëè ÷èõíóë, åñëè îí áîëåí — îí èñòî÷íèê èíôåêöèè. Èíôèöèðîâàíèå ó ëþäåé îáû÷íî ñâÿçàíî ñ êîíòàêòîì ñ çàãðÿçíåííîé ïûëüþ èëè ïèùåé.

Ïîñëå åäèíè÷íîãî çàðàæåíèÿ ìûøêà ñòàíîâèòñÿ õðîíè÷åñêè áîëüíîé è ïîñòîÿííî ñîõðàíÿåò â ñåáå âèðóñ. Ïðè ýòîì îíà ãàðàíòèðîâàííî ïåðåäàñò åãî ïðèïëîäó, äðóçüÿì è çíàêîìûì. Îäíà áîëüíàÿ ìûøü — íå òîëüêî ãîðå â ñåìüå, íî è ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà â ìåñòíîñòè. Âèðóñ æèçíåñïîñîáåí è ïðè âûñûõàíèè. Èíôåêöèÿ ìîæåò ïðîòåêàòü â øèðîêîì ñïåêòðå ñèìïòîìîâ. Íî â öåëîì ýòî äâå ôàçû — ãðèïïîïîäîáíàÿ ñ ëèõîðàäêîé, áîëÿìè â ìûøöàõ, è òä è òï. È ôàçà ñèìïòîìîâ ìåíèíãèòà èëè ýíöåôàëèòà.

Ëèìôîöèòàðíûé õîðèîìåíèíãèò íå ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî øèðîêî ðàçðåêëàìèðîâàííûì.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðîòåêàåò ëåãêî è ðåäêî äèàãíîñòèðóåòñÿ. Íî, íàïðèìåð, ñåðîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â ÑØÀ è Åâðîïå ïîêàçàëè íàëè÷èå ó 15% íàñåëåíèÿ àíòèòåë ê âèðóñó. À â 20 è 21 âåêå îí ñòàë ó÷àñòíèêîì íåñêîëüêèõ ñêàíäàëîâ ñâÿçàííûõ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì âèðóñà ñðåäè ñîòðóäíèêîâ ëàáîðàòîðèé ñ òåñòîâûìè ìûøàìè (à çà çäîðîâüåì òàêèõ ìûøåé ñëåäÿò âåñüìà òùàòåëüíî!).

Îãðîìíîå ÷èñëî çàáîëåâàíèé, ñëàáîâûðàæåííûå ñèìïòîìû è äëèòåëüíûé èíêóáàöèîííûé ïåðèîä, âêóïå ñ íåçíàíèåì òîãî, ÷òî ìîêðàÿ æîïêà ó õîìÿêà — ê áåäå, îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ â çîîñåãìåíòå ðûíêà, îãðîìíàÿ ïîïóëÿðíîñòü êîíòàêòíûõ çîîïàðêîâ, êóäà ëîìÿòüñÿ äåòè — âñ¸ âìåñòå ñîçäàåò îòëè÷íóþ ïî÷âó äëÿ ïðîèçâîäñòâà äåñÿòêîâ ïàòîãåíîâ.

Êàê ãîâîðèòñÿ, ìîéòå ðóêè, ïåðåä è çàä, è çàîäíî õîìÿêà.

Âàø, SV.

Источник