Опросник качество жизни больного с аритмией

| Ключевые слова качество жизни, нарушения ритма сердца, ишемическая болезнь сердца, холтеровское мониторирование, ишемия миокарда, инфаркт миокарда, адаптация к периодической барокамерной гипоксии | Key words quality of life, cardiac arrhythmias, coronary artery disease, Holter monitoring, myocardial ischemia, myocardial infarction, adaptation to repetitive altitude chamber hypoxia |

Нарушения ритма часто встречаются в повседневной практике врача. По-видимому, каждый человек в течение жизни переносит спорадические или повторяющиеся нарушения ритма сердца. У большей части эти нарушения остаются без последствий, у других приобретают клиническое значение. Число больных с сердечными аритмиями в последние годы, несомненно, растет [14]. Существует согласие по поводу того, что повсеместно происходящее нарастание частоты нарушений ритма сердца зависит от нескольких факторов, основным из которых является высокая заболеваемость ишемической болезнью сердца (ИБС), особенно инфарктом миокарда.

В последнее время отмечается повышенный интерес к оценке качества жизни у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы [3, 7, 12]. Неоднократно показано, что ни один из существующих инструментальных показателей, включая толерантность к физической нагрузке, сократительную функцию миокарда и даже выраженность стеноза коронарных артерий не могут сами по себе служить исчерпывающей информацией о пациенте [7, 18]. Вместе с тем, известно, что качество жизни больных является важным интегральным и независимым показателем в оценке степени тяжести и эффективности лечения больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в целом, и больных коронарной болезнью сердца, в частности [18].

В последние годы в зарубежной литературе появились работы пытающиеся оценить показатели качества жизни при некоторых сердечных аритмиях и сопоставить их с эффективностью лечения и продолжительностью жизни. Однако эти работы касались в основном жизненно-опасных аритмий (желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков), а также нарушений проводимости (полная атриовентрикулярная блокада) и синдрома слабости синусового узла [15, 17].

В названных работах для количественного измерения качества жизни при аритмиях применяли общие методики оценки качества жизни. Специальных анкет для этого составлено не было. Однако некоторые авторы в своих работах выявили наибольшую чувствительность в изучении качества жизни при жизненно-опасных аритмиях, Индекса качества жизни по сравнению с Профилем воздействия болезни и Индексом симптомов [17]. В связи с этим нами была разработана методика оценки качества жизни у больных с аритмиями, валидность которой была доказана в исследованиях [8].

Очевидна необходимость более детального изучения показателей качества жизни у больных страдающих сердечными аритмиями, а также включение аспектов качества жизни в клинические исследования по оценке эффективности лечения этих больных. В последнее время, наряду с определёнными успехами в дифференцированной медикаментозной, электрофизиологической и хирургической терапии аритмий, явно возрос интерес к методам их немедикаментозного лечения. Это связано с одной стороны с нежелательными побочными, в т. ч. и аритмогенными эффектами антиаритмических препаратов, с другой — экономическими и психологическими проблемами хирургического лечения.

В настоящее время большое внимание уделяется возможности использования адаптации организма к периодическому гипоксическому воздействию для предупреждения ишемических и реперфузионных повреждений сердца. Ещё в 1987 году было показано, что адаптация к гипоксии является не только фактором профилактики, но и фактором терапии и реабилитации экспериментальных повреждений сердца и, в частности, постинфарктного кардиосклероза [11].

Введение в строй в 1988 г. в Оренбурге первой отечественной медицинской вакуумной установки «Урал-1», предназначенной для лечения одновременно 27 пациентов, существенно расширило возможности исследователей и позволило, в частности, использовать адаптацию к барокамерной гипоксии с целью профилактики, лечения и реабилитации ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы [10].

Нами получены первые обнадеживающие результаты при лечении коронарной болезни сердца методом адаптации к периодической барокамерной гипоксии (АПБГ), причём эти результаты касались и аритмической активности, которая достоверно уменьшалась у пациентов после курса баротерапии [1, 13].

Цель исследования: оценить качество жизни больных, перенесших инфаркт миокарда осложненный различными аритмиями и определить влияние на данный показатель АПБГ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 56 мужчин, средний возраст которых составил 50,4±5,2 лет, с различными нарушениями сердечного ритма, проявляющимися в виде пароксизмальной фибрилляции предсердий, суправентрикулярной тахикардии, желудочковой и наджелудочковой экстрасистолии, возникшими на фоне перенесённого инфаркта миокарда (3-4 месяца с момента развития). Антиаритмических препаратов больные не принимали. Обязательными условиями включения больных в протокол исследования были: 1) наличие аритмии как главного, ведущего синдрома заболевания; 2) отсутствие противопоказаний для баротерапии; 3) добровольное согласие больного на участие в исследовании.

Всем больным проводился курс АПБГ, состоящий из 22 трехчасовых сеансов на «высоте» 3500 м (460 мм. рт. ст.), проводимых ежедневно в барокамере пониженного давления «Урал-1». Первые сеансы проводились с постепенным увеличением высоты, начиная с 1000 м и далее, прибавляя ежедневно по 500 м до достижения максимальной «высоты» (3500 м). Скорость «подъема» и «спуска» составляла 2-3 м/с.

Комплекс обследования включал клинический осмотр, электрокардиографию в 12 общепринятых отведениях, суточное мониторирование (СМ) ЭКГ на мониторе «Кардиотехника-4000» (ЗАО «Инкарт, Санкт-Петербург). Большинство ученых считают необходимым использование для изучения качества жизни не менее трёх тщательно разработанных методик, валидность, чувствительность и надежность которых точно установлены, в сочетании со специальными опросниками для оценки более узких аспектов качества жизни, определяемых характером изучаемой патологии [19]. В связи с этим, мы в своём исследовании применяли медико-социологическую анкету, разработанную в Институте клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова [5], анкету «Качество жизни больного с аритмией», разработанную на кафедре госпитальной терапии Оренбургской государственной медицинской академии и психологический тест СМОЛ [4]. Оценка клинического статуса и качества жизни проводились у больных до и сразу после завершения курса АПБГ.

Анкета «Качество жизни больного с аритмией» предполагает получение ответов на следующие вопросы: «Мешала ли Вам аритмия жить так, как Вам бы хотелось в течение последнего месяца из-за 1) неприятных ощущений в области сердца а) сердцебиения, б) перебоев в работе сердца, в) ощущения остановки сердца, г) каких-либо других ощущений; 2) приступов одышки; 3) приступов головокружения или внезапной потери сознания; 4) общей слабости, быстрой утомляемости; 5) болей за грудиной и в области сердца; 6) невольной фиксации Вашего внимания на работе сердца, ожидания приступов а) сердцебиения, б) перебоев в работе сердца, в) потери сознания, г) из-за страха остановки сердца; 7) снижения настроения, чувства подавленности; 8) появления беспокойства, тревоги за свое здоровье, жизнь, судьбу; 9) необходимости постоянно лечиться, принимать лекарства, периодически лежать в больнице; 10) дополнительных материальных расходов, связанных с лечением, приобретением лекарств, платой за другие медицинские услуги; 11) появления побочных эффектов от принимаемых Вами лекарств (тошнота, сыпь, кожный зуд и др.); 12) затруднений в профессиональной сфере а) необходимости ограничения нагрузок, б) снижения заработной платы, в) понижения в должности; 13) затруднений в реализации привычного отдыха, работы по дому, в занятиях спортом, хобби; 14) затруднений в сексуальной сфере; 15) затруднения в поездках из дома куда-либо (в командировку, в гости), ограничения при пользовании общественным транспортом; 16) необходимости ограничивать себя в еде, которую Вы любите; 17) необходимости отказа от употребления алкоголя, кофе, крепкого чая, от курения; 18) необходимости ограничивать свои физические усилия, умственную работу; 19) необходимости избегать ситуаций, ведущих к эмоциональному перенапряжению; 20) ухудшения (нарушения) сна; 21) изменения в отношениях с близкими, друзьями». Ответы оценивали в баллах: 0 — нет, 1 — незначительно, 2 — значительно, 3 — сильно, 4 — очень сильно.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью прикладных пакетов статистических программ Statistica. При статистической обработке данных применяли t-критерий Стьюдента. Полученные результаты представлены в виде M±m. Различия считались достоверными при p

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе результатов, полученных с помощью медико-социологической анкеты, выявлены следующие данные: средний суммарный показатель качества жизни больных с аритмиями составил -8,3±1,2 балла. Более 60% больных с аритмиями среди причин снижения качества жизни отметили: необходимость ограничивать физические усилия — 98,7% больных; уменьшение активности в повседневной жизни — 94,9% больных; необходимость лечиться — 90,4% больных; ограничение в проведении досуга — 86,6% больных;

Результаты, полученные с помощью анкеты «Качество жизни больного с аритмией», показали, что качество жизни нарушалось у всех больных и варьировало в пределах от 11 до 72 баллов. Среднее значение показателя качества жизни составило 31,2±3,4 балла. Отсутствовала корреляция с видом аритмии (r=-0,1; p=0,08), количеством экстрасистол (r=-0,17; p=0,2), частотой возникновения пароксизмов (r=0,25; p=0,05) и возрастом больных (r=-0,1; p=0,07).

Данная анкета также позволяет выявить основные причины снижения качества жизни больных с аритмиями. На первое место среди причин выходят: неприятные ощущения в области сердца (сердцебиения, перебои, ощущения остановки сердца), на которые указало 98,7% больных; общая слабость, быстрая утомляемость — 96,8% больных; болевые ощущения за грудиной, в области сердца — 92,9% больных; необходимость избегать ситуаций, ведущих к эмоциональному напряжению — 92,4% больных; невольная фиксация внимания на работе сердца — 91,1% больных.

Суммарные показатели качества жизни двух применяемых в исследовании методик обратно пропорционально коррелировали со значениями шкал невротической триады теста СМОЛ, то есть качество жизни было тем лучше, чем ниже значения по этим шкалам. Однако следует заметить, что значения данного теста не выходили за пределы допустимой нормы (40-70 баллов), что говорит о том, что психика у больных с аритмиями не страдает. Поэтому этот тест не пригоден для изучения качества жизни больных с нарушениями ритма как самостоятельный. Его можно применять лишь как дополнительный метод, вместе с другими анкетами.

Показатели качества жизни обследуемых больных достоверно улучшались сразу после проведения курса АПБГ: при оцененке с помощью опросника «Качество жизни больных с аритмиями» с 31,2±3,4 до 17,8±3,6 (p

Наряду с положительной динамикой качества жизни у больных после АПБГ отмечалась положительная динамика экстрасистолической активности по данным СМ ЭКГ. Так, абсолютное число наджелудочковых экстрасистол (НЭ) уменьшилось более чем наполовину, а количество желудочковых экстрасистол (ЖЭ) статистически значимо сократилось на 71%. Число ЖЭ высоких градаций уменьшилось в среднем в 3 раза (табл. 1). Кроме того, из таблицы видно, что под влиянием АПБГ у больных почти наполовину сократилось количество эпизодов ишемии. Установлено, что гипоксическая тренировка способствовала не только сокращению числа, но и уменьшению длительности этих эпизодов на 45%.

Известно, что нарушения ритма сердца у больных с ИБС чаще всего индуцируются ишемическими эпизодами [2, 6], поэтому становится очевидным сокращение числа аритмий у лиц, адаптированных к гипоксии. Наряду с этим, в ряде исследований выявлено снижение повышенной активности симпатоадреналовой системы у животных под воздействием адаптации к гипоксии [9]. Вместе с тем, у данной категории больных адаптация к периодической гипоксии по данным ритмокардиографии также способствует снижению влияния симпатического отдела вегетативной нервной системы и увеличению роли парасимпатических воздействий в регуляции сердечного ритма [16]. Таким образом, становится понятным второй ведущий механизм сокращения числа аритмий у обследуемых больных под влиянием АПБГ, который заключается в значительном ограничении адренергических воздействий на миокард. Следовательно, полученное улучшение качества жизни у больных реализуется, в том числе и через вполне объяснимые антиаритмические эффекты барокамерной гипоксии.

Прежде чем оценить представленные результаты о влиянии АПБГ на качество жизни больных с аритмиями, необходимо вспомнить, что понятие «медицинские аспекты качества жизни» включает в себя влияние самого заболевания (его симптомов и признаков), влияние наступающего в результате заболевания ограничения функциональной способности, а также воздействие лечения на повседневную жизнедеятельность больного [20].

С этих позиций положительный эффект АПБГ на качество жизни пациентов объясняется влиянием на все три указанных компонента, определяющих уровень качества жизни. Во-первых, как было показано выше, адаптация к гипоксии существенно ограничивает симптомы заболевания и их последствия. Следовательно, АПБГ положительным образом влияет на один из компонентов качества жизни — «симптомы и их последствия». Во-вторых, рост физической работоспособности, наряду с положительными сдвигами в клинической картине заболевания, определяет значительное влияние и на второй компонент качества жизни — «функциональную способность», которая включает в себя способность осуществлять повседневную деятельность, социальную, интеллектуальную и эмоциональную функции. И в-третьих, под влиянием АПБГ у больных улучшается восприятие общего состояния здоровья и повышается удовлетворенность жизнью, что, в итоге, определяет влияние гипоксической тренировки и на третий компонент качества жизни — «восприятие».

ВЫВОДЫ

- Нарушения сердечного ритма ухудшают качество жизни больных, перенесших инфаркт миокарда, преимущественно за счёт выраженности симптомов аритмии и от того, как больной воспринимает эти симптомы, т.е. от особенностей субъективной реакции больного на болезнь.

- Качество жизни больных с различными аритмиями не зависит от вида аритмии, количества экстрасистол, числа пароксизмов, возраста больных.

- Курсовое применение АПБГ достоверно улучшает качество жизни больных с аритмиями за счет уменьшения симптомов заболевания и их последствий, а также посредством повышения функциональной способности и улучшения восприятия.

ЛИТЕРАТУРА

- Алёшин И.А., Тиньков А.Н., Коц Я.И., Твердохлиб В.П. Опыт лечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями методом адаптации к периодической барокамерной гипоксии // Тер. архив. — 1997. — N 1. — С.54-57.

- Аритмии сердца. Т.3: Пер. с англ. / Под ред. В.Д.Мандела. — М.: Медицина, 1996, 464с.

- Аронов Д.М., Зайцев В.П. Методика оценки качества жизни больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями // Кардиология.-2002.-№5.- С.92-95.

- Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец Р.В. Методика многопрофильного исследования личности. — М., 1976.

- Гладков А.Г., Зайцев В.П., Аронов Д.М., Шарфнадель М.Г. Оценка качества жизни больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями // Кардиология.-1982.-№2.-С.100-103.

- Кушаковский М. С. Аритмии сердца. С-Пб: Фолиант — 1998.- 638 с.

- Либис Р.А. Качество жизни больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями: Автореф. Дис. … д.м. наук. — Оренбург, 1998. — 41 с.

- Либис Р.А. Прокофьев А.Б. Коц Я.И. Оценка качества жизни больных с аритмиями// Кардиология.-1998.-№3.- С.49-51.

- Меерсон Ф.З. Адаптационная медицина: механизмы и защитные эффекты адаптации // М., Hypoxia Medical. — 1993. — 332 с.

- Меерсон Ф.З., Твердохлиб В.П., Боев В.М., Фролов Б.А. Адаптация к периодической гипоксии в терапии и профилактике / Под ред. О.Г. Газенко. М.: Наука. 1989. — 70 с.

- Меерсон Ф.З., Устинова Е.Е. Реабилитационный эффект адаптации к гипоксии при экспериментальном постинфарктном кардиосклерозе // Кардиология.-1987.-N3.-С.85-89.

- Померанцев В.П,, Хадзегова А.Б., Айвазян Т.А. и др. Качество жизни у больных инфарктом миокарда // Кардиология.-1996.-Т.36,№3.-С.70-75.

- Тиньков А.Н., Денисова Н.С. Антиаритмический эффект адаптации к периодической барокамерной гипоксии при лечении больных ишемической болезнью сердца // Материалы докладов 5 Всеармейской научно-практической конференции с международным участием «Баротерапия в комплексном лечении реабилитации раненых больных и пораженных».- С-Пб.- 2003.- С.95-96.

- Туев А.В., Наумов А.С., Василец Л.М. Нарушения ритма сердца. — Екатеринбург-Пермь, 1995.

- Чирейкин Л.В., Варшавский С.Ю., Бурова Н.Н., Булыгина Н.Е. Оценка качества жизни у больных с нарушениями функции синусового узла // Вестник аритмологии.-1998.-№10.-С.39-43.

- Andersson G.L., Bullard R.W. Effect of high altitude on lactic dehidrogenase isozymes and anoxic tolerance of the rat myocardium // Proc. Soc. Exp. Biol. and Med.-1971.-Vol.138, N2.-P.441-443.

- Arteaga W.J., Windle J.R. The quality of life of patients with life-threatening arrhythmias // Arch. Intern. Med. — 1995. — Vol. 155, №19. — P. 2086-2091.

- Scheidt S. Ischemic heart desease: a patient-specific therapeutic approach with emphasis on quality of life considerations // Amer. Heart J. — 1987. — V.114. — P.251-257.

- Spitzer W.O. State of sciense 1986: Quality of life and functional status as target variables for research // Ibit. — 1987. — Vol. 40, №6. — P. 465-471.

- Wenger N.K. Quality of life can it and shoud it be assessed in patients with heart failure? // Cardiology. — 1989. — V.76. — P. 391-398.

Наверх

Источник

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

Краснослободская О.В.

Обследовано 118 больных с фибрилляцией предсердий (ФП) в возрасте от 45 до 88 лет (70 женщин – 59,3 %). 55 больных – с пароксизмальной формой ФП, 34 – с персистирующей ФП и 29 больных с постоянной формой. Контрольную группу составили 66 пациентов без ФП. Использован опросник «Качество жизни больных с аритмиями». Установлено существенное ухудшение суммарного показателя качества жизни (КЖ) больных с ФП по сравнению с контрольной группой, соответственно 59,02 ± 1,11 и 51,80 ± 1,18 баллов (p

фибрилляция предсердий

качество жизни

ФП входит в число наиболее частых нарушений ритма сердца. Её распространённость составляет 0,4-1 % среди населения, а у людей старше 80 лет достигает 10 % [3,4]. ФП является причиной частых госпитализаций [5], при этом число обращений за медицинской помощью по поводу данной аритмии за 10-летний период в США увеличилось на 88 % [6].

ФП относится к тяжелым, опасным для жизни аритмиям, является фактором развития и прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН) [1], смерти и инсульта ввиду частого развития тромбоэмболий, достигающих 5 % в год [3].

Однако до настоящего времени проблема качества жизни у больных ФП изучена недостаточно.

Цель работы. Установить основные факторы, влияющие на качество жизни больных с фибрилляцией предсердий.

Материал и методы исследования

Обследовано 118 амбулаторных пациентов с ФП в возрасте от 45 до 88 лет, включая 70 (59,3 %) женщин. Среди обследованных было 55 больных (46,6 %) с пароксизмальной формой ФП, 34 (28,8 %) —

с персистирующей ФП и 29 больной (24,6 %) с постоянной формой. Контрольную группу составили 66 амбулаторных пациентов без ФП аналогичного пола и возраста. Наряду с клинико-инструментальным обследованием использован опросник «Качество жизни больных с аритмиями» [2]. Различия между группами оценивали с помощью непараметрического теста Манна-Уитни и теста χ2 по двухстороннему критерию и считали их статистически достоверными при уровне значимости p < 0,05. Статистическая обработка исследования проведена с помощью пакета прикладных программ SPSS 11.

Результаты исследования и их обсуждение

Установлено существенное ухудшение суммарного показателя КЖ больных с ФП по сравнению с контрольной группой (таблица), соответственно 59,02 ± 1,11 и 51,80 ± 1,18 баллов (p < 0,001). Наиболее выраженные изменения касались неприятных ощущений в области сердца (сердцебиения, перебои в работе сердца), которые имели достоверно большую выраженность (p < 0,001) в группе пациентов с ФП и достигали у них соответственно 2,36 ± 0,05 и 2,32 ± 0,06 балла, то есть в среднем превышали уровень 2 баллов, свидетельствующий о значительной выраженности этих симптомов.

Ощущение остановки сердца достоверно чаще возникало при развитии ФП (p < 0,001). Оно сильно беспокоило 4-х пациентов (6,1 %), то в группе ФП очень сильная выраженность симптома была у 8 больных (6,8 %), а сильная — у 18 (15,3 %).

Показатели анкеты «Качество жизни больных с аритмиями»

Показатель | Контрольная группа (n = 66) | Больные с ФП (n = 118) | p |

Cердцебиение | 1,70 ± 0,07 | 2,36 ± 0,05 | < 0,001 |

Перебои в работе сердца | 1,64 ± 0,08 | 2,32 ± 0,06 | < 0,001 |

Ощущения остановки сердца | 0,91 ± 0,12 | 1,61 ± 0,11 | < 0,001 |

Приступы головокружения или внезапной потери сознания | 1,94 ± 0,11 | 1,40 ± 0,09 | < 0,001 |

Ожидание приступов сердцебиения | 1,59 ± 0,09 | 2,01 ± 0,06 | < 0,001 |

Ожидание перебоев в работе сердца | 1,44 ± 0,10 | 1,99 ± 0,07 | < 0,001 |

Боязнь потери сознания | 1,02 ± 0,12 | 1,47 ± 0,10 | 0,008 |

Страх остановки сердца | 1,05 ± 0,13 | 1,72 ± 0,12 | 0,001 |

Снижение настроения, чувство подавленности | 2,41 ± 0,08 | 2,72 ± 0,08 | 0,015 |

Дополнительные материальные расходы, связанные с лечением | 3,05 ± 0,08 | 3,46 ± 0,06 | < 0,001 |

Побочные эффекты от приема лекарств | 1,67 ± 0,08 | 2,10 ± 0,08 | < 0,001 |

Необходимость ограничивать нагрузки | 1,30 ± 0,07 | 1,83 ± 0,07 | < 0,001 |

Необходимость избегать эмоционального перенапряжения | 1,55 ± 0,09 | 2,03 ± 0,07 | < 0,001 |

Нарушения сна | 2,11 ± 0,08 | 2,65 ± 0,08 | < 0,001 |

Суммарный показатель | 51,80 ± 1,18 | 59,02 ± 1,11 | < 0,001 |

Ожидание приступов сердцебиения и перебоев в работе сердца значительно беспокоили больных с ФП и незначительно пациентов контрольной группы (p < 0,001). Боязнь потери сознания была более выраженной в группе ФП (1,47 ± 0,10), чем в группе контроля (1,02 ± 0,12; p = 0,008).

Страх остановки сердца очень сильно беспокоил 10 больных с ФП (8,5 %), сильно — 27 человек (22,9 %). Его выраженность в контрольной группе была существенно ниже (p < 0,001): очень сильно лишь у одного пациента (1,5 %), сильно — 5 человек (7,6 %). Это несколько не согласуется с ответами на вопрос о беспокойстве и тревоге за своё здоровье, которые были достаточно выраженными и не отличались в основной и контрольной группах.

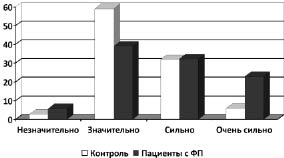

На рис. 1 представлены результаты ответов на вопрос о чувстве подавленности.

Рис. 1. Выраженность симптомов угнетения настроения у пациентов с фибрилляцией предсердий

Обращает внимание, что очень сильная подавленность и чувство угнетения возникали у 4 (6,1 %) пациентов из контрольной группы и достоверно чаще у больных с ФП — 27 (22,9 %). Такая выраженность симптома требует консультирования пациента у психиатра для исключения клинически значимой депрессии. Общий балл по данному вопросу составил в контрольной группе 2,41 ± 0,08 балла, а в группе с ФП — 2,72 ± 0,08 (p = 0,015).

Развитие ФП приводило к снижению КЖ пациентов в связи с повышением расходов, связанных с лечением, что сильно и очень сильно беспокоило пациентов — 3,46 ± 0,06 балла. В контрольной группе аналогичный показатель был несколько меньше — 3,05 ± 0,08 балла (p < 0,001).

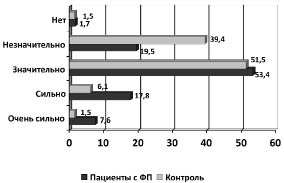

Применение антиаритмических препаратов (ААП) увеличило спектр и выраженность побочных эффектов от приема лекарств (рис. 2).

Рис. 2. Выраженность побочных эффектов у пациентов с фибрилляцией предсердий ( %)

У пациентов группы контроля преобладали незначительная и значительная выраженность побочных эффектов лекарств (1,67 ± 0,08). Наличие ФП требовало приема большего количества лекарственных средств, что вызывало развитие значимых побочных эффектов у 17,8 % больных, и даже очень сильных — у 7,6 %. Средний балл выраженности побочного действия ААП в группе пациентов с ФП составил 2,10 ± 0,08 (p < 0,001).

Больные с ФП более значимо были вынуждены ограничивать физические нагрузки (1,83 ± 0,07 балла) по сравнению с группой контроля (1,30 ± 0,07 балла; p < 0,001). Также это вызывало у них необходимость больше избегать ситуаций, ведущих к эмоциональному напряжению (p < 0,001). Ухудшение выявлено и в покое, например, более значимое нарушение ночного сна (p < 0,001).

Особенности КЖ больных с различными формами ФП представлены в табл. 2. Результаты исследования показали, что при пароксизме ФП суммарный показатель КЖ лучше (55,04 ± 1,50 балла), чем в случае развития персистирующей (62,00 ± 1,71 балла; p = 0,003) и постоянной формы ФП (63,07 ± 2,58 балла; p = 0,013). При персистирующей форме ФП пациенты чаще отмечали перебои в работе сердца (2,47 ± 0,11; p = 0,025) по сравнению с пароксизмальной формой (2,15 ± 0,08). Аналогичные результаты получены при постоянной ФП (2,48 ± 0,12; p = 0,028).

То же касается ощущения остановки сердца, которое было менее выраженным при пароксизмальной форме (1,27 ± 0,17), но больше беспокоило пациентов с персистирующей формой (1,97 ± 0,18; p = 0,006) и постоянной ФП (1,83 ± 0,22; p = 0,045). При пароксизмальной ФП пациентов реже беспокоили ожидание перебоев в работе сердца и боязнь потери сознания. Страх остановки сердца был наиболее существенным при персистирующей ФП (2,21 ± 0,20 баллов).

У больных с постоянной формой ФП чаще возникали приступы одышки, их более беспокоили общая слабость и утомляемость.

Проанализированы различия КЖ у пациентов с постоянной формой ФП. Они оказались незначительными. Несмотря на то, что суммарный показатель КЖ у пациентов с брадисистолической формой ФП составил 65,00 ± 2,86 балла и был выше, чем при нормосистолической (59,00 ± 2,87 балла) и тахисистолической (58,77 ± 1,25 балла) формах постоянной ФП, различия между группами были статистически недостоверными. Следует отметить, что это различие определялось, прежде всего, боязнью потери сознания и при редком пульсе составило 3,00 ± 0,41 балла, нормальном —

1,30 ± 0,26 балла (p = 0,018), при тахисистолии — 1,45 ± 0,11 балла (p = 0,011). Также при брадисистолической форме ФП достоверно чаще, чем при нормосистолии возникал страх остановки сердца (3,00 ± 0,41 и 1,35 ± 0,25 балла. Соответственно; p = 0,018).

Важным фактом оказалась тенденция ухудшения КЖ у пациентов с ФП с летальным исходом, по сравнению с благоприятным, у которых суммарный показатель КЖ, соответственно составил 65,78 ± 5,77 и 55,95 ± 0,85 баллов. Различия были статистически недостоверными вследствие малого числа в группе умерших больных в течение 2-х лет (7 человек).

Выводы

1. КЖ является дополнительным интегральным показателем, отражающим состояние пациента.

2. ФП вызывает ухудшение показателей КЖ в виде усиления выраженности симптомов заболевания, ограничения физической активности, нарушений в психоэмоциональной сфере.

3. При пароксизмальной форме ФП суммарный показатель КЖ лучше, чем в случае развития персистирующей и постоянной форм ФП.

4. ФП оказывает неблагоприятное влияние на различные аспекты КЖ пациентов. Это определяет необходимость оценки показателей КЖ в ходе лечения аритмии, что позволит проводить необходимые мероприятия по коррекции выявленных нарушений.

Таблица 2

Показатели анкеты «Качество жизни больных с аритмиями» пациентов с различными формами фибрилляции предсердий

Показатель | Пароксизмальная ФП (n = 55) | Персистирующая ФП (n = 34) | Постоянная ФП (n = 29) |

Cердцебиение | 2,22 ± 0,08 | 2,50 ± 0,10 | 2,48 ± 0,09 |

Перебои в работе сердца | 2,15 ± 0,08 | 2,47 ± 0,11* | 2,48 ± 0,12* |

Ощущения остановки сердца | 1,27 ± 0,17 | 1,97 ± 0,18** | 1,83 ± 0,22* |

Другие неприятные ощущения | 0,75 ± 0,15 | 1,21 ± 0,21 | 0,83 ± 0,22 |

Приступы одышки | 2,00 ± 0,10 | 2,24 ± 0,09 | 2,52 ± 0,16* |

Приступы головокружения, внезапной потери сознания | 1,16 ± 0,12 | 1,59 ± 0,16 | 1,62 ± 0,21 |

Общая слабость, быстрая утомляемость | 2,25 ± 0,11 | 2,41 ± 0,14 | 2,72 ± 0,14* |

Болевые ощущения за грудиной и в области сердца | 2,69 ± 0,10 | 2,91 ± 0,09 | 2,83 ± 0,16 |

Ожидание приступов сердцебиения | 1,89 ± 0,09 | 2,06 ± 0,09 | 2,17 ± 0,15 |

Ожидание перебоев в работе сердца | 1,82 ± 0,10 | 2,12 ± 0,13* | 2,17 ± 0,15* |

Боязнь потери сознания | 1,16 ± 0,15 | 1,71 ± 0,15* | 1,79 ± 0,24* |

Страх остановки сердца | 1,36 ± 0,17 | 2,21 ± 0,20*** | 1,83 ± 0,23 |

Снижение настроения, чувство подавленности | 2,49 ± 0,11 | 2,82 ± 0,16 | 3,03 ± 0,16** |

Беспокойство, тревога за свое здоровье, жизнь | 3,15 ± 0,09 | 3,26 ± 0,13 | 3,34 ± 0,13 |

Необходимость лечиться | 3,44 ± 0,09 | 3,56 ± 0,10 | 3,52 ± 0,12 |

Дополнительные материальные расходы из-за лечения | 3,38 ± 0,08 | 3,44 ± 0,11 | 3,62 ± 0,12 |

Побочные эффекты от приема лекарств | 2,02 ± 0,11 | 1,97 ± 0,14 | 2,41 ± 0,17* |

Необходимость ограничивать нагрузки | 1,82 ± 0,10 | 1,76 ± 0,12 | 1,93 ± 0,13 |

Понижение заработной платы | 1,29 ± 0,13 | 1,44 ± 0,14 | 1,52 ± 0,14 |

Понижение в должности | 1,22 ± 0,13 | 1,47 ± 0,14 | 1,34 ± 0,15 |

Затруднения в работе по дому, в занятиях спортом, хобби | 1,72 ± 0,08 | 1,76 ± 0,11 | 1,93 ± 0,14 |

Затруднения в сексуальной сфере | 0,85 ± 0,11 | 0,94 ± 0,15 | 0,83 ± 0,13 |

Затруднения в поездках из дома | 1,87 ± 0,09 | 2,00 ± 0,08 | 2,21 ± 0,09* |

Необходимость ограничивать себя в любимой еде | 2,07 ± 0,10 | 2,12 ± 0,12 | 2,31 ± 0,13 |

Отказ от употребления алкоголя, кофе, курения | 1,93 ± 0,11 | 2,15 ± 0,18 | 1,79 ± 0,17 |

Ограничение физических усилий, умственной работы | 1,42 ± 0,10 | 1,53 ± 0,14 | 1,52 ± 0,12 |

Необходимость избегать эмоционального перенапряжения | 1,93 ± 0,09 | 2,24 ± 0,13 | 1,97 ± 0,14 |

Нарушения сна | 2,47 ± 0,10 | 2,74 ± 0,16 | 2,90 ± 0,15* |

Изменения в отношениях с близкими, друзьями | 1,27 ± 0,08 | 1,41 ± 0,12 | 1,62 ± 0,20 |

Суммарный показатель | 55,04 ± 1,50 | 62,00 ± 1,71*** | 63,07 ± 2,58* |

Примечание. Достоверность различий с первой группой: * — P < 0,05, ** — P < 0,01,

*** — P < 0,005.

Список литературы

- Гуревич М.А. Нарушения сердечного ритма и их коррекция при хронической сердечной недостаточности // Рос. кардиолог. журн. — 2005. — №3. — С. 5-10.

- Коц Я.И., Либис Р.А. Качество жизни у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями // Кардиология. — 1993. — Т.33, №5. — С. 66-71.

- Сулимов В.А., Недоступ А.В., Благова О.В. Фибрилляция предсердий // Кардиология: национальное руководство; под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — С. 746-763.

- Эллис К., Дресинг Т. Тахиаритмии // Кардиология: пер. с англ.; под ред. Б. Гриффина, Э. Тополя; — М.: Практика, 2008. — С. 429-474.

- Kirch W. Health-related quality of life of patients with atrial fibrillation managed by cardiologists: MOVE study / W. Kirch, D. Pittrow, R.F. Bosch et al. // Dtsch. Med. Wochenschr. — 2010. — Vol. 135, Suppl. 2. — P. S26-32.

- McDonald A.J. Increasing US emergency department visit rates and subsequent hospital admissions for atrial fibrillation from 1993 to 2004 / A.J. McDonald, A.J. Pelletier, P.T. Ellinor et al. // Ann. Emerg. Med. — 2008. — Vol. 51, №.1. — P. 58-65.

Рецензент ‒

Давыдкин И.Л., д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии с курсом трансфузиологии ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России,

г. Самара.

Библиографическая ссылка

Краснослободская О.В. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 7. – С. 90-93;

URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=26732 (дата обращения: 03.07.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник