Операция при аппендиците по автору

Показания, этапы и техника операции при аппендиците

а) Показания для аппендэктомии:

— Плановые/абсолютные показания: клинически несомненная болезненность в правом нижнем отделе живота, воспроизводимая в сомнительных случаях при осмотре через короткие промежутки времени (то есть, каждые несколько часов).

— Противопоказания: нет.

— Альтернативные вмешательства: лапароскопическая операция.

б) Предоперационная подготовка. Предоперационные исследования: ультразвуковое исследование, лабораторные исследования и гинекологическое обследование носят дополнительный характер и служат, главным образом, для исключения других заболеваний.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

— Лапаротомия — единственно верная операция, чтобы доказать или исключить острый аппендицит при наличии соответствующих симптомов

— Несостоятельность культи червеобразного отростка (менее 2% случаев) с формированием свища или перитонитом

— Наличие болезни Крона или дивертикула Меккеля

— Формирование абсцесса (внутрибрюшной, менее 5% случаев)

— Кишечная непроходимость от спаечного тяжа (менее 4% случаев)

— Повреждение подвздошно-пахового нерва

— Раневая инфекция (до 30% в случае флегмонозного гнойного воспаления)

— Летальность от 0,2% (неосложненный аппендицит) до 10% случаев (перфорация, перитонит)

г) Обезболивание. Общее обезболивание (интубация) (в развитых странах), местная анестезия (в странах третьего мира).

д) Положение пациента. Лежа на спине.

е) Оперативный доступ при аппендиците. Классический разрез по Мак-Бернею, трансректальный или околосрединный доступ, иногда также нижнесрединная лапаротомия.

ж) Этапы операции:

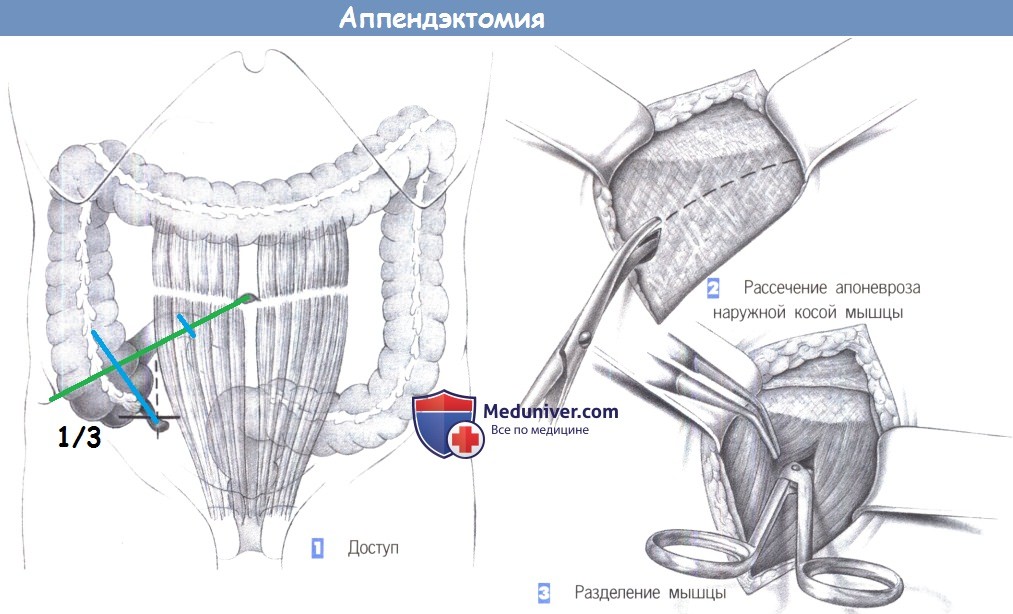

— Доступ

— Рассечение апоневроза наружной косой мышцы

— Разделение мышцы

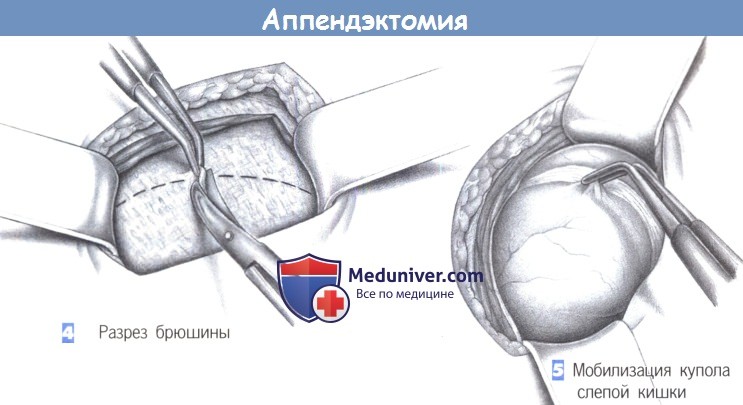

— Разрез брюшины

— Мобилизация купола слепой кишки

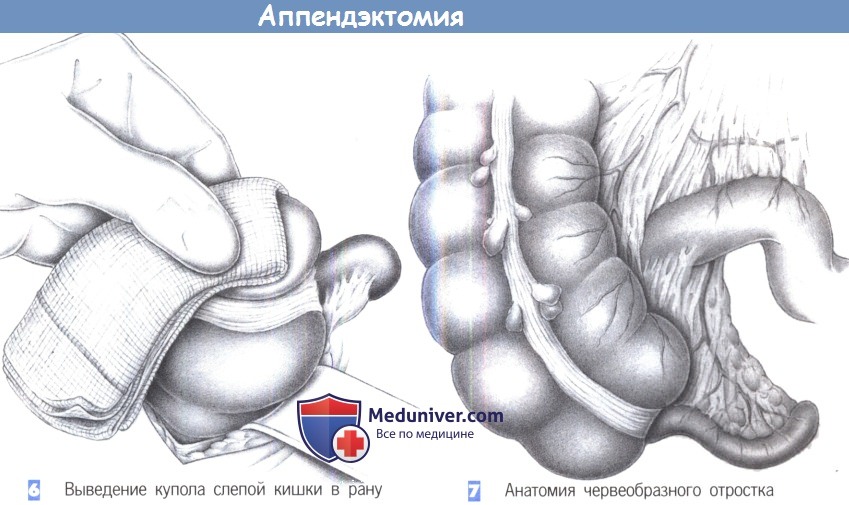

— Выведение купола слепой кишки в рану

— Анатомия червеобразного отростка

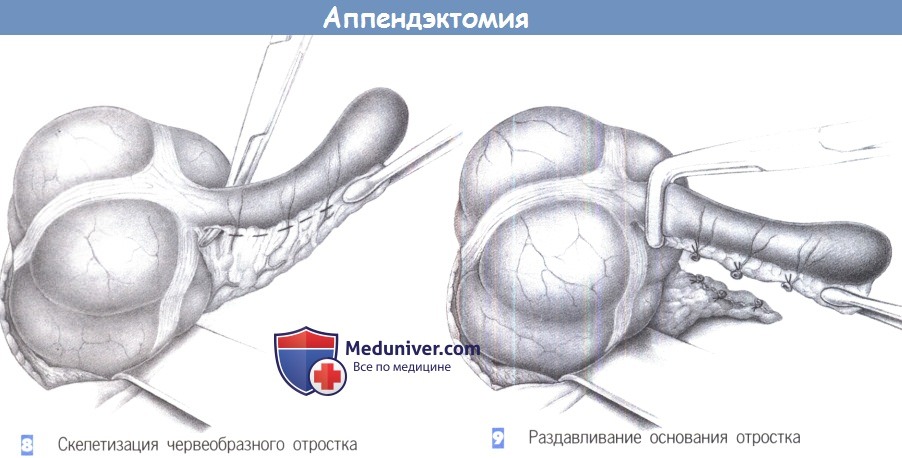

— Скелетизация червеобразного отростка

— Раздавливание основания отростка

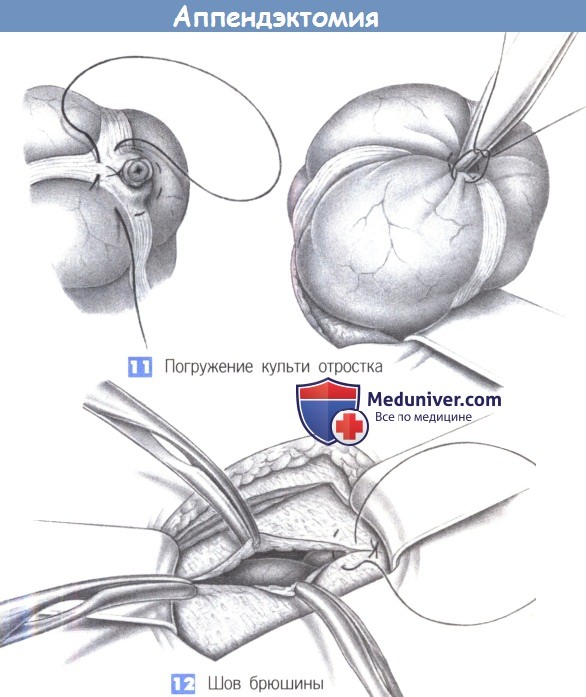

— Перевязка и удаление — Погружение культи отростка

— Шов брюшины

— Шов мышцы

— Шов апоневроза наружной косой мышцы

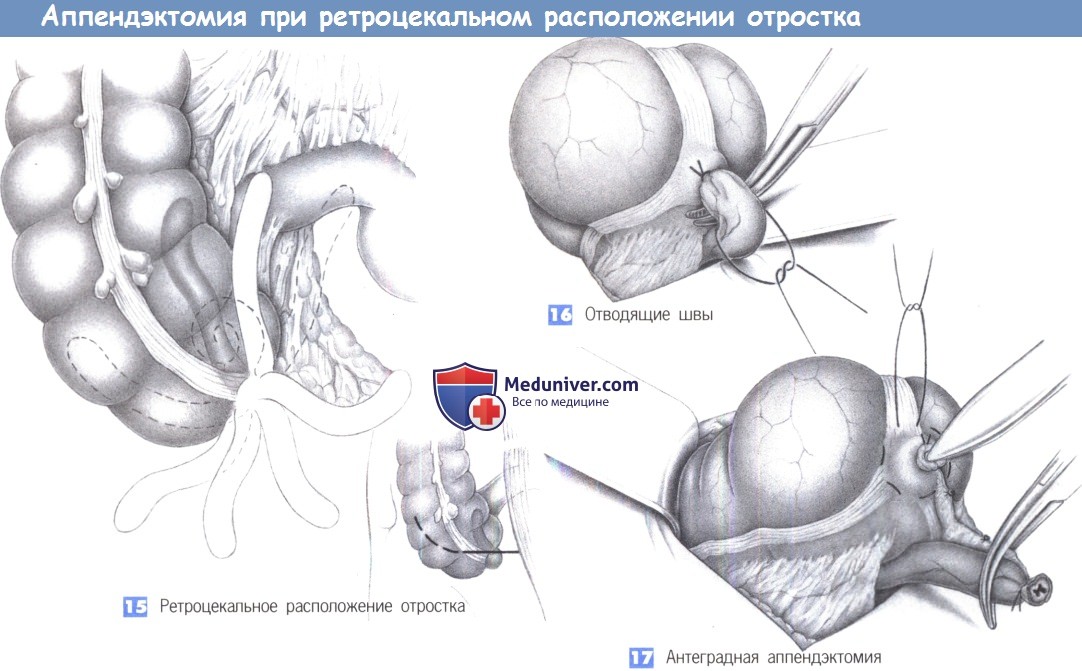

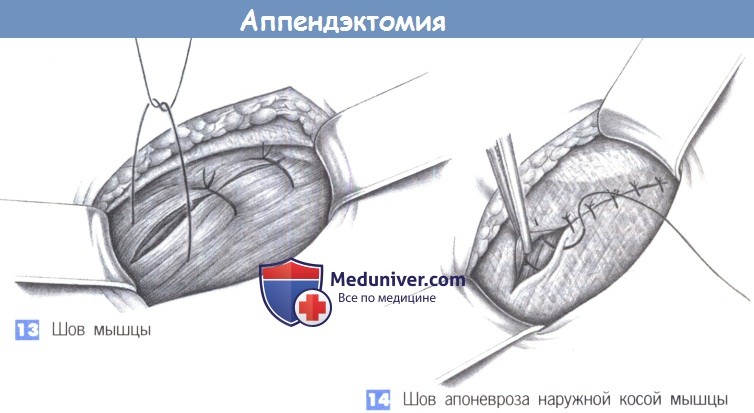

— Ретроцекальное расположение отростка

— Отводящие швы

— Антеградная аппендэктомия

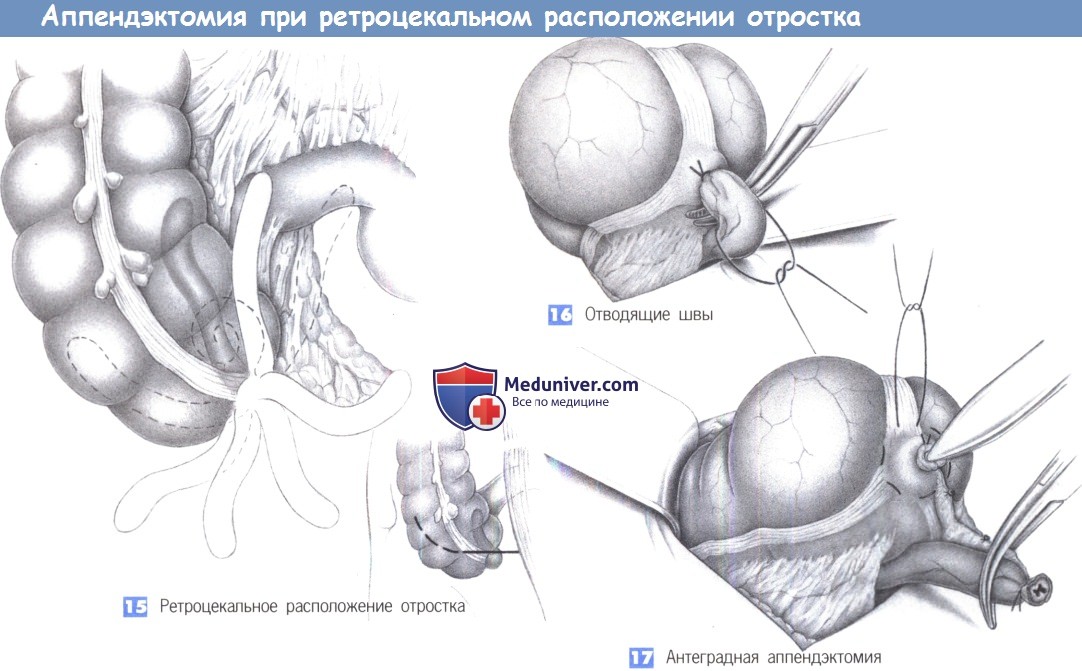

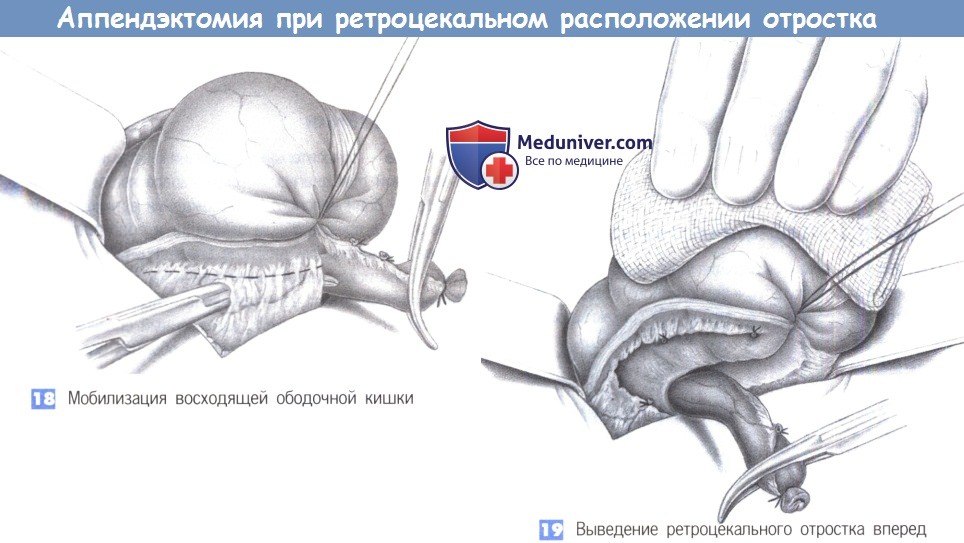

— Мобилизация восходящей ободочной кишки

— Выведение ретроцекального отростка вперед

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

— Диагноз — клинический; отрицательные данные ультразвукового исследования и нормальные лабораторные показатели не исключают острого аппендицита!

— У очень молодых, очень старых пациентов и людей с выраженным ожирением симптомы часто стерты, даже при обширном воспалении.

— Всегда выполняйте разрез ниже линии, соединяющей две передневерхние ости подвздошных костей.

— Немного наклонный разрез обеспечивает лучшую экспозицию в случаях атипичного расположения отростка путем продления разреза криволинейным образом латерально и краниально, с соответствующим разделением внутренней косой мышцы; также возможно медиальное продление разреза с включением влагалища прямой мышцы.

— Ход подвздошно-пахового нерва — по внутренней косой мышце.

— Положение червеобразного отростка чрезвычайно изменчиво; симптомы часто стерты, особенно при ретроцекальном расположении.

— Тении — ориентиры для поиска червеобразного отростка.

— В сомнительных случаях, особенно у женщин, желательно начинать с лапароскопии и только затем выполнять лапароскопическую аппендэктомию.

— Невоспаленный отросток потребует дальнейшей ревизии брюшной полости: брыжеечные лимфатические узлы, терминальный отдел подвздошной кишки, дивертикул Меккеля, яичники и маточные трубы.

— При гангренозном аппендиците кисетный шов должен быть наложен на интактную стену толстой кишки.

— В случаях, когда червеобразный отросток распался в полости абсцесса и не определяется, а также при значительном воспалении стенки толстой кишки достаточно интенсивного дренирования области абсцесса.

— Если стенка толстой кишки очень отечна, будет достаточно простой перевязки культи отростка без ее инвертирования кисетным швом.

— После аппендэктомии при флегмонозном или гангренозном червеобразном отростке, исследование тонкой кишки не предпринимается из-за риска распространения бактерий по брюшной полости.

и) Меры при специфических осложнениях. Абсцесс: повторная операция и адекватный дренаж, возможно пальцевое определение положения абсцесса в кармане Дугласа с последующим трансректальным дренированием.

к) Послеоперационный уход после удаления аппендикса:

— Медицинский уход: удалите назогастральный зонд на 1-й день; антибиотикотерапия, начатая интраоперационно при перфоративном аппендиците, должна быть продолжена. Удалите дренаж на 2-4 день.

— Возобновление питания: разрешите небольшие глотки жидкости вечером 1-го дня, твердая пища — со 2-3-го дня.

— Функция кишечника: возможны клизмы небольшого объема или пероральный прием легкого слабительного средства.

— Активизация: сразу же.

— Период нетрудоспособности: 1-2 недели.

л) Этапы и техника операции при аппендиците:

1. Доступ

2. Рассечение апоневроза наружной косой мышцы

3. Разделение мышцы

4. Разрез брюшины

5. Мобилизация купола слепой кишки

6. Выведение купола слепой кишки в рану

7. Анатомия червеобразного отростка

8. Скелетизация червеобразного отростка

9. Раздавливание основания отростка

10. Перевязка и удаление

11. Погружение культи отростка

12. Шов брюшины

13. Шов мышцы

14. Шов апоневроза наружной косой мышцы

15. Ретроцекальное расположение отростка

16. Отводящие швы

17. Антеградная аппендэктомия

18. Мобилизация восходящей ободочной кишки

19. Выведение ретроцекального отростка вперед

1. Доступ. Выполняется горизонтальный разрез кожи по направлению кожных линий, немного выше линии оволосения над лоном. Линия разреза должна проходить ниже линии, соединяющей передневерхнюю подвздошную ость и пупок. Альтернативный околосрединный разрез дает плохой косметический результат.

2. Рассечение апоневроза наружной косой мышцы. После рассечения кожи, подкожного слоя и подкожной фасции Скарпа, выделяется апоневроз наружной косой мышцы. Он рассекается в направлении от латерокраниального до медиокаудального, по ходу волокон. (На иллюстрации операционное поле показано так, как его видит хирург: слева — верх, справа — низ).

3. Разделение мышцы. Определяются и тупо разделяются ножницами и зажимом внутренняя косая и поперечная мышцы. Обратите должное внимание на промежуточный слой между мышцами, который особенно выражен с латеральной стороны. Мышцы разводятся двумя крючками Ру.

4. Разрез брюшины. После разведения мышц крючками обнажаются поперечная фасция и брюшина. Они рассекаются между зажимами; разрез наклонен к вертикальной оси.

5. Мобилизация купола слепой кишки. После вскрытия брюшины обнаруживается купол слепой кишки, и слепая кишка мобилизуется. Осторожная тракция пинцетом (предупреждение: опасайтесь раздавливания стенки кишки) позволяет обнаружить основание червеобразного отростка.

6. Выведение купола слепой кишки в рану. После точной идентификации слепая кишка захватывается через влажную салфетку и выводится вперед в рану. Кишка постепенно поднимается вперед путем попеременной тракции в краниальном и каудальном направлении.

7. Анатомия червеобразного отростка. Червеобразный отросток находится на продолжении taenia libera (передней тении). Брыжеечка червеобразного отростка идет позади подвздошной кишки, поверх краевой аркады подвздошно-ободочной артерии. Поэтому скелетизация брыже-ечки червеобразного отростка проводится по задней поверхности подвздошной кишки.

8. Скелетизация червеобразного отростка. После того, как купол слепой кишки полностью выведен в рану, брыжеечка червеобразного отростка захватывается зажимом Пеана. Последовательная скелетизация аппендикса начинается с помощью зажимов Оверхольта близко к стенке кишки. Прилегающая артерия должна быть точно идентифицирована и лигирована.

9. Раздавливание основания отростка. После полной скелетизации отростка его основание раздавливается зажимом. Это раздавливание необходимо для разрушения слизистой оболочки и профилактики последующего формирования мукоцеле. Однако на основании опыта, полученного при лапароскопической аппендэктомии, этот маневр едва ли имеет какое-либо рациональное оправдание. Хотя лигатура, накладываемая на раздавленное место, имеет меньший шанс прорезаться сквозь отросток, отечный вследствие воспаления.

10. Перевязка и удаление. Отросток перевязывается в месте раздавливания и пересекается на тупфере скальпелем на 0,5 см дистальнее места раздавливания. Скальпель, тупфер и отросток теперь загрязнены содержимым кишки и по правилам асептики должны быть отданы операционной сестре для отдельной утилизации.

11. Погружение культи отростка. Культя отростка вворачивается в слепую кишку кисетным швом с помощью пинцета. До этого культя обрабатывается дезинфицирующим раствором.

12. Шов брюшины. Края брюшины обозначаются четырьмя зажимами Микулича, и брюшина сводится непрерывным рассасывающимся швом (2-0 PGA).

13. Швов мышцы. Закрытие поперечной и внутренней косой мышцы достигается глубокими отдельными швами (2-0 PGA).

14. Шов апоневроза наружной косой мышцы. Апоневроз наружной косой мышцы может быть восстановлен непрерывным швом (2-0 PGA) или, при выраженном воспалении, отдельными швами.

15. Ретроцекальное расположение отростка. Из многочисленных вариаций расположения отростка более всего распространено его ретроцекальное положение, что иногда затрудняет операцию. Для получения лучшего обзора возможно расширение нижней поперечной лапаротомии в медиальном или латеральном направлении до полной правой поперечной нижней лапаротомии.

16. Отводящие швы. Если отросток настолько припаян к забрюшинному пространству, что невозможно вывести его вперед, отведение слепой кишки латерально иногда позволяет расположить ложе отростка таким образом, чтобы его можно было удалить под визуальным контролем. Однако зачастую это невозможно и отросток приходится удалять антеградным способом. С этой целью на аппендикс рекомендуется последовательно наложить несколько швов-держалок («отводящие швы») для его поэтапной мобилизации с шагом в 1-2 см.

17. Антеградная аппендэктомия. После рассечения отростка его культя перевязывается и вворачивается кисетным швом. Следующая стадия — пошаговая мобилизация и отсечение отростка вместе с его брыжейкой. Нужно быть внимательным, чтобы извлечь отросток целиком.

18. Мобилизация восходящей ободочной кишки. При длинном отростке и его выраженной ретроцекальной фиксации иногда приходится освобождать восходящую ободочную кишку от ее прикреплений и смещать ее медиально. Боковые сращения обычно не содержат сосудов, однако при необходимости должны быть наложены зажимы.

19. Выведение ретроцекального отростка вперед. После полной мобилизации купола слепой кишки становится возможна мобилизация отростка под контролем зрения. Этот маневр необходимо выполнять с осторожностью, так как отросток может быть расположен в непосредственной близости от правого мочеточника и двенадцатиперстной кишки.

Учебное видео по технике аппендэктомии (удалению червеобразного отростка)

— Также рекомендуем «Показания, этапы и техника лапароскопической аппендэктомии»

Оглавление темы «Этапы и техника операций на кишечнике»:

- Показания, этапы и техника операции при аппендиците

- Показания, этапы и техника лапароскопической аппендэктомии

- Показания, этапы и техника петлевой трансверзостомии (двуствольной колостомии)

- Показания, этапы и техника операции Гартмана с наложением сигмостомы

- Показания, этапы и техника закрытия стомы

- Показания, этапы и техника удаления полипа толстой кишки (аденомы)

- Показания, этапы, техника наложения анастамоза между подвздошной и поперечно-ободочной кишкой

- Показания, этапы и техника гемиколэктомии справа

- Показания, этапы и техника илеоцекальной резекции

- Показания, этапы и техника резекции сигмы

Источник

Единственный метод лечения больных с острым аппендицитом – это раннее экстренное хирургическое вмешательство. Чем раньше вырезают воспаленный аппендикс, тем меньше риск развития осложнений, угрожающих жизни пациента. Называется операция по удалению аппендицита аппендэктомией.

Острые заболевания органов брюшной полости проявляются абдоминальной болью, рефлекторной рвотой, нарушением отхождения кишечного содержимого, напряжением брюшных мышц. На начальной стадии болезни определить причину клиники бывает достаточно сложно, поскольку большинство патологий не имеют специфических симптомов.

Дифференциальная диагностика проводится между острым аппендицитом и острыми заболеваниями желудка (гастритом, перфорацией язвы, пищевой токсикоинфекцией), желчного пузыря и поджелудочной железы, кишечника, женской репродуктивной системы, урологическими патологиями. Симптоматика острого аппендицита схожа с клиникой острого диафрагмального плеврита, заболеваниями сердца.

Почему вырезают аппендицит сразу, а не проводят медикаментозное лечение? Дело в том, что воспаление быстро распространяется на все слои червеобразного отростка и уже спустя сутки гнойное содержимое может просачиваться через стенку органа в стерильную брюшную полость, что вызывает местный перитонит.

Кроме того, инфекция по лимфатическим путям разносится к другим органам, из-за чего формируются полости, заполненные гноем (их называют абсцессами). Операция аппендицита должна начаться в течение нескольких часов после постановки диагноза. Единственным противопоказанием к проведению операции является образование ограниченного аппендикулярного инфильтрата.

При данном осложнении измененный воспалением червеобразный отросток срастается с прилегающими органами и образуется конгломерат, при разделении которого велика вероятность повреждения кишечника, большого сальника и прочих органов. При аппендикулярном инфильтрате проводится консервативная терапия и выбирается выжидательная тактика. Операция по удалению аппендицита проводится через 7-10 дней после рассасывания инфильтрата.

Техника операции

Удаление аппендицита может проводиться под местной анестезией или под общим наркозом. Если при аппендэктомии по медицинским показаниям нельзя применять интубационный наркоз с миорелаксантами, то проводится местная инфильтрационная анестезия раствором новокаина, которую, при необходимости, сочетают с нейролептанальгезией.

При легкой форме острого аппендицита (при которой операция непродолжительна) можно сделать масочный наркоз с использованием мышечных релаксантов. Вырезание аппендикса выполняется традиционным или лапароскопическим способом. Какой именно доступ будет выбран, зависит от нескольких факторов.

Как правило, если операция проводится экстренно, то необходим широкий доступ, который дает возможность осмотреть большую область брюшной полости и исключить прочие патологии, способные вызвать подобную симптоматику. Выбор в пользу лапаротомии делается при атипичном расположении отростка, а также при выраженном спаечном процессе.

На фото справа шрам при лапароскопии, а слева шрам после традиционного разреза

Лапароскопия

Если для удаления аппендикса выбран лапароскопический доступ, то на передней брюшной стенке делается несколько небольших разрезов или (сейчас можно делать и через один прокол), через которые в брюшную полость вводят эндоскопические инструменты, позволяющие осуществлять медицинские манипуляции и визуально следить за ходом операции.

Такой способ хоть и является менее травматичным и требует меньше времени на послеоперационное восстановление, однако он ограничивает доступ и не позволяет провести осмотр большой площади брюшной полости. Можно ли проводить операцию таким, способом решает врач.

Операция включает в себя несколько этапов:

- осмотр брюшной полости и выявление прочих патологий;

- пересечение брыжейки;

- лигирование и отсечение аппендикса;

- обработка культи червеобразного отростка;

- санация брюшной полости;

- ушивание раны.

Традиционный способ

Чаще всего при неосложненном аппендиците делается косой разрез Волковича-Дьяконова. Он удобен тем, что соответствует проекции слепой кишки и при нем не рассекаются нервы и мышцы, соответственно, не нарушается их трофика и иннервация, что снижает риск образования в этом месте грыж, однако, доступ при таком разрезе достаточно ограничен.

Если отросток расположен атипично, распространился гнойный перитонит или есть вероятность, что гнойный экссудат появится из других органов или требуется более широкая ревизия органов брюшной полости, то делают разрез по Леннандеру. Поперечный доступ можно, при необходимости, расширить медиально, сделав пересечение прямой мышцы живота.

Во время беременности на первом триместре обычно выбирают доступ по Волковичу-Дьяконову, а во втором и третьем триместрах этот доступ не всегда полный, поэтому, чем больше срок гестации, тем выше делают разрез. На поздних сроках у беременных разрез делают чуть выше подвздошной кости. Если диагноз вызывает сомнение или развился разлитой перитонит, то показана нижнесрединная лапаротомия.

Лапароскопия может быть применена только до 16-17 недели беременности.

При неосложненном аппендиците хирург делает косой (переменный) разрез в правой паховой области длинной в 7-8 см и послойно вскрывает переднюю спинку живота. Сначала рассекают кожу, затем подкожную клетчатку и поверхностную фасцию. Параректальная лапаротомия по Лендеру предполагает разрез по краю прямой мышцы живота длиной в 8-10 см рассекается кожа, подкожная клетчатка, поверхностная фасция, стенки влагалища.

Края раны раздвигают острыми крючками. Становится виден апоневроз наружной косой мышцы живота, его приподнимают инструментом и делают в нем маленький разрез для того чтобы отслоить от мышц, а затем апоневроз рассекают на всей протяженности кожной раны.

После того как раздвинуты мышечные волокна, захватывают брюшину специальным пинцетом и приподнимают ее, чтобы просмотреть, не схватили ли орган вместе с ней, а затем ее разрезают.

Если операция проводится под местным обезболиванием, то париетальную брюшину дополнительно предварительно обрабатывают новокаином. В ране по сероватому цвету, отсутствию брыжейки и сальниковых отростков, лентам определяют слепую кишку. Её кладут на переднебоковую стенку живота и отгораживают марлевыми салфетками.

Зажимом захватывают брыжейку аппендикса и, накладывая зажимы, за несколько движений отсекают брыжейку отростка. После этого червеобразный отросток, который находится между двумя зажимами, отсекается. Слизистую ткань культи вырезанного отростка протирают дезинфицирующим раствором, а саму культю укладывают в стенку слепой кишки с помощью предварительно наложенного кисетного шва.

Придерживая концы кисетного шва, накладывают S-образный шов. Если аппендикулярный инфильтрат обнаружен только во время хирургического вмешательства, то червеобразный отросток не удаляется, а делается дренаж и вводятся антибиотики в брюшную полость.

Концы раны брюшной стенки разводят тупыми крючками и слепую кишку возвращают в брюшную полость. После этого проводится ревизия брюшной полости (проверяется, герметичен ли шов, есть ли кровотечение из брыжейки, брюшная полость исследуется на присутствие крови или содержимого) и брюшную полость послойно закрывают.

Этапы операции при аппендэктомии

Детям до трех лет проводят лигатурную апендэктомию, то есть культю червеобразного отростка только перевязывают, но не погружают в слепую кишку. Данный метод ускоряет время проведения операции, снижает риск разрыва стенки слепой кишки и изменения илеоцекального клапана (при наложении кисетного шва тонкая кишечная стенка может порваться, также врач может задеть близко расположенный у детей илеоцекальный клапан).

Мероприятия при осложнениях

Если из аппендицита гнойное содержимое проникло в брюшную полость, то кроме аппендэктомии необходимо провести первичную санацию брюшной полости, декомпрессию кишечника, а также дренирование брюшной полости для последующих санаций. Делается срединная лапаротомия или разрез Волковича-Дьяконова.

После удаления аппендицита в случае паралитической кишечной непроходимости проводят назоинтестинальую интубацию. Затем делается промывание брюшной полости, необходимо полностью убрать гной и фибриновые пленки. После этого делают дренаж, обеспечивающий беспрепятственный отток жидкости из брюшной полости, и ушивают операционную рану.

В большинстве случаев брюшную полость при аппендэктомии зашивают наглухо. Однако, к примеру, при перфоративном аппендиците, когда в брюшной полости есть выпот, то необходимо вставить тонкую резиновую трубочку, чтобы вводить внутрибрюшинно антибиотики.

Продолжительность вмешательства

Сколько длится операция по удалению аппендицита, зависит от нескольких факторов. Первое, что нужно учитывать это выбранный доступ в брюшную полость. Он может быть лапароскопическим и лапаротомическим, а сама аппендэктомия может быть трансвагинальной или трансгастральной.

Также на продолжительность операции влияет стадия аппендицита и возникшие осложнения. При неосложненном остром аппендиците длится операция 40-60 минут. Если гнойное содержимое проникло в брюшную полость и развился ограниченный перитонит, то дополнительно будет проводиться первичная санация, декомпрессия кишечника, дренирование брюшной полости, на что потребуется дополнительное время.

В этом случае операция будет длиться не менее двух часов. В ходе операции могут быть обнаружены спайки, которые затрудняют доступ к необходимой анатомической области. Увеличить временные затраты может и атипичное расположение отростка и обнаружение других патологий в брюшной полости, например, грыжи, дивертикула, опухоли.

Около двух часов будет длиться оперирование, если больному меньше трех лет

Послеоперационный период

Ведение больных в послеоперационном периоде во многом определяет результаты оперативного вмешательства. Особенно это касается больных с деструктивными формами острого аппендицита. Активность больных после проведенной операции предупреждает формирование многих осложнений.

При неосложненных формах болезни состояние больных обычно удовлетворительное и в послеоперационный период в каком-либо специальном лечении человек не нуждается. После операции пациенту можно поворачиваться на бок, изменять положение тела, глубоко дышать, откашливаться, то есть не бояться повышения внутрибрюшного давления. Подниматься с кровати желательно постепенно.

В первый день больной может садиться в постели и немного ходить. Чтобы избежать пареза кишечника и ускорить восстановление нормальной работы пищеварительной системы, необходимо начинать ранее питание. Больным назначается диета и можно употреблять только легкоусваиваемую пищу, которая не дает больную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. А через шесть дней после хирургического вмешательства можно переходить на общий стол.

У большинства больных самостоятельный стул после аппендэктомии возникает только на 4-5 день. В первые двое суток обычно происходит задержка газов из-за пареза кишечника, данный симптом проходит, как правило, самостоятельно. У некоторых пациентов отсутствует самостоятельное мочеиспускание, поскольку они не могут мочиться лежа. В этом случае вставляется катетер.

В послеоперационный период могут возникнуть осложнения со стороны:

- операционной раны (гематома, инфильтрат, нагноение, расхождение шва, лигатурный свищ, кровотечение из раны в брюшной стенке);

- брюшной полости (инфильтрат, абсцесс, местный или разлитой перитонит);

- желудочно-кишечного тракта (кровотечения, кишечные свищи, кишечная непроходимость);

- сердечно-сосудистой системы (эмболия легочной артерии, сердечно-сосудистая недостаточность, тромбофлебит, пилефлебит);

- дыхательной системы (бронхит, пневмония, плеврит, абсцесс и гангрена легких, ателектаз);

- выделительной системы (задержка урины, цистит, пиелит, нефрит).

О появлении каких-либо симптомов необходимо сразу же информировать лечащего врача

Осложнения чаще всего возникают, если операция на аппендицит проводилась на 2-5 день после возникновения клиники, поскольку патологический процесс уже вышел за пределы червеобразного отростка. Удаление аппендицита считается несложной операцией. Вырезание воспаленного червеобразного отростка может длиться 40-60 минут, если же возникли осложнения, то оперируют до двух часов.

Подготовка к хирургическому вмешательству требуется, если у больного есть сопутствующие патологии, например, сердечно-сосудистая недостаточность. Способы удаления воспаленного органа бывают различными, наиболее подходящий метод аппендэктомии подберет врач после изучения клиники, анамнеза и снимков больного.

Источник