Независимые вмешательства при остром аппендиците

29. Сестринский процесс при остром аппендиците. Настоящие проблемы пациента, причины, зависимые и независимые сестринские вмешательства, особенности предоперационной подготовки.

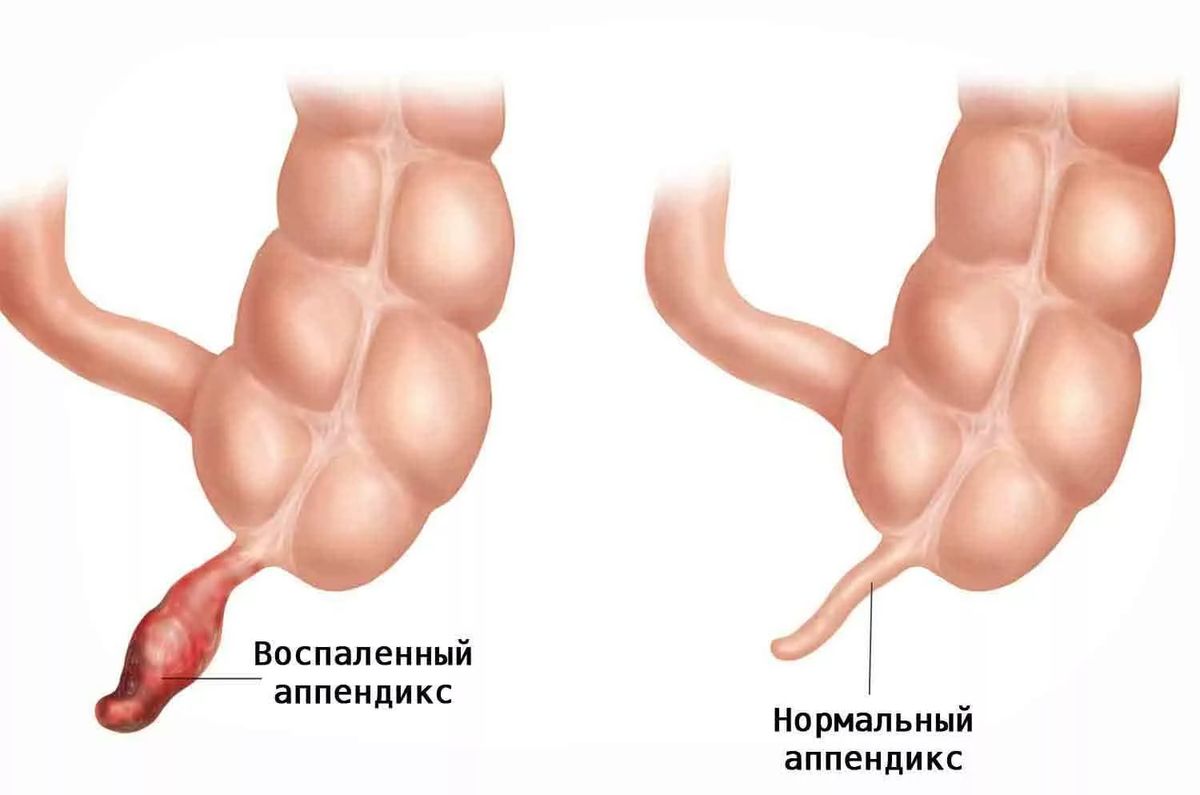

Аппендицит — это воспаление червеобразного отростка.

Причиной аппендицита явл. инфекция, которая попадает в отросток и из кишечника, и — гематогенным или лимфогенным путем — из другого воспалительного очага организма. Способствует нарушение целостности слизистой у входа в аппендикс каловыми камнями, инородными телами.

Различают аппендицит простой (катаральный), деструктивный (флегмонозный, гангренозный и перфоративный), осложненный (абсцесс, перитонит и др.).

Ведущим клиническим симптомом явл. внезапно возникающая боль умеренной силы, но нарастающая и постоянного характера. Она может возникнуть в любой части живота или не иметь определенной локализации. Но через 4-8 ч боль концентрируется в правой подвздошной области. Собирая анамнез у больного с «острым животом», нужно помнить, что существует первичная и окончательная локализация боли! Боль возникает из-за растяжения аппендикса скоплением слизи в его просвете, она может иррадиировать в правое бедро, позвоночник и таз в зависимости от расположения отростка. Размножение бактерий в полости отростка приводит к воспалительному процессу, это проявл. тошнотой и рвотой, возможным повышением температуры, лихорадкой и изменениями в анализе крови. Рвота чаще однократная, язык обложен белым налетом, сначала влажный, потом сухой. Аппетит снижен, наблюдается задержка стула, небольшая тахикардия, но чем выраженнее деструктивный процесс, тем чаще пульс. Не всегда все симптомы бывают вместе.

Больной чаще находится в вынужденном положении, согнувшись, лежа на правом боку. Брюшная стенка при дыхании ограничена в движении, больной щадит ее из-за боли. При пальпации — напряжение брюшной стенки больше справа. Из симптомов раздражения брюшины положительными могут быть симптом Щеткина-Блюмберга, Образцова, Ситковского, Ровзинга и др.

Частота заболевания у детей составляет 3-5 случаев из 1000. Но летальность у детей до 3 лет в 60 раз выше, чем у детей старшего возраста. В начале заболевания общие проявления заболевания преобладают над местными симптомами. Клиника заболевания яркая, и заболевание протекает тяжелее, быстро нарастает интоксикация. У детей младшего возраста заболевание протекает в 2 этапа: сначала острое начало, потом мнимое благополучие, а затем, примерно через 12 ч, обострение, которое проявл. уже перитонитом.

У людей старческого возраста, наоборот, клиника более стертая, и даже общий анализ крови не очень показателен.

У беременных частота заболевания равна 1:2000, до 4-5-го месяца беременности заболевание протекает как обычно, а на более поздних сроках матка смещает расположение органов, и локализация боли меняется, труднее проверить напряжение мышц. Диагностика затрудняется тем, что тошнота, рвота и боли могут быть связаны с беременностью. Осмотр необходимо проводить в положении пациента на левом боку!

Детей, стариков и беременных необходимо госпитализировать при малейшем подозрении на аппендицит. У женщин в случае сомнений в диагнозе необходимо провести консультацию гинеколога. Учитывая частоту заболевания острым аппендицитом медицинская сестра при любых болях в животе должна в первую очередь подумать о возможности этого заболевания.

Лечение аппендицита только оперативное. При отсутствии перфорации летальность составляет 0,1-0,2 %. При наличии перфорации — 3 %. Обычно в первые 12 ч перфорации не бывает.

Проблемы больного после операции: диета (полужидкая на 24 ч), возможно, дренаж в брюшной полости (на 2 дня). Ходить разрешают рано, но передвигаться он должен осторожно. Необходимо исключить нагрузку на живот (нельзя поднимать руки вверх и др.).

К осложнениям острого аппендицита относятся:

образование аппендикулярного инфильтрата. Он образуется в результате защитной реакции организма, когда окружающие аппендикс органы и ткани, стремясь ограничить воспаление, вовлекаются в воспалительный процесс и образуют рыхлую спайку. Это явл. результатом позднего обращения к врачу. Инфильтрат появл. примерно на 4-5-й день заболевания. Он может рассосаться при консервативном лечении воспаления, или возможен переход в стадию абсцесса, что потребует оперативного вмешательства. Если инфильтрат рассасывается и признаки заболевания исчезают, то аппендэктомия производится потом в виде плановой операции;

образование аппендикулярного абсцесса. Об этом говорит ухудшение состояния больного, нарастание интоксикации и местных симптомов воспаления. Абсцесс срочно оперативно вскрывается и дренируется, проводится весь комплекс противовоспалительной терапии;

перитонит, вызванный деструктивным процессом в аппендиксе, оперируется, аппендикс удаляется. Дальнейшее ведение больного — как при перитоните;

септический тромбофлебит воротной вены — редкое, но самое тяжелое осложнение. О нем говорит тяжелое состояние больного с первого же дня после аппендэктомии. Медицинская сестра не должна пропустить признаки явной интоксикации при уходе за послеоперационным больным.

Date: 2016-07-22; view: 4402; Нарушение авторских прав

Источник

Острый аппендицит — острое воспаление аппендикса (червеобразного отростка слепой кишки), требующее неотложного хирургического лечения, одно из наиболее часто встречающихся воспалительных заболеваний органов брюшной полости.

Что такое «аппендикс» и почему он воспаляется?

Червеобразный отросток отходит от нижнего конца слепой кишки (начальной части толстой кишки). Считается, что аппендикс — одно из звеньев иммунной системы, так как слизистая оболочка аппендикса богата лимфоидной тканью. Принято считать, что воспаление аппендикса может возникнуть из-за закупорки просвета отростка увеличенной лимфоидной тканью, каловыми камнями (твердым калом, результатом хронического запора), инородным телом и иногда гельминтами. Закупорка приводит к расширению полости аппендикса, быстрому развитию инфекции и воспалению. Однако точная причина развития этого распространенного заболевания не ясна.

Червеобразный отросток отходит от нижнего конца слепой кишки (начальной части толстой кишки). Считается, что аппендикс — одно из звеньев иммунной системы, так как слизистая оболочка аппендикса богата лимфоидной тканью. Принято считать, что воспаление аппендикса может возникнуть из-за закупорки просвета отростка увеличенной лимфоидной тканью, каловыми камнями (твердым калом, результатом хронического запора), инородным телом и иногда гельминтами. Закупорка приводит к расширению полости аппендикса, быстрому развитию инфекции и воспалению. Однако точная причина развития этого распространенного заболевания не ясна.

Симптомы острого аппендицита

Проявления острого аппендицита зависят от расположения червеобразного отростка, времени, прошедшего от начала заболевания, выраженности воспалительного процесса в аппендиксе и вовлечения близлежащих органов и брюшины, а также от возраста пациента и наличия у него сопутствующих заболеваний.

Поскольку аппендикс — подвижный орган, его воспаление может имитировать практически любое заболевание. В ряде случаев врачи испытывают затруднения в постановке диагноза, так как главный симптом аппендицита — боль — может возникать не только в правой нижней части живота, где он должен быть расположен согласно анатомии слепой кишки, но и в области пупка, в паховой области, над лобком, в пояснице, в правом подреберье и маскироваться под заболевания печени, почек, женских половых органов.

Как правило, заболевание начинается с появления боли в верхних отделах живота, которая постепенно усиливаясь, перемещается в правую подвздошную область (правый нижний квадрант живота). Боль усиливается при кашле и движении. Обычно наблюдается субфебрильная температура тела 37,2-37,5 °С. При обследовании живота обнаруживаются непроизвольное напряжение мышц передней брюшной стенки и болезненность в правой подвздошной области. Боли носят постоянный характер, и могут сопровождаться тошнотой, а иногда и рвотой. Часто наблюдается потеря аппетита и отказ от пищи, а также задержка стула, вызванная ограничением двигательной функции кишечника из-за распространяющегося по брюшине воспаления.

К сожалению, эти классические признаки аппендицита наблюдаются чуть более чем у половины пациентов с острым аппендицитом. Боль может не иметь четкой локализации, особенно у детей до 3х лет. У больных пожилого и старческого возраста пониженная реактивность организма, соединительнотканное замещение всех слоев стенки аппендикса и его кровеносных сосудов способствуют скудной симптоматике острого аппендицита и большому числу осложненных форм. У беременных женщин во втором и третьем триместрах смещенный маткой аппендикс может обсусловливать нетипичную клиническую картину. Поэтому столь часто пациенты с острым аппендицитом поступают в отделение экстренной хирургии уже с осложнениями (прободение отростка, перитонит).

Что такое «флегмонозный» и «гангренозный» аппендицит?

Если у пациента симптомы аппендицита выражены нерезко, но, тем не менее, воспалительный процесс развивается (боли не очень сильные, тошноты и рвоты нет), он не торопится обратиться за медицинской помощью, и тогда катаральныйаппендицит переходит во флегмонозную форму. Аппендикс наполняется гноем, изъязвляется. Воспаление начинает распространяться на окружающие ткани: стенки кишки, брюшину. Боль становится более выраженной, усиливается при напряжении мышц живота; у худых людей воспаленный отросток можно прощупать как плотный валик.

Флегмонозный аппендицит может перейти в гангренозную форму, когда воспалительный процесс развивается уже в брюшной полости.При гангренозном аппендиците наблюдается снижение или полное отсутствие болевых ощущений, связанные с гибелью нервных окончаний аппендикса, но на смену приходят признаки общей интоксикации, ухудшение общего состояния: слабость, бледность, вздутие живота. Если на этом этапе больному не оказана помощь, жизнь больного оказывается под угрозой из-за развития перитонита.

Как проводят диагностику аппендицита?

При подозрении на острый аппендицит необходима экстренная госпитализация пациента в хирургический стационар. В хирургической клинике ЕМС круглосуточно выполняются экстренные операции по поводу острого аппендицита и его осложнений.

На этапе до госпитализации, даже при наличии выраженного болевого синдрома, нельзя принимать обезболивающие препараты, так как это может затруднить диагностику заболевания. Не следует также применять антибиотики, так как это может смазать картину с дальнейшим развитием осложнений (перфорация отростка, разлитой перитонит).

Диагностика начинается с тщательного опроса и осмотра, а также взятия анализа крови (общий анализ крови обычно отражает картину воспаления —повышается количество лейкоцитов, возникаетлейкоцитоз). При классическом течении острого аппендицита (высокая температура и болезненность в правой подвздошной области от терпимой до очень сильной) установлениедиагноза не вызывает затруднений. Пациентам с сомнительными или нечетко выраженными симптомами при поступлении в стационар врачи могут назначить УЗИ брюшной полости и малого тазаи/или компьютерную томографию.

В ряде случаев может быть выполнена диагностическая Лапароскопия – диагностическаяпроцедура, при которой тонкая оптико-волоконная трубка с камерой вводится в брюшную полость через маленькое отверстие в стенке живота. Лапароскопия позволяет увидеть червеобразный отросток и другие органы брюшной полости и таза и оценить их состояние.

Неотложная помощь при остром аппендиците

Операция по удалению аппендицита (воспаленного аппендикса) называется «аппендэктомия», в ходе которой удаляется воспаленный аппендикс.

При наличии перфорации (разрыва) червеобразного отростка хирургическое вмешательство становится техническисложнее для выполнения. Возникает необходимость в тщательном «отмывании» брюшной полости от гноя. Следовательно, и сама операция, и выздоровление могут затягиваться.

Удалению аппендикса предшествует внутривенное введение антибиотиков для профилактики осложнений. При наличии перфорации аппендикса лечение антибиотиками продолжается до нормализации анализов крови (примерно 5-7 дней). Вопрос об отмене антибиотиков решает лечащий врач.

Лапароскопическая аппендэктомия

Как правило, в ЕМС большая часть хирургических вмешательств при остром аппендиците, даже в случае тяжелых форм заболевания, выполняется лапароскопическим доступом, который гарантирует минимум боли и более короткий восстановительный период. При неосложненном аппендиците, если червеобразный отросток не был перфорирован, пациент, как правило, выписывается на следующий день. Пациенты с перфорированным червеобразным отростком могут находиться в клинике дольше (до 7 дней), особенно, если развился перитонит.

Однако существует ряд случаев, когда операция традиционным открытымспособом (открытая аппендэктомия) является более предпочтительной.

При своевременном хирургическом вмешательстве выздоровление наступает быстро.

Источник

Острый аппендицит — воспалительное заболевание червеобразного отростка слепой кишки, вызываемое различной гноеродной микрофлорой. Среди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости занимает первое место, составляя 89,1 %.

Проявляется в любом возрасте, чаще в возрасте 10—30 лет. Заболеваемость составляет 4—5 случаев на 1000 человек в год.

Различают катаральные и деструктивные формы аппендицита (флегмонозный, апостематозный, флегмонозно-язвенный, гангренозный, перфоративный). Атипичные формы встречаются при атипичном расположении отростка, у пожилых, детей и беременных.

Проявления:

- • боль в животе, сначала в эпигастральной области или около пупка; нередко имеет характер «по всему животу». Через несколько часов боль мигрирует в правую подвздошную область. Несколько реже боль появляется сразу в правой подвздошной области. Боли постоянные, умеренные, по мере прогрессирования заболевания несколько усиливаются. В некоторых случаях может наблюдаться их стихание за счет гибели нервного аппарата червеобразного отростка при гангренозном воспалении. Боли усиливаются при ходьбе, кашле, перемене положения тела в постели. Иррадиация при типичной форме острого аппендицита не наблюдается, она характерна для атипичных форм;

- • тошнота;

- • рвота 1—2-кратная, рефлекторная;

- • положение больного на спине или на правом боку с приведенными к животу ногами;

- • усиление боли в животе при повороте с левого бока на правый;

- • усиление боли в правой подвздошной области при подъеме правой ноги;

- • болезненность, напряжение мышц в правой подвздошной области при пальпации;

- • боль или чувство распирания в эпигастрии при надавливании в правой подвздошной области;

- • появление или усиление боли в правой подвздошной области при исследовании пальцем наружного отверстия правого пахового канала;

- • болезненность в правой подвздошной области при перкуссии брюшной стенки в положении лежа на спине;

- • усиление болей в правой подвздошной области при глубоком вдохе и кашле;

- • возникновение или усиление болей в правой подвздошной области в положении больного на левом боку;

- • при пальпации передней брюшной стенки в положении лежа на спине прощупываются напряженные пучки наружной косой мышцы живота («струны аппендицита»);

- • усиление боли при резком отнятии руки при надавливании на живот в правой подвздошной области (Щеткина — Блюмберга);

- • подъем температуры до 37—38 °С;

- • тахикардия;

- • незначительная артериальная гипертензия;

- • возможны жидкий стул и частые мочеиспускания.

В старческом возрасте отмечается невыраженность и стертость клинической картины, умеренная болезненность в правой подвздошной области без напряжения мышц и симптома Щеткина — Блюмберга.

У детей типично развитие деструктивных форм, преобладают симптомы интоксикации. Превалирует боль и напряжение прямой мышцы живота справа (симптом Краснобаева); частая рвота дает неправильный повод заподозрить пищевое отравление.

Особенности аппендицита у беременных:

- • после 2—3 мес. беременности, в связи со смещением слепой кишки кверху, местные симптомы локализуются выше, при больших сроках беременности — в области правого подреберья;

- • напряжение мышц и симптомы раздражения брюшины выражены слабо;

- • отмечается усиление болей в правой половине живота в положении на правом боку.

Неотложная помощь

Доврачебный этап:

- • голод (запретить прием пищи и воды);

- • холод на правую подвздошную область;

- • обеспечить горизонтальное положение на спине;

- • транспортная иммобилизация в положении лежа на правом боку с приведенными к животу ногами на носилках.

Врачебный этап:

- • операция аппендэктомия (типичная, ретроградная);

- • лапороскопическая аппендэктомия;

- • транслюминальная аппендэктомия (гибкие инструменты вводятся в брюшную полость сквозь естественные отверстия человеческого тела и через разрез в стенке желудка или влагалище подводятся непосредственно к оперируемому объекту — трансгастрально или трансвагинально).

Осложнения:

- • разрыв червеобразного отростка;

- • аппендикулярный инфильтрат;

- • периаппендикулярный абсцесс;

- • перитонит;

- • абсцесс брюшной полости;

- • флегмона забрюшинного пространства;

- • тромбофлебит вен малого таза;

- • восходящий септический тромбофлебит системы воротной вены;

- • сепсис.

Прогноз

При своевременной операции — благоприятный. Смертность составляет 0,1 % в случаях непрободного острого аппендицита, 3 % — при перфорации и 15 % — при прободном аппендиците у пожилых больных.

Источник

1. Определение: Острое неспецифическое воспаление червеобразного отростка.

2. Актуальность проблемы:

А) Большой удельный вес острого аппендицита в неотложной хирургии (до 60%).

Б) Трудности диагностики (несвоевременная диагностика — до 50% у врачей общей практики и до 15-18% — у хирургов).

В) Возможны технические трудности при выполнении операции.

Г) Осложнения острого аппендицита, возможность развития ранних и поздних послеоперационных осложнений.

Д) Послеоперационная летальность (0,1-0,2%).

3. Анатомия слепой кишки и червеобразного отростка:

А) Варианты расположения слепой кишки и червеобразного отростка в брюшной полости (рис 3.1.1):

а) варианты расположения слепой кишки:

— тазовое расположение слепой кишки и червеобразного отростка (1);

— правоздухвинне (типичное) расположения слепой кишки и червеобразного отростка (2);

— подпеченочная расположения слепой кишки и красны подиб ного отростка (3);

— левостороннее расположение слепой кишки и червопо подобного отростка (4);

б) варианты расположения червеобразного отростка:

— тазовое;

— медиальное;

— ретроцекальном;

— забрюшинного;

в) место червеобразного отростка у слепой кишки (рис. 3.1.2):

— у купола слепой кишки;

— в месте совпадения трех мышечных продольных лент (tenia).

Б) Особенности строения стенки червеобразного отростка (рис. 3.1.3):

— узкий длинный просвет;

— наличие в полости отростка толстокишечного содержимого;

— глубокие крипты слизистой и мощный мышечный слой;

— наличие лимфоидных скоплений в подслизистом слое.

В) Варианты кровоснабжения слепой кишки и червоподиб ного отростка (рис. 3.1.4).

5. Морфологические формы острого аппендицита:

различают три формы морфологических изменений при остром аппендиците:

— простая форма острого аппендицита;

— флегмонозная форма острого аппендицита;

— гангренозная форма острого аппендицита.

А) Простая форма острого аппендицита (при осмотре):

— червеобразный отросток чуть напряженный, серозная оболочка его гиперемирована, отечная;

— в полости отростка — серозная жидкость без запаха;

— микроскопически — отек слизистой оболочки отростка, местами эрозии.

Б) Флегмонозная форма острого аппендицита (при осмотре):

— червеобразный отросток утолщенный, напряженный, гиперемированной, покрытый фибрином;

— в полости отростка — навоз;

— в брюшной полости — мутный серозный или гнойный экссудат, брюшина местами тусклая;

— микроскопически — лейкоцитарная инфильтрация тканей отростка, местами — гнойная деструкция его стенки.

В) Гангренозная форма острого аппендицита (при осмотре):

— некроз участков стенки отростка, возможна перфорация его стенки;

— в просвете отростка — некротический детрит;

— в брюшной полости — гнойный или некротический содержание;

— микроскопически — тромбоз сосудов отростка, некротические изменения его стенки.

6. Клинические признаки острого аппендицита:

А) Жалобы:

а) боль в правой подвздошной области:

— постоянный;

— неинтенсивным;

— без иррадиации;

б) тошнота;

в) одноразовое рвота;

г) задержка дефекации.

Б) Анамнез заболевания:

а) острое начало заболевания;

б) боль возникает среди «полного здоровья»;

в) боль возникает без провоцирующих факторов;

г) боль в эпигастральной области, или «блуждающий» боль по всему животу и через 2-3 часа перемещается в правую подвздошную область (симптом Кохера-Волковича).

В) Объективные признаки заболевания:

а) общие клинические признаки:

— общая слабость;

— субфебрильная температура тела (37,2-37,6 ° С);

— тахикардия;

— язык обложен, влажный, при развитии деструктивного процесса в червеобразном отростке — сухой.

б) местные клинические признаки:

• осмотр брюшной стенки:

— живот симметричный;

— брюшная стенка отстает в акте дыхания в правой подвздошной области;

• пальпация брюшной стенки:

— при поверхностной пальпации — напряжение мышц и болезненность в правой подвздошной области (рис. 3.1.5);

— при глубокой пальпации — усиление болезненности в правой подвздошной области;

• патогномоничные симптомы острого апены дициту:

— Ровзинга симптом — появление или усиление боли в правой подвздошной области в результате толкательных движений правой рукой хирурга пе дварительной брюшной стенки в проекции нисходящего отдела толстой кишки против часовой стрел ки и одновременного пережатия сигмовидной кишки левой рукой хирурга через переднюю брюшную стенку;

— Роздольского симптом — болезненность при пер сии передней брюшной стенки в правой подвздошной области;

— Ситковского симптом — появление или усиление боли в правой подвздошной дилянции при изменении положения больного — из положения лежа на спине в положение лежа на левом боку;

— Бартомье-Михельсона симптом — усиление боли при глубокой пальпации в правой здухвин ней области в положении больного на левом боку;

— Образцова симптом — усиление боли в пра ресниц подвздошной области при ее пальпации во время поднятия разогнутой в коленном суставе правой ноги;

— Яуре-Розанова симптом — усиление боли при надавливании в области треугольника Пти (признак ретроцекально расположенного воспаленного червеобразного отростка).

• Симптомы раздражения брюшины в правой подвздошной области:

— Щеткина-Блюмберга симптом — усиление боли при резком вычитании руки от брюшной стенки после ее нажатия в правой подвздошной области;

— Воскресенского симптом (симптом «рубашки») — ощущение усиления боли в правой подвздошной области при быстром проведении правой ладонью по передней брюшной стенке правого подреберья вниз по натянутой левой рукой хирурга рубашке больного.

7. Острый аппендицит у пожилых больных:

А) Особенности клинического течения острого аппендицита у пожилых больных:

— менее выраженный синдром боли;

— более выражены диспепсические расстройства;

— отсутствие температурной реакции;

— более выражены загальноинтоксикацийни симптомы (слабость, недомогание, снижение аппетита);

— менее выраженное напряжение мышц и болезненность в правой подвздошной области;

— отсутствие или нечеткость симптомов раздражения брюшины;

— менее выраженный лейкоцитоз при более выраженных изменениях в лейкоцитарной формуле со сдвигом ее влево.

Б) Особенности клинического течения острого аппендицита у пожилых больных обусловлены:

— возрастной гипореактивность организма;

— нарушением общего и регионарного кровообращения через склероз сосудов;

— снижением порога болевой чувствительности;

— снижением мышечного тонуса;

— изменением психоэмоциональных реакций.

В) Особенности клинического течения способствуют:

— развития деструктивных и осложненных форм острого аппендицита;

— позднем обращению за медицинской помощью;

— ошибкам в диагностике и поздний операции;

— увеличению количества послеоперационных осложнений;

— увеличению продолжительности пребывания больного в стационаре;

— увеличению процента летальности.

NB! Пожилые пациенты с болью в животе требуют повышенного внимания!

8. Острый аппендицит у детей

А) Особенности клинического течения острого аппендицита у детей

— более сильную боль в животе, не соответствует воспалительно-морфологическим изменениям в отростке;

— беспокойное поведение больного при осмотре;

— многократная рвота;

— многократные жидкий стул;

— высокая температура (38,5-39,5 o С);

— высокий лейкоцитоз;

— сопротивление учитывая, в связи с низкими сознательно-волевыми возможностями ребенка.

Б) Особенности клинического течения острого аппендицита у ребенка обусловлены:

— возрастной гиперреактивностью;

— небольшими размерами отростка и широким его устьем;

— невыразительностью пластических свойств брюшины, коротким большим сальником;

— повышенной психоэмоциональной возбужденностью.

NB! Обследование ребенка проводить в условиях обычного или медикаментозного сна, при пальпации брюшной стенки обращать внимание на положительные признаки «подтягивание правой ноги» и «отталкивания руки», на котором проводится обследование.

9. Острый аппендицит у беременных

А) Особенности клинического течения острого аппендицита у беременных

— в первые 2-3 месяца беременности острый аппендицит протекает без каких-либо особенностей;

— редко наблюдается напряжение мышц брюшной стенки;

— редко оказываются патогномоничные симптомы острого аппендицита;

— при отсутствии выраженного лейкоцитоза является сдвиг лейкоцитарной формулы влево;

— несоответствие отсутствии лейкоцитоза в крови с изменениями в моче (белок, лейкоциты).

Б) Особенности клинического течения острого аппендицита у беременных обусловлены:

— изменением соматического, физиологического и гомеостатического статуса, вызванного беременностью;

— высоким расположением слепой кишки и червеобразного отростка;

— наличием сопутствующих заболеваний (диабет, нефропатия беременных и др.).

NB! При подозрении на острый аппендицит у беременных обязательный осмотр акушера-гинеколога и госпитализация в отделение патологии беременности для наблюдения и решения вопроса о тактике лечения.

10. Формирование предварительного диагноза на основании клинических данных.

Предварительный диагноз формируется на основании жалоб больного, анамнеза заболевания и объективных проявлений, подтвержденных физикальными методами исследования.

Для подтверждения диагноза выполняется клиническое исследование крови и мочи, а при клинически сложных случаях выполняют рентгенографическое и сонографическое исследования, диагностическую лапароскопию (в первом триместре беременности).

11. Диагностическая программа у больных с подозрением на острый аппендицит:

А) Лабораторное обследование:

а) клинический анализ крови — наличие воспалительных изменений в крови, что проявляется лейкоцитозом и сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Более выраженные изменения при деструктивных формах острого аппендицита;

б) клинический анализ мочи — при простой форме гост рого аппендицита изменений в моче нет, при деструк ных формах в моче может быть белок, цилиндры, а при ретроцекальном рас ние отростка — свежие эритроциты, что необходимо учитывать при прове дневные диф ренцийного диагноза.

Б) Дополнительные методы исследования (применяются при трудностях в диагностике):

а) обзорная рентгенография брюшной полости (для исключения или подтверждения непроходимости кишок, перфоративной язвы);

б) сонография (для оценки состояния желчного пузыря, органов малого таза у женщин, наличия жидкости в брюшной полости и состояния почек). У больных го стрий аппендицит сонографического картина предстает лена утолщением червеобразного отростка, наружу ностью жидкости в брюшной полости (рис. 3.1.6);

в) лапароскопия диагностическая (которая может, при под утверждении диагноза острого аппендицита, зав шиться эндоскопическим удалением червеобразного отростка).

12. Дифференциальная диагностика:

А) С неотложными хирургическими заболеваниями органов брюшной полости:

— острый холецистит;

— язвенная болезнь ДПК, осложненная перфорацией.

Б) С неотложными гинекологических заболеваний ниями:

— разрыв кисты правого яичника;

— внематочная беременность;

— острый аднексит.

В) С неотложными урологическими заболеваниями:

— правосторонняя почечная колика.

Г) С терапевтическими заболеваниями:

— правосторонняя нижнедолевая пневмония;

— межреберная невралгия справа.

13. Осложнения острого аппендицита (обусловленные поздним обращением к врачу, ошибками в установлении диагноза и последующей за этим несвоевременной операции):

А) Аппендикулярный инфильтрат — конгломерат с воспалительно измененных петель кишечника и прядок сальника, спаянных между собой и париетальной брюшиной, отделяющую зажженный червеобразный отросток и накопленный экссудат от свободной брюшной полости.

Б) Периапендикулярний абсцесс — отграничено скопление гноя вокруг червеобразного отростка.

В) Перитонит — воспаление брюшины вследствие деструкции червеобразного отростка или раскрытия в свободную брюшную полость периапендикулярного абсцесса.

Г) Пилефлебит — распространение микробной инфекции по венозной системе с червеобразного отростка в портальную систему и печень с образованием флебита и абсцессов печени.

14. Лечебная тактика у больных острый аппендицит:

А) Диагноз острого аппендицита установлен — выполняется экстренная операция.

Б) Диагноз острого аппендицита сомнителен:

— проводится динамическое наблюдение за больным в течение 4-6 часов (за этот период больной неоднократно осматривается врачом-хирургом, в динамике выполняют анализы, при необходимости, выполняют дополнительные инструментальные исследования и привлекают для консультации смежных специалистов);

— при подтверждении, в результате наблюдения, диагноза острый аппендицит — выполняется неотложная операция;

— если в процессе динамического наблюдения диагноз острого аппендицита не подтвержден, но и не исключен — вступает в действие правило Коупа — больной подлежит операции;

— если диагноз острого аппендицита исключено, то требуется уточнение причин болевого синдрома.

15. Подготовка к операции:

А) Бритье операционного поля.

Б) Опорожнения мочевого пузыря.

В) Премедикация.

Г) Промывание желудка (при планировании операции под наркозом).

16. Обезболивание при выполнении аппендэктомии (предпочтение следует отдавать общем обезболиванию) :

А) внутривенное обезболивание — используется чаще всего.

Б) эндотрахеальные обезболивания:

— у больных с избыточным весом;

— при перитоните;

— при подозрении на деструктивный аппендицит;

— у детей;

— у больных с нарушенной психикой;

— у беременных.

В) Местное обезболивание — новокаиновая инфильтрационная анестезия (при невозможности применять общее обезболивание).

17. Хирургические методы лечения острого аппендицита:

А) Аппендэктомия открытым методом (доступ в правой подвздошной области или нижне-срединная лапаротомия).

Б) Аппендэктомия видеолапароскопичним методом.

18. Клинико-статистическая классификация острого аппендицита:

К35 Острый аппендицит

Макет клинического диагноза: острый аппендицит {М х форма} {затруднен В х }

Морфологическая форма острого аппендицита:

М 1 — простой

М 2 — флегмонозный

М 3 — гангренозный

Осложнения:

В 1 — апендикулярний инфильтрат

В 2 — периапендикулярний абсцесс

В 3 — местный перитонит

В 4 — разлитой перитонит

В 5 — пилефлебит

19. Примеры формулировки клинического диагноза:

А) Острый аппендицит, простая форма.

Б) Острый аппендицит, флегмонозная форма.

В) Острый аппендицит, гангренозная форма, осложненный периапендикулярним абсцессом.

Г) Острый аппендицит, гангренозная форма, осложненный местным перитонитом.

Д) Острый аппендицит, апендикулярний инфильтрат.

20. Экспертиза трудоспособности и реабилитация больных:

А) При неосложненном течении послеоперационного периода швы снимают на 6-7 день после операции.

Б) Амбулаторное лечение после операции — 3-4 недели.

В) При профессиональной деятельности, связанной с тяжелым физическим трудом, через лечебно-контрольную комиссию (ВКК) ограничивают работоспособность на 6-8 недель, ограничение физических нагрузок — до 12 недель.

Робот блога считает, что это может быть вам интересно

- Неотложного хирургического заболевания органов брюшной полости

- Острый холецистит

- Острый панкреатит

- Перитонеальный синдром

- Перитонит симптомы, причины, диагноз, лечение

- Перфорация язвы желудка и двенадцатиперс?