Гипертрофическая кардиомиопатия и мерцательная аритмия

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 февраля 2019;

проверки требуют 2 правки.

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — аутосомно-доминантное заболевание, характеризующееся гипертрофией (утолщением) стенки левого и/или изредка правого желудочка. Гипертрофия чаще асимметричная, преимущественно поражается межжелудочковая перегородка. Характерно неправильное, хаотичное расположение мышечных волокон в миокарде. Часто (примерно в 60 % случаев) имеет место градиент систолического давления в выносящем тракте левого (редко — правого) желудочка. Заболевание вызывается мутациями генов, кодирующих синтез сократительных белков миокарда. В настоящее время критерием ГКМП считается увеличение толщины миокарда свыше или равной 1,5 см при наличии диастолической дисфункции (нарушения расслабления) левого желудочка. Гипертрофическая кардиомиопатия поражает примерно одного из 500 человек.[2] Уровни у мужчин и женщин примерно равны.[2] Люди всех возрастов могут быть затронуты.[2] Это заболевание является основной причиной гибели молодых спортсменов. От этой болезни прямо на поле скончался знаменитый венгерский футболист Миклош Фехер и во время тренировки американский атлет Джесси Марунде.

Причины гипертрофической кардиомиопатии[править | править код]

Причины ГКМП — мутации генов, кодирующих синтез сократительных белков (тяжёлых цепей миозина, тропонина Т, тропомиозина и связывающего миозин белка С). В результате мутации в генах сократительных белков миокарда с частотой примерной 0,5%[3] нарушается расположение мышечных волокон в миокарде, что приводит к его гипертрофии. У части больных мутация проявляется в детском возрасте, но в значительном числе случаев заболевание выявляют лишь в подростковом периоде либо в возрасте 30-40 лет. Три основные мутации являются наиболее частыми: тяжёлой цепи бета-миозина, связывающего миозин белка С, сердечного тропонина Т. Эти мутации выявлены более чем у половины генотипированных пациентов. Разные мутации имеют различный прогноз и могут давать отличия в клинических проявлениях.

В позднем возрасте ГКМП может развиваться при неклассической (кардиальной) форме болезни Фабри.[4]

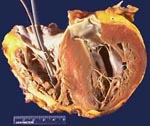

Морфология[править | править код]

Морфологические признаки ГКМП — неправильное расположение мышечных волокон в миокарде, признаки «болезни мелких коронарных сосудов», участки фиброза на фоне выраженной гипертрофии миокарда. Толщина межжелудочковой перегородки может достигать 40 мм.

При ГКМП примерно в 35 −50 % случаев развивается так называемая обструкция кровотока в выносящем тракте левого желудочка. Выраженная гипертрофия межжелудочковой перегородки способствует тому, что передняя створка митрального клапана оказывается близко к поверхности перегородки и в систолу поток крови подтягивает её к перегородке благодаря эффекту Вентури. Таким образом, создаётся препятствие выбросу крови.

Формы заболевания[править | править код]

Исходя из выраженности обструкции выделяют следующие формы ГКМП:

- градиент в покое больше или равен 30 мм рт. ст. (или 2,7 м/с по данным допплерографии) — базальная обструкция;

- лабильная обструкция со значительными спонтанными колебаниями внутрижелудочкового градиента давления без видимой причины;

- латентная (провоцируемая) обструкция — градиент в покое меньше 30 мм рт. ст., но при провокации (например, при нагрузочной пробе или пробе Вальсальвы, вдыхании амилнитрита, введении изопротеренола) градиент становится выше или равен 30 мм рт. ст.

Указанные варианты относятся к обструктивной форме заболевания. Истинно необструктивная форма ГКМП соответствует градиенту обструкции меньше 30 мм рт. ст. и в покое и при провокации.

Симптомы ГКМП[править | править код]

- Синдром малого выброса (обмороки, кардиалгия, приступы стенокардии, головокружения, умеренно выраженная одышка). Обмороки на высоте нагрузки характерны для обструктивной формы заболевания.

- Проявления левожелудочковой сердечной недостаточности (умеренно выраженные). В ряде случаев проявления сердечной недостаточности нарастают до развития тотальной застойной сердечной недостаточности.

- Нарушения ритма сердца (обычно — желудочковые экстрасистолы, пароксизмы желудочковой тахикардии, часты также наджелудочковые нарушения ритма). В ряде случаев пароксизмы желудочковых тахикардий могут также вызывать обмороки.

- Примерно 30 % больных вообще не предъявляют жалоб. Внезапная смерть — может быть первым и единственным проявлением заболевания. Наиболее угрожаемые больные — молодые пациенты с тяжелыми нарушениями ритма.

- Изредка развиваются осложнения в виде инфекционного эндокардита и тромбоэмболий.

Обследование[править | править код]

При объективном исследовании у больных выявляют расширение границ сердца влево, на верхушке при наличии обструкции выслушивают ромбовидный систолический шум. Возможен акцент II тона на лёгочной артерии.

Данные дополнительных методов исследования[править | править код]

- Электрокардиография — никогда не бывает нормальной и поэтому является удобным методом скрининга. Обнаруживают признаки увеличения левого желудочка и левого предсердия. Возможны также признаки увеличения правого желудочка. Особенно характерны глубокие отрицательные зубцы Т различных локализаций, глубокие зубцы Q (часто в области перегородки). Выявляют различные нарушения ритма и проводимости.

Ещё одна ЭКГ больного ГКМП

- Эхокардиография — основной метод диагностики. Позволяет оценить выраженность и локализацию гипертрофии, степень обструкции, нарушения диастолической функции и т. д.

- Мониторирование ЭКГ — выявляет нарушения ритма, что важно для прогноза и оценки возможности развития внезапной смерти.

- В сложных случаях применяют радиологические методы — вентрикулографию, магнитно-резонансную томографию.

- Генетическая диагностика считается важнейшим методом для оценки прогноза ввиду различного течения заболевания при различных мутациях. Необходима также для оценки состояния здоровья членов семьи больного ГКМП. К сожалению, в России малодоступна вне крупных исследовательских центров.

Прогноз и течение[править | править код]

Летальность при ГКМП зависит от формы заболевания и возраста пациента. Прогноз хуже у молодых больных в отсутствие оперативного лечения. Смертность достигает 50 % в год от желудочковых нарушений ритма. Прогноз благоприятный у пациентов успешно перенесших оперативное вмешательство. Второй механизм смерти — застойная сердечная недостаточность, как правило у пациентов средней и старшей возрастной категории.

Лечение больных ГКМП[править | править код]

Лечение показано лишь при наличии клиники либо факторов риска внезапной смерти.

- Общие мероприятия включают в себя ограничение избыточных физических нагрузок и запрещение занятий спортом. Повседневные нагрузки не ограничивают.

- Для профилактики инфекционного эндокардита при обструктивной ГКМП показана антибиотикопрофилактика.

- Основу терапии ГКМП составляют препараты с отрицательным ионотропным действием. Это β-блокаторы или антагонисты кальция группы верапамила. Следует отметить, что некоторые авторы выносят на первое место именно верапамил, тогда как другие считают препаратами первого выбора β-блокаторы. Препараты назначают в максимально переносимых дозах, пожизненно.

- Антиаритмические препараты — показаны при тяжёлых нарушениях ритма. Предпочтение отдают кордарону (амиодарону) либо дизопирамиду (ритмилену).

- При развитии у больных дилатации полостей и систолической дисфункции проводят лечение сердечной недостаточности по общим принципам. Используют ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина, диуретики, сердечные гликозиды, β-блокаторы, спиронолактон. Назначение высоких доз салуретиков и иАПФ может привести к повышению градиента обструкции.

- Хирургическое лечение ГКМП показано при: отсутствии клинического эффекта от активной медикаментозной терапии у симптоматичных больных III—IV функционального класса с выраженной асимметричной гипертрофией МЖП и субаортальным градиентом давления в покое, равным 50 мм рт. ст. и более; выраженной латентной обструкции и наличии значительных клинических проявлений. Классической операцией является чрезаортальная септальная миэктомия по A. Morrow. Существуют другие варианты оперативного лечения при ГКМП. Академик Л. А. Бокерия и его сотрудник проф. К. В. Борисов разработали операцию иссечения зоны гипертрофированной межжелудочковой перегородки из конусной части правого желудочка. Ещё один альтернативный метод лечения — транскатетерная септальная алкогольная абляция. Данные методики предполагают уменьшение обструкции путём уменьшения толщины межжелудочковой перегородки.

- Альтернативой оперативному лечению может стать последовательная двухкамерная электрокардиостимуляция (ЭКС) с укороченной атриовентрикулярной задержкой. Эта методика ЭКС изменяет порядок возбуждения и сокращения желудочков: вначале возбуждение охватывает верхушку, затем межжелудочковую перегородку. Градиент обструкции снижается за счёт снижения региональной сократимости межжелудочковой перегородки.

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]

- Гипертрофическая кардиомиопатия

Литература[править | править код]

- Бокерия Л. А. Хирургическая коррекция гипертрофической обструктивной кардиомиопатии у детей при помощи оригинального способа/ Л. А. Бокерия, К. В. Борисов, А. Ф. Синев и др.// Грудная и серд-сосуд. хир. — 2003. -№ 2. -С.22-28.

- Габрусенко С. А. Генетические аспекты гипертрофической кардиомиопатии: Обзор лит. / С. А. Габрусенко, Д. М. Селезнев, В. Н. Бочков и др. // Практикующий врач. — 2000. — № 18.- С. 2 — 5.

- Габрусенко С. А. Современные подходы к лечению больных гипертрофической кардиомиопатией/ С. А. Габрусенко, Ю. В. Сафрыгина, В. Г. Наумов и др. //Лечащий врач. — 2004. — № 2. — С. 32-37.

- Гуревич М. А. Принципы консервативной терапии гипертрофической кардиомиопатии [Электронный ресурс]/ М. А. Гуревич //Consilium Medicum.- 2001. -Том 1,№ 10. — Режим доступа: www.consilium- medicum. com / index / media / consilium / 01_10 / 497. shtml.

- Джанашия П. Х. Кардиомиопатии и миокардиты. — Учебное пособие/ П. Х. Джанашия, В. А. Круглов, В. А. Назаренко и др.- М., 2000. −128 с

- Моисеев В. С. Изучение генетических детерминант гипертрофии левого желудочка у больных артериальной гипертонией и гипертрофической кардиомиопатией/ B.C. Моисеев, Ж. Д. Кобалава, Ю. Л. Караулова, А. В. Павлова // Кардиология СНГ — 2006.- т. IV, № 1. — С. 182.

- Шапошник И. И. Развитие признаков дилатационной кардиомиопатии у больных необструктивной гипертрофической кардиомиопатией/ И. И. Шапошник, О. Д. Шапошник//Терапевтический архив. — 1992. — № 11. — С. 125—126.

- Шапошник И. И. Диспансеризация больных кардиомиопатиями/ И. И. Шапошник, Н. В. Жукова, Н. И. Катышкина. — Челябинск, 1993.- 22 с.

- Maron B.J. American College of Cardiology/European Society of Cardiology Clinical Expert Consensus Document on Hypertrophic Cardiomyopathy/ B.J. Maron, W.J. McKenna, G. K. Danielson, L.J. Kappenberger et al.// Eur. Heart J. −2003.- Vol. 24.- P. 1965—1991.

- Maron BJ. Contemporary Definitions and Classification of the Cardiomyopathies: An American Heart Association Scientific Statement From the Council on Clinical Cardiology, Heart Failure and Transplantation Committee; Quality of Care and Outcomes Research and Functional Genomics and Translational Biology Interdisciplinary Working Groups; and Council on Epidemiology and Prevention/ B.J. Maron, J. A. Towbin, G. Thiene, C. Antzelevitch et al.// Circulation −2006.-№ 113. — Р.1807-1816

Источник

Кардиомиопатия – первичное поражение сердечной мышцы, не связанное с воспалительным, опухолевым, ишемическим генезом, типичными проявлениями которого служат кардиомегалия, прогрессирующая сердечная недостаточность и аритмии. Различают дилатационную, гипертрофическую, рестриктивную и аритмогенную кардиомиопатии. В рамках диагностики кардиомиопатии проводится ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография грудной клетки, МРТ и МСК сердца. При кардиомиопатиях назначается щадящий режим, медикаментозная терапия (диуретики, сердечные гликозиды, противоаритмические препараты, антикоагулянты и антиагреганты); по показаниям проводится кардиохирургическое вмешательство.

Общие сведения

Определение «кардиомиопатии» является собирательным для группы идиопатических (неизвестного происхождения) заболеваний миокарда, в основе развития которых лежат дистрофические и склеротические процессы в сердечных клетках – кардиомиоцитах. При кардиомиопатиях всегда страдает функция желудочков сердца.

Поражения миокарда при ИБС, гипертонической болезни, васкулитах, симптоматических артериальных гипертензиях, диффузных болезнях соединительной ткани, миокардитах, миокардиодистрофии и других патологических состояниях (токсических, лекарственных, алкогольных воздействиях) являются вторичными и рассматриваются как специфические вторичные кардиомиопатии, вызванные основным заболеванием.

Кардиомиопатия

Причины

Этиология первичных кардиомиопатий на сегодняшний день до конца не изучена. Среди вероятных причин, вызывающих развитие кардиомиопатий, называют:

- вирусные инфекции, вызываемые вирусами Коксаки, простого герпеса, гриппа и др.;

- наследственную предрасположенность (генетически наследуемый дефект, обусловливающий неправильное формирование и функционирование мышечных волокон при гипертрофической кардиомиопатии);

- перенесенные миокардиты;

- поражение кардиомиоцитов токсинами и аллергенами;

- нарушения эндокринной регуляции (губительное воздействие на кардиомиоциты соматотропного гормона и катехоламинов);

- нарушения иммунной регуляции.

Классификация

Дилатационная (застойная) кардиомиопатия

Симптомы

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) характеризуется существенным расширением всех полостей сердца, явлениями гипертрофии и снижения сократительной способности миокарда. Признаки дилатационной кардиомиопатии проявляют себя уже в молодом возрасте – в 30-35 лет. В этиологии ДКМП предположительно играют роль инфекционные и токсические воздействия, обменные, гормональные, аутоиммунные нарушения, в 10-20% случаев кардиомиопатия носит семейный характер.

Выраженность гемодинамических расстройств при дилатационной кардиомиопатии обусловлена степенью снижения сократимости и насосной функции миокарда. Это вызывает повышение давления сначала в левых, а затем в правых полостях сердца. Клинически дилатационная кардиомиопатия проявляется признаками левожелудочковой недостаточности (одышкой, цианозом, приступами сердечной астмы и отека легкого), правожелудочковой недостаточности (акроцианозом, болями и увеличением печени, асцитом, отеками, набуханием вен шеи), сердечными болями, некупирующимися нитроглицерином, сердцебиением.

Диагностика

Объективно отмечается деформация грудной клетки (сердечный горб); кардиомегалия с расширением границ влево, вправо и вверх; выслушивается глухость сердечных тонов на верхушке, систолический шум (при относительной недостаточности митрального или трикуспидального клапана), ритм галопа. При дилатационной кардиомиопатии выявляются гипотония и тяжелые формы аритмий (пароксизмальная тахикардия, экстрасистолия, мерцательная аритмия, блокады).

При электрокардиографическом исследовании фиксируются гипертрофия преимущественно левого желудочка, нарушения сердечной проводимости и ритма. ЭхоКГ показывает диффузное поражение миокарда, резкую дилатацию полостей сердца и ее преобладание над гипертрофией, интактность сердечных клапанов, диастолическую дисфункцию левого желудочка. Рентгенологически при дилатационной кардиомиопатии определяется расширение границ сердца.

Гипертрофическая кардиомиопатия

Характеристика

Гипертрофическую кардиомиопатию (ГКМП) характеризует ограниченное или диффузное утолщение (гипертрофия) миокарда и уменьшение камер желудочков (преимущественно левого). ГКМП является наследственной патологией с аутосомно-доминантным типом наследования, чаще развивается у мужчин разного возраста.

При гипертрофической форме кардиомиопатии наблюдается симметричная или асимметричная гипертрофия мышечного слоя желудочка. Асимметричная гипертрофия характеризуется преобладающим утолщением межжелудочковой перегородки, симметричная ГКМП — равномерным утолщением стенок желудочка.

По признаку наличия обструкции желудочков различают 2 формы гипертрофической кардиомиопатии – обструктивную и необструктивную. При обструктивной кардиомиопатии (субаортальном стенозе) нарушается отток крови из полости левого желудочка, при необструктивной ГКМП стенозирование путей оттока отсутствует.

Симптомы

Специфическими проявлениями гипертрофической кардиомиопатии служат симптомы аортального стеноза: кардиалгия, приступы головокружения, слабость, обмороки, сердцебиение, одышка, бледность. В более поздние сроки присоединяются явления застойной сердечной недостаточности.

Диагностика

Перкуссионно определяется увеличение сердца (больше влево), аускультативно – глухие тоны сердца, систолические шумы в III-IV межреберье и в области верхушки, аритмии. Определяется смещение сердечного толчка вниз и влево, малый и замедленный пульс на периферии. Изменения на ЭКГ при гипертрофической кардиомиопатии выражаются в гипертрофии миокарда преимущественно левых отделов сердца, инверсии зубца Т, регистрации патологического зубца Q.

Из неинвазивных диагностических методик при ГКМП наиболее информативна эхокардиография, которая выявляет уменьшение размеров полостей сердца, утолщение и плохую подвижность межжелудочковой перегородки (при обструктивной кардиомиопатии), снижение сократительной деятельности миокарда, аномальный систолический пролапс створки митрального клапана.

Рестриктивная кардиомиопатия

Характеристика

Рестриктивная кардиомиопатия (РКМП) – редко встречающееся поражение миокарда, протекающее обычно с заинтересованностью эндокарда (фиброзированием), неадекватным диастолическим расслаблением желудочков и нарушением сердечной гемодинамики при сохраненной сократительной способности миокарда и отсутствии его выраженной гипертрофии.

В развитии РКМП большая роль отводится выраженной эозинофилии, оказывающей токсическое действие на кардиомиоциты. При рестриктивной кардиомиопатии происходит утолщение эндокарда и инфильтративные, некротические, фиброзные изменения в миокарде. Развитие РКМП проходит 3 стадии:

- I стадия — некротическая – характеризуется выраженной эозинофильной инфильтрацией миокарда и развитием коронарита и миокардита;

- II стадия — тромботическая — проявляется гипертрофией эндокарда, пристеночными фибринозными наложениями в полостях сердца, сосудистым тромбозом миокарда;

- III стадия — фибротическая – характеризуется распространенным интрамуральным фиброзом миокарда и неспецифическим облитерирующим эндартериитом венечных артерий.

Симптомы

Рестриктивная кардиомиопатия может протекать по двум типам: облитерирующему (с фиброзированием и облитерацией полости желудочка) и диффузному (без облитерации). При рестриктивной кардиомиопатии отмечаются явления тяжелой, быстро прогрессирующей застойной недостаточности кровообращения: выраженная одышка, слабость при незначительных физических усилиях, нарастающие отеки, асцит, гепатомегалия, набухание вен шеи.

Диагностика

В размерах сердце обычно не увеличено, при аускультации выслушивается ритм галопа. На ЭКГ регистрируются мерцание предсердий, желудочковые аритмии, может определяться снижение ST-сегмента с инверсией зубца Т. Рентгенологически отмечаются явления венозного застоя в легких, несколько увеличенные или неизмененные размеры сердца. Эхоскопическая картина отражает недостаточность трикуспидального и митрального клапанов, уменьшение размеров облитерированной полости желудочка, нарушение насосной и диастолической функции сердца. В крови отмечается эозинофилия.

Аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия

Характеристика

Развитие аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка (АКПЖ) характеризует прогрессирующее замещение кардиомиоцитов правого желудочка фиброзной или жировой тканью, сопровождающееся различными нарушениями желудочкового ритма, в т. ч. фибрилляцией желудочков. Заболевание редкое и малоизученное, в качестве возможных этиологических факторов называют наследственность, апоптоз, вирусные и химические агенты.

Симптомы

Аритмогенная кардиомиопатия может развиваться уже в подростковом или юношеском периоде и проявляется сердцебиением, пароксизмальной тахикардией, головокружением или обмороками. В дальнейшем опасно развитие жизнеугрожающих видов аритмий: желудочковой экстрасистолии или тахикардии, эпизодов фибрилляции желудочков, предсердных тахиаритмий, мерцания или трепетания предсердий.

Диагностика

При аритмогенной кардиомиопатии морфометрические параметры сердца не изменены. При эхокардиографии визуализируется умеренное расширение правого желудочка, дискинезия и локальное выпячивание верхушки или нижней стенки сердца. Методом МРТ выявляются структурные изменения миокарда: локальное истончение стенки миокарда, аневризмы.

Осложнения

При всех видах кардиомиопатий прогрессирует сердечная недостаточность, возможно развитие артериальных и легочных тромбоэмболий, нарушений проводимости сердца, тяжелых аритмий (мерцательной аритмии, желудочковой экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии), синдрома внезапной сердечной смерти.

Диагностика

При диагностике кардиомиопатий учитывают клиническую картину заболевания и данные дополнительных инструментальных методов. На ЭКГ обычно фиксируются признаки гипертрофии миокарда, различные формы нарушений ритма и проводимости, изменения ST-сегмента желудочкового комплекса. При рентгенографии легких можно выявить дилатацию, гипертрофию миокарда, застойные явления в легких.

Особенно информативны при кардиомиопатиях данные ЭхоКГ, определяющие дисфункцию и гипертрофию миокарда, ее выраженность и ведущий патофизиологический механизм (диастолическая или систолическая недостаточность). По показаниям возможно проведение инвазивного обследования – вентрикулографии. Современными методами визуализации всех отделов сердца являются МРТ сердца и МСКТ. Зондирование полостей сердца позволяет произвести забор кардиобиоптатов из полостей сердца для морфологического исследования.

КТ органов грудной клетки. Выраженное расширение сердца (преимущественно левые отделы) у пациента с кардиомиопатией.

Лечение кардиомиопатий

Специфическая терапия кардиомиопатий отсутствует, поэтому все лечебные мероприятия имеют целью предотвращение несовместимых с жизнью осложнений. Лечение кардиомиопатий в стабильной фазе амбулаторное, при участии кардиолога; периодическая плановая госпитализация в отделение кардиологии показана пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью, экстренная – в случаях развития некупируемых пароксизмов тахикардии, желудочковой экстрасистолии, мерцательной аритмии, тромбоэмболий, отека легких.

Пациентам с кардиомиопатиями необходимо изменение образа жизни:

- снижение физической активности

- соблюдение диеты с ограниченным потреблением животных жиров и соли

- исключение вредных окружающих факторов и привычек.

Эти мероприятия существенно снижают нагрузку на сердечную мышцу и замедляют прогрессирование сердечной недостаточности.

При кардиомиопатиях целесообразно назначение медикаментозной терапии:

- диуретиков для уменьшения легочного и системного венозного застоя

- сердечных гликозидов при нарушениях сократимости и насосной функции миокарда

- противоаритмических препаратов для коррекции сердечного ритма

- антикоагулянтов и антиагрегантов для предотвращения тромбоэмболических осложнений.

В исключительно тяжелых случаях проводят хирургическое лечение кардиомиопатий: септальную миотомию (резекцию гипертрофированного участка межжелудочковой перегородки) с протезированием митрального клапана либо трансплантацию сердца.

Прогноз

В отношении прогноза течение кардиомиопатий крайне неблагоприятно: сердечная недостаточность неуклонно прогрессирует, велика вероятность аритмических, тромбоэмболических осложнений и внезапной смерти. После диагностики дилатационной кардиомиопатии 5-летняя выживаемость составляет 30%. При планомерном лечении возможна стабилизация состояния на неопределенный срок. Наблюдаются случаи, превышающие 10-летнюю выживаемость пациентов, после проведения операций трансплантации сердца.

Хирургическое лечение субаортального стеноза при гипертрофической кардиомиопатии хотя и дает несомненный положительный результат, но сопряжено с высоким риском гибели пациента во время или вскоре после операции (умирает каждый 6-ой прооперированный). Женщинам, больным кардиомиопатиями, следует воздержаться от беременности ввиду высокой вероятности материнской смертности. Меры по специфической профилактике кардиомиопатий не разработаны.

Источник