Факультетская хирургия аппендицит реферат хирургия

Реферат

:

“

Острый аппендицит

”

.

Санкт — Петербург 1997

План

:

1. Вступление

2. Краткие анатомо-физиологические сведения

3. Этиология и патогенез

4. Классификация

5. Клиническая картина

6. Лечение

7. Список использованной литературы

Вступление.

Острый аппендицит в настоящее время самое широко распространенное хирургическое заболевание. Он встречается среди всех групп населения, независимо от пола и возраста, но наиболее подвержены люди в возрасте от 20-50 лет, чаще женщины. Обычно он вызывает только временную утрату трудоспособности, в случаях запоздалой диагностики возможна инвалидизация. Поэтому особенно важную роль в профилактике осложнений данного заболевания играет санитарно-просветительская работа с населением, разъяснение важности незамедлительного обращения к врачу при болях в животе, а также отказ от самостоятельного лечения.

Краткие анатомо-физиологические сведения.

Для лучшего понимания данного заболевания необходимы знания анатомо-физиологических особенностей данной области.

Червеобразный отросток отходит от слепой кишки в месте схождения трех лент. Длинна червеобразного отростка в среднем составляет 5 – 10 см., диаметр отростка 4 – 5 мм. У места впадения червеобразного отростка в слепую кишку имеется складка слизистой оболочки – заслонка Герлаха. Эта заслонка препятствует поступлению кишечного содержимого в червеобразный отросток.

Серозная оболочка чаще всего покрывает червеобразный отросток со всех сторон. Мышечная оболочка представлена двумя слоями мышц: поверхностным (продольным) и глубоким (циркулярным). Слизистая оболочка покрыта цилиндрическим эпителием, содержит многочисленные лимфатические фолликулы. Подслизистый слой состоит из соединительной ткани в которой находятся кровеносные и лимфатические сосуды. Кровообращение отростка осуществляется аппендикулярной артерией. Иннервация осуществляется из верхнего брызжеечного сплетения.

Расположение червеобразного отростка может быть разнообразным. Нередко бывает его врожденная атрезия или перемещение вместе со слепой кишкой в левую повздошную область (при situs viscerum inversus). Бывает так, что при недоразвитии правой половины толстой кишки он может распологаться высоко под печенью, а при подвижной слепой кишке (caecum mobile) – перемещаться в самые различные отделы брюшной полости. Гораздо чаще случается так, что при “нормальном” расположении слепой кишки, расположение самого отростка может варьировать.

Наиболее часто червеобразный отросток направляется от слепой кишки книзу и медиально, иногда он может опускаться в малый таз и достигать мочевого пузыря, прямой кишки, яичников, маточных труб. Отросток может идти от слепой кишки в медиальном и латеральном направлении, а также располагаться на передней поверхности слепой и восходящей кишки, достигая нижней поверхности печени и дна желчного пузыря. Иногда (в 9 — 15 % случаев) червеобразный отросток распологается позади слепой кишки (ретроцекально) и даже ретроперитонеально прилегая к правому мочеточнику или почке.

Этиология и патогенез.

В результате дисфункции нервно-регуляторного аппарата червеобразного отростка в нем происходит нарушение кровообращения, что ведет к трофическим изменениям в червеобразном отростке.

Дисфункцию нервно-регуляторного аппарата могут вызывать три группы факторов:

1. Сенсибилизация (аллергический компонент – пищевая аллергия, глист

ная инвазия).

2. Рефлекторный путь (болезни желудка, кишечника, желчного пузыря).

3. Непосредственное раздражение (инородные тела в червеобразном отростке, каловые камни, перегибы).

Дисфункция нервно-регуляторного аппарата приводит к спазму мышц и сосудов червеобразного отростка. В результате нарушений кровообращения в червеобразном отростке происходит отек его стенки. Набухшая слизистая оболочка закрывает устье червеобразного отростка, скапливающееся в нем содержимое растягивает его, давит на стенку отростка, еще больше нарушая ее трофику. Слизистая оболочка в результате этого теряет устойчивость по отношению к микробам, которые всегда есть в его просвете (кишечная палочка, стафилококи, стрептококи, энтерококи). Они внедряются в стенку червеобразного отростка, и возникает воспаление. Когда воспалительный процесс захватывает всю толщу стенки червеобразного отростка, в процесс вовлекаются окружающие ткани. Появляется серозный выпот, который затем становится гнойным. Распространяясь по брюшине, процесс приобретает характер разлитого гнойного перитонита. При благоприятном течении заболевания из эксудата выпадает фибрин, который скеивает петли кишок и сальник, отграничивая очаг воспаления (аппендикулярный инфильтрат). Аппедикулярный инфильтрат может рассосаться или нагноиться. При нагноении аппендикулярного инфильтрата образуется периаппендикулярный гнойник, который может прорваться в свободную брюшную полость (что ведет к разлитому перитониту), в кишку, в забрюшинное пространство, может осумковываться и вести к септикоэмии. При прорыве гнойника в забрюшинное пространство возникает флегмона забрюшинной клетчатки. Очень редко может развиться пилефлебит (тромбофлебит воротной вены) с последующим развитием гнойников в ткани печени.

Классификация острого аппендицита.

1. Простой аппендицит (без выпота, с выпотом)

2. Деструктивный аппендицит (без выпота, с выпотом)

а) флегмонозный

б) гангренозный

в) прободной (перфоративный)

3. Осложненный аппендицит

а) аппендикулярный инфильтрат

б) аппендикулярный абсцесс

в) разлитой гнойный перитонит

г) прочие осложнения острого аппендицита (пилефлебит, сепсис, поддиафрагмальный абсцесс и др.)

Клиническая картина.

Клиническая картина острого аппендицита характеризуется большим разнообразием, что связано не только с формой заболевания, но и с особенностями локализации червеобразного отростка, наличием или отсутствием осложнений, реактивностью организма больного. Наиболее постоянным и обязательным симптомом острого аппендицита являются боли, вызванные раздражением нервных окончаний в отростке. Именно с этого симптома начинается заболевание.

В начале приступа острого аппендицита боли ощущаются в эпигастральной области, около пупка, и по мере развития заболевания перемещаются в правую повздошную область (симптом перемещения болей Кохера – Волковича). Локализация болей соответствует месту расположения воспаленного червеобразного отростка, поэтому они могут ощущаться не только в правой повздошной области, но и в области пупка, в низу живота (при тазовом расположении отростка), в поясничной области ( при ретроцекальном расположении отростка). При прогрессировании воспалительного процесса и возникновении –диффузного перитонита четкая локализация болей утрачивается, зона их распространения увеличивается, они охватывают весь живот.

Для острого аппендицита характерно внезапное появление болей, интенсивность которых прогрессирует по мере развития воспалительных изменений в червеобразном отростке. Боли при остром аппендиците постоянны, иногда схваткообразно усиливающиеся, интенсивность их не очень велика, а иррадиации их, как правило, нет. В случае разрыва отростка боли в первое время несколько уменьшаются, затем усиливаются защет прогрессирования перитонита. С началом гангрены отростка и неизбежном при этом омертвении его нервного аппарата боли стихают.

Признаки острого аппендицита: тошнота которая начинается вскоре после начала болей, которая может сопровождаться однократной рвотой; задержка стула – бывает часто с самого начала заболевания в следствии пареза кишечника; слабость, недомогание; температура тела повышена до 37,2 – 37,6 градусов, иногда сопровождается ознобом; увеличенная частота пульса, но соответствующая температуре тела ( с началом перитонита соответствие нарушается); язык влажный, обложенный ( с развитием перитонита становится сухим).

Лабораторные исследования, следует обратить внимание на состав периферической крови: в крови отмечается умеренный лейкоцитоз (10000 – 12000), при усугублении процесса лейкоцитоз снижается, но появляется сдвиг лейкоцитарной формулы влево, что является неблагоприятным прогностическим признаком. В моче при тяжелой интоксикации появляются признаки токсического нефрита (белок, цилиндры, эритроциты).

Лечение острого аппендицита и его осложнений.

Лечение острого аппендицита хирургическое. Оно заключается (при отсутствии осложнений заболевания) в аппендэктомии, выполняемой в экстренном порядке.

Для выполнения аппедэктомии обычно используют местную анестезую, наркоз показан у детей, людей с лабильной психикой, при неуверенности в диагнозе, когда во время операции может потребоваться расширение операционного доступа.

Доступ – косопеременный в правой повздошной области (Мак-Бурнея – Волковича – Дьяконова). При неуверенности в точности диагноза предпочтение отдают параректальному разрезу (нередко в этих случаях используют срединную лапаротомию). Купол слепой кишки вместе с червеобразным отростком выводят в рану, лигируют сосуды брыжейки отростка, отросток перевязывают у основания и отсекают, а его культю погружают кисетным и Z- образным швами. Брюшную полость ушивают наглухо. При ретроцекальном или тазовом расположении червеобразного отростка, когда вывести его верхушку в рану не удается, целесообразно ретроградное удаление отростка.

При аппендикулярном инфильтрате, склонном к рассасыванию, операция не показана.

Список использованной литературы.

1. Острый аппендицит, М.А. Трунин, ЛСГМИ, Ленинград 1984 г.

2. Хирургические болезни, Н.П. Напалков, Изд. Медицина, Ленинград

1976 г.

3. Внутренние болезни, Ф.И. Комаров, Изд. Медицина, Москва 1990 г.

4. Хирургические болезни, М.И.Кузин, Изд. Медицина, Москва 1986 г.

Источник

- Выдержка

- Похожие работы

- Помощь в написании

Острый аппендицит. Факультетская хирургия (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

После изучения главы студент должен:

знать

• этиологию, патогенез, классификацию, клиническую картину, объективные симптомы острого аппендицита, его осложнения;

уметь

• собирать анамнез, составлять план применения лабораторных и инструментальных методов исследования больного и интерпретировать эти данные, формулировать показания к консервативному и оперативному лечению при острой кишечной нег 1 рохо д и м ости;

владеть

• методами постановки предварительного и развернутого диагноза больным острым аппендицитом.

Краткие анатомо-физиологические данные

Острый аппендицит (ОА) — острое воспаление червеобразного отростка слепой кишки.

Червеобразный отросток (appendix vermiformis) представляет собой полый орган, связанный с просветом слепой кишки. К его основанию сходятся все три мышечные ленты (taeniae сой), что служит анатомическим ориентиром для нахождения отростка. Подслизистый слой отростка богат лимфоидной тканью, представленной в виде солитарных лимфатических фолликулов. Остальные слои стенки отростка не отличаются по строению от других отделов кишки. Весь орган окружен серозной оболочкой (висцеральной брюшиной), переходящей в брюшину слепой кишки. Складки ее образуют брыжейку (мсзоаппсндикс), содержащую нервные окончания из верхнего брыжеечного и чревного сплетений, а также кровеносные и лимфатические сосуды.

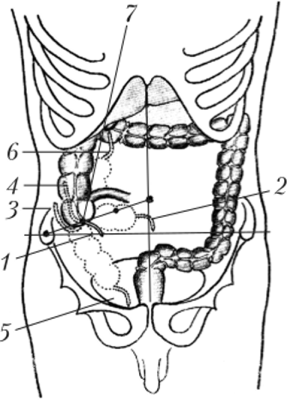

Анатомическое расположение червеобразного отростка может быть различным (рис. 22.1). Чаще всего он локализуется в правой подвздошной области, однако направление его и отношение к прилежащим органам может быть самым разнообразным. Эти анатомические варианты определяют особенности и многообразие клинических проявлений острого аппендицита (22, https://referat.bookap.info).

Типичным считается отхождение червеобразного отростка медиально и книзу от слепой кишки (нисходящее расположение). Однако нередко наблюдаются медиальное (в сторону срединной линии живота), латеральное (в правом боковом канале) и переднее (спереди слепой кишки) расположение отростка. Эти варианты его локализации тоже следует относить к типичным.

Несколько реже червеобразный отросток находится позади слепой кишки, или ретроцекально (рис. 22.2). Особый вариант такого расположения — забрюшинное, или ретроперитопеальное. При этом аппендикс целиком или частично локализуется в забрюшинной клетчатке. Возможно также тазовое расположение — при низко опустившейся слепой кишке или значительной длине отростка; подпеченочное — при нахождении слепой кишки выше обычного или длинном отростке, направленном вверх; левостороннее — при обратном расположении внутренних органов (situs viscerum inversus), нарушениях поворота кишечника в эмбриональном периоде, длинной и подвижной слепой кишке. Эти пять вариантов локализации червеобразного отростка обозначаются как атипичные.

Рис. 22.1. Схема вариантов анатомического расположения червеобразного отростка:

- 1 — типичное расположение; 2 — медиальное; 3 — латеральное; 4 — ретроцекальное;

- 5 — тазовое; 6 — подпеченочное; 7 — точка Мак-Бёрни (проекция червеобразного отростка на переднюю брюшную стенку при его типичном расположении)

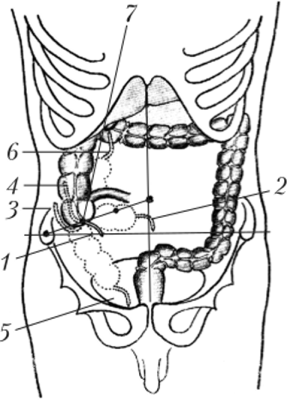

Рис. 22.2. Отношение червеобразного отростка к париетальной брюшине

(но Д. Н. Лубоцкому):

а — полностью виутрибрюшииное расположение кишки и отростка; б, в — частично забрюшинное расположение; г — полностью забрюшинное расположение отростка; 1 — мышцы; 2 — забрюшинная клетчатка; 3 — париетальная брюшина; 4 — почка; 5 — слепая кишка; 6 — червеобразный отросток Артериальная кровь направляется к червеобразному отростку по следующей магистрали: aorta abdominalis —> a. mesenterica superior —» a. ileocolica —> —» a. appendicularis. Венозный отток осуществляется по одноименным венам (в обратной последовательности): v. appendicularis —> v. ileocolica —» v. mesenterica superior —> v. portae.

Несмотря на то что аппендикс выступает (в анатомическом отношении) частью желудочно-кишечного тракта, в пищеварении он не принимает участия. Возможно его влияние на процессы иммунной регуляции (благодаря довольно развитому лимфатическому аппарату).

Острый аппендицит встречается главным образом в возрастной группе от 20 до 40 лет.

Острый аппендицит на протяжении многих лет остается наиболее распространенным заболеванием в спектре острой хирургической патологии. Клиническая картина острого аппендицита изучена достаточно хорошо. В большинстве случаев при типичном течении заболевания его диагностика не представляет сложности. Однако нередки ситуации, когда установление правильного диагноза сопряжено со значительными затруднениями. Дело в том, что существует широкий круг заболеваний, «симулирующих» клиническую картину аппендицита; а он, в свою очередь, может протекать с признаками других болезней, часто не требующих экстренной операции. Ошибка в диагнозе может стать причиной серьезных осложнений и даже летального исхода.

Показать весь текст

Источник

Министерство здравоохранения России

Воронежская государственная медицинская академия

имени Н.Н.Бурденко

Кафедра факультетской хирургии

ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ

конспект лекции для студентов

4 курса лечебного факультета и международного факультета

медицинского образования

4к. Лекция 3

Воронеж, 2001 г.

Неспецифическое инфекционное воспаление червеобразного отростка (processus vermicularis).

Анатомо-физиологические данные.

Червеобразный отросток отходит от задне-внутреннего сегмента слепой кишки, где сходятся все три её taenia, на расстоянии 0,5 5 см от места впадения подвздошной кишки, в области илеоцекального угла.

Длина отростка от 1,2 см до 50 см, в среднем 7 10 см, диаметр 4 5 мм, в слепую кишку открывается еще более узким просветом. У детей воронкообразный, широкий, у стариков стенки атрофичны, просвет часто облитерирован.

Стенки отростка повторяют все слои кишечника, очень богаты нервными элементами илеоцекальная область является рефлексогенной зоной.

Кровоснабжаетя a. appendicularis (от colica dextra), имеет магистральный тип строения; вены отростка впадают в верхнебрыжеечную вену. Отросток богат лимфоидной тканью «миндалина брюшной полости», лимфоидный аппарат особенно развит у детей. Лимфоотток в лимфоузлы илеоцекального угла, затем — корня брыжейки, анастомозируют с лимфатическими путями тонкой и толстой кишки, печени, поддиафрагмального пространства, правой почки, малого таза.

Положение отростка: а) типичное в правой подвздошной ямке;

б) тазовое вниз к малому тазу;

в) подпеченочное высокое, под печенью;

г)медиальное по направлению к корню брыжейки

тонкой кишки;

д)ретроцекальное (внутрибрюшинное, внутристеноч-

ное, ретроперитонеальное);

е) левостороннее при situs viscerum inversus, недовороте

толстой кишки.

Функция мало изучена и не вполне ясна. Большинство теорий признают барьерную, защитную (как лимфоидный орган0, секреторную (выделяет амилазу), гормональную (выделяет перистальтический гормон), иммунологическую функции. По наблюдениям НИИ проктологии у лиц, перенесших аппендэктомию, в 8 раз чаще встречается рак толстого кишечника.

Общие сведения. а) Наиболее частое хирургическое заболевание, до 75% неотложных хирургических операций выполняется по поводу аппендицита;

б) Средний возраст 20-40 лет, встречается и в детском, и в старческом возрасте, по данным клиники больные до 40 лет составляют 73,5%;

в) несколько чаще встречается у женщин, в 54,8% случаев (по материалам клиники).

История вопроса. Цельс, Гален и даже Пирогов описывали заболевание как подвздошный абсцесс. Впервые мнение, что причиной «подвздошного абсцесса» является червеобразный отросток высказал Мелье в 1828 году. Российский хирург Платонов доказал роль аппендикса в возникновении заболевания в 1840 году. Термин «аппендицит» впервые был официально признан в 1890 году Американской ассоциацией хирургов. Первая аппендэктомия выполнена в 1884 году Кренлейном, а в России в 1890 году Трояновым.

Этиология и патогенез. Теории: застоя, глистной инвазии, инфекционная, ангионевротическая, иммунологическая, аллергическая и др.

Способствующие факторы: выраженность лимфоидного аппарата, глубокое расположение крипт слизистой оболочки, близость баугиниевой заслонки, наличие застоя и дисбактериоза в толстой кишке, избыточное употребление мяса, сенсибилизация организма, снижение защитных сил разного генеза и т.п.

Классификация. (по Колесову)

- Простой катаральный. Выраженная инъекция сосудов, гиперемия, отек,

лейкоцитарная инфильтрация.

- Деструктивный флегмонозный, в т.ч. эмпиема отростка,

— гангренозный,

— перфоративный.

3) Осложненный — аппендикулярный инфильтрат, распространенный или тотальный

перитонит, абсцессы брюшной полости, пилефлебит, абсцессы

печени, сепсис.

Заболевание начинается внезапно среди полного здоровья.

I. Боли- в 100% случаев, обычно средней интенствности, иногда резкие, постоянные, реже периодически усиливающиеся, но терпимые (в отличие от колики). Часто отдают в ногу, усиливаются при движениях, кашле. Начинаются иногда сразу в правой подвздошной области, чаще в эпигастрии или по всему животу, у детей- в области пупка, и лишь спустя несколько часов локализуются в правой подвздошной области — симптом Кохера-Волковича. Однако при пальпации часто уже в первые часы болезненность определяется и в области отростка (!!!). Боли уменьшаются при положении больного на правом боку в связи с чем он чаще так и лежит. Это имеет диагностическое значение, особенно у детей. При атипичном расположении отростка локализации болей меняется соответственно

2. Тошнота(41%) и рвота(в 42% случаев однократная) наблюдается в половине случаев, не приносит облегчения.

3. Стул может быть задержан (10%), учащен (2%) — обычно при медиальном расположении отростка, чаще не нарушен.

4. Мочеиспускание — нормальное, может быть учащено при тазовом расположении. В моче в тяжелых случаях отмечается белок, эритроциты.

5. Пульс учащен, раньше повышения температуры.

6. Температура — субфебрильная, изредка высокая, иногда с ознобом.

7. Язык обложен белым налетом — в тяжелых случаях сух. При осмотре языка одномоментно обязателен осмотр миндалин для исключения ангины.

В анамнезе — аналогичные приступы. Обязателен гинекологический анамнез.

8.Местные изменения — со стороны живота:

А) Живот вначале участвует в дыхании, затем может отставать правая нижняя часть его, может быть уплощен, асимметрия пупка за счет смещения его вправе как результат напряжения мышц.

Б) Активные движения, покашливание, поднятие головы вызывают болезненность в правой подвздошной области.

В) Локальная болезненность и защитное напряжение мышц в правой подвздошной области — самый главный признак (мало выражен у стариков, ослабленных людей).

Г) Перитонеальные симптомы: Щеткина-Блюмберга, Менделя (72%)-в правой подвздошной области.

Д) Гиперестезия кожи в правой подвздошной области.

Е) При перкуссии — притупление в правой подвздошной области при наличии выпота, инфильтрата.

Ж) При аускультации — ослабление перистальтики.

9.Специальные симптомы острого аппендицита: I/ с-м Ровзинга, 2/ с-м Воскресенского (скольжения, «рубашки»), по Русакову положителен у 97% больных,

3/ с-м Ситковского, 4/ с-м Бартомъе-Михельсона, 5/ с-м Образцова (псоас), при ретроцекальиом расположении, 6/ с-м Ауре-Розанова (при ретроцекальиом располо-жении отростка).

10. Вагинальное или ректальное исследование — строго обязательно! Выявляется восналение тазовой брюшины — «крик Дугласа», болезненное нависание свода справа. Для дифференциальной диагностики с гинекологической патологией — симптом Промптова (резкая боль при поднятии шейки матки вверх.) С-м Краузе- разница между ректальной и подмышечной температурой более одного градуса.

11. Лабораторные исследования: крови — лейкоцитоз со сдвигом влево, мочи чаще без особенностей, обзорная урография и хромоцистоскопия — по показаниям.

12. УЗИ увеличение размеров отростка, утолщение стенки, наличие выпота.

13. Лапароскопия — при неясности в диагнозе.

При атипичном расположении отростка картина заболевания может в значительной мере изменяться — по выражению П.И.Грекова острый аппендицит — «хамелеоноподобное заболевание».

Особенности течения

I. У детей. Острый аппендицит встречается обычно в возрасте старше 3-4 лет, чаще в возрасте 8-13 лет. Это объясняется тем, что у детей в раннем возрасте отросток имеет воронкообразное строение, а также особенностями питания в раннем детском возрасте. Протекает тяжелее, более бурно, в связи с богатством отростка лимфоидной тканью и недоразвитостью большого сальника и менее выраженными пластическими свойствами брюшины, в связи с чем процесс не склонен к отграничению. В связи с зтим у детей преобладают деструктивные формы (до 75%), через 24 часа в 50% случаев наступает перфорация, перитонит сразу носит характер разлитого и протекает с тяжелой интоксикацией.

Диагностика часто затруднена, т.к. дети плохо локализуют боль (чаще указывают на болезненность в области пупка), трудно выявить специальные симптомы. У детей характерны симптомы: «подтягивания ножки», «отталкивания руки». Чем более агрессивен ребенок, тем вероятнее заболевание. Характерна поза на правом боку. Рвота наблюдается чаще, чем у взрослых, тахикардия выражена в большей степени. Решающий признак — локальное напряжение мышц, его проверять можно во сне или с дачей седативных средств, даже дроперидола. Важно ректальное исследование с измерением ректальной температуры. Рекомендуется пальпировать только теплыми руками, «ручкой самого ребенка».

Дифренциальный диагноз необходимо проводить с вирусным мезоаденитом, энтеровирусной инфекцией, а также с ангиной, корью, скарлатиной, которые могут симулировать аппендицит в связи с вовлечением в процесс лимфоидной ткани червеобразного отростка. Необходимо собирать эпидемиологический анамнез, обязательно осматривать зев и миндалины, внутреннюю поверхность щек (пятна Филатова-Коплика), исключить наличие сыпи. В сомнительных случаях склоняются к операции.

II.У беременных. В первые 4-6 месяцев течение обычное. Со второй половины беременности слепая кишка маткой смещается вверх, при этом она отдавливается, ухуд-шается кровоснабжение. Местные проявления часто стерты, боли в животе более разли-тые — по всему правому фланку, в правом подреберье и эпигастрии, нередко в поясничной области. Напряжение мышц и перитонеальные симптомы менее выражены из-за смеще-ния маткой и растяжения брюшной стенки. Необходим осмотр в положении на левом боку, наибольшую ценность представляют с-мы Воскресенского, Менделя, Щеткина-Блюмберга. Описан симптом Михельсона- усиление боли в правой половине живота в положении на правом боку, вследствии давления матки на воспалительный очаг при деструктивном аппендиците у беременных. При наличии симптоматики острого аппендицита неотложная операция показана при любых сроках беременности. Во второй половине — разрез делается несколько выше обычного в положении больной с приподнятым правым боком.

Ш. У стариков. Аппендицит протекает частот со смазанной картиной. Боли менее выражены, часто разлитые, сопровождаются вздутием живота; напряжение мышц мало выражено, симптомы стерты. Общая реакция — повышение температуры, лейкоцитоз незначительный, иногда отсутствует. Это связано с понижением общей реактивности и уменьшением количества лимфоидной ткани в отростке в пожилом возрасте, поэтому аппендицит у стариков встречается редко, но в связи с поражением сосудов гангрена и перфорация у них наблюдаются в 5 раз чаще. В связи с этим диагностика часто запаздывает, возникают инфильтраты, абсцессы (осложнения наблюдаются в 14% случаев), летальность значительно выше обычной от 2-4 до 6%.

Диагноз и дифференциальный диагноз

Диагноз ставится на основании сопоставления всех данных. В начальной стадии допустимо стационарное наблюдение в течение первых 2-3 часов. При наличии перито-неальных явлений операция проводится безотлагательно. На основании степени клиничес-ких проявлений нельзя определить патолого-анатомическую форму, степень деструктив-ных изменений. Самым достоверным признаком является локальная болезненность и защитное напряжение мышц (А.А. Русанов). Правильный диагноз по статистическим дан-ным ставится примерно в 80% случаев. По материалам клиники из числа направленных скорой помощьи и поликлиниками больных с диагнозом острого аппендицита он был подтвержден в 48,5% случаев. Дифференциальный диагноз проводится с перфоративной язвой, почечной коликой, острым холецистопанкреатитом, острым гастритом, непроходи-мостью кишечника, спастическим колитом, правосторонней нижнедолевой пневмонией. У женщин — обязательно с гинекологическими заболеваниями, острой гонореей. У детей- с вирусной инфекцией, ангиной, скарлатиной, корью, пневмонией.

Лечение

Острый аппендицит является абсолютным показанием к неотложной операции. Единственным противопоказанием служит аппендикулярный инфильтрат (если он не абс-цедировал). При неясности в диагнозе шире должна применяться лапароскопия. Лучшим временем для операции является начальная стадия, но операция производится в любые сроки.

Перед операцией- премедикация, если больной ел — выпускается содержимое желудка зондом. При наличии явлений перитонита проводится дезинтоксикационная терапия на операционном столе.

Обезболивание чаще местное (у 80% б-х) но тщательное (илеоцекальная область-рефлексогенная зона). Общее обезболивание показано у детей, психически неуравновешенных лиц, а также при осложненных формах, иногда при неуверенности в диагнозе. При местном обезболивании по ходу операции в случае необходимости необходимо добавлять нейролептаналгезию (дроперидол, фентанил) или переходить к общему обезболиванию.

Доступы — чаще всего косой по Волковичу-Дьяконову (Мак-Бурнею), достаточно широ-кий («маленькие хирурги» — маленькие разрезы!). Параректальный (кулисный) Ленандера (его положительные и отрицательные стороны).3/ Нижнесредииная лапаротомия (3,3%)- при осложненных формах, когда перитонеальные явления выходят за пределы правой

подвздошной области, в случаях сомнения в диагнозе — дает широкий доступ, возможнос-ти хорошей ревизии и санации брюшной полости и полноценного дренирования.

Ход операции — последовательность рассечения тканей при разных доступах, суть операции. Шовный материал — на брыжейку шелк (капрон), на основание отростка- кетгут, кисетный шов шелк (капрон), брюшная стенка послойно кетгутом, кожа- шелком.

Виды зашивания раны. I. Глухой шов- при простом и хроническом аппендиците у лиц с незначительным слоем подкожной клетчатки. 2. «Лодочка» в клетчатку — а/ при простом и хроническом аппендиците у лиц с избыточно развитой подкожной клетчаткой, б/ при деструктивных формах без явлений перитонита у лиц с небольшим слоем клетчатки,

3. Дренирование брюшной полости: а/ при гнойном перитоните, б/ при флегмоне забрю-шинной и предбрюшинной клетчатки, в/при недостаточном гемостазе. 4. Кожа не заши-вается или накладываются провизорные швы — при гнойном перитоните, флегмоне клет-чатки, особенно у лиц с избыточной клетчаткой. 5. Марлевый тампон- при необходимости отграничения процесса, тампон с φ-аминокапроновой кислотой — при кровоточивости.

Значение бережного отношения к тканям, тщательности гемостаза соблюдение асептики!

Послеоперационный период: 1. Анестетики, наркотики, метилурацил. 2. Антибиотики парентерально и в дренажи. 3. Метронидазол при деструктивных, особенно гангренозных

формах. 4. Облегченная диета. 5.При деструктивных формах с явлениями перитонита — лечение по всем правилам лечения перитонита.

Вставание с постели при отсутствии дренажа со второго дня после операции, при наличии дренажа — после его удаления.

«Лодочки» удаляются на второй день, дренажи — на 4-ый день заменяются на короткие и при отсутствии отделяемого удаляются на следующий день.

Очистительная клизма ставится на 4-ый день после операции, швы снимаются на 7-ой день. Сроки выписки — при неосложненных формах — 7-8 день, при осложненных — индиви-дуально. Необходимые указания при выписке.

Сроки временной нетрудоспособности — при неосложненных формах 20-30 дней после выписки, при осложненных — больше. Намечается тенденция к снижению дней нетрудо-способности: у лиц физического труда около 28 дней, интелектуального — 21 день.

Исходы. Летальность в среднем колеблется 0,2-0,5%.

Зависимость летальности от следующих факторов:

От формы аппендицита | От сроков операции | ||

простой | 0,1% | 1-ые сутки | 0,1-0,3% |

флегмонозйый | 0,26 | 2-ые сутки | 1% |

гангрезнозный | 1,1 | 3-и сутки | 4% |

перфоративный | 9,0 | 4-5 сутки | до 10% |

От возраста | У детей | ||

До 40 лет | 0,1 -0,4% | до 2-х лет | 6% |

40-50 лет | 1,3% | до 3-х лет | 3-5% |

51-60 лет | 2,6% | при перфорации | 4,1% |

выше 60 лет | 5,0% | в среднем | 0,3% |

Высокая летальность в пожилом возрасте часто связана: I/ с поздней обращаемос-тью больных (важность санитарно-просветительной работы среди населения !). 2/ с диаг-ностическими ошибками врачей (важность повышения квалификаци врачей догоспиталь-ной сети). 3/ с тактическими и техническими ошибками хирургов.

Осложнения после операции.

I/ Со стороны раны — а/ гематомы, серомы, б/ инфильтрат, в/ нагноение (в подкожной клетчатке, под апоневрозом). 2/ Со стороны брюшной полости — а/ кровотечение — чаще всего из культи брыжеечки отростка — картина анемии, затем перитонеальные симптомы, притупление (часто поздно диагносцируется, тяжело протекает — с последующим инфици-рованием гематомы), б/ недостаточность культи отростка — перитонеальные симптомы,

в/ инфильтраты и абсцессы разной локализации (см. следующую лекцию), г/ разлитой перитонит, сепсис, д/ ранняя спаечная непроходимость, е/ эмболия легочной артерии.

Поздние осложнения. а/ лигатурные свищи, б/ кишечные свищи (0,6 — 6,0%), в/спайки брюшной полости, г/ послеоперационные грыжи.

Источник