Дифференциальный диагноз аппендицита у беременной

Острый аппендицит как наиболее частая хирургическая проблема во время беременности, нередко становящаяся причиной материнской и перинатальной смертности. Необходимость дифференциальной диагностики острого аппендицита у беременных женщин, обусловленная разнообразием симптомов, которые часто зависят от триместра беременности, во избежание позднего диагностирования данного заболевания.

О.А. Амельченя, Н.Е Николаев, Белорусский государственный медицинский университет

Острый аппендицит является наиболее частой хирургической проблемой во время беременности. Аппендицит во время беременности встречается относительно редко, но он является причиной материнской и перинатальной смертности. Опасность острого аппендицита во время беременности связана с разнообразием симптомов, которые часто зависят от триместра беременности, что в результате может привести к поздней диагностике данного заболевания. Целью данного исследования, было проведение ретроспективного анализа дифференциальной диагностики острого аппендицита у беременных.

Актуальность. Прошло почти две тысячи лет с того момента, как Аретеус из Каппадоции впервые описал червеобразный отросток, и уже 125 лет, как Р. Махоумд и Р. Кренлейн впервые в мире выполнили аппендэктомию [2]. Аппендицит по-прежнему занимает первое место среди неотложных хирургических заболеваний органов брюшной полости. Изучению данного заболевания посвящено большое количество исследований, но, несмотря на современные достижения науки и практики, допускаются диагностические ошибки.

Острый аппендицит также является наиболее частой хирургической проблемой во время беременности. Диагностика аппендицита у беременных женщин является очень ответственной задачей. Летальность беременных от аппендицита остается выше, чем у небеременных женщин. Из всех хирургических заболеваний острый аппендицит служит наиболее частой причиной фетальных потерь.

Согласно литературным данным острый аппендицит во время беременности встречается в 0,03-5,20% случаев [3, 6, 7, 9]. На первую половину беременности приходится 3/4 всех наблюдений [3, 5, 7]. Наиболее часто он возникает в I (19-32%) и II триместрах (44-66%) беременности, реже в III триместре (15-16%) и послеродовом периоде (6-8%) [1, 4, 8, 10].

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ дифференциальной диагностики острого аппендицита у беременных.

Материалы и методы исследования. Исследование включало 252 беременные женщины, которые поступили в приёмное отделение 3 ГКБ в 2007 с диагнозом острый аппендицит. Все пациенты осматривались хирургом совместно с акушером-гинекологом, выполнялись общий анализ крови и мочи, при необходимости УЗИ органов малого таза, брюшной полости, забрюшинного пространства, диагностическая видеолапароскопия (ДВЛС). Объектом исследования были: возраст, срок гестации, симптомы, длительность заболевания, данные физикального обследования, лабораторных и инструментальных методов исследования.

Результаты и их обсуждение. В приёмном отделении из 252 женщин у 154 (61,1%) диагноз острого аппендицита был исключён. У 64 (41,6%) выявлена акушерско-гинекологическая патология, у 53 (34,4%) -заболевания желудочнокишечного тракта, у 23 -заболевания мочеполовой системы, у 4 (2,6%) – ОРВИ. У 10 (6,5%) женщин патологии не выявлено, так как они при осмотре жалоб не предъявляли, и при использовании дополнительных методов исследования отклонений от нормы не было. Одна из женщин обращалась в приемное отделение дважды. При первом обращении ей был выставлен диагноз острый гастрит, который симулировал эпигастральную фазу острого аппендицита. Через 17 часов, при повторном обращении ей была выполнена аппендэктомия по поводу острого флегмонозного аппендицита. 12 (7,2%) пациентов от предложенной госпитализации отказались, не смотря на то, что диагноз острого аппендицита у них не был исключен.

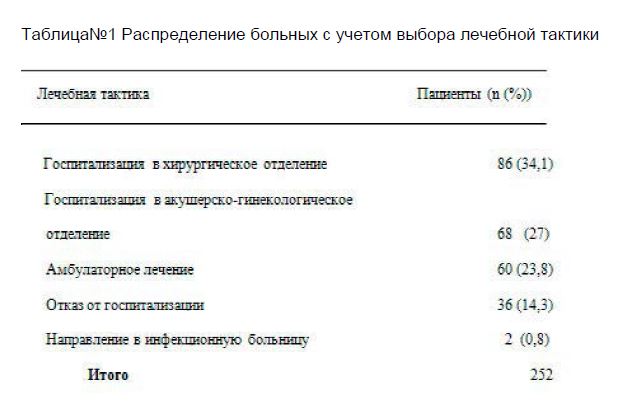

Все пациенты находились в приемном отделении не более одного часа. Дальнейшая лечебная тактика у беременных определялась в зависимости от характера выявленной патологии. Распределение больных в зависимости от лечебной тактики представлено в таблице №1.

Таблица№1 Распределение больных с учетом выбора лечебной тактики

Как следует из таблицы №1 86 (34,1%) больных были госпитализированы в хирургический стационар. У данных беременных либо требовалось проведение дифференциальной диагностики острого аппендицита с другими заболеваниями, либо у них имелась его отчетливая клиника. 68 (27%) нуждались в более углубленном обследовании и лечении в акушерскогинекологическом отделении. 2 (0,8%) женщины были направлены в инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтерит. Еще у 60 (23,8%) отсутствовали данные за острый аппендицит или другую патологию, которая требовала бы госпитализации в специализированное отделение. 36 (14,3%) больных, в том числе 12 с подозрением на острый аппендицит, о которых шла речь выше, от госпитализации отказались. Всем отпущенным женщинам было рекомендовано наблюдение терапевта и акушера-гинеколога, контроль лабораторных исследований и при необходимости повторная консультация хирурга.

Количество женщин в I триместре беременности составило 53 (21%), во II – 130 (51,6%), в III – 69 (27,4%).

Когда исключить острый аппендицит в приемном отделении не представлялось возможным, беременные госпитализировались в хирургическое отделение. С подозрением или четкой клиникой острого аппендицита в хирургическое отделение было госпитализировано 86 женщин. Средний возраст их составил 25,31±0,37 лет. 59 (68,6%) отмечали из перенесенных заболеваний только простудные, 17 (19,8%) в анамнезе имели акушерско-гинекологические заболевания, у 10 (11,6%) была другая патология (болезнь Боткина, гепатит «С», язвенная болезнь, хронический пиелонефрит).

Время от начала заболевания до госпитализации составило 17,2±1,2 ч. В первые 6 часов поступили 22 (25,6%) больных, спустя 7-12 ч – 17 (19,8%), 13-24 ч – 36 (41,8%) и свыше 24 ч – 11 (12,8%).

На основании данных клинического наблюдения за госпитализированными больными с подозрением на острый аппендицит, результатов лабораторно-инструментальных методов исследования, у 43 (50%) беременных, этот диагноз был исключен. Были выявлены заболевания желудочно-кишечного тракта, в 23 (26,7%) случаях акушерско-гинекологическая патология, в 3 (3,5%) -заболевания мочеполовой системы, в 1 (1,2%) — ОРВИ с абдоминальным синдромом.

Острый аппендицит установлен всего лишь в 16 (18,6%) случаях. Длительность с момента поступления до оперативного вмешательства у 7 (43,8%) беременных с острым аппендицитом составила 3 часа, у 3 (18,6%) — 4-6 ч, у 5 (31,3%) – свыше 6 ч, 1 (6,3%) – свыше 2х суток. Из 16 прооперированных женщин 5 (31,3%) были в I, 9 (56,3%) — во II и 2 (12,5%) — в III триместре беременности. Беременные женщины в I триместре в среднем прооперированы через 4,3 ч, во II – через 10,9 ч, в III-одна больная через 9 ч, другая – через 2 ч. Основными причинами задержки операции явились необходимость в дообследовании, а также динамическое «пассивное» наблюдение, отказ больной от операции.

Для оценки качества интраоперационной диагностики мы сравнили данные макроскопического описания червеобразного отростка и гистологического заключения. Отмечено, что у большинства больных макроскопическое описание при аппендэктомии и гистологическая форма острого аппендицита совпали, лишь у 2 отмечена гипо-и ещё у 2 гипердиагностика.

Для дифференциальной диагностики острого аппендицита потребовалось использование дополнительных инструментальных методов исследования. В 19 (22,1%) случаях выполнено УЗИ органов брюшной полости (ОБП), в 5 (5,7%) – УЗИ органов малого таза (ОМТ), в 8 (9,3%) – УЗИ ОБП в сочетании с УЗИ ОМТ, в 9 (10,5%) – ДВЛС, в 1 (1,2%) случае – УЗИ ОБП в сочетании с ДВЛС. У 44 (51,2%) больных дополнительные методы исследования не применялись, а диагноз острого аппендицита был исключен на основании клинико-лабораторных данных.

Главным достоинством ультразвукового исследования беременных с подозрением на острый аппендицит является возможность исключить другую хирургическую и акушерскогинекологическую патологии (холецистит, миома матки, перекрут ножки кисты правого яичника, угроза выкидыша, и др.). Кроме того УЗИ это неинвазивный, безопасный для матери и плода метод исследования с возможностью его повторного применения.

Видеолапароскопия -наиболее важный метод диагностики острого аппендицита в особенно трудных случаях, поскольку позволяет избежать напрасной аппендэктомии. Кроме того из диагностической может перейти в лечебную.

24 (28,2%) беременные, после исключения острого аппендицита, были переведены для дальнейшего лечения и наблюдения в акушерско-гинекологические отделения. Среднее время от госпитализации до перевода было 17,4 час. 46 (53,5%) женщин после дообследования выписаны из хирургического отделения, под наблюдение акушера-гинеколога женской консультации. Средняя продолжительность нахождения больных в хирургическом стационаре составила 1,6 дня.

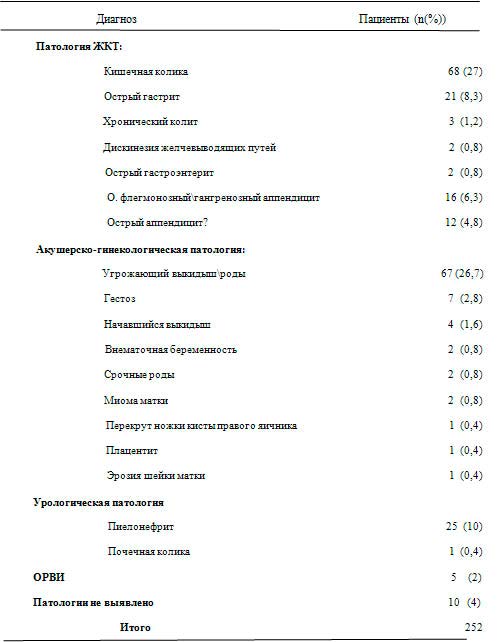

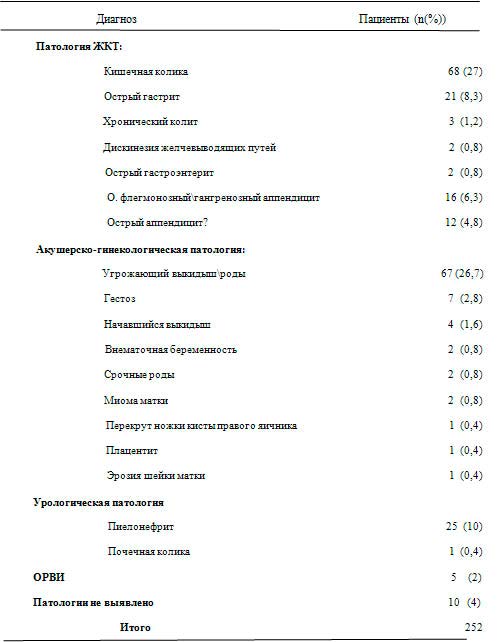

На основании проведенного исследования в процессе дифференцальной диагностики выявлено значительное количество заболеваний, которые представлены в таблице №2.

Таблица№2 Заболевания, диагностированные, у беременных

Основная часть женщин 131 (52%), из всех поступивших в 3 ГКБ с подозрением на острый аппендицит, были во II триместре беременности, 53 (21%) — в I триместре, 68 (27%) — в III.

В первом триместре беременности доминировали заболевания желудочно-кишечного тракта — 58,8%. Из всех заболеваний ЖКТ основное место занимала кишечная колика, причина возникновения которой, вероятно, повышение уровня прогестерона, который оказывает влияние на тонус гладкой мускулатуры кишечника. Акушерско-гинекологическая патология составила 31,4%. По поводу острого аппендицита прооперировано 9,8% беременных женщин.

Во втором триместре также преобладали заболеваний ЖКТ 41,9%. На долю акушерскогинекологической патологии пришлось 35,5%. Характерными для этого триместра так же являлись заболевания мочевыделительной системы (15,3%), причиной развития которых, помимо гормональных сдвигов, являются и механические факторы (сдавление мочеточников маткой, ротирование матки вправо). У 7,3% диагностирован острый аппендицит.

В третьем соотношение заболеваний ЖКТ и акушерско-гинекологической патологии было примерно равным 41,9% и 43,5%. Заболеваний мочевыделительной системы составили 11,3%. У 3,2% выявлен острый аппендицит.

Выводы.

Диагностика острого аппендицита у беременных представляет собой трудную задачу неотложной хирургии.

У беременных больных с абдоминальным болевым синдромом имеет место гипердиагностика острого аппендицита. Это обусловлено трудностями диагностики острого аппендицита у беременных, а также боязнью врачей амбулаторного звена пропустить острую хирургическую патологию.

Среди заболеваний, которые могут симулировать острый аппендицит, чаще всего встречаются акушерско-гинекологическая патология (41,6%), патология желудочно-кишечного тракта (34,4%), мочевыделительной системы (14,9%).

Беременных с подозрением на острый аппендицит целесообразно госпитализировать в многопрофильную клинику, которая имеет опыт и располагает условиями для оказания им круглосуточной специализированной хирургической и акушерско-гинекологической медицинской помощи.

Литература

- Серов, В. Н. Практическое акушерство: рук. для врачей / В. Н. Серов, А. Н. Стрижаков, С. А. Маркин. М.: Медицина, 1997. 512 с.

- Пронин В. А. Патология червеобразного отростка и аппендэктомия / В. А. Пронин, В. В. Бойко. Х.: СИМ, 2007. 271 с., С 12–13.

- Подзолкова Н. М. Актуальные вопросы акушерства и гинекологии / под ред. А. Н. Стрижакова, А. И. Давыдова, Л. Д. Белоцерковцевой. Москва-Сургут, 1996.

- Аl-Mulhim, А. А. // Int. Surg. 1996. Vol. 81, № 3. P. 295–297.

- Attapattu, A.A. [et al.] // Ceylon Med. 1996. Vol. 41, № 3. P. 104–106.

- Bailey, L. E. [et al.] // Amer. J. Surg. 1986. Vol. 52, № 4. P. 218–221.

- Barros, F. [et al.] // Rev. Pol. Med. 1991. Vol. 109. P. 9–13.

- Konlowski, A. [et al.] // Wiad Lek. 1992. Vol. 45, № 13–14. P. 494–497.

- Mazze, R. J. // Obstet. Gynec. 1991. Vol. 77, № 6. P. 835–840.

- Tamir. I. L., Bongard, F. S., Klein, S. R. // Amer. J. Surg. 1990. Vol. 160, № 6. P. 571–575.

Источник

К., 28 лет, обратилась в 10 ч к акушерке фельдшерско-акушерского пункта с жалобами на сильные боли в эпигастральной области и около пупка, тошноту, повышение температуры.

Анамнез. Наследственность не отягощена. Из детских болезней перенесла корь, дифтерию и краснуху, взрослой — пиелит и воспаление легких. Менетруации с 13 лет, установились сразу, по 4—5 дней, через 27—28 дней, безболезненные, обильные. Последние месячные были 20.10 1987 г. Половая жизнь с 21 года, брак первый.

Было четыре беременности: 2 срочных родов и 2 искусственных аборта без осложнений. Последняя беременность год назад закончилась искусственным абортом. Гинекологических заболеваний не было.

История настоящего заболевания. Считает себя беременной в связи с задержкой менструаций; 3 нед назад появились тошнота и рвота по утрам. Временами отмечалась субфебрильная температура. Периодически беспокоили боли в области пупка и пояснице. 3.12. обратилась к акушерке, которая при гинекологическом осмотре обнаружила увеличение матки соответственно 6-недельной беременности. Был рекомендован повторный осмотр через 2 нед. В ночь с 16 на 17. 12. внезапно возникли сильные боли в подложечной области и в области пупка, 2 раза была рвота, температура повысилась до 38°С с кратковременным ознобом. В течение 2 дней отсутствовал самостоятельный стул.

Общее и акушерское обследование. Общее состояние удовлетворительное, телосложение правильное, кожа и видимые слизистые оболочки розовые. Температура 37,8°С, пульс 100 в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. АД 110/70 мм рт. ст. Со стороны органов дыхания и сердечнососудистой системы патологических изменений не обнаружено. Язык несколько суховат, обложен беловатым налетом. Живот округлой формы, при дыхании наблюдается некоторое отставание передней брюшной стенки в. нижних отделах, больше справа. Пальпация живота вызывает напряжение мышц передней брюшной стенки, особенно выраженное в правой подвздошной области. Симптом ГЦеткииа положительный, симптомы Ровзинга и Ситковского слабоположительны.

Влагалищное исследование. Наружные половые органы и влагалище без особенностей, шейка матки цилиндри-ческой формы со следами бывших надрывов в родах. При осмотре с помощью зеркал отмечен цианоз слизистой оболочки влагалища и влагалрщной части шейки маткц, на передней губе шейки матки — некровоточащая эрозия. Выделения слизистого характера. Матка в правильном положении, увеличена соответственно 7—8- недельной беременности, размягчена, болезненна при перемещении. Признак Гбрвица — Гегара положителен. Придатки пальпировать не удалось, имеется небольшая болезненность в области правых придатков матки. Надавливание на задний влагалищный свод вы-зывает болевые ощущения.

Ректальное исследование — сфинктер плотно охватывает введенный палец, ампула прямой кишки заполнена каловыми массами, что затрудняет исследование.

В крови: НЬ — 120 г/л, лейкоцитоз — 11,5- 109/л.

Какой предположительный диагноз может поставить акушерка на основании анамнеза и данных осмотра?

Итак, речь идет о беременной, у которой среди полного здоровья возник приступ болей с преимущестевенной локализацией в эпигастральной области и около пупка. Боли сопровождались повышением температуры, тахикардией, ознобом. Язык обложен и суховат. При объективном обследовании ясно отмечаются напряжение мышц передней брюшной стенки (симптом мышечной защиты) в правой подвздошной области, положительный симптом Щеткина и нерезко выраженные аппендикулярные симптомы. Лейкоцитоз в крови составил 11,5 -109 /л. Все эти данные весьма типичны для острого аппендицита, возникшего при раннем сроке беременности.

Сочетание аппендицита с беременностью, или более точно — осложнение беременности аппендицитом, представляет собой один из самых сложных пограничных вопросов акушерства и хирургии. Достаточно, например, указать, что,по данным Н. А. Виноградова, смертность от аппендицита беременных в 10 раз выше, чем небеременных. Столь неблагоприятные исходы связаны в первую очередь с поздним оперативным вмешательством из-за трудностей диагностики данного заболевания.

Клиницистам давно известно неблагоприятное влияние беременности на течение аппендицита, во время которой в организме развивается ряд факторов, предрасполагающих к патологическим изменениям в червеобразном отростке. К их числу в первую очередь относится смещение вверх и кнаружи слепой кишки вместе с аппендиксом за счет увеличения размеров беременной матки. Одновременно происходят поворот кишки и червеобразного отростка, его перегиб, растя-жение, разрывы ранее образовавшихся спаек. Застой содержимого в просвете аппендикса и нарушение кровообращения в его стенках способствуют деструктивным и инфекционным процессам.

У беременных повышена склонность к тромбозам. Этот процесс, видимо, играет роль и при прободении черве-образного отростка, что характерно для аппендицита в последние месяцы беременности. Некоторые авторы запоры, свойственные беременным, также относят к моментам, предрасполагающим к возникновению аппендицита.

Таким образом, беременность в значительной степени способствует развитию острого аппендицита или обострению хронического воспалительного процесса червеобразного отростка.

Частота сочетания аппендицита и беременности изучена достаточно хорошо. Результаты большинства исследований свидетельствуют, что среди женщин, направленных в стационар по поводу острого аппендицита, нормальная беременность диагностируется у 2—3 %. В поздние сроки беременности эта патология t встречается значительно реже (у 0,1 %).

Большое практическое значение имеет изучение вопросов, связанных с влиянием аппендицита на течение беременности и развитие плода. По данным литературы, это заболевание при беременности нередко служит причиной само-произвольных абортов и преждевременных родов, что связано не только с наличием воспалительного очага в малом тазу, но и с последствиями операционной травмы. Воспалительный очаг оказывает на беременность многообразные воздействия. Доказана отрицательная роль сращений, которые часто вызывают преждевременные сокращения матки. Кроме того, матка может инфицироваться контактным путем (по брюшине, через свободный фимбриальный конец маточной трубы). Большую опасность представляют гнойные метастазы, которые из червеобразного отростка могут проникать в плаценту, децидуальную оболочку матки и само плодное яйцо. Имеются отдельные сообщения о рождении детей с признаками внутриутробной инфекции, матери которых страдали аппендицитом.

Диагностика этого заболевания во время беременности может г представлять очень большие сложности в связи с тем, что симптомы раннего токсикоза подчас в значительной степени изменяют «классическую» симптоматологию ап-пендицита. Так, появление тошноты, рвоты и субфебрильной температуры, болей в области пупка у нашей больной можно было в равной степени отнести за счет как признаков раннего токсикоза, так и начальных (продромальных) симптомов воспалительных изменений в червеобразном отростке.

Поэтому не удивительно, что 3.12 при гинекологическом осмотре не было высказано никаких предположений относительно возможности аппендицита. Только появление острой картины заболевания в ночь с 16 на 17.12. заставило акушерку задуматься относительно истинного его характера.

По данным большинства исследований, ведущий симптом аппендицита во время беременности — внезапное начало заболевания. Следующим важным признаком воспаления червеобразного отростка считается боль. Хотя на нее жалуются не все больные, тем не менее болевой синдром — наиболее характерный, ранний и постоянный признак забо-левания. По образному выражению Мондора, боль при аппендиците «не всегда назначает хирургу свидание в правой подвздошной области». Действительно, в начале заболевания боль, распространяясь по путям висцеро-висцерального рефлекса, локализуется в элигастрии, затем переходит на область пупка и только потом сосредоточивается в правой подвздошной области. Она обычно усиливается при кашле. Именно такая динамика болевого синдрома была и у нашей больной.

При ретроцекальном расположении червеобразного отростка (кзади от слепой кишки) возможен положительный симптом Пастернацкого, боли в правой подвздошной области могут быть выражены относительно слабо. При этом они обычно локализуются сзади в пространстве между XII ребром и гребешком подвздошной кости или же в правом подреберье.

Совершенно иной характер болевого синдрома при тазовом расположении червеобразного отростка: боль выяв-ляется только при влагалищном или ректальном исследовании. Известное диагностическое значение приобретает симптом Промптова, сущность которого заключается в том, что исследование через прямую кишку вызывает значительную болезненность в ректальноматочном пространстве, в то время как смещение матки пальцем, упирающимся во влагалищную часть шейки матки, почти безболезненно.

Для распознавания аппендицита большую роль играет положительный симптом Щеткина, свидетельствующий о воспалении брюшины в исследуемой области. Кроме того, важным моментом служит защитное напряжение мышц передней брюшной стенки в. правой подвздошной области. Следует, однако, учитывать, что при чрезмерном развитии жировой клетчатки передней брюшной стенки явления мышечной защиты могут и отсутствовать. Наконец, при подозрении на аппендицит надо всегда определять наличие аппендикулярных симптомов.

Рвота и тошнота нередко сопутствуют острому аппендициту, но их отсутствие не исключает этого заболевания, и они, кроме того, очень часто встречаются и при неосложненной беременности.

Язык в начале заболевания бывает обложен, но влажный, а в дальнейшем становится сухим. Стул и отхождение газов могут задерживаться. Температура тела повышается (37,5—38 °С, реже выше). Пульс учащается. В периферической крови характерны лейкоцитоз (12,0 — 14,0-Iл /л;, сдвиг лейкоцитарной формулы влево и увеличение СОЭ. Однако аналогичные изменения крови, хотя и менее выраженные, отмечаются и при неосложненной беременности.

Описанная клиническая картина острого аппендицита почти полностью совпадает с таковой у нашей больной. Однако ойа свойственна только для беременности ранних сроков. Поздняя диагностика его еще более затрудняется из-за нетипичной локализации болей и отсутствия мышечного напряжения передней брюшной стенки.

Дифференциальная диагностика острого аппендицита у беременных

Острый аппендицит во время беременности следует в первую очередь отличать от пиелита, правостороннего сальпингоофорита, нарушенной трубной беременности, перекрутки ножки кисты яичника.

Пиелит часто сопровождается ознобом, высокой температурой, положительным симптомом Пастернацкого, дизурическими расстройствами, частой рвотой. Боли Локализуются высоко и возникают позже, чем общие явления, в то время как острый аппендицит начинается именно с них. В моче обнаруживаются белок и повышенное количество лейкоцитов.

Острое воспаление придатков матки чаще наблюдается после менструации, переохлаждения или прерывания беременности. Боли при этом локализуется внизу живота справа или слева от средней линии и обычно иррадиируют в крестец. Нередко мочеиспускание становится болезненным, особенно в конце опорожнения мочевого пузыря. Пальпирование измененных придатков матки или смещение шейки во время влагалищного исследования вызывают резкую болезненность. Температура высокая, СОЭ резко увеличена.

Прервавшаяся внематочная беременность отличается анемизацией больной: ригидность мышц передней брюшной стенки часто отсутствует. Температура нормальная или субфебрильная, лейкоцитоза обычно не бывает. Сопоставление клинических симптомов с анамнезом помогает правильно распознавать заболеваний.

О перекруте ножки кисты яичника свидетельствует наличие кисты или указание на него в анамнезе, увеличение размеров опухоли (вследствие венозного застоя), болезненность при пальпации и перемещении кисты. При перекруте киста яичника утрачивает свою подвижность из-за относительно быстро развивающегося спаечного процесса с сальником и петлями кишечника.

Иногда острый аппендицит приходится различать от кишечной непроходимости, для которой характерны локализованные боли, рвота (вначале обычная, а затем и с каловым запахом), задержка газов и кала (ведущая к асимметричному вздутию живота), видимая на глаз перистальтика (при аускультации удается также обнаружить отчетливые звуки перистальтики), наличие в приводящем отрезке кишки «шума плеска», на рентгенограмме округлые множественные полости с горизонтальными уровнями жидкости, неясно выраженный симптом Щеткина, отсутствие мышечной защиты.

Тактика при диагностике острого аппендицита у беременной

Больную с острым аппендицитом следует срочно госпитализировать в хирургическое отделение районной или городской больницы при обязательном сопровождении акушерки. Противопоказано введение болеутоляющих средств, чтобы не изменить клинической картины заболевания.

Лечение острого аппендицита у беременных

При сочетании острого аппендицита и беременности показаны экстренная операция (аппендэктомия) и консервативное ведение беременности. Ведение послеоперационного периода включает в себя ряд мер, направленных на профилактику самопроизвольного аборта. Беременным назначают строгий постельный режим в течение минимум 5 дней после аппендэктомии (этот срок удлиняется по мере увеличения срока беременности), обезболивающие препараты, свечи с папаверином, витамин Е, прогестерон. Как только больная начинает вставать, необходимо носить бандаж. Выписка разрешается не ранее чем через 2 нед после операции.

Акушерский семинар, Кирющенков А.П., Сабуров Х.С.,1992г.

Источник