Дифференциальный диагноз аппендицита по узи

2 Редакция

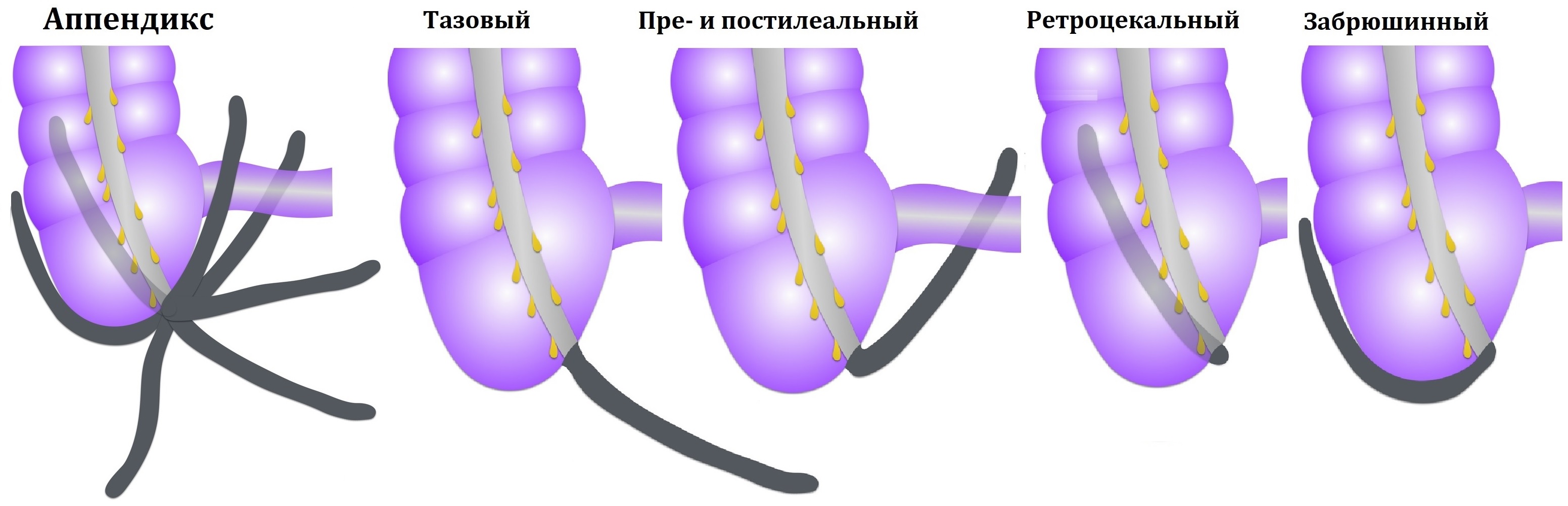

Аппендикс — выпячивание из купола слепой кишки; толщина до 6 мм, длина 2-20 см; редко бывает отростков больше или меньше одного.

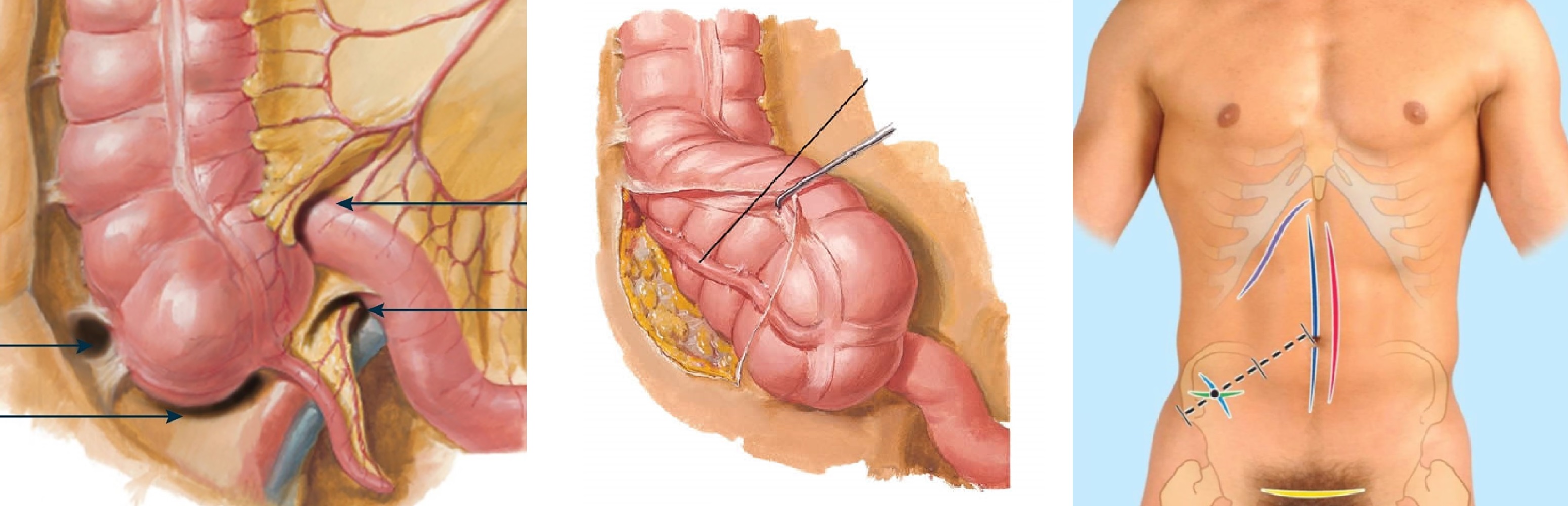

В отростке выделяют основание, тело и конец; покрыт брюшиной со всех сторон; очень подвижный благодаря хорошо развитой брыжейке.

Основание отростка в точке Мак-Бурнея; конец гуляет в малый таз, пре- и постилеально, ретроцекально, иногда расположен забрюшинно.

Тазовый аппендицит образует спайки с прямой кишкой, мочевым пузырем, маткой, придатками; болит низ живота, нарушен стул и мочеиспускание.

Пре- и постилеальный отросток между петель подвздошной кишки; аппендицит болит в правом нижнем квадранте живота, имеется напряжение мышц.

Ретроцекальный отросток в ретроцекальном кармане; аппендицит болит в правом нижнем квадранте живота, напряжение мышц неясное.

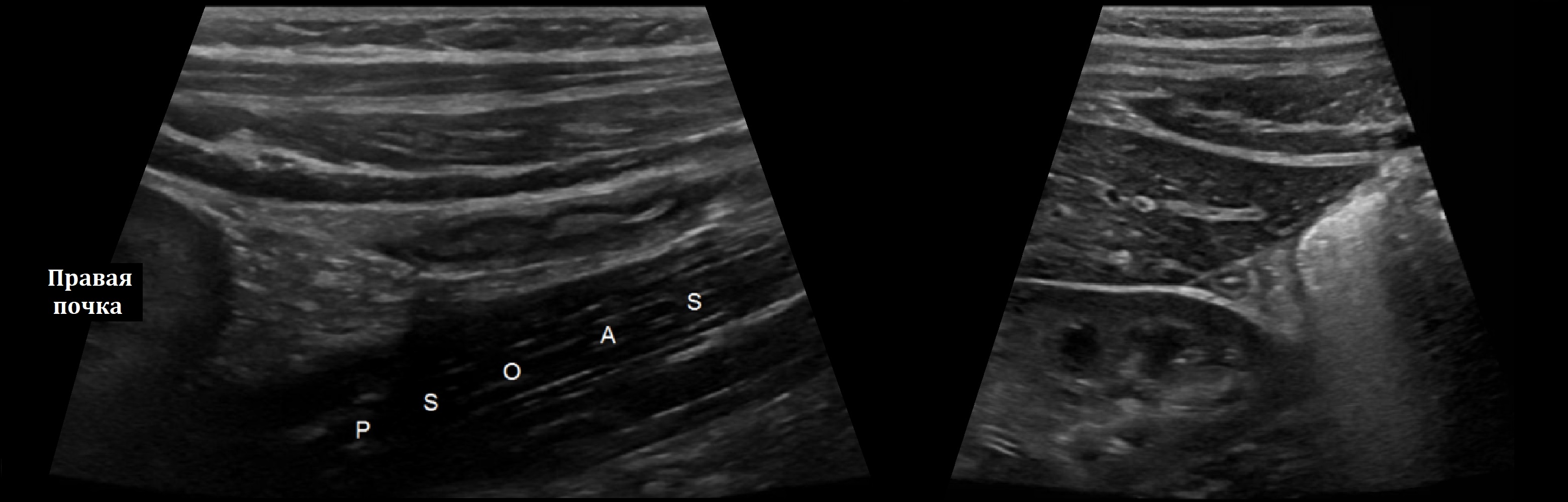

Забрюшинный отросток кнаружи от слепой кишки, не задевает органы брюшной полости; аппендицит болит в пояснице как почечная колика.

При незавершенном повороте слепая кишка размещается атипично — в правом боковом кармане, под печенью, с левой стороны живота.

Подпеченочный аппендицит срастается с капсулой печени; боль и напряжение мышц в правом подреберье как при остром холецистите.

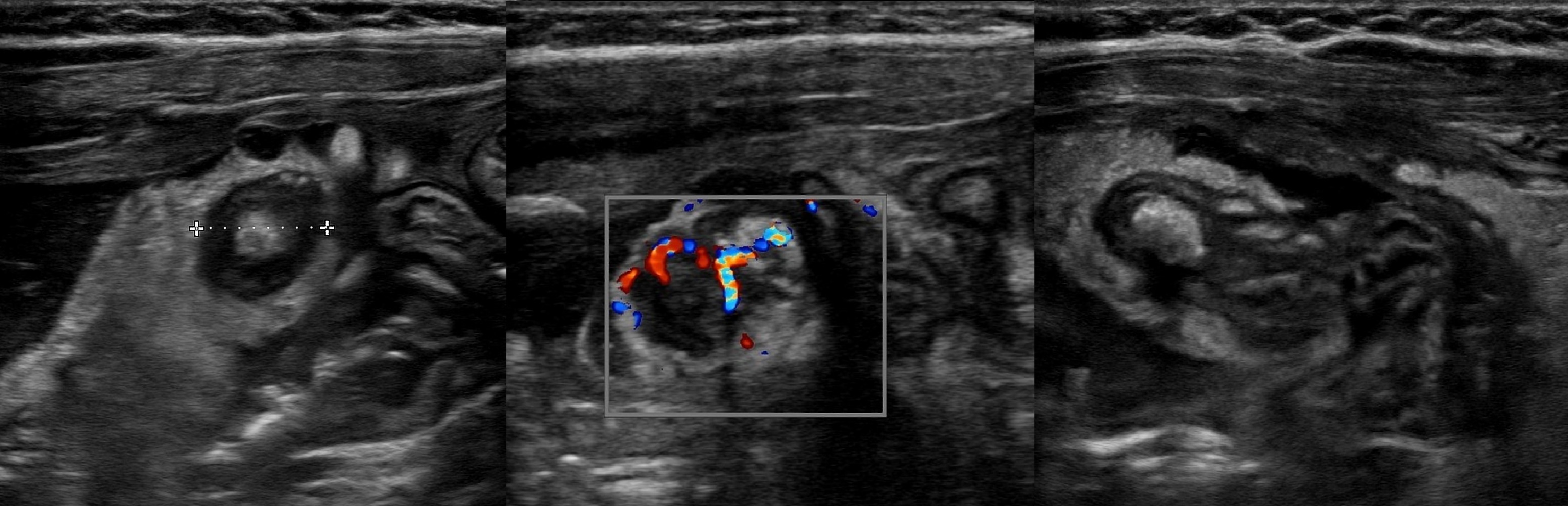

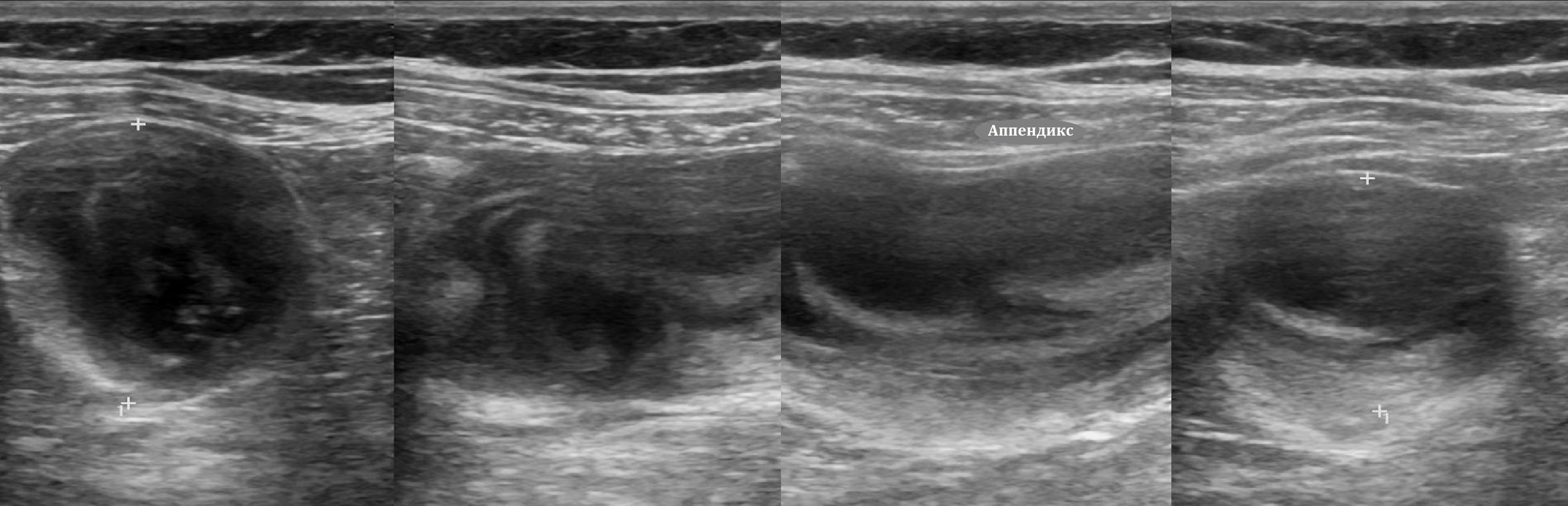

Задача. На УЗИ подпеченочный аппендикс: между нижним полюсом правой почки и печенью слепо заканчивается трубчатая структура, стенка слоистая; на поперечном срезе «мишень».

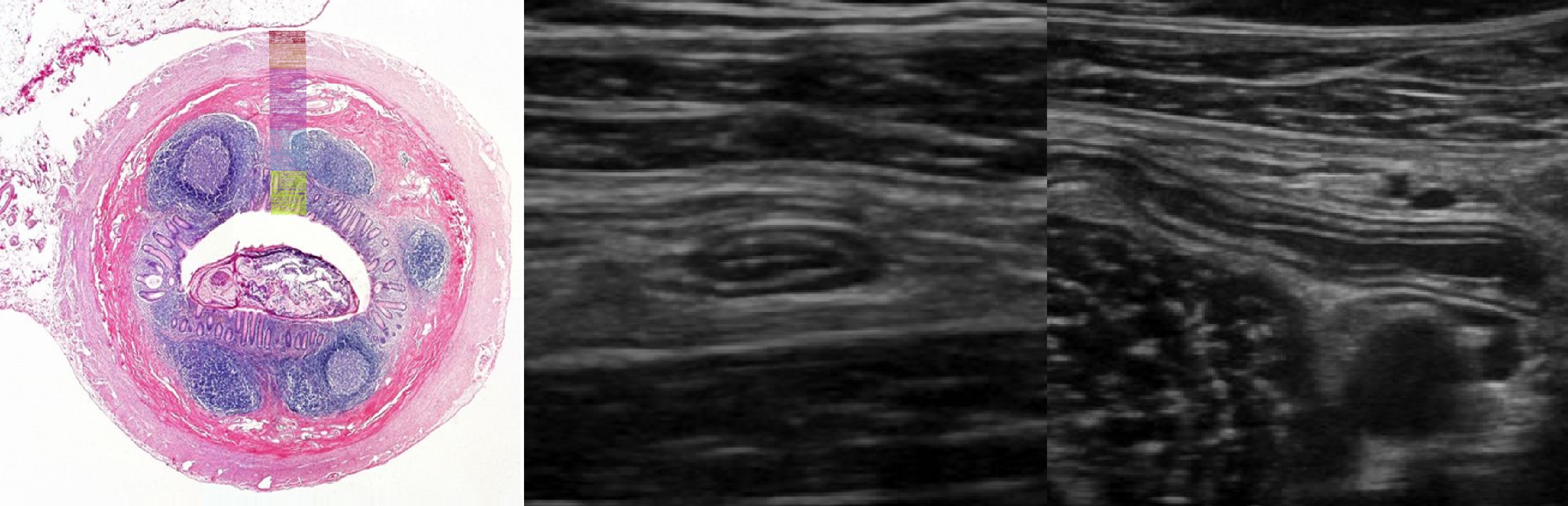

Стенку отростка составляют слизистая, лимфоидные фолликулы, подслизистая, мышцы продольные и циркулярные, серозная оболочка.

На УЗИ гиперэхогенные слизистая, подслизистая, серозная оболочка и жир снаружи; гипоэхогенные лимфоидные фолликулы и мышцы.

В здоровом отростке передне-задний размер (ПЗР) меньше 6 мм, толщина стенки и подслизисто-мышечного слоя (ПМС) меньше 3 и 1,7 мм.

В просвете отростка анэхогенная жидкость, гипоэхогенный кал, гиперэхогенный газ; иногда противные слизистые смыкаются в единую линию.

Задача. На УЗИ здоровый аппендикс: подвижная трубчатая структура слепо заканчивается; просвет смыкается, ПЗР 5 мм; стенка пятислойная, ПМС 1 мм; окружающие ткани не изменены.

Задача. На УЗИ лимфоидная гиперплазия аппендикса: на поперечном срезе «мишень», просвет сомкнут, ПЗР 7,5 мм; стенка слоистая, лимфоидный слой 1,4 мм; окружающие ткани не изменены.

Задача. На УЗИ аппендикс перерастянут калом: ПЗР 8,5 мм, просвет расширен гипоэхогенной массой, акустическая тень; стенка слоистая, толщина меньше 1 мм; окружающие ткани не изменены.

Непроходимость предваряет аппендицит; каловые камни, лимфоидная гиперплазия и др. нарушают отток, высокое давление в просвете вызывает ишемию стенки.

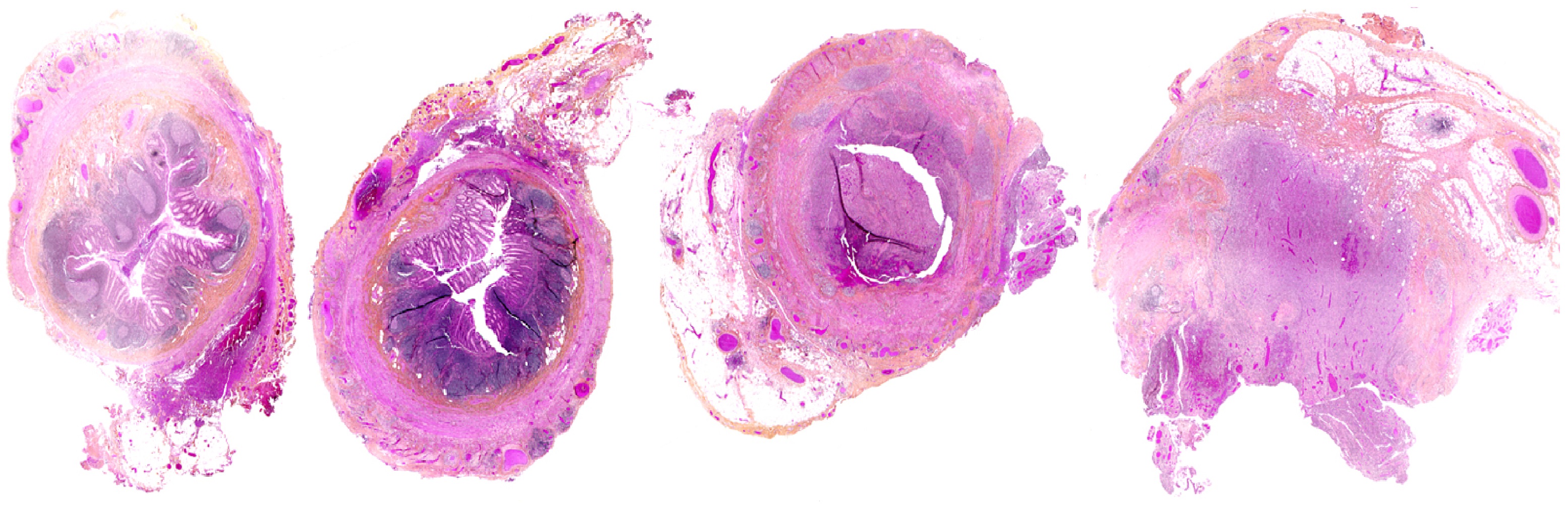

При катаральном аппендиците в слизистой и серозной оболочке скудные нейтрофильные инфильтраты, редкие сосуды расширены; самоизлечение вероятно.

При флегмонозном аппендиците стенка остается слоистой; нейтрофильная инфильтрация и полнокровие всех слоев, эрозия слизистой; самоизлечение нечасто.

При гангренозном аппендиците стенка теряет слоистость; в очагах некроза ткань замещает бессвязная масса мертвых клеток; самоизлечение невероятно.

Перфорация стенки приближается при некрозе мышечного слоя; анатомию отростка искажает абсцесс и беспорядочно скученные пограничные органы.

Аппендицит на УЗИ

Аппендицит должно исключать у всех пациентов с болью в животе, которая неясная, постоянная, нарастающая, усиливается при движении.

Используют линейный датчик 7-18 МГц, для упитанных — конвексный датчик 3-5 МГц, при тазовом аппендиксе — ректо-вагинальные датчики.

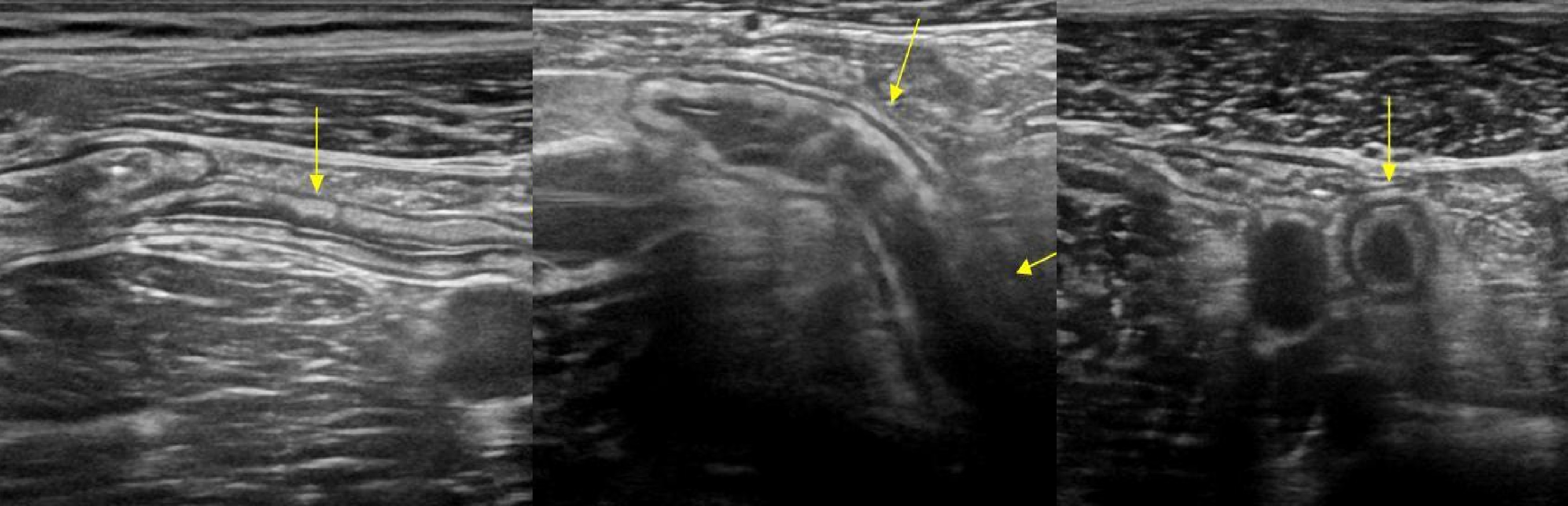

Применяйте технику ступенчатого сжатия: под давлением датчика оттесняют газ, раздвигают петли кишечника, погружаются шаг за шагом.

Спускайтесь по ободочной кишке до перехода подвздошной кишки в слепую, отросток вырастает из купола слепой кишки, заканчивается слепо.

На продольном срезе оцените всю длину отростка, иначе упускают аппендицит конца.

Признаки аппендицита на УЗИ

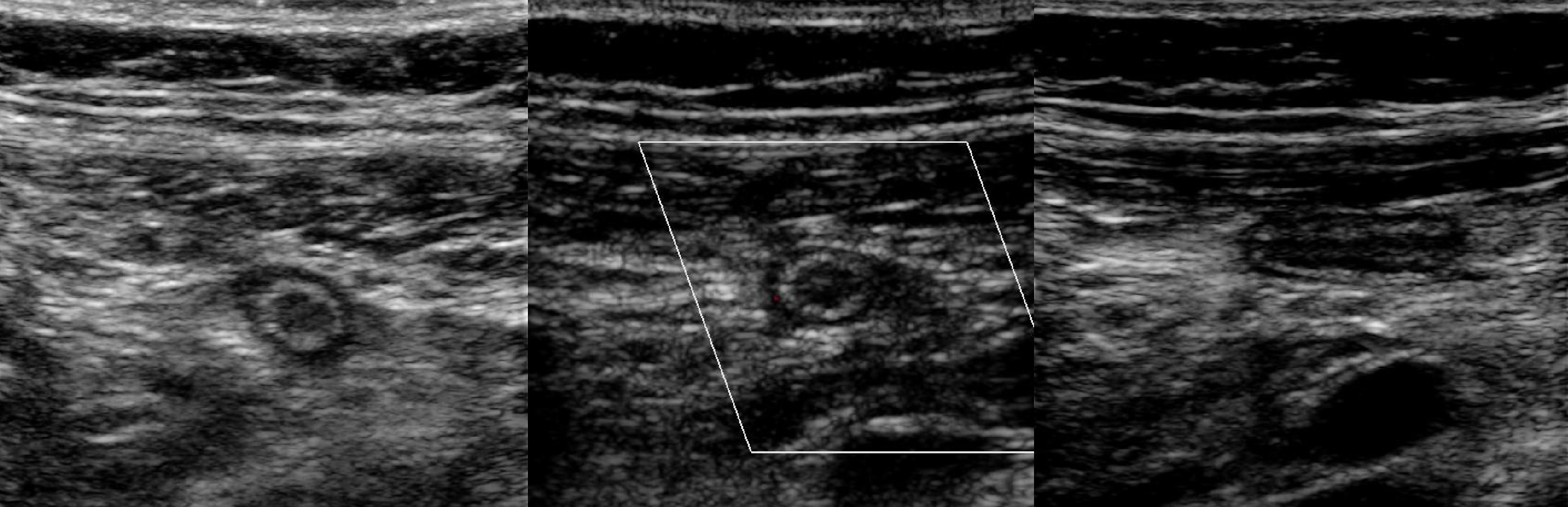

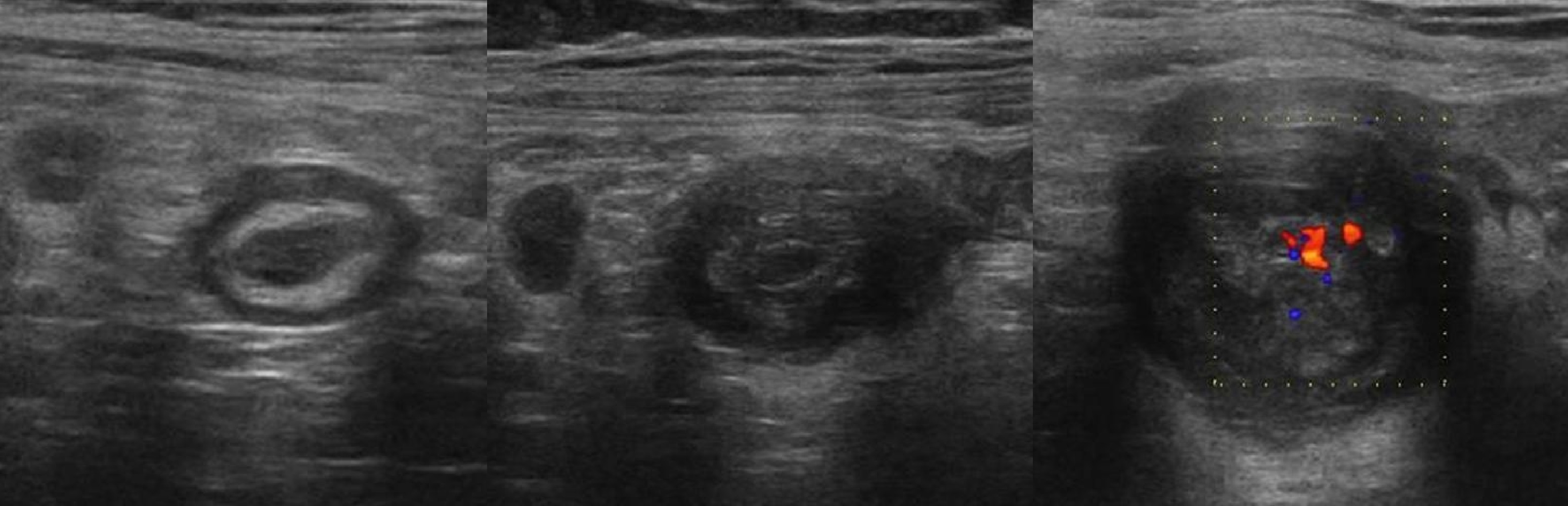

- ПЗР>6 мм, ТС>3 мм, ПМС>1,7 мм;

- Поперечное сечение отростка округлое, не сжимается;

- Слоистость стенки сохраняется при флегмонозном и нарушена при гангренозном аппендиците;

- Кровоток в стенке усилен при флегмонозном и фрагментарный при гангренозном аппендиците;

- Анэхогенный ободок снаружи — реактивный экссудат;

- Гиперэхогенный жир с усиленным кровотоком вокруг;

- При сомнительных результатах рекомендовано МСКТ.

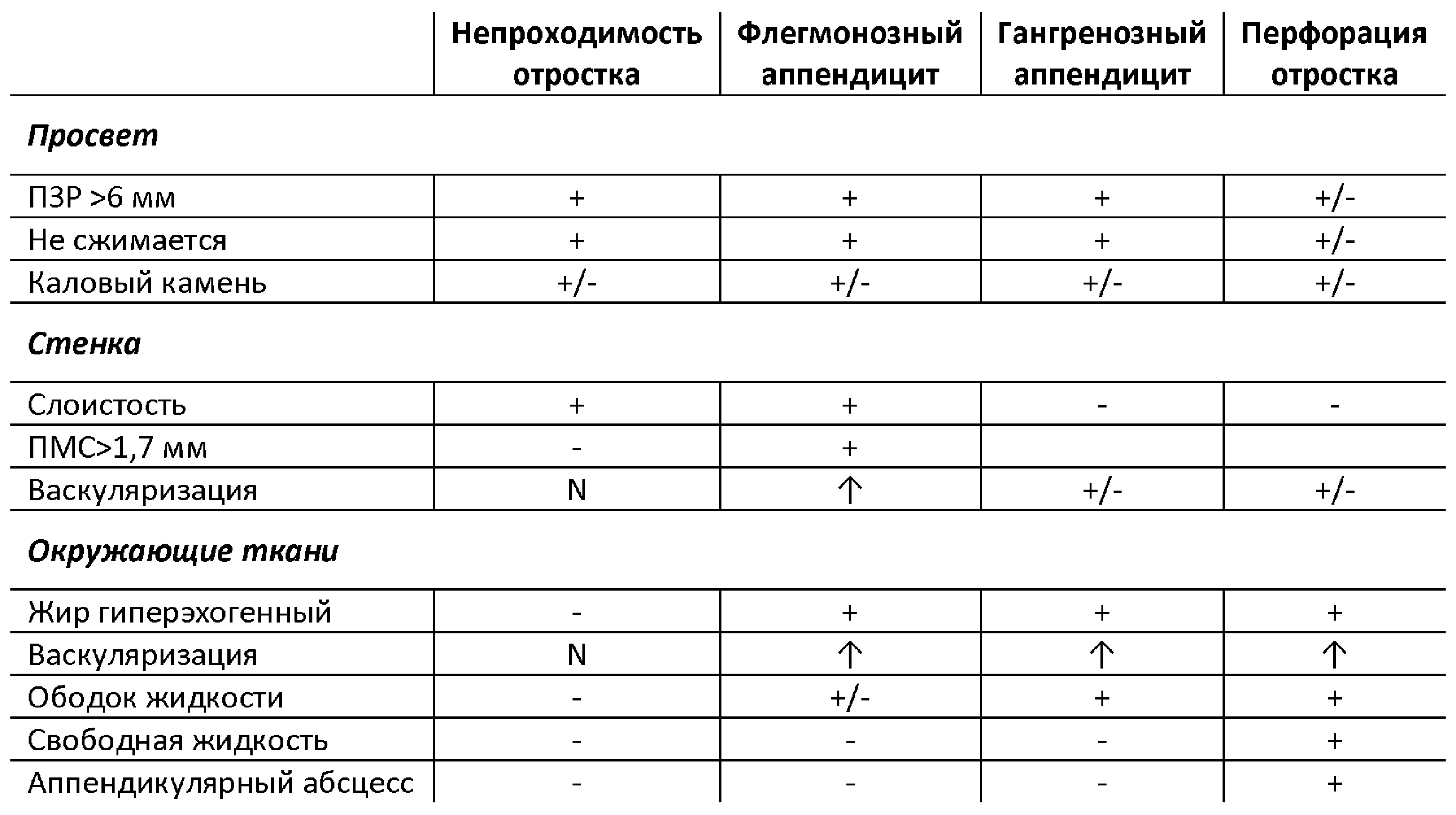

Таблица. Эхопризнаки непроходимости, флегмонозного и гангренозного аппендицита, перфорации

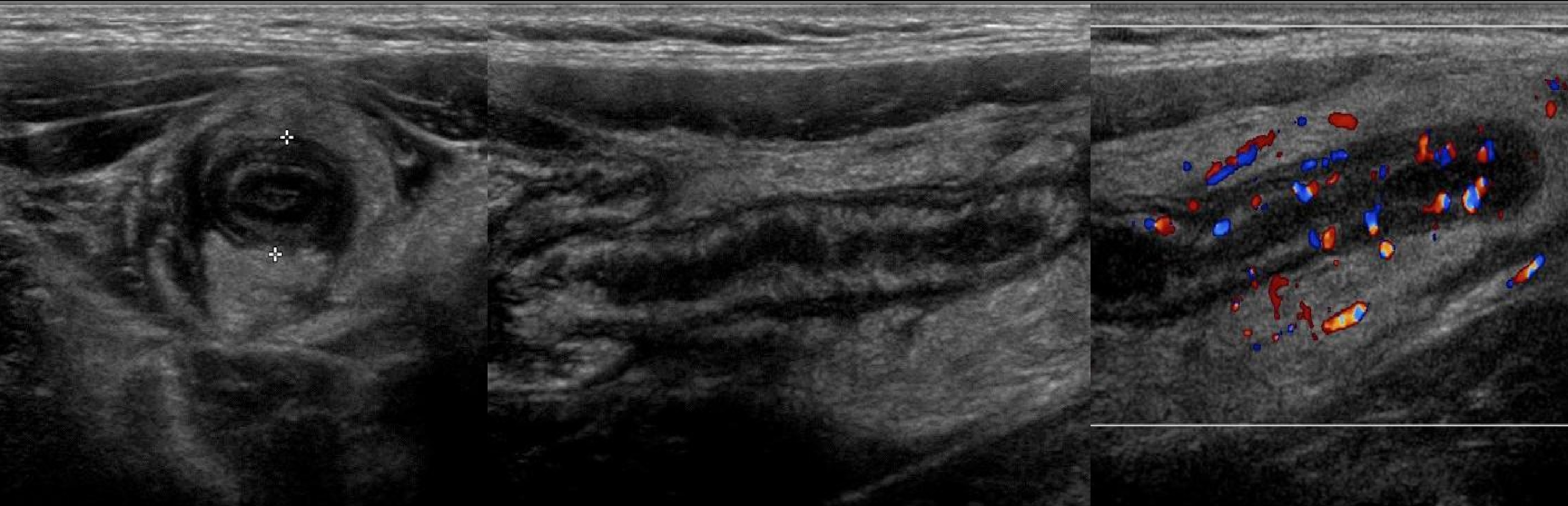

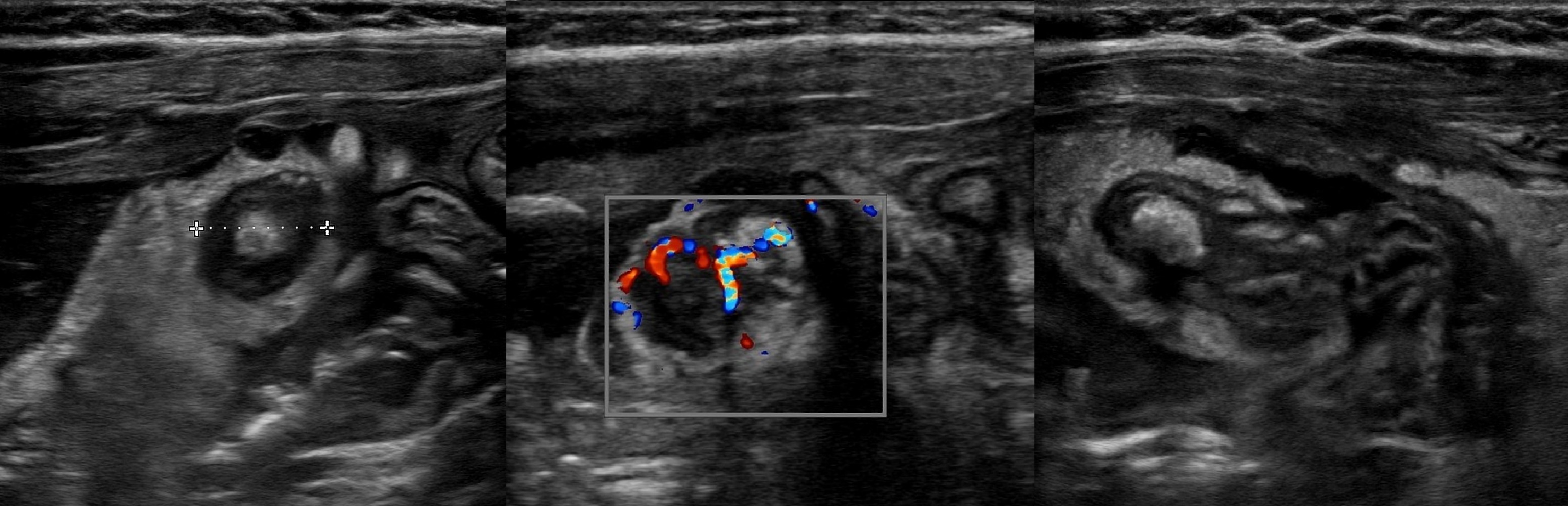

Задача. На УЗИ аппендикс: ПЗР 8 мм, не сжимается, перистальтика отсутствует; стенка слоистая, подчеркнутый подслизистый слой, ПМС 3 мм, гиперемия; вокруг гиперэхогенный жир, гиперемия. Заключение: Аппендицит флегмонозный.

Задача. Основание и тело аппендикса — ПЗР 5 мм, сжимается, стенка дифференцирована на слои, ПМС 1 мм; конец — ПЗР 8 мм, не сжимается, дифференцировка на слои сохранена, ПМС 2 мм. Заключение: Аппендицит флегмонозный.

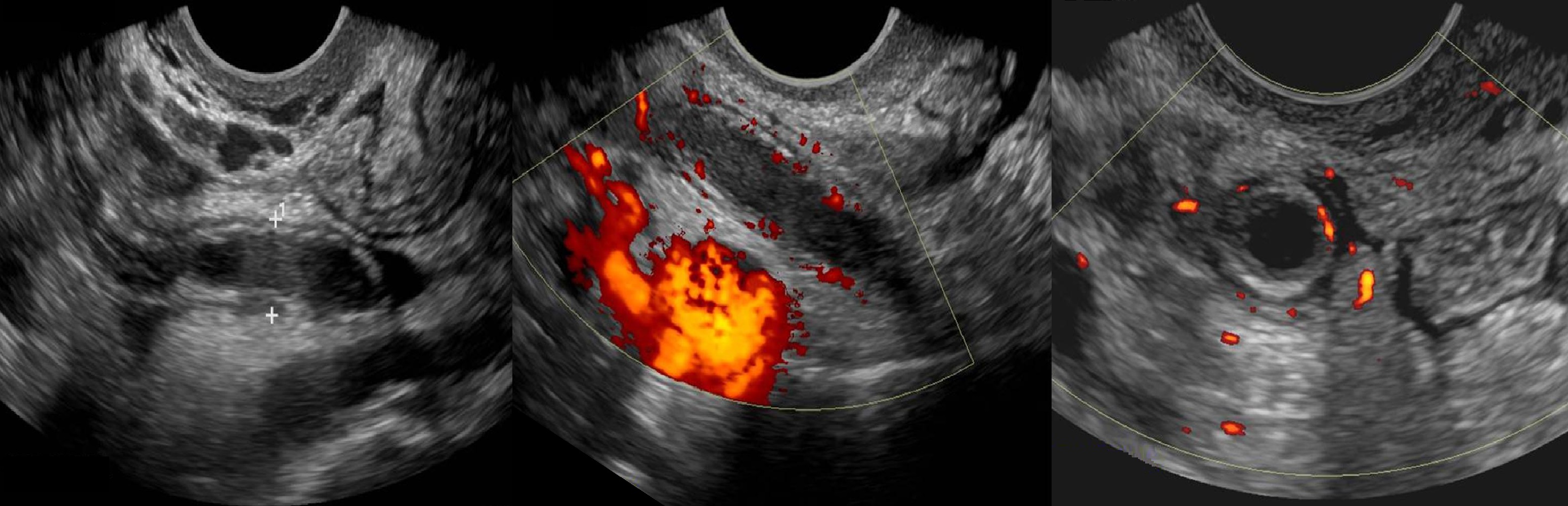

Задача. ТВ УЗИ: справа трубчатая структура слепо заканчивается, не сообщается с яичником; в просвете жидкость, кровоток в стенке усилен; окружающий жир гиперэхогенный, жидкость в малом тазу. Заключение: Аппендицит флегмонозный.

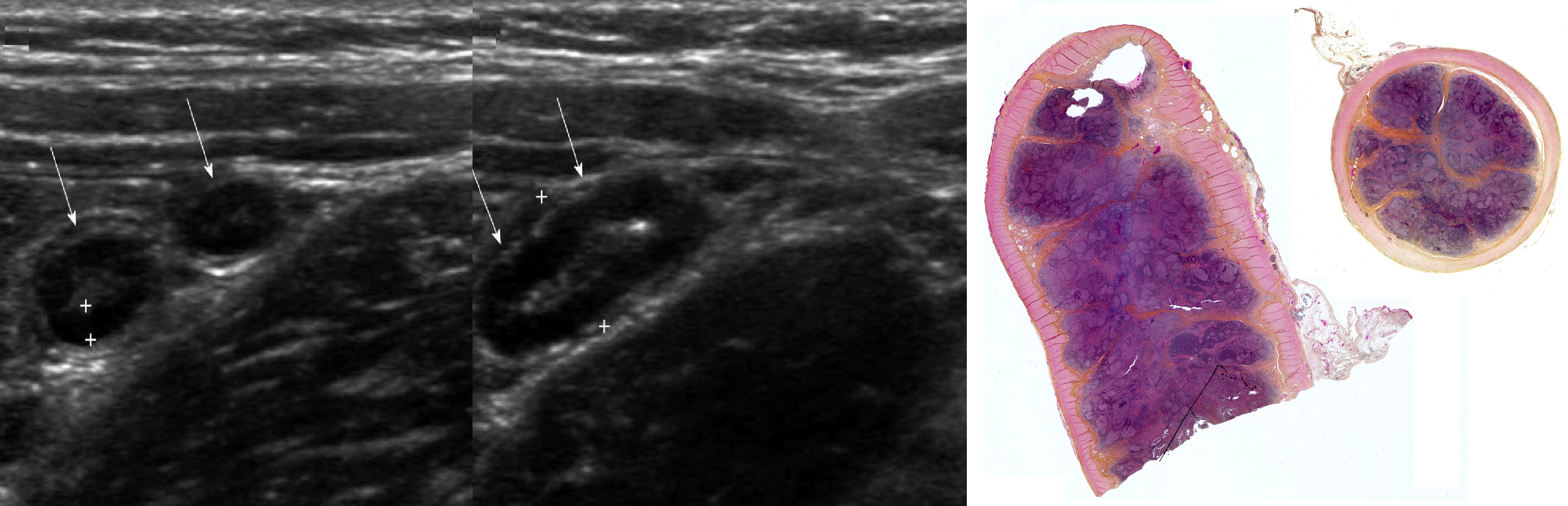

Аппендицит отграничивают петли соседних кишок, сальник, пограничные органы; не дают развиваться перитониту при перфорации.

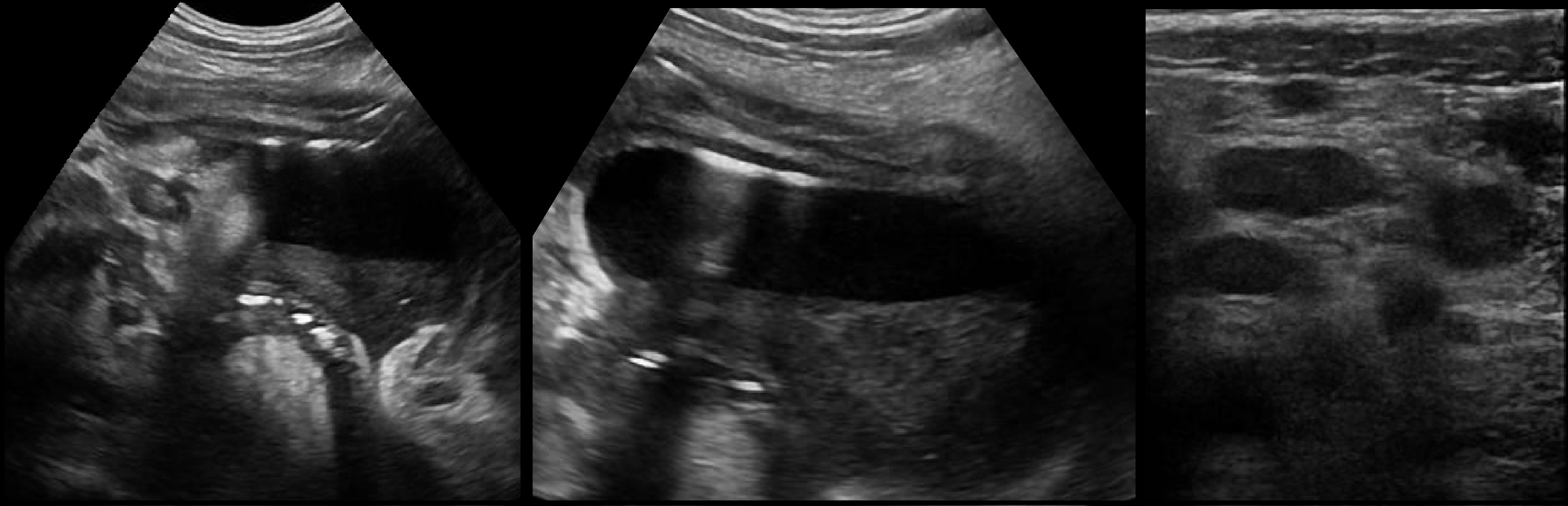

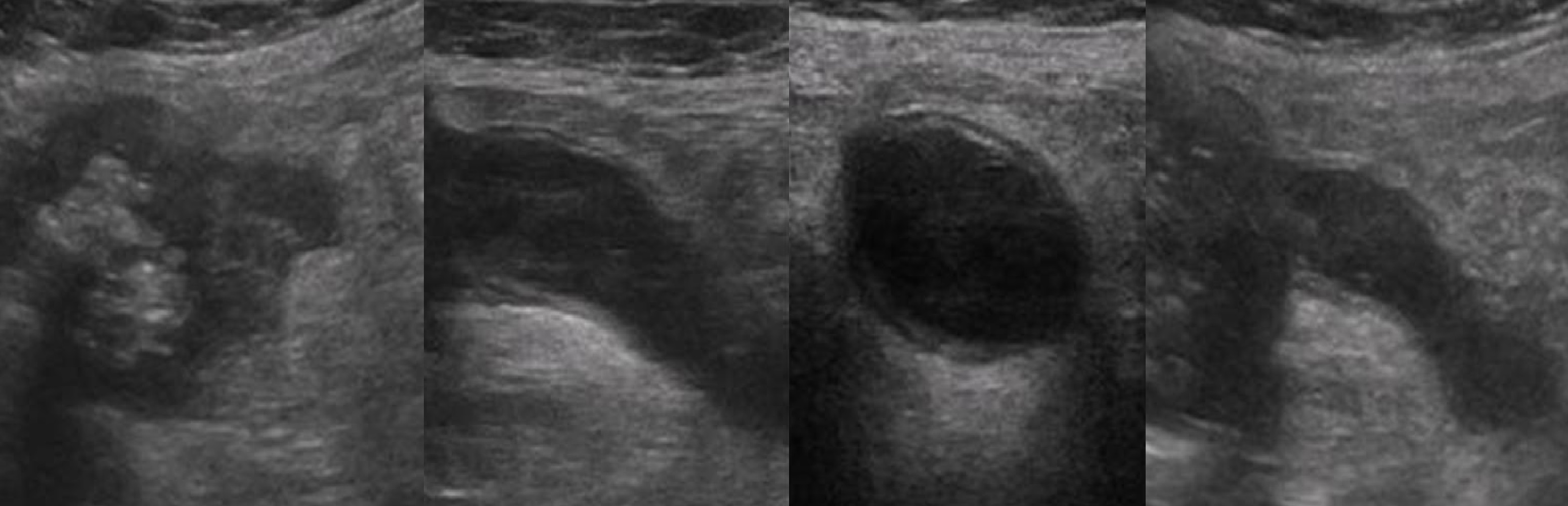

На УЗИ аппендикулярный абсцесс — неоднородная бездвижная масса, включает фрагменты аппендикса, сальник, близкие органы.

Аппендикулярный абсцесс часто содержит уровень жидкости, каловый камень, газ; иногда вскрывается в петли соседних кишок.

Сформировавшийся абсцесс дренирую через кожу, при тазовом положении — через стенку прямую кишку или свод влагалища.

Вытекание гноя внутрибрюшинно вызывает перитонит с парезом кишечника, обильным выпотом, абсцессами печени и т.д.

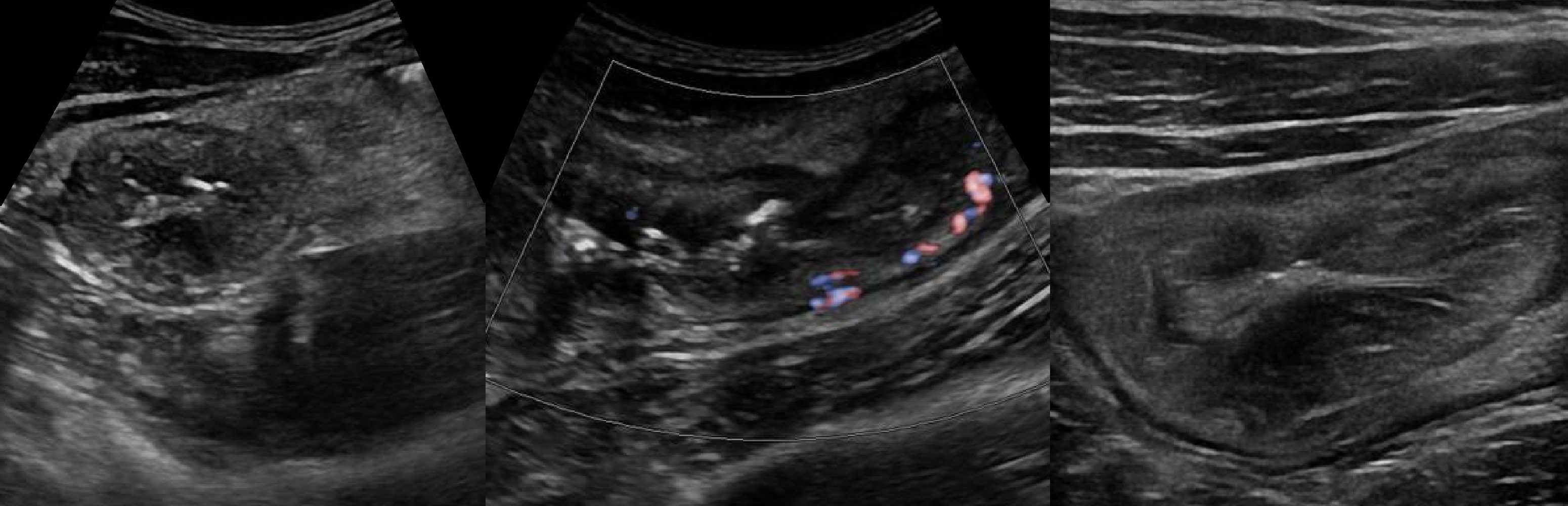

Задача. На УЗИ аппендикс: ПЗР 10 мм, в просвете гиперэхогенный очаг с акустической тенью; стенка пятислойная, ПМС 2,5 мм, слизистая прерывистая; вокруг гиперэхогенный жир, свободная жидкость. Заключение: Аппендицит с перфорацией, формирующийся абсцесс.

Задача. На УЗИ аппендикс: ПЗР 12 мм, в просвете каловый камень; слоистость стенки смазанная и прерывистая, ПМС 2,5 мм, кровоток заметно усилен; вокруг гиперэхогенный жир, свободная жидкость. Заключение: Аппендицит с перфорацией, формирующийся абсцесс.

Задача. На УЗИ аппендикс: ПЗР 13 мм; слоистость стенки нарушена; вокруг гиперэхогенный жир, большое ограниченное образование с уровнем и газом; брыжеечные лимфоузлы увеличены. Заключение: Аппендицит с перфорацией, аппендикулярный абсцесс.

Задача. На УЗИ аппендикс: ПЗР 11 мм, в просвете каловый камень; слоистость стенки нарушена, васкуляризация фрагментарная; вокруг гиперэхогенный жир, петли кишки, свободная жидкость. Заключение: Аппендицит с перфорацией, аппендикулярный абсцесс.

Дифференциальная диагностика аппендицита на УЗИ

Мезаденит

Мезаденит — воспаление брыжеечных лимфатических узлов; у детей с острой болью в животе часто ошибочно диагностируют аппендицит.

Мезаденит — доброкачественное состояние, не требует медицинского и хирургического лечения; в остром периоде детей наблюдают.

Смотри Мезаденит на УЗИ (лекция на Диагностере)

Инвагинация кишечника

Инвагинация кишечника — внедрение кишки в просвет примыкающего участка; появляется плотная опухоль и приступообразная боль в животе.

Инвагинация кишечника встречается преимущественно у детей до 10 лет; в 90% случаев слепая и подвздошная заходят в ободочную кишку.

Смотри Инвагинация кишечника на УЗИ (лекция на Диагностере)

Прободная язва

Прободная язва насквозь проходит стенку кишки или желудка; чаще располагается не дальше 2 см по обе стороны от привратника.

При прободной язве «кинжальная» боль пронзает под правым ребром, затем растекается, спустя время охватывает весь живот.

Смотри Прободная язва на УЗИ (лекция на Диагностере)

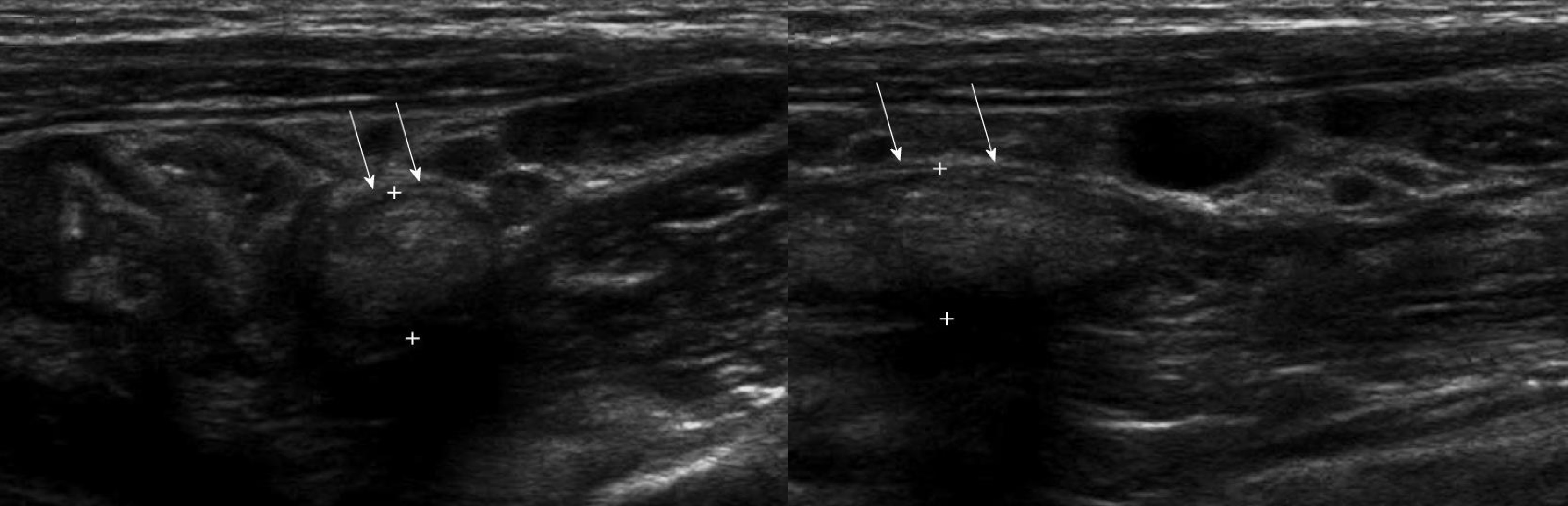

Инфекционный энтероколит

Энтероколит — воспаление слизисто-подслизистого слоя тонкой и толстой кишки; частые причины кампилобактер, сальмонеллы, иерсинии и др.

Когда энтероколит ограничивается илеоцекальной зоной, болит внизу живота, диарея не выраженная; ошибочно диагностируют аппендицит.

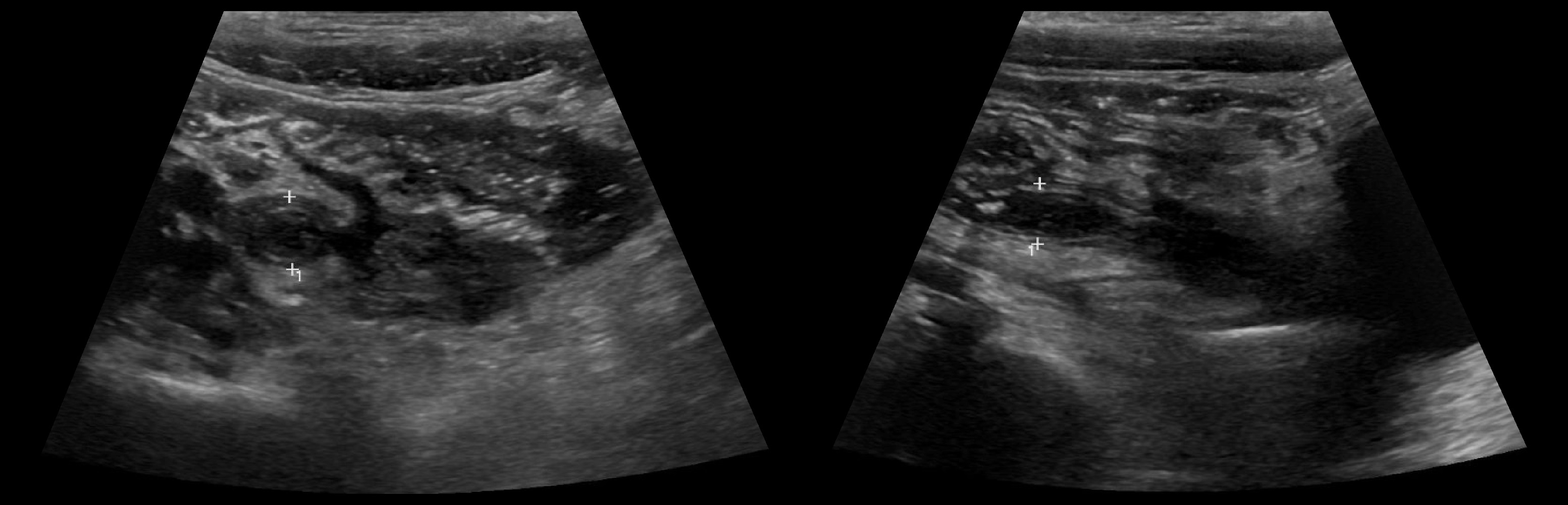

При инфекционном энтероколите слоистое строение стенки сохраняется: слизисто-подслизистый слой утолщены, мышечный и серозный слои интактны.

При инфекционном энтероколите сальник и брыжейка никогда не вовлекаются, нет признаков кишечной непроходимости, абсцессов и свищей.

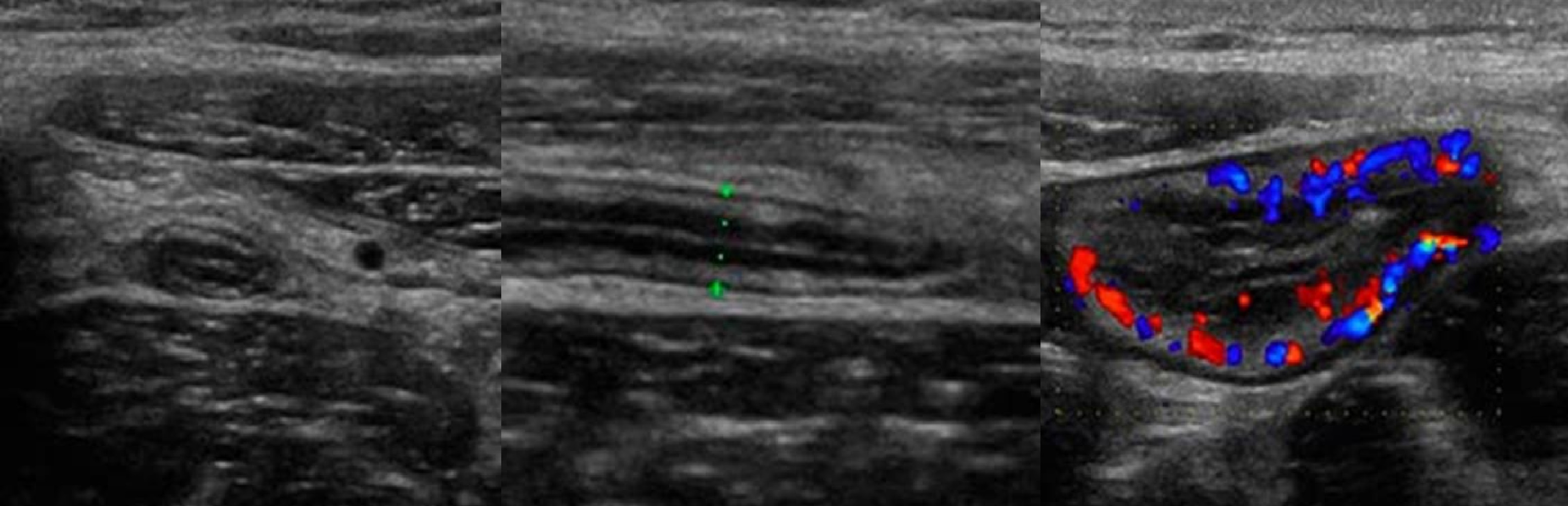

Задача. На УЗИ аппендикс не изменен; в подвздошной и толстой кишке утолщен слизисто-подслизистый слой, интактный мышечный слой. Заключение: Эхопризнаки энтероколита.

Болезнь Крона

Болезнь Крона в илеоцекальной зоне может имитировать аппендицит.

На УЗИ стенка аппендикса, слепой и конечного отдела подвздошной кишки утолщена, васкуляризация усилена; жир вокруг гиперэхогенный.

Прерывистый внутренний контур указывает на близкую перфорацию; жидкость и газ за пределами кишки, значит перфорация состоялась.

Задача. На УЗИ аппендикс не изменен; стенка конечного отдела подвздошной кишки утолщена, васкуляризация усилена. Заключение: Эхопризнаки терминального илеита.

Задача. Пациент с болезнью Крона. На УЗИ стенка конечного отдела подвздошной кишки и аппендикса утолщена за счет слизисто-подслизистого слоя, васкуляризация усилена.

Дивертикулит

Дивертикул – выпячивание стенки кишки, чаще восходящей ободочной и сигмовидной; имеет узкую шейку и расширенное тело.

Половина пожилых людей имеют дивертикулы и не подозревают об этом, пока не наступает воспаление, перфорация, абсцесс.

Смотри Дивертикулез и дивертикулит на УЗИ (лекция на Диагностере)

Мукоцеле отростка

Мукоцеле отростка образуется при нарушении оттока, содержит слизистый секрет; может перерождаться в злокачественную псевдомиксому.

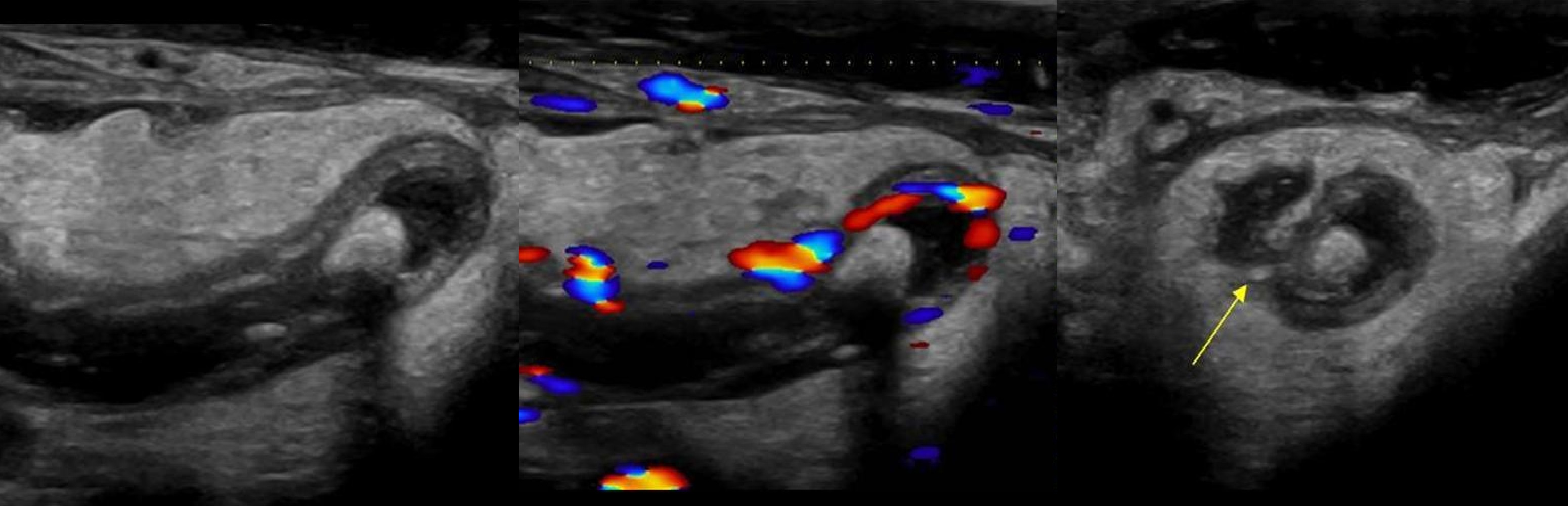

При мукоцеле отросток сильно увеличен, но стенка тонкая и нет воспаления; заполнен густой слизеподобной массой или шариками (миксоглобулез).

На УЗИ вблизи слепой кишки несжимаемая округлая структура; содержит гиперэхогенную неоднородность; позади акустическое усиление.

При мукоцеле стенка отростка тонкая, без признаков воспаления; часто имеется гиперплазия слизистой, которая имитирует опухоль.

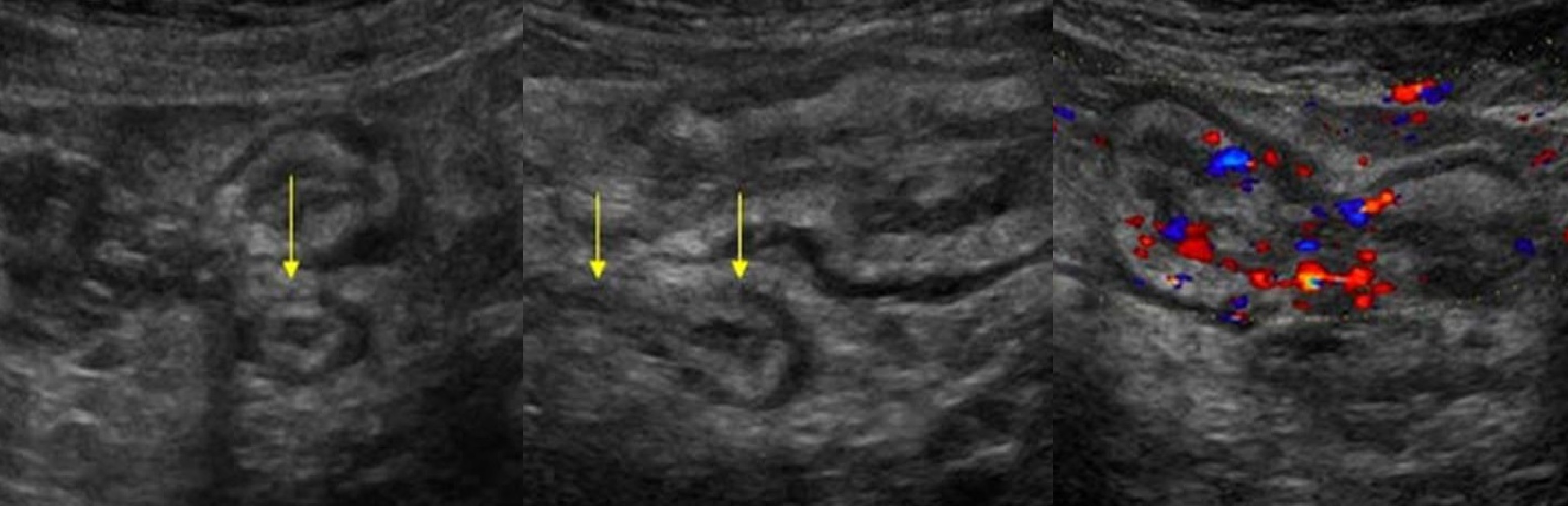

Задача. На УЗИ из купола слепой кишки исходит несжимаемая трубчатая структура, ПЗР 30 мм; содержит гиперэхогенные полосы по типу «кожуры лука». Заключение: Мукоцеле аппендикса.

Задача. На УЗИ аппендикс у основания не изменен; в теле стенка утолщена; конец сильно расширен, в просвете кровоток. Результаты гистологии: Мукоцеле аппендикса, гиперплазия слизистой.

Рак слепой кишки

Опухоли в основании отростка нарушают отток и вызывают мукоцеле; таких пациентов часто наблюдают с диагнозом аппендикулярный абсцесс.

Задача. На УЗИ в стенке слепой кишки гипоэхогенная масса, просвет сужен; отросток расширен, стенка тонкая; вокруг гиперэхогенный жир. Результаты гистологии: Карцинома слепой кишки, мукоцеле отростка.

Берегите себя, Ваш Диагностер!

Источник

Инструментальная диагностика

В типичных случаях поставить диагноз острого аппендицита достаточно просто, поэтому нет никакой необходимости прибегать к специальным инструментальным методам исследования. В начальной стадии заболевания, когда диагноз острого аппендицита вызывает сомнения, отсутствуют признаки деструктивного процесса и перитонита, допустимо динамическое наблюдение за больным до появления чётких проявлений заболевания. В этот период могут быть проведены специальные исследования, облегчающие дифференциальную диагностику: хромоцистоскопия и/или экскреторная урография, лапароскопия, ультразвуковое сканирование брюшной полости. Эти методы в большей степени необходимы для исключения иных, нежели острый аппендицит, причин появления болей в правой подвздошной области.

Ультразвуковое сканирование наиболее значимо, поскольку помимо исключения патологических изменений правой почки и мочеточника, жёлчного пузыря и жёлчных протоков, поджелудочной железы, матки и её придатков позволяет обнаружить в брюшной полости свободную жидкость (экссудат), а иногда и увеличенный червеобразный отросток.

Лапароскопия не только предотвращает выполнение напрасных аппендэктомий, надёжно исключая аппендицит, но и позволяет выполнить оперативное вмешательство по поводу острого аппендицита менее травматичным непрямым эндоскопическим способом.

Дифференциальная диагностика

Острый аппендицит в связи чрезвычайной вариабельностью расположения червеобразного отростка и нередким отсутствием специфической симптоматики приходится дифференцировать почти со всеми острыми заболеваниями органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Острый гастроэнтерит в отличие от острого аппендицита начинается с довольно сильных схваткообразных болей в верхних и средних отделах живота. При расспросе больного почти всегда удаётся выявить провоцирующий фактор в виде изменения диеты. Почти одновременно со схваткообразными болями возникает многократная рвота вначале съеденной пищей, а затем жёлчью. При значительном поражении слизистой оболочки желудка в рвотных массах может быть примесь крови. Через несколько часов на фоне схваткообразных болей нередко появляется частый жидкий стул.

При объективном исследовании живота обращает на себя внимание отсутствие локализованной болезненности, симптомов раздражения брюшины и симптомов, характерных для острого аппендицита: Ровсинга, Ситковского, Образцова и др. При аускультации живота выслушивают усиленную перистальтику. Пальцевое ректальное исследование выявляет наличие жидкого кала с примесью слизи, отсутствие нависания и болезненности передней стенки прямой кишки. Температура тела, как правило, нормальная или субфебрильная. Лейкоцитоз умеренный, палочкоядерный сдвиг отсутствует или выражен незначительно.

Острый панкреатит в отличие от острого аппендицита начинается с резких болей, чаще опоясывающего характера, в верхних отделах живота. Боли нередко иррадиируют в спину и сопровождаются многократной рвотой жёлчью, не приносящей облегчения.

В начальной стадии острого панкреатита больные ведут себя беспокойно, затем по мере нарастания интоксикации они становятся вялыми, адинамичными; при бурно прогрессирующем заболевании может быть коллапс. Кожный покров бледный, иногда выявляют акроцианоз, пульс значительно учащён, а температура по крайней мере в течение первых часов заболевания остаётся нормальной.

При объективном исследовании обращает на себя внимание несоответствие между тяжестью общего состояния больного и относительно невыраженной болезненностью в эпигастральной области. В правой подвздошной области болезненность чаще всего отсутствует вообще. Лишь в поздних стадиях острого панкреатита по мере распространения выпота из сальниковой сумки и правого подреберья в сторону правого бокового канала и подвздошной области могут появиться симптомы, симулирующие острый аппендицит. Между тем и в этом случае анамнез заболевания, наличие максимальной болезненности в эпигастральной области и характерных для острого панкреатита симптомов (отсутствие пульсации брюшной аорты в эпигастрии, наличие болезненной резистентности брюшной стенки несколько выше пупка и болезненности в левом рёберно-позвоночном углу) способствуют установлению истинного диагноза.

В трудных случаях дифференциальной диагностики большим подспорьем служит лабораторная оценка содержания амилазы (диастазы) в крови и моче. В частности, если содержание амилазы в моче превышает 128 ед. (по Вольгемуту), то при сомнении в диагнозе этот факт свидетельствует скорее в пользу острого панкреатита. Большое значение имеют УЗИ и лапароскопия, которые выявляют специфичные для панкреатита признаки.

Прободная язва желудка или двенадцатиперстной кишки имеет настолько характерную клинику, что практически трудно принять это осложнение язвенной болезни за острый аппендицит. Наличие классической триады (желудочный анамнез, «кинжальная» боль в эпигастральной области, распространённое мышечное напряжение), как правило, позволяет сразу же установить точный диагноз. Кроме того, при прободении язвы очень редко бывает рвота и часто выявляют исчезновение печёночной «тупости» — симптом, патогномоничный для прободной язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.

Диагностические сомнения возникают в случаях прикрытого прободения язвы, когда попавшее в брюшную полость содержимое желудка и появившийся выпот постепенно опускаются в правую подвздошную ямку, где и задерживаются. Соответственно этому смещаются и боли: они стихают в эпигастральной области после прикрытия прободения и, наоборот, возникают в правой подвздошной области по мере проникновения в неё желудочного содержимого. Подобный ложный симптом Кохера-Волковича может способствовать неверному заключению о наличии острого аппендицита и повлечь за собой ошибку в хирургической тактике. Она тем более возможна, что при описанной ситуации в правой подвздошной области отчётливо определяют мышечное напряжение и другие симптомы раздражения брюшины: Щёткина-Блюмберга, Воскресенского и др.

Исходя из этого в данном случае чрезвычайно важна оценка ближайшего и отдалённого анамнеза заболевания. Длительно существующий желудочный дискомфорт или прямые указания на предшествующую язвенную болезнь, начало острого заболевания не с тупых, а с очень резких болей в эпигастральной области, отсутствие рвоты свидетельствуют не в пользу острого аппендицита. Сомнения могут быть полностью разрешены при перкуторном или рентгенологическом выявлении свободного газа в брюшной полости. К сожалению, в ряде случаев прикрытого прободения язвы, симулирующего острый аппендицит, не удаётся избежать диагностической ошибки, и установление истинного диагноза становится возможным только во время операции.

Острый холецистит в отличие от острого аппендицита начинается чаще всего не с тупых, а с очень острых болей в правом подреберье с типичной иррадиацией в правое плечо и лопатку. Жёлчная (печёночная) колика, с которой чаще всего начинается острый холецистит, сопровождается нередко многократной рвотой пищей и жёлчью.

При расспросе больного, как правило, выясняют, что подобные приступы болей бывали неоднократно, их появление было связано с изменением обычной диеты: приёмом большого количества жирной пищи, копчёностей, алкоголя. Иногда в анамнезе удаётся установить наличие преходящей желтухи, возникавшей вскоре после приступа болей. Эти анамнестические указания свидетельствуют в пользу острого холецистита.

При обследовании живота следует учитывать, что в случае высокого положения червеобразного отростка максимальная болезненность и напряжение мышц локализуются в латеральных отделах правого подреберья, в то время как при холецистите эти признаки выявляют медиальнее. При остром холецистите нередко удаётся также прощупать увеличенный и резко болезненный жёлчный пузырь.

Температура тела при остром холецистите значительно выше, чем при аппендиците во всех стадиях заболевания, хотя в целом деструктивный процесс при остром холецистите развивается более медленно, чем при аппендиците. Существенной разницы в динамике количества лейкоцитов и в том и в другом случае, как правило, нет.

Ценную информацию можно получить при УЗИ. Оно позволяет чётко визуализировать жёлчный пузырь, обнаружить типичные для его воспаления признаки (увеличение объёма пузыря, толщины его стенок, слоистость стенок и т.д.). В то же время надежды на ультразвуковую верификацию диагноза острого аппендицита неоправданно преувеличены, хотя это иногда не удаётся.

Правосторонняя почечная колика, как правило, начинается не с тупых, а с чрезвычайно острых болей в правой поясничной или правой подвздошной области. Нередко на фоне болей возникает рвота, которая носит рефлекторный характер. Боли в типичных случаях иррадиируют в правое бедро, промежность, половые органы и сопровождаются дизурическими расстройствами в виде учащённого и болезненного мочеиспускания. Необходимо отметить, что дизурические явления могут быть и при остром аппендиците, если воспалённый червеобразный отросток находится в тесном соседстве с правой почкой, мочеточником или мочевым пузырём, однако в этом случае они менее выражены. При дифференциальной диагностике чрезвычайно важная роль принадлежит анамнезу: как известно, при аппендиците никогда не бывает очень сильных приступообразных болей с описанной выше иррадиацией. Кроме того, несмотря на сильные субъективные болевые ощущения во время физикального обследования больного с почечной коликой не удаётся выявить ни интенсивной болезненности в животе, ни симптомов раздражения брюшины.

Сомнения могут разрешить лабораторное исследование мочи и, по возможности, срочная экстренная урография или хромоцистоскопия. Иногда даже макроскопически удаётся отметить интенсивно-красную окраску мочи (макрогематурия), не говоря уже о том, что при микроскопии мочевого осадка почти всегда обнаруживают избыточное содержание свежих эритроцитов (микрогематурия). Обнаружение нарушения пассажа мочи по одному из мочеточников, установленное путём урографии или хромоцистоскопии, при наличии описанного выше болевого синдрома служит патогномоничным признаком почечной колики. Иногда разрешить диагностические сомнения помогает и обычная обзорная рентгенография мочевых путей, при которой удаётся заметить тень рентгеноконтрастного конкремента. Определённую ясность вносит УЗИ, обнаруживающее у ряда больных конкременты в проекции правого мочеточника, увеличение размеров правой почки.

Правосторонний пиелит (пиелонефрит) в отношении дифференциальной диагностики с острым аппендицитом представляет собой более трудную задачу, чем почечная колика. Заболевание, как правило, начинается подостро с тупых распирающих болей в пояснично-подвздошной или мезогастральной области. Рвота и дизурия в начале заболевания нередко отсутствуют. Лишь спустя 1-2 дня резко (до 39 °С и выше) повышается температура тела. Разумеется, и в этом случае важную роль играет анамнез заболевания, поскольку пиелит чаще всего — следствие нарушенного мочеотделения в результате мочекаменной болезни, беременности, аденомы простаты и др.

Даже при наличии явных признаков гнойной интоксикации не удастся выявить резкой болезненности при пальпации живота и симптомов раздражения брюшины. Вместе с тем необходимо отметить, что при пиелите нередко определяют болезненность в мезогастральной области, подвздошной области и положительный симптом Образцова.

Как и при почечной колике, важную роль в дифференциальной диагностике пиелита с острым аппендицитом играет исследование мочи, которое позволяет выявить пиурию. Обзорная и контрастная урография при пиелите имеют меньшее значение, чем при почечной колике, хотя и выявляют нередко имеющуюся у больного одно- или двустороннюю пиелоэктазию, что также можно установить при УЗИ.

Прерванная внематочная беременность и апоплексия правого яичника могут в ряде случаев имитировать клиническую картину острого аппендицита. От острого аппендицита их отличают внезапное возникновение резких болей в нижних отделах живота, признаки кровопотери: головокружение, слабость, бледность кожного покрова, тахикардия. Анамнестически возникновение заболевания сопряжено с задержкой менструации (внематочная беременность) или с серединой менструального цикла (апоплексия). Гипертермия и лейкоцитоз отсутствуют, выявляют анемию. При пальпации живота напряжение мышц передней брюшной стенки не выявляют, однако отдёргивание руки сопровождается усилением болей — симптом Куленкампфа.

Острый аднексит — воспалительное поражение придатков матки, симптоматически схожее с острым аппендицитом. От острого аппендицита его отличает отсутствие симптома Кохера-Волковича, наличие выделений из половых путей, часто высокая температура. Обращает на себя внимание несоответствие достаточно выраженных признаков интоксикации минимальным проявлениям со стороны живота. Как правило, симптом Щёткина-Блюмберга отрицателен. Существенную помощь в диагностике оказывает вагинальное исследование, при котором удаётся обнаружить увеличенные и болезненные придатки, болезненность при тракции шейки матки. Большое значение для выявления заболеваний женской половой сферы имеют УЗИ и лапароскопия.

Клинические проявления других острых, но редко встречающихся заболеваний органов брюшной полости: терминальный илеит (болезнь Крона) в своей начальной стадии, воспаление меккелева дивертикула и другие не имеют сколько-нибудь характерных отличий от признаков острого аппендицита, поэтому правильный диагноз чаще всего устанавливают только во время операции.

Большим подспорьем в затруднительных случаях дифференциального диагноза при острой патологии органов брюшной полости служит лапароскопия, которая получает всё большее распространение в хирургических стационарах. Лапароскопическое исследование следует проводить с таким расчётом, чтобы в случае необходимости можно было тотчас же приступить к экстренной операции, в том числе к лапароскопической аппендэктомии. С этой же точки зрения лапароскопию целесообразно проводить под общей анестезией.

Показания к консультации других специалистов

Чаще всего необходимо привлечение гинеколога и уролога для исключения заболеваний женских внутренних половых органов, мочекаменной болезни, пиелонефрита.

Примеры формулировки диагноза

- Острый флегмонозный аппендицит.

- Аппендикулярный инфильтрат.

- Гангренозный аппендицит, осложнённый разлитым гнойным перитонитом.

B.C. Савельев, В.А. Петухов

Источник