Дифференциальная диагностика острого аппендицита при беременности

Аппендицит при беременности — это острое или хроническое воспаление червеобразного отростка, возникшее у женщины во время гестации, в родах или сразу после них. Проявляется внезапной постоянной или приступообразной болью разной интенсивности в правых отделах живота, повышением температуры, тошнотой, рвотой. Диагностируется с помощью физикального осмотра, трансабдоминального УЗИ, лабораторных исследований крови, экстренной диагностической лапароскопии. Лечение оперативное с удалением аппендикса и последующей терапией для предупреждения осложнений и возможного прерывания беременности.

Общие сведения

Острый аппендицит является наиболее распространённой абдоминальной хирургической патологией у беременных. Он выявляется у 0,05-0,12% женщин, вынашивающих ребёнка. Заболеваемость воспалением аппендикулярного отростка при беременности несколько выше, чем у небеременных. До 19-32% случаев острого аппендицита возникает в 1-м триместре, 44-66% — во 2-м, 15-16% — в 3-м, 6-8% — после окончания родов. Отмечаются спорадические случаи воспаления аппендикса в родах.

Актуальность рассмотрения аппендицита при гестации как особой разновидности заболевания обусловлена стёртостью клинической картины и его выявлением на поздних деструктивных стадиях, когда прогноз для матери и ребёнка ухудшается. Так, у беременных гангренозная форма воспаления наблюдается в 5-6 раз, а перфоративная — в 4-5 раз чаще по сравнению с небеременными женщинами. Именно деструктивные варианты зачастую провоцируют прерывание гестации и гибель плода.

Аппендицит при беременности

Причины

Аппендицит при беременности возникает за счёт патологической активации смешанной микрофлоры, которая обитает в просвете кишечника. Возбудителями заболевания обычно становятся анаэробные неспорообразующие бактерии (кокки, бактероиды), реже — стафилококки, энтерококки, кишечные палочки. При беременности существует ряд дополнительных факторов, способствующих развитию аппендицита:

- Смещение слепой кишки и аппендикса. Под давлением растущей матки начальные отделы толстого кишечника постепенно смещаются вверх и кнаружи. В результате червеобразный отросток может перегибаться, растягиваться, нарушается его опорожнение, ухудшается кровоснабжение. Подвижность и нетипичное размещение органа препятствуют защитному спаечному ограничению воспаления.

- Запоры. До двух третей беременных и каждая третья роженица испытывают затруднения с опорожнением кишечника. Это связано с ухудшением перистальтики из-за снижения чувствительности мышечной стенки к стимуляторам сокращений и угнетающим действием прогестерона. При запорах содержимое аппендикулярного отростка застаивается, а вирулентность кишечной флоры повышается.

- Снижение кислотности желудочного сока. Хотя для беременности более характерна повышенная кислотность, у части пациенток, страдающих хроническим гипоацидным гастритом, смещение внутренних органов приводит к обострению заболевания. Желудочный сок перестаёт выполнять защитную функцию, что приводит к активации микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

- Нарушение иммунной реактивности. Относительный физиологический иммунодефицит является одним из механизмов защиты плода от отторжения организмом матери. Кроме того, при беременности происходит перераспределение антител для обеспечения гуморального иммунитета ребёнка. Дополнительным фактором становится компенсаторная перестройка лимфоидной ткани слепой кишки.

Патогенез

В развитии аппендицита во время беременности играет роль сочетание окклюзивных и неокклюзивных механизмов. Почти в двух третях случаев заболевание начинается с нарушения оттока содержимого аппендикса из-за запоров, перегиба и гиперплазии лимфоидной ткани. У части беременных аппендицит становится результатом ишемии смещённого отростка. Постепенное растяжение стенок органа под давлением скапливающейся слизи, выпота и газов делает его уязвимым для повреждения микроорганизмами, обитающими в кишечнике. Ситуация усугубляется нарушениями кровоснабжения, возникшими в результате смещения и растяжения органа, а также изначально высокой вирулентностью флоры на фоне снижения иммунитета.

Под действием токсинов, массово производимых микроорганизмами, изъязвляется слизистая оболочка отростка (первичный аффект Ашоффа). В ответ на действие инфекционных агентов начинается локальная воспалительная реакция с выделением большого количества интерлейкинов и других медиаторов. Сначала процесс воспаления локализуется в червеобразном отростке, однако деструкция мускульного слоя приводит к разрыву органа и вовлечению брюшины. Особенностью аппендицита при беременности является более быстрая генерализация за счёт смещения аппендикса и иммунных нарушений.

Классификация

Систематизация форм заболевания у беременных соответствует общеклинической классификации, используемой отечественными абдоминальными хирургами. В её основу положены критерии остроты патологии, наличия осложнений и особенностей морфологических процессов, происходящих в аппендикулярном отростке. По скорости развития, длительности и выраженности симптоматики различают острый и хронический (первичный или рецидивирующий) аппендицит. С клинической точки зрения важно учитывать морфологические формы заболевания, которые фактически являются стадиями его развития. Выделяют такие варианты воспаления, как:

- Катаральное. В воспалительный процесс вовлечены слизистая аппендикса и его подслизистый слой. Наиболее лёгкая форма заболевания, которая длится около 6 часов и диагностируется у 13-15% беременных.

- Флегмонозное. Воспаление распространяется на мышечный слой и серозную оболочку. Прогноз аппендицита становится более серьёзным. Флегмона аппендикса наблюдается в 70-72% случаев и продолжается от 6 до 24 часов.

- Гангренозное. Характеризуется частичной или полной деструкцией аппендикулярного отростка. Прогностически наиболее неблагоприятная форма заболевания. Выявляется у 12-17% пациенток через 24-72 часа от начала воспаления.

Сравнительное учащение деструктивных флегмонозной и гангренозной форм аппендицита в гестационном периоде по отношению к основной популяции связано с более поздним обращением за медицинской помощью при стёртой клинической симптоматике. Для более точного прогнозирования и выбора хирургической тактики при беременности обоснованным является выделение осложнённых вариантов воспаления, при которых формируются периаппендикулярный и другие абсцессы брюшной полости, развиваются перитонит, периаппендицит, пилефлебит, абдоминальный сепсис.

Симптомы аппендицита

В I триместре признаки заболевания практически такие же, как и вне периода беременности. Пациентка обычно ощущает внезапную режущую боль справа в подвздошной области, которая носит постоянный или приступообразный характер, может иррадиировать в низ живота и поясницу. Иногда болевые ощущения сначала возникают в эпигастрии и лишь потом перемещаются в типичное место. Возможны тошнота, рвота, разовое расстройство стула, вздутие живота, гипертермия, напряжение брюшных мышц, ощущение нехватки воздуха. Позднее обращение к специалисту может быть обусловлено объяснением диспепсических расстройств ранним токсикозом, а тазовых болей — угрозой выкидыша.

Специфика проявлений заболевания во II-III триместрах связана со смещённым расположением аппендикса, менее выраженным болевым синдромом и растянутостью мышц передней стенки живота, усложняющей выявление симптомов раздражения брюшины. Болевой синдром чаще умеренный, большинство пациенток связывают его с развивающейся беременностью. Обычно боль локализована в правой части живота ближе к подреберной области.

Наблюдается субфебрильная температура, иногда возникает тошнота и однократная рвота. Напряжение растянутых мышц улавливается с трудом. Из всех перитонеальных симптомов более выражены симптомы Образцова (усиление болезненности в правой подвздошной области при поднятии выпрямленной правой ноги) и Бартомье-Михельсона (усиление болевых ощущений при пальпации слепой кишки в положении беременной на левом боку). В целом, в отличие от аппендицита у небеременных, клиническая картина чаще бывает нетипичной, что осложняет диагностику.

В родах патология наблюдается крайне редко, отличается неблагоприятным течением. Характерный для аппендицита болевой синдром и напряжение мускулатуры живота маскируются схватками. Воспаление аппендикса можно заподозрить по гипертермии, ослаблению или дискоординации родовой деятельности, сохранению и даже усилению боли в правой половине живота в межсхваточном периоде. После родов обычно отмечается типичное течение аппендицита с возникновением боли, тошноты, рвоты и повышением температуры. Однако мышечное напряжение менее выражено, поскольку мускулатура живота ещё не полностью восстановила тонус после беременности.

Осложнения

Несвоевременная диагностика острого аппендицита и промедление с удалением воспалённого аппендикса приводят к перфорации отростка и развитию осложнённых форм болезни — перитонита с тяжёлой интоксикацией, пилефлебита, абсцессов брюшной полости, септического шока. Раздражение беременной матки воспалительными метаболитами и образовавшимися спайками, лихорадочное состояние, повышение внутрибрюшного давления, инструментальные травмы, психоэмоциональный стресс в 2,7-3,2% случаев провоцируют выкидыш на ранних гестационных сроках и преждевременные роды — на поздних.

После аппендэктомии возрастает риск отслойки нормально расположенной плаценты, внутриутробного инфицирования плода, развития хориоамнионита, гипоксии плода, аномалий родовой деятельности, гипотонических кровотечений в родах и послеродовом периоде. Гибель ребёнка при неосложнённых формах аппендицита, по данным разных акушеров-гинекологов, наблюдается в 2-7% случаев, при разрыве отростка она увеличивается до 28-30%, а при перитоните достигает 90%. Материнская смертность при остром воспалении аппендикса составляет 1,1%, что в 4 раза больше, чем у пациенток без беременности.

Диагностика

Правильный диагноз аппендицита на догоспитальном этапе устанавливается лишь в 42,9% случаях заболевания, у остальных больных предполагается угроза прерывания беременности. Поздняя диагностика и несвоевременное выполнение операции ухудшают прогноз воспаления. Физикальное обследование у беременных менее информативно. При использовании традиционных методов постановки диагноза у пациенток с возможным аппендицитом необходимо учитывать ряд особенностей, обусловленных спецификой гестационного периода:

- Общий анализ крови. Диагностическая ценность лабораторной диагностики аппендицита при беременности невысока. Характерные для заболевания повышение СОЭ и лейкоцитоз могут наблюдаться при физиологическом течении гестации. Полученные результаты рекомендуется оценивать в динамике. О вероятном воспалении аппендикса свидетельствует быстрое нарастание воспалительных изменений в крови.

- УЗИ брюшной полости. В норме червеобразный отросток не визуализируется. При аппендиците он определяется в виде гиперэхогенного неперестальтирующего образования диаметром от 6,0-10,0 мм с утолщённой стенкой, исходящего из слепой кишки. Чувствительность метода достигает 67-90%. При необходимости УЗИ дополняют допплерометрией, позволяющей обнаружить участок воспаления в брюшной полости.

- Диагностическая лапароскопия. Хотя с помощью эндоскопа червеобразный отросток можно полностью визуализировать в 93% случаев, существует ряд ограничений для использования метода. Обычно процедуру назначают при атипичном течении воспаления до 16-18 недели беременности, а также после родов. Во второй половине гестации эффективному осмотру червеобразного отростка и купола слепой кишки препятствует увеличенная матка.

С учётом клинических данных и результатов исследований острый аппендицит, возникший при беременности, удаётся вовремя выявить в 57,0-83,5% случаев. В зависимости от гестационных сроков дифференциальную диагностику аппендицита проводят с ранним токсикозом, угрозой выкидыша, внематочной беременностью, пиелитом беременных, перекрутом ножки кисты яичника, острым гастритом, прободением язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, холециститом, панкреатитом, почечной коликой, пиелонефритом. К ведению беременной с подозрением на воспаление аппендикса обязательно подключают хирурга. По показаниям пациентку консультируют гастроэнтеролог, гепатолог, уролог, нефролог, анестезиолог-реаниматолог.

Лечение аппендицита при беременности

При выявлении у беременной признаков воспаления аппендикулярного отростка показана срочная госпитализация и выполнение аппендэктомии вне зависимости от гестационного срока. Длительность наблюдения за пациенткой не должна превышать 2 часов, за которые необходимо провести дифференциальную диагностику и определиться с объёмом оперативного вмешательства. Основными терапевтическими целями при аппендиците у беременной являются:

- Аппендэктомия. До 18-недельного срока и после родов предпочтительна лапароскопическая операция. В остальных случаях производится лапаротомия через нижнесрединный разрез или модифицированный доступ, соответствующий предположительному расположению смещённой слепой кишки с аппендикулярным отростком. При проведении аппендэктомии необходимо создать условия для тщательной ревизии брюшной полости и её дренирования по показаниям. Если аппендицит диагностирован в родах, при нормальной родовой деятельности и катаральном или флегмонозном воспалении аппендикса вмешательство осуществляется по завершении родов с укорочением периода изгнания. Наличие клиники гангренозного или перфоративного процесса служит показанием для одновременного проведения кесарева сечения и удаления воспалённого аппендикса.

- Профилактика осложнений и прерывания беременности. Для ликвидации послеоперационного пареза кишечника беременным женщинам, перенесшим аппендэктомию, запрещено назначать прозерин, гипертонические клизмы, гиперосмотический раствор хлористого натрия, которые способны спровоцировать сокращения миометрия. Обычно для восстановления кишечной перистальтики на ранних сроках гестации применяют диатермию солнечного сплетения, а на поздних — поясничной области. В 1 триместре беременности с профилактической целью используют спазмолитические средства, при необходимости — прогестины, во 2-3 триместрах — токолитики. Для предупреждения инфекционно-воспалительных осложнений показаны антибактериальные препараты. Объём антибиотикотерапии после оперативного вмешательства определяется распространённостью процесса.

Прогноз и профилактика

Прогноз аппендицита зависит от времени его выявления, срока гестации, скорости принятия решения о проведении операции и правильности сопровождения беременности в послеоперационном периоде. Чем позже начато лечение, тем выше вероятность потери ребёнка и осложнённого течения аппендицита. При увеличении гестационного срока возрастает вероятность летального исхода у беременной, после 20 недели частота прерывания гестации повышается в 5 раз.

Хотя первичная профилактика аппендицита детально не разработана, в период беременности рекомендована коррекция диеты для обеспечения хорошего пищеварения и предупреждения возможных запоров, соблюдение режима питания с исключением перееданий, достаточная двигательная активность, своевременное лечение хронических заболеваний ЖКТ. При внезапном появлении любых необычных болевых ощущений в животе необходима срочная консультация специалиста в сфере абдоминальной хирургии или акушерства и гинекологии для ранней диагностики заболевания и профилактики осложнений.

Источник

Острый аппендицит как наиболее частая хирургическая проблема во время беременности, нередко становящаяся причиной материнской и перинатальной смертности. Необходимость дифференциальной диагностики острого аппендицита у беременных женщин, обусловленная разнообразием симптомов, которые часто зависят от триместра беременности, во избежание позднего диагностирования данного заболевания.

О.А. Амельченя, Н.Е Николаев, Белорусский государственный медицинский университет

Острый аппендицит является наиболее частой хирургической проблемой во время беременности. Аппендицит во время беременности встречается относительно редко, но он является причиной материнской и перинатальной смертности. Опасность острого аппендицита во время беременности связана с разнообразием симптомов, которые часто зависят от триместра беременности, что в результате может привести к поздней диагностике данного заболевания. Целью данного исследования, было проведение ретроспективного анализа дифференциальной диагностики острого аппендицита у беременных.

Актуальность. Прошло почти две тысячи лет с того момента, как Аретеус из Каппадоции впервые описал червеобразный отросток, и уже 125 лет, как Р. Махоумд и Р. Кренлейн впервые в мире выполнили аппендэктомию [2]. Аппендицит по-прежнему занимает первое место среди неотложных хирургических заболеваний органов брюшной полости. Изучению данного заболевания посвящено большое количество исследований, но, несмотря на современные достижения науки и практики, допускаются диагностические ошибки.

Острый аппендицит также является наиболее частой хирургической проблемой во время беременности. Диагностика аппендицита у беременных женщин является очень ответственной задачей. Летальность беременных от аппендицита остается выше, чем у небеременных женщин. Из всех хирургических заболеваний острый аппендицит служит наиболее частой причиной фетальных потерь.

Согласно литературным данным острый аппендицит во время беременности встречается в 0,03-5,20% случаев [3, 6, 7, 9]. На первую половину беременности приходится 3/4 всех наблюдений [3, 5, 7]. Наиболее часто он возникает в I (19-32%) и II триместрах (44-66%) беременности, реже в III триместре (15-16%) и послеродовом периоде (6-8%) [1, 4, 8, 10].

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ дифференциальной диагностики острого аппендицита у беременных.

Материалы и методы исследования. Исследование включало 252 беременные женщины, которые поступили в приёмное отделение 3 ГКБ в 2007 с диагнозом острый аппендицит. Все пациенты осматривались хирургом совместно с акушером-гинекологом, выполнялись общий анализ крови и мочи, при необходимости УЗИ органов малого таза, брюшной полости, забрюшинного пространства, диагностическая видеолапароскопия (ДВЛС). Объектом исследования были: возраст, срок гестации, симптомы, длительность заболевания, данные физикального обследования, лабораторных и инструментальных методов исследования.

Результаты и их обсуждение. В приёмном отделении из 252 женщин у 154 (61,1%) диагноз острого аппендицита был исключён. У 64 (41,6%) выявлена акушерско-гинекологическая патология, у 53 (34,4%) -заболевания желудочнокишечного тракта, у 23 -заболевания мочеполовой системы, у 4 (2,6%) – ОРВИ. У 10 (6,5%) женщин патологии не выявлено, так как они при осмотре жалоб не предъявляли, и при использовании дополнительных методов исследования отклонений от нормы не было. Одна из женщин обращалась в приемное отделение дважды. При первом обращении ей был выставлен диагноз острый гастрит, который симулировал эпигастральную фазу острого аппендицита. Через 17 часов, при повторном обращении ей была выполнена аппендэктомия по поводу острого флегмонозного аппендицита. 12 (7,2%) пациентов от предложенной госпитализации отказались, не смотря на то, что диагноз острого аппендицита у них не был исключен.

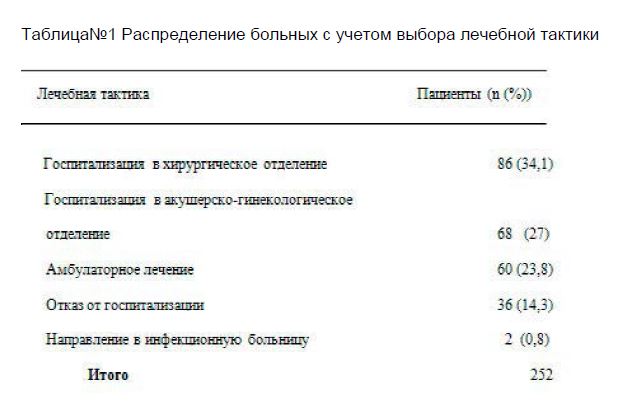

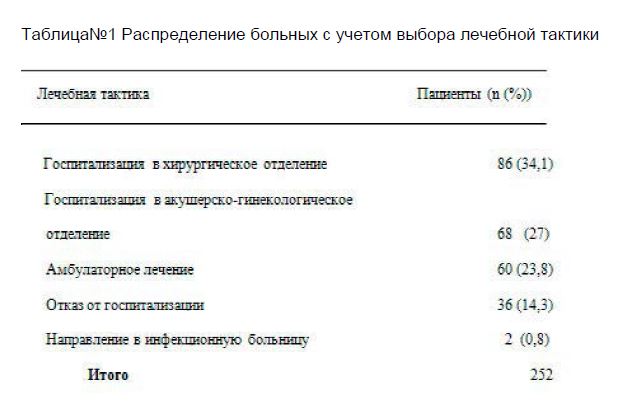

Все пациенты находились в приемном отделении не более одного часа. Дальнейшая лечебная тактика у беременных определялась в зависимости от характера выявленной патологии. Распределение больных в зависимости от лечебной тактики представлено в таблице №1.

Таблица№1 Распределение больных с учетом выбора лечебной тактики

Как следует из таблицы №1 86 (34,1%) больных были госпитализированы в хирургический стационар. У данных беременных либо требовалось проведение дифференциальной диагностики острого аппендицита с другими заболеваниями, либо у них имелась его отчетливая клиника. 68 (27%) нуждались в более углубленном обследовании и лечении в акушерскогинекологическом отделении. 2 (0,8%) женщины были направлены в инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтерит. Еще у 60 (23,8%) отсутствовали данные за острый аппендицит или другую патологию, которая требовала бы госпитализации в специализированное отделение. 36 (14,3%) больных, в том числе 12 с подозрением на острый аппендицит, о которых шла речь выше, от госпитализации отказались. Всем отпущенным женщинам было рекомендовано наблюдение терапевта и акушера-гинеколога, контроль лабораторных исследований и при необходимости повторная консультация хирурга.

Количество женщин в I триместре беременности составило 53 (21%), во II – 130 (51,6%), в III – 69 (27,4%).

Когда исключить острый аппендицит в приемном отделении не представлялось возможным, беременные госпитализировались в хирургическое отделение. С подозрением или четкой клиникой острого аппендицита в хирургическое отделение было госпитализировано 86 женщин. Средний возраст их составил 25,31±0,37 лет. 59 (68,6%) отмечали из перенесенных заболеваний только простудные, 17 (19,8%) в анамнезе имели акушерско-гинекологические заболевания, у 10 (11,6%) была другая патология (болезнь Боткина, гепатит «С», язвенная болезнь, хронический пиелонефрит).

Время от начала заболевания до госпитализации составило 17,2±1,2 ч. В первые 6 часов поступили 22 (25,6%) больных, спустя 7-12 ч – 17 (19,8%), 13-24 ч – 36 (41,8%) и свыше 24 ч – 11 (12,8%).

На основании данных клинического наблюдения за госпитализированными больными с подозрением на острый аппендицит, результатов лабораторно-инструментальных методов исследования, у 43 (50%) беременных, этот диагноз был исключен. Были выявлены заболевания желудочно-кишечного тракта, в 23 (26,7%) случаях акушерско-гинекологическая патология, в 3 (3,5%) -заболевания мочеполовой системы, в 1 (1,2%) — ОРВИ с абдоминальным синдромом.

Острый аппендицит установлен всего лишь в 16 (18,6%) случаях. Длительность с момента поступления до оперативного вмешательства у 7 (43,8%) беременных с острым аппендицитом составила 3 часа, у 3 (18,6%) — 4-6 ч, у 5 (31,3%) – свыше 6 ч, 1 (6,3%) – свыше 2х суток. Из 16 прооперированных женщин 5 (31,3%) были в I, 9 (56,3%) — во II и 2 (12,5%) — в III триместре беременности. Беременные женщины в I триместре в среднем прооперированы через 4,3 ч, во II – через 10,9 ч, в III-одна больная через 9 ч, другая – через 2 ч. Основными причинами задержки операции явились необходимость в дообследовании, а также динамическое «пассивное» наблюдение, отказ больной от операции.

Для оценки качества интраоперационной диагностики мы сравнили данные макроскопического описания червеобразного отростка и гистологического заключения. Отмечено, что у большинства больных макроскопическое описание при аппендэктомии и гистологическая форма острого аппендицита совпали, лишь у 2 отмечена гипо-и ещё у 2 гипердиагностика.

Для дифференциальной диагностики острого аппендицита потребовалось использование дополнительных инструментальных методов исследования. В 19 (22,1%) случаях выполнено УЗИ органов брюшной полости (ОБП), в 5 (5,7%) – УЗИ органов малого таза (ОМТ), в 8 (9,3%) – УЗИ ОБП в сочетании с УЗИ ОМТ, в 9 (10,5%) – ДВЛС, в 1 (1,2%) случае – УЗИ ОБП в сочетании с ДВЛС. У 44 (51,2%) больных дополнительные методы исследования не применялись, а диагноз острого аппендицита был исключен на основании клинико-лабораторных данных.

Главным достоинством ультразвукового исследования беременных с подозрением на острый аппендицит является возможность исключить другую хирургическую и акушерскогинекологическую патологии (холецистит, миома матки, перекрут ножки кисты правого яичника, угроза выкидыша, и др.). Кроме того УЗИ это неинвазивный, безопасный для матери и плода метод исследования с возможностью его повторного применения.

Видеолапароскопия -наиболее важный метод диагностики острого аппендицита в особенно трудных случаях, поскольку позволяет избежать напрасной аппендэктомии. Кроме того из диагностической может перейти в лечебную.

24 (28,2%) беременные, после исключения острого аппендицита, были переведены для дальнейшего лечения и наблюдения в акушерско-гинекологические отделения. Среднее время от госпитализации до перевода было 17,4 час. 46 (53,5%) женщин после дообследования выписаны из хирургического отделения, под наблюдение акушера-гинеколога женской консультации. Средняя продолжительность нахождения больных в хирургическом стационаре составила 1,6 дня.

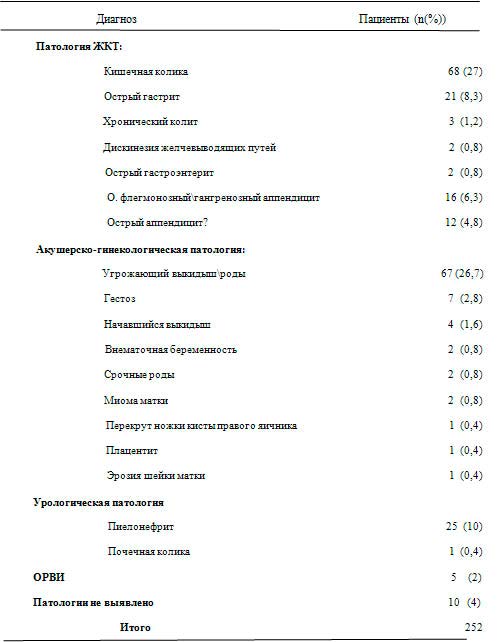

На основании проведенного исследования в процессе дифференцальной диагностики выявлено значительное количество заболеваний, которые представлены в таблице №2.

Таблица№2 Заболевания, диагностированные, у беременных

Основная часть женщин 131 (52%), из всех поступивших в 3 ГКБ с подозрением на острый аппендицит, были во II триместре беременности, 53 (21%) — в I триместре, 68 (27%) — в III.

В первом триместре беременности доминировали заболевания желудочно-кишечного тракта — 58,8%. Из всех заболеваний ЖКТ основное место занимала кишечная колика, причина возникновения которой, вероятно, повышение уровня прогестерона, который оказывает влияние на тонус гладкой мускулатуры кишечника. Акушерско-гинекологическая патология составила 31,4%. По поводу острого аппендицита прооперировано 9,8% беременных женщин.

Во втором триместре также преобладали заболеваний ЖКТ 41,9%. На долю акушерскогинекологической патологии пришлось 35,5%. Характерными для этого триместра так же являлись заболевания мочевыделительной системы (15,3%), причиной развития которых, помимо гормональных сдвигов, являются и механические факторы (сдавление мочеточников маткой, ротирование матки вправо). У 7,3% диагностирован острый аппендицит.

В третьем соотношение заболеваний ЖКТ и акушерско-гинекологической патологии было примерно равным 41,9% и 43,5%. Заболеваний мочевыделительной системы составили 11,3%. У 3,2% выявлен острый аппендицит.

Выводы.

Диагностика острого аппендицита у беременных представляет собой трудную задачу неотложной хирургии.

У беременных больных с абдоминальным болевым синдромом имеет место гипердиагностика острого аппендицита. Это обусловлено трудностями диагностики острого аппендицита у беременных, а также боязнью врачей амбулаторного звена пропустить острую хирургическую патологию.

Среди заболеваний, которые могут симулировать острый аппендицит, чаще всего встречаются акушерско-гинекологическая патология (41,6%), патология желудочно-кишечного тракта (34,4%), мочевыделительной системы (14,9%).

Беременных с подозрением на острый аппендицит целесообразно госпитализировать в многопрофильную клинику, которая имеет опыт и располагает условиями для оказания им круглосуточной специализированной хирургической и акушерско-гинекологической медицинской помощи.

Литература

- Серов, В. Н. Практическое акушерство: рук. для врачей / В. Н. Серов, А. Н. Стрижаков, С. А. Маркин. М.: Медицина, 1997. 512 с.

- Пронин В. А. Патология червеобразного отростка и аппендэктомия / В. А. Пронин, В. В. Бойко. Х.: СИМ, 2007. 271 с., С 12–13.

- Подзолкова Н. М. Актуальные вопросы акушерства и гинекологии / под ред. А. Н. Стрижакова, А. И. Давыдова, Л. Д. Белоцерковцевой. Москва-Сургут, 1996.

- Аl-Mulhim, А. А. // Int. Surg. 1996. Vol. 81, № 3. P. 295–297.

- Attapattu, A.A. [et al.] // Ceylon Med. 1996. Vol. 41, № 3. P. 104–106.

- Bailey, L. E. [et al.] // Amer. J. Surg. 1986. Vol. 52, № 4. P. 218–221.

- Barros, F. [et al.] // Rev. Pol. Med. 1991. Vol. 109. P. 9–13.

- Konlowski, A. [et al.] // Wiad Lek. 1992. Vol. 45, № 13–14. P. 494–497.

- Mazze, R. J. // Obstet. Gynec. 1991. Vol. 77, № 6. P. 835–840.

- Tamir. I. L., Bongard, F. S., Klein, S. R. // Amer. J. Surg. 1990. Vol. 160, № 6. P. 571–575.

Источник