Диф диагноз беременности и аппендицита

Острый аппендицит как наиболее частая хирургическая проблема во время беременности, нередко становящаяся причиной материнской и перинатальной смертности. Необходимость дифференциальной диагностики острого аппендицита у беременных женщин, обусловленная разнообразием симптомов, которые часто зависят от триместра беременности, во избежание позднего диагностирования данного заболевания.

О.А. Амельченя, Н.Е Николаев, Белорусский государственный медицинский университет

Острый аппендицит является наиболее частой хирургической проблемой во время беременности. Аппендицит во время беременности встречается относительно редко, но он является причиной материнской и перинатальной смертности. Опасность острого аппендицита во время беременности связана с разнообразием симптомов, которые часто зависят от триместра беременности, что в результате может привести к поздней диагностике данного заболевания. Целью данного исследования, было проведение ретроспективного анализа дифференциальной диагностики острого аппендицита у беременных.

Актуальность. Прошло почти две тысячи лет с того момента, как Аретеус из Каппадоции впервые описал червеобразный отросток, и уже 125 лет, как Р. Махоумд и Р. Кренлейн впервые в мире выполнили аппендэктомию [2]. Аппендицит по-прежнему занимает первое место среди неотложных хирургических заболеваний органов брюшной полости. Изучению данного заболевания посвящено большое количество исследований, но, несмотря на современные достижения науки и практики, допускаются диагностические ошибки.

Острый аппендицит также является наиболее частой хирургической проблемой во время беременности. Диагностика аппендицита у беременных женщин является очень ответственной задачей. Летальность беременных от аппендицита остается выше, чем у небеременных женщин. Из всех хирургических заболеваний острый аппендицит служит наиболее частой причиной фетальных потерь.

Согласно литературным данным острый аппендицит во время беременности встречается в 0,03-5,20% случаев [3, 6, 7, 9]. На первую половину беременности приходится 3/4 всех наблюдений [3, 5, 7]. Наиболее часто он возникает в I (19-32%) и II триместрах (44-66%) беременности, реже в III триместре (15-16%) и послеродовом периоде (6-8%) [1, 4, 8, 10].

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ дифференциальной диагностики острого аппендицита у беременных.

Материалы и методы исследования. Исследование включало 252 беременные женщины, которые поступили в приёмное отделение 3 ГКБ в 2007 с диагнозом острый аппендицит. Все пациенты осматривались хирургом совместно с акушером-гинекологом, выполнялись общий анализ крови и мочи, при необходимости УЗИ органов малого таза, брюшной полости, забрюшинного пространства, диагностическая видеолапароскопия (ДВЛС). Объектом исследования были: возраст, срок гестации, симптомы, длительность заболевания, данные физикального обследования, лабораторных и инструментальных методов исследования.

Результаты и их обсуждение. В приёмном отделении из 252 женщин у 154 (61,1%) диагноз острого аппендицита был исключён. У 64 (41,6%) выявлена акушерско-гинекологическая патология, у 53 (34,4%) -заболевания желудочнокишечного тракта, у 23 -заболевания мочеполовой системы, у 4 (2,6%) – ОРВИ. У 10 (6,5%) женщин патологии не выявлено, так как они при осмотре жалоб не предъявляли, и при использовании дополнительных методов исследования отклонений от нормы не было. Одна из женщин обращалась в приемное отделение дважды. При первом обращении ей был выставлен диагноз острый гастрит, который симулировал эпигастральную фазу острого аппендицита. Через 17 часов, при повторном обращении ей была выполнена аппендэктомия по поводу острого флегмонозного аппендицита. 12 (7,2%) пациентов от предложенной госпитализации отказались, не смотря на то, что диагноз острого аппендицита у них не был исключен.

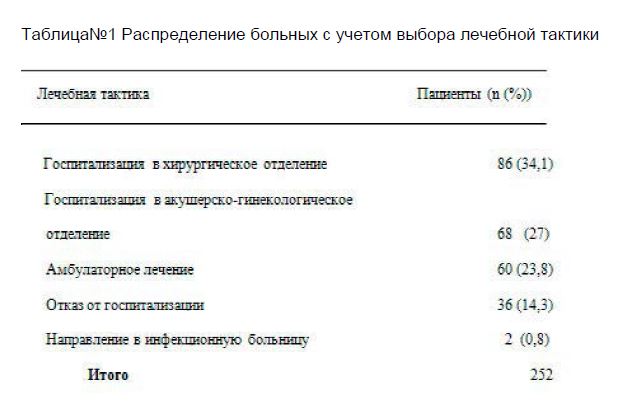

Все пациенты находились в приемном отделении не более одного часа. Дальнейшая лечебная тактика у беременных определялась в зависимости от характера выявленной патологии. Распределение больных в зависимости от лечебной тактики представлено в таблице №1.

Таблица№1 Распределение больных с учетом выбора лечебной тактики

Как следует из таблицы №1 86 (34,1%) больных были госпитализированы в хирургический стационар. У данных беременных либо требовалось проведение дифференциальной диагностики острого аппендицита с другими заболеваниями, либо у них имелась его отчетливая клиника. 68 (27%) нуждались в более углубленном обследовании и лечении в акушерскогинекологическом отделении. 2 (0,8%) женщины были направлены в инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтерит. Еще у 60 (23,8%) отсутствовали данные за острый аппендицит или другую патологию, которая требовала бы госпитализации в специализированное отделение. 36 (14,3%) больных, в том числе 12 с подозрением на острый аппендицит, о которых шла речь выше, от госпитализации отказались. Всем отпущенным женщинам было рекомендовано наблюдение терапевта и акушера-гинеколога, контроль лабораторных исследований и при необходимости повторная консультация хирурга.

Количество женщин в I триместре беременности составило 53 (21%), во II – 130 (51,6%), в III – 69 (27,4%).

Когда исключить острый аппендицит в приемном отделении не представлялось возможным, беременные госпитализировались в хирургическое отделение. С подозрением или четкой клиникой острого аппендицита в хирургическое отделение было госпитализировано 86 женщин. Средний возраст их составил 25,31±0,37 лет. 59 (68,6%) отмечали из перенесенных заболеваний только простудные, 17 (19,8%) в анамнезе имели акушерско-гинекологические заболевания, у 10 (11,6%) была другая патология (болезнь Боткина, гепатит «С», язвенная болезнь, хронический пиелонефрит).

Время от начала заболевания до госпитализации составило 17,2±1,2 ч. В первые 6 часов поступили 22 (25,6%) больных, спустя 7-12 ч – 17 (19,8%), 13-24 ч – 36 (41,8%) и свыше 24 ч – 11 (12,8%).

На основании данных клинического наблюдения за госпитализированными больными с подозрением на острый аппендицит, результатов лабораторно-инструментальных методов исследования, у 43 (50%) беременных, этот диагноз был исключен. Были выявлены заболевания желудочно-кишечного тракта, в 23 (26,7%) случаях акушерско-гинекологическая патология, в 3 (3,5%) -заболевания мочеполовой системы, в 1 (1,2%) — ОРВИ с абдоминальным синдромом.

Острый аппендицит установлен всего лишь в 16 (18,6%) случаях. Длительность с момента поступления до оперативного вмешательства у 7 (43,8%) беременных с острым аппендицитом составила 3 часа, у 3 (18,6%) — 4-6 ч, у 5 (31,3%) – свыше 6 ч, 1 (6,3%) – свыше 2х суток. Из 16 прооперированных женщин 5 (31,3%) были в I, 9 (56,3%) — во II и 2 (12,5%) — в III триместре беременности. Беременные женщины в I триместре в среднем прооперированы через 4,3 ч, во II – через 10,9 ч, в III-одна больная через 9 ч, другая – через 2 ч. Основными причинами задержки операции явились необходимость в дообследовании, а также динамическое «пассивное» наблюдение, отказ больной от операции.

Для оценки качества интраоперационной диагностики мы сравнили данные макроскопического описания червеобразного отростка и гистологического заключения. Отмечено, что у большинства больных макроскопическое описание при аппендэктомии и гистологическая форма острого аппендицита совпали, лишь у 2 отмечена гипо-и ещё у 2 гипердиагностика.

Для дифференциальной диагностики острого аппендицита потребовалось использование дополнительных инструментальных методов исследования. В 19 (22,1%) случаях выполнено УЗИ органов брюшной полости (ОБП), в 5 (5,7%) – УЗИ органов малого таза (ОМТ), в 8 (9,3%) – УЗИ ОБП в сочетании с УЗИ ОМТ, в 9 (10,5%) – ДВЛС, в 1 (1,2%) случае – УЗИ ОБП в сочетании с ДВЛС. У 44 (51,2%) больных дополнительные методы исследования не применялись, а диагноз острого аппендицита был исключен на основании клинико-лабораторных данных.

Главным достоинством ультразвукового исследования беременных с подозрением на острый аппендицит является возможность исключить другую хирургическую и акушерскогинекологическую патологии (холецистит, миома матки, перекрут ножки кисты правого яичника, угроза выкидыша, и др.). Кроме того УЗИ это неинвазивный, безопасный для матери и плода метод исследования с возможностью его повторного применения.

Видеолапароскопия -наиболее важный метод диагностики острого аппендицита в особенно трудных случаях, поскольку позволяет избежать напрасной аппендэктомии. Кроме того из диагностической может перейти в лечебную.

24 (28,2%) беременные, после исключения острого аппендицита, были переведены для дальнейшего лечения и наблюдения в акушерско-гинекологические отделения. Среднее время от госпитализации до перевода было 17,4 час. 46 (53,5%) женщин после дообследования выписаны из хирургического отделения, под наблюдение акушера-гинеколога женской консультации. Средняя продолжительность нахождения больных в хирургическом стационаре составила 1,6 дня.

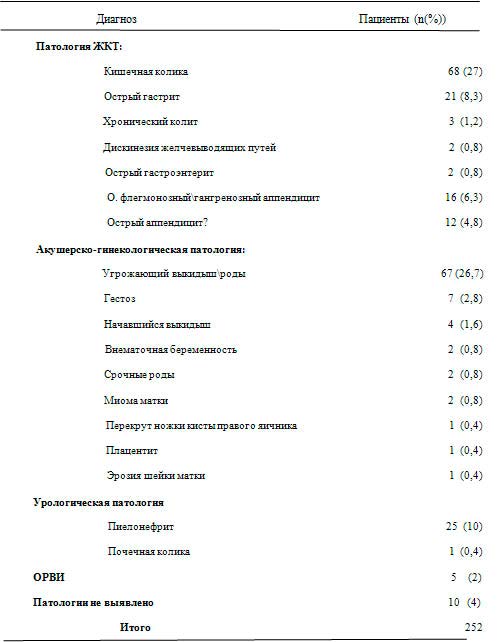

На основании проведенного исследования в процессе дифференцальной диагностики выявлено значительное количество заболеваний, которые представлены в таблице №2.

Таблица№2 Заболевания, диагностированные, у беременных

Основная часть женщин 131 (52%), из всех поступивших в 3 ГКБ с подозрением на острый аппендицит, были во II триместре беременности, 53 (21%) — в I триместре, 68 (27%) — в III.

В первом триместре беременности доминировали заболевания желудочно-кишечного тракта — 58,8%. Из всех заболеваний ЖКТ основное место занимала кишечная колика, причина возникновения которой, вероятно, повышение уровня прогестерона, который оказывает влияние на тонус гладкой мускулатуры кишечника. Акушерско-гинекологическая патология составила 31,4%. По поводу острого аппендицита прооперировано 9,8% беременных женщин.

Во втором триместре также преобладали заболеваний ЖКТ 41,9%. На долю акушерскогинекологической патологии пришлось 35,5%. Характерными для этого триместра так же являлись заболевания мочевыделительной системы (15,3%), причиной развития которых, помимо гормональных сдвигов, являются и механические факторы (сдавление мочеточников маткой, ротирование матки вправо). У 7,3% диагностирован острый аппендицит.

В третьем соотношение заболеваний ЖКТ и акушерско-гинекологической патологии было примерно равным 41,9% и 43,5%. Заболеваний мочевыделительной системы составили 11,3%. У 3,2% выявлен острый аппендицит.

Выводы.

Диагностика острого аппендицита у беременных представляет собой трудную задачу неотложной хирургии.

У беременных больных с абдоминальным болевым синдромом имеет место гипердиагностика острого аппендицита. Это обусловлено трудностями диагностики острого аппендицита у беременных, а также боязнью врачей амбулаторного звена пропустить острую хирургическую патологию.

Среди заболеваний, которые могут симулировать острый аппендицит, чаще всего встречаются акушерско-гинекологическая патология (41,6%), патология желудочно-кишечного тракта (34,4%), мочевыделительной системы (14,9%).

Беременных с подозрением на острый аппендицит целесообразно госпитализировать в многопрофильную клинику, которая имеет опыт и располагает условиями для оказания им круглосуточной специализированной хирургической и акушерско-гинекологической медицинской помощи.

Литература

- Серов, В. Н. Практическое акушерство: рук. для врачей / В. Н. Серов, А. Н. Стрижаков, С. А. Маркин. М.: Медицина, 1997. 512 с.

- Пронин В. А. Патология червеобразного отростка и аппендэктомия / В. А. Пронин, В. В. Бойко. Х.: СИМ, 2007. 271 с., С 12–13.

- Подзолкова Н. М. Актуальные вопросы акушерства и гинекологии / под ред. А. Н. Стрижакова, А. И. Давыдова, Л. Д. Белоцерковцевой. Москва-Сургут, 1996.

- Аl-Mulhim, А. А. // Int. Surg. 1996. Vol. 81, № 3. P. 295–297.

- Attapattu, A.A. [et al.] // Ceylon Med. 1996. Vol. 41, № 3. P. 104–106.

- Bailey, L. E. [et al.] // Amer. J. Surg. 1986. Vol. 52, № 4. P. 218–221.

- Barros, F. [et al.] // Rev. Pol. Med. 1991. Vol. 109. P. 9–13.

- Konlowski, A. [et al.] // Wiad Lek. 1992. Vol. 45, № 13–14. P. 494–497.

- Mazze, R. J. // Obstet. Gynec. 1991. Vol. 77, № 6. P. 835–840.

- Tamir. I. L., Bongard, F. S., Klein, S. R. // Amer. J. Surg. 1990. Vol. 160, № 6. P. 571–575.

Источник

Аппендицит у беременных является одним из нередких и тяжких заболеваний; влекущих за собой угрозу для жизни матери и плода.

Частота аппендицита у беременных колеблется и дает большой разброс. По данным хирургов она составляет от 0,66 до 10%; гинекологи приводят цифры от 0,007 до 0,4%. Приводят и другие цифры: из 1000 беременных женщин заболевает одна; на 10000 беременных у 46,7 развивается острый аппендицит.

Невозможность и небезопасность наблюдения и ограниченные возможности использования дополнительных методов диагностики повышают трудности диагностики острого аппендицита на догоспитальном этапе.

Для характеристики течения беременности, помимо указания ее сроков, используют, в дополнение к общепринятой классификации, еще три дополнения, что продиктовано, в первую очередь, тактическими соображениями:

1. Острый аппендицит без угрозы преждевременного прерывания беременности.

2. Острый аппендицит с угрозой преждевременного прерывания беременности.

3. Острый аппендицит во время и после преждевременного прерывания беременности.

Не все благополучно обстоит и со сроками госпитализации: 20,8% беременных с острым аппендицитом госпитализируются на вторые сутки, из ,них 66,7% несвоевременно обратились за врачебной помощью. Только 26,2% больных поступают в стационар в первые 6 часов, а 8,3%—после двух суток от начала заболевания, то есть в оптимальные сроки—до 12 часов поступает 50% больных; только 48% беременных обращаются к врачу в день заболевания. Таким образом, уровень санитарной пропаганды и культуры оставляет желать лучшего и требует постоянной работы в этом направлении. Наиболее часто развитие острого аппендицита наступает у беременных в возрасте от 21 до 30 лет (70%), при этом на первую половину беременности (5—12 недель) приходится 55% с последующим нарастанием к 21—31 неделям.

У беременных простые формы (63,2%) преобладают над деструктивными (36,8%) формами аппендицита. Характерно, что у 89,4% беременных в анамнезе отмечается перенесенный приступ острого аппендицита, и только у 10,6% он возникает первично.

Очевидно, что к ведущему звену в возникновении острого аппендицита—инфекции, у беременных присоединяется ряд способствующих факторов: в первой половине беременности развивается атония кишечника с задержкой содержимого его; происходит нарушение функции желудочно-кишечного тракта (снижение кислотности желудочного сока, что способствует развитию бактериальной флоры); возникают изменения механического порядка за счет смещения толстого кишечника, в частности слепой кишки и червеобразного отростка вверх беременной маткой. Это смещение начинает происходить с 13—20 недели и становится статистически достоверным со срока беременности 21 неделя и больше.

От женщин в первой половине беременности врач слышит столько жалоб, что он, естественно, скорее готов приписать их именно беременности, чем какому-либо воспалительному заболеванию органов брюшной полости.

Наиболее постоянным у беременных является болевой симптом. Напряжение мышц имеет место только в первой половине беременности, во второй он менее постоянен. Рвота считается наиболее частым симптомом: более 50% женщин предъявляют жалобы на рвоту. Повышение температуры до субфебрильной постоянный признак. Достоверен признак Леннандера (разница подмышечной и ректальной температуры, достигающая 1 гр). У 78% больных отмечается умеренный нейтрофильный лейкоцитоз (более 10000), СОЭ—ускорена.

Особенно трудно диагностировать аппендицит в родовом периоде. Схватки обесценивают симптом напряжения мышц живота, заслоняя картину острого аппендицита.

Еще более затруднена диагностика в первые дни после родов, так как картина острого аппендицита принимается за картину послеродовой инфекции. Ведущим симптомом острого аппендицита у беременных все равно должен остаться болевой, который может локализоваться в любом месте брюшной полости, так как по мере нарастания процесса он сосредоточивается в илеоцекальной области (89,4%).

Интересны сведения об иррадиации болей. В первые 5—20 недель они иррадиируют в нижнюю половину живота, в последующие 33—40 недель—в поясничную область и правое подреберье.

Обследование беременных женщин с острым аппендицитом особенно затрудняется во второй половине беременности. Исследование брюшной полости у таких больных выполняется сверху вниз в положении больной на левом боку. Попутно появляется возможность выявить симптом Ситковского. Диагностическое значение имеет симптом отраженных болей: при пальпации в области илеоцекального угла боли отмечаются в области матки, пупка, кверху и книзу от него, или в левой подвздошной области. Большое значение имеет положительный симптом Михельсона: усиление болей в положении на правом боку (беременная матка давит на воспалительный очаг). Надавливание на матку слева направо и усиление болезненности при этом подтвердит диагноз острого аппендицита. Решающее значение иногда принадлежит бимануальному исследованию.

Число заболеваний, которые могут симулировать острый аппендицит у беременных, по сведениям различных авторов, колеблется от 18 до 50 и более. Конечно, нет необходимости перечисления их и говорим мы об этом только потому, чтобы подчеркнуть сложность диагностики острого аппендицита у беременных. Чаще всего дифференциальный, диагноз проводится с нижеследующими заболеваниями.

Внематочная беременность встречается от 0,9 до 1,2% среди этой группы больных. Внематочная беременность чаще встречается в возрасте от 20 до 30 лет, в анамнезе у большинства таких больных отмечаются гинекологические заболевания, аномалии развития полового аппарата. Пренебрежение анамнезом наиболее частая ошибка. Начало острое. Боли, начавшись в любом месте, сосредоточиваются затем внизу живота с иррадиацией в поясницу, болезненно давление на прямую кишку, имеются ложные позывы к дефекации. Рвота отмечается реже, язык влажный, не обложенный. Задержка менструаций не надежный признак, так как у большинства больных задержки не отмечается. Объективная картина достаточно характерна: бледность, и холодность кожных покровов; беспокойство; в глазах испуг, зрачки расширены. По мере развития заболевания отмечается тенденция к снижению температуры тела, учащению пульса с уменьшением его напряжения, понижение артериального давления, особенно диастолического, падающего подчас до нуля. Кардинальное значение имеет обследование живота. Почти у большинства больных пальпация сопровождается иррадиацией болей в прямую кишку; мышечное напряжение отмечается у. трети больных, равно как и симптомы острого аппендицита. Разрешающим моментом диагностики служит ректальное и вагинальное исследования, при которых выявляется болезненность дугласова пространства, положительный симптом Промптова — ответное болевое ощущение на смещение шейки матки. Появление кровянистых выделений отмечается у 45% больных. Пункция заднего свода, хотя и является ценным приемом, не всегда дает правильный ответ, так как при наличии в анамнезе перенесенных воспалительных заболеваний (спайки), получить кровь не удается. Внематочная беременность без признаков массивного внутреннего кровотечения (шок, коллапс, анемия) для диагностики трудна.

Кисты половой системы. Перекручивание ножки различного рода кистозных образований придатков и широкой связки матки часто симулируют острый аппендицит. Встречается чаще в первой половине беременности, чаще справа. Решающее значение в диагностике имеет вагинальное исследование. Трудны для диагностики маленькие кисты, которые обнаруживаются при операции по поводу аппендицита.

Начало заболевания внезапное с появлением интенсивных болей внизу живота, с тошнотой и рвотой, рвотой неоднократной (в отличии от острого аппендицита). Внизу живота определяется напряжение мышц и положительный симптом раздражения брюшины.

Воспаление придатков матки — аднексит и сальпингит. Трудности диагностики обусловлены не только сходством клинической картины, но и анатомической близостью органов. Больные с воспалением придатков лихорадят, боли отмечаются внизу живота, своды болезненны в первой половине беременности, во второй — нет. Положительный симптом Промптова, отмечаются гнойные выделения из влагалища. В крови умеренный лейкоцитоз, без нейтрофильного сдвига, СОЭ ускоренная. Особые трудности в диагностике возникают во второй половине беременности, в родовом и послеродовом периодах или после прерывания беременности.

Пельвиоперитониты. В тех случаях, когда воспалительный процесс с гениталий распространяется за пределы малого таза, зона болезненности перемещается кверху, появляется регидность передней брюшной стенки, симптом Щеткина-Блюмберга, температура повышается до 38—39°, отмечается сухость языка, икота и рвота, пульс учащается до 100 и более ударов в минусу. Дифференциальная диагностика с аппендицитом в этих случаях должна основываться прежде всего на более медленном развитии симптомов при пельвиоперитоните и указаниях больной на предшествующие заболевания гениталиев. Сохраняются описанные выше местные признаки неблагополучия в малом тазу.

Правосторонняя почечная колика. Большое значение для правильного диагноза имеют анамнестические данные о начале заболевания и характере его течения. При колике, обусловленной мочекаменной болезнью, боли возникают внезапно, после резких движений, среди полного здоровья. Покой и грелка нередко настолько успокаивают боли, что женщина вновь чувствует себя практически здоровой. При аппендиците боли более постоянны, не настолько интенсивны и носят менее резкий характер. Очень характерно поведение больной при почечной колике: она беспокойна, стонет, мечется, ищет самое удобное положение и нередко находит его, повернувшись на левый бок. Для аппендицита более характерна “классическая поза” — на правом боку с приведенными к животу коленями.

Как известно, приступ почечной колики характеризуется сильными болями в поясничной области, иррадиирующими в бедро, большие половые губы, учащенным мочеиспусканием, вздутием живота, сухостью во рту, тошнотой, рвотой, положительным симптомом Пастернацкого, наличием лейкоцитов и эритроцитов в моче. При такой клинической картине у небеременных редко возникают сомнения в диагнозе. У беременных же большинство перечисленных симптомов встречаются и при отсутствии заболевания почек, поэтому они в определенной мере теряют ценность для дифференциальной диагностики. Перечисленные симптомы нередко связаны с отклонениями в течении беременности. Кроме того, такие классические признаки почечной колики, как микрогематурия и наличие лейкоцитов в моче, нередко наблюдаются у беременных и при аппендиците: в первой половине беременности — при ретроцекальном и забрюшинном расположении отростка, а во второй половине, когда смещаемый увеличенной маткой отросток приближается к правой почке. В этом ‘случае оказывается положительным и симптом Пастернацкого. Таков основной перечень заболеваний, с которыми необходимо дифференцировать острый аппендицит у беременных, хотя возможно и возникновение других заболеваний органов брюшной полости (холецистит, панкреатит, обострение язвенной болезни желудка и т. д.), о которых нужно помнить.

Источник