Бешенство у лис и барсуков

Бешенство у лис чрезвычайно распространено. Это связано с особенностями их образа жизни. Довольно часто эти животные становятся виновниками заражения человека. Даже если люди заражаются этой смертельной болезнью от кошки или собаки, то первичным источником инфекции нередко является лисица. Ведь домашние питомцы часто получают вирус при столкновении с дикими животными. Каждому человеку нужно знать о проявлениях этой болезни у лисиц. Особенно это необходимо тем людям, которые много времени проводят в лесу, занимаясь охотой или сбором грибов. Кроме этого, больные лисицы нередко наведываются в населенные пункты и могут близко подходить к человеку.

Что такое бешенство

Бешенство — это одно из самых опасных и смертельных заболеваний, которым страдают животные и люди. Патологию вызывает вирус (Rabies virus), который поражает центральную нервную систему. Он вызывает необратимые изменения в головном мозге, которые всегда приводят к летальному исходу.

Важно помнить, что инкубационный период при этой болезни может быть довольно длительным. Он составляет от 10 дней до 3 месяцев. Симптоматику болезни у человека можно подразделить на несколько стадий:

- Продромальный период. Часто заболевание начинается с боли в области укуса, даже если рана уже зажила. Затем возникает общее недомогание, небольшое повышение температуры, тревожность, бессонница.

- Стадия разгара. У человека возникает сильная боязнь воды, света и резких звуков. Появляются судороги, которые усиливаются от любых раздражителей. Отмечаются психические расстройства: бред, галлюцинации, иногда повышенная агрессия. Наблюдается усиленное отделение слюны.

- Период параличей. У больного парализует мышцы век, скул и ног. Могут отмечаться извращения вкуса, когда человек употребляет в пищу несъедобные предметы. На этой стадии заболевание заканчивается смертью из-за паралича дыхания.

Современная медицина не располагает препаратами от бешенства. Спасти жизнь человеку может только прививка, но она эффективна лишь в первые 10 дней после укуса. На стадии появления первых признаков бешенства помочь больному уже невозможно.

Почему лисы часто болеют бешенством

Бешенство у лис встречается довольно часто. Это связано со способом питания животных. Лисицы употребляют в пищу мелких грызунов, которые нередко являются носителями вируса бешенства. Заражение происходит алиментарным путем, через желудок. Люди никогда не инфицируются таким способом. Однако для животных такой путь передачи вируса вполне возможен.

Кроме этого, мелкий грызун может укусить лисицу, защищаясь от нее. В этом случае вирус передается самым распространенным способом — через слюну. Иногда лисы подвергаются нападению более крупных хищников и инфицируются при укусе. Ведь обнаружить лисью норку очень легко, а звери под воздействием вируса становятся агрессивными.

Пути передачи болезни

Как передается бешенство от лисы к человеку? Инфицирование возможно только при контакте слюны больного животного с кровью. Чаще всего это происходит при укусе. Заражение возможно также при попадании слюны на кожу с мелкими ранками и при оцарапывании. Других способов инфицирования не существует.

Лисы могут быть и косвенными виновниками заболевания человека бешенством. Больные звери часто нападают на бродячих собак и кошек, которые впоследствии заражают людей. Атаке бешеной лисицы может подвергнуться и охотничий пес. В этом случае хозяин рискует заразиться от своего питомца. Поэтому очень важно вовремя прививать собак от этой опасной болезни.

Сезонные периоды заболевания

Высокая заболеваемость бешенством у лис отмечается в следующие периоды:

- С февраля по апрель. В этот период всегда происходит большая вспышка заболевания. Это связано с тем, что весной у лисиц происходит гон. Между самцами часто возникают драки. Животные наносят друг другу укусы и передают вирус.

- В декабре. Зимой популяция лис увеличивается за счет молодых особей. Это приводит к небольшой вспышке бешенства.

После таких периодов заболеваемость несколько снижается, так как многие лисицы погибают от бешенства. Но это не исключает возможности заражения. Опасность получить вирус от лисицы существует в любой сезон.

Внешний вид бешеной лисы

Как определить бешенство у лисы по внешнему виду? Сделать это довольно сложно. Облик больного животного может не иметь никаких явных особенностей, и на первый взгляд кажется, что лисица здорова. Однако можно заметить некоторые внешние признаки бешенства у лисы:

- Обильное слюнотечение с выделением пены и вывалившийся язык. Эти симптомы отмечаются в стадии разгара заболевания и нередко сопровождаются агрессией зверя.

- Шаткость походки. Из-за поражения мозга у больного животного нарушается координация движений.

- Косоглазие, мутный взгляд, припухшая мордочка. Эти признаки трудно заметить, так как к больному животному лучше не приближаться.

- Истощение. Этот признак не является специфичным для бешенства. Лисица может исхудать и по другим причинам.

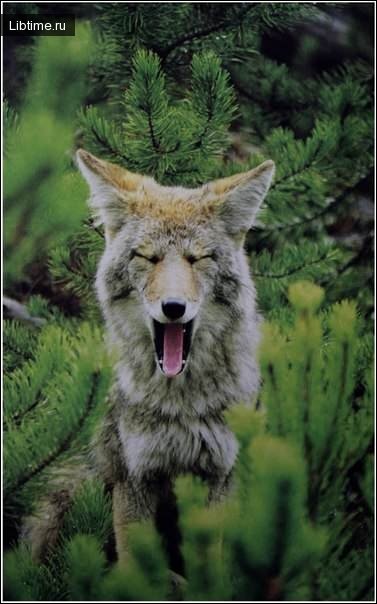

В дальнейшем из-за развивающегося паралича у животного отказывают конечности. Однако в таком состоянии зверь уже не может вести активный образ жизни и нападать на человека. Это заключительная стадия бешенства у лис. Фото больного животного можно увидеть ниже.

Особенности поведения больного животного

Гораздо проще определить заболевание по поведению лисицы. Патология сильно сказывается на психике и повадках зверя.

Как проявляется бешенство у лисы? Прежде всего животное теряет инстинкт самосохранения. Оно перестает опасаться человека. Здоровая лисица никогда не приближается к людям и к их жилью. Животное, больное бешенством, свободно подходит к человеку. Нередко заразившиеся лисицы заходят в населенные пункты. Такое поведение не характерно для здоровых зверей.

При буйной форме бешенства животное становится агрессивным. Лисица лает охрипшим голосом. В этом состоянии звери часто нападают на людей и на животных.

Однако не менее опасно, и когда заболевание протекает в тихой форме. В этом случае животное выглядит спокойным и несколько вялым. Оно может подойти к человеку, не подавая никаких признаков агрессии, и укусить.

Неестественная ласковость является одним из симптомов бешенства у лис, протекающего в тихой форме. Животное подходит к человеку и начинает лизать ему руки. За этим может последовать внезапный укус. Следует помнить, что лисица — это дикий зверь, и ласковое поведение является нехарактерным для такого животного.

Бешенство у лис — это коварное заболевание. Ведь животное становится заразным еще во время инкубационного периода, когда никаких признаков патологии не наблюдается. Поэтому при любом укусе лисицы необходимо как можно скорее сделать прививку от бешенства.

Как вести себя при встрече с больной лисицей

Что делать, если вам пришлось столкнуться с больным животным? Необходимо вести себя крайне осторожно, чтобы не спровоцировать нападение и укус лисицы:

- Нужно сразу же остановиться и не делать резких движений.

- Нельзя поворачиваться спиной к животному и убегать. Иначе лисица отправится в погоню и нападет сзади.

- Нельзя улыбаться зверю. Когда человек обнажает зубы, животные принимают это за оскал.

- Не следует показывать животному, что вы испугались.

- Нужно медленно уходить от лисицы спиной назад.

- Если лисица проявляет агрессию и собирается напасть, то нужно защищать область горла.

- Если есть возможность, то нужно спрятаться от зверя в каком-либо помещении или залезть на дерево.

- Если лисице удалось сбить вас с ног, то нужно лечь на живот и не двигаться. Необходимо прикрывать руками шею, а лицо — локтями. Укусы в эти участки тела наиболее опасны.

Что делать при укусе

При укусе лисицы необходимо срочно обработать поврежденное место. Рану нужно промыть водой с мылом или раствором перекиси водорода. Затем нужно смазать место укуса йодом и забинтовать. Такие же меры необходимы, если укуса не было, но слюна животного попала вам на кожу.

Далее нужно немедленно обратиться в ближайший травмпункт и пройти курс вакцинации от бешенства. Врачи считают, что начинать делать прививки лучше всего в первые трое суток после укуса. Курс профилактики состоит из шести уколов. Ни в коем случае не пропускайте сроки очередного введения вакцины и не употребляйте алкоголь во время прививок. Это поможет вам спастись от смертельно опасного заболевания.

Источник

Êàê íå ñòàòü æåðòâîé áåøåíîãî æèâîòíîãî è íå óìåðåòü îò óêóñà

ïðåääâåðèè ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ è îòêðûòèÿ ñåçîíà øàøëûêîâ âëàñòè ïðåäóïðåäèëè ðîññèÿí î áîëüíûõ áåøåíñòâîì æèâîòíûõ.

Ñèòóàöèÿ â ýòîé ñôåðå îñòàåòñÿ íàïðÿæåííîé óæå íå îäèí ãîä.

Áåøåíûå êîøêè, áîëüíûå ëèñû, èíôèöèðîâàííûå ñîáàêè âñå îíè ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíîé ãèáåëè ëþäåé.

Âñåãî â ìèðå îò áåøåíñòâà åæåãîäíî óìèðàþò îêîëî 60 òûñ. ÷åëîâåê.

Îñîáî îïàñåí

Áåøåíñòâî, èëè ãèäðîôîáèÿ (âîäîáîÿçíü) ñìåðòåëüíîå çàáîëåâàíèå, êîòîðîå â 100% ñëó÷àåâ ïðèâîäèò ê ëåòàëüíîìó èñõîäó.

Âèðóñ Rabies âûçûâàåò ñïåöèôè÷åñêèé ýíöåôàëèò âîñïàëåíèå ãîëîâíîãî ìîçãà ó æèâîòíûõ è ÷åëîâåêà.

Ïåðåäàåòñÿ ïðè óêóñå, îöàðàïûâàíèè, à òàêæå ïðè ïîïàäàíèè èíôèöèðîâàííîé ñëþíû íà ïîâðåæäåííûå ó÷àñòêè êîæè è ñëèçèñòûå.

Ðàñïðîñòðàíÿÿñü ïî íåðâíûì ïóòÿì, âèðóñ äîñòèãàåò ñëþííûõ æåëåç è íåðâíûõ êëåòîê êîðû ãîëîâíîãî ìîçãà, ãèïïîêàìïà, áóëüáàðíûõ öåíòðîâ, ïîðàæàåò èõ è âûçûâàåò íåîáðàòèìûå íàðóøåíèÿ.

Ñðåäè äèêèõ æèâîòíûõ ñàìûì îïàñíûì ïåðåíîñ÷èêîì áåøåíñòâà ÿâëÿþòñÿ ëèñû: 80% ñëó÷àåâ çàáîëåâàåìîñòè ïðèõîäèòñÿ èìåííî íà ýòèõ çâåðåé.

Íà âòîðîì ìåñòå åíîòîâèäíàÿ ñîáàêà (14%), çàòåì èäóò âîëêè (1%).

Îñòàâøèåñÿ 5% îòìå÷àþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî ñðåäè æèâîòíûõ èç ÷èñëà ïñîâûõ, êóíüèõ è ãðûçóíîâ.

Èç äîìàøíèõ îñíîâíûå íîñèòåëè çàáîëåâàíèÿ ñîáàêè, è ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî Ðîññèè, íî è âñåãî ìèðà.

Ïåðåíîñ÷èêàìè ìîãóò áûòü äàæå ïòèöû, âêëþ÷àÿ âîðîí.

Âñå íîâûå î÷àãè áåøåíñòâà â íàøåé ñòðàíå âîçíèêàþò èç-çà òîãî, ÷òî ìåðû ïî áîðüáå ñ åãî ðàñïðîñòðàíåíèåì ïðèíèìàþòñÿ íå âî âñåõ ðåãèîíàõ.

Ïî äàííûì Öåíòðàëüíîé íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé âåòåðèíàðíîé ëàáîðàòîðèè, çà ïåðâûå äâå íåäåëè àïðåëÿ â Ðîññèè çàôèêñèðîâàíî 143 ñëó÷àÿ çàáîëåâàíèÿ.

Íàèáîëüøåå èõ ÷èñëî â Âîëãîãðàäñêîé, Ëèïåöêîé, Áåëãîðîäñêîé, Ñàðàòîâñêîé è Òóëüñêîé îáëàñòÿõ.

Çàáîëåâøèå â îñíîâíîì ëèñû, ñîáàêè è êîøêè.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ èíôåêöèåé, â ðåãèîíàõ îáúÿâëÿþò êàðàíòèí.

Òàê, â êîíöå òåêóùåãî ìåñÿöà îñîáûé ðåæèì ââåëè ñðàçó â äåñÿòè ðàéîíàõ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.

Òàì âñåãî ñ íà÷àëà ãîäà áåøåíñòâî îáíàðóæåíî â 74 âçÿòûõ ó æèâîòíûõ ïðîáàõ.

Íå îáîøëà ïðîáëåìà è Ïîäìîñêîâüå, ãäå â 2018-ì çàðåãèñòðèðîâàëè 30 ñëó÷àåâ áåøåíñòâà.

Ê ìåäèêàì îáðàòèëèñü áîëåå 4 òûñ. ÷åëîâåê.

ïðîøëîì ãîäó ÷àñòîòó çàáîëåâàåìîñòè æèâîòíûõ óäàëîñü ñíèçèòü áëàãîäàðÿ äåéñòâèÿì âëàñòåé.

Âåòåðèíàðû îñòàâëÿëè â ëåñàõ «îðàëüíóþ âàêöèíó» ìÿñíûå áðèêåòû ñ êàïñóëîé ÷òîáû çâåðè ïîëó÷èëè èììóíèòåò.

òåõ ìåñòàõ, êóäà ñïåöèàëèñòû íå ìîãëè äîáðàòüñÿ ïåøêîì, ïðèìàíêè ñáðàñûâàëè ñ ñàìîëåòîâ.

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè çà ïåðâûå òðè ìåñÿöà ýòîãî ãîäà ïîäòâåðæäåí 51 ñëó÷àé áåøåíñòâà (çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2017-ãî òàêèõ ýïèçîäîâ áûëî âñåãî 19).

Ñðåäè çàðàæåííûõ, â ÷àñòíîñòè, îêàçàëñÿ õîðåê, íî áîëüøèíñòâî âñ¸ ðàâíî ñîáàêè.

Çà ìåäïîìîùüþ îáðàòèëèñü ñâûøå 1,5 òûñ. ÷åëîâåê, êîòîðûõ óêóñèëè èëè ïîöàðàïàëè.

Âîðîíåæå æàëóþòñÿ íà íåõâàòêó îðãàíèçàöèé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ãóìàííûì îòëîâîì áðîäÿ÷èõ ñîáàê.

Âñåãî íà áîðüáó ñ áåçíàäçîðíûìè æèâîòíûìè ðàéîíàì ãîðîäà â ýòîì ãîäó âûäåëèëè îêîëî 1,7 ìëí ðóáëåé, ïåðåäàåò ÃÒÐÊ «Âîðîíåæ».

Áîëüøå ïîëîâèíû ýòèõ äåíåã ïîéäåò íà ñòåðèëèçàöèþ, êîòîðàÿ ñòîèò ïîðÿäêà 6 òûñ. ðóáëåé.

Íî óñûïèòü ñîáàêó äåøåâëå, ïîýòîìó òðè ñîòíè ñîáàê â ãîðîäå áóäóò îòñòðåëåíû, ñîîáùàåò òåëåêàíàë.

ðÿäå ãîðîäîâ ñòðàíû, íàïðèìåð â Ñìîëåíñêå, ñïåöèàëèñòû îòëàâëèâàþò ïîäîçðèòåëüíûõ áåçäîìíûõ ñîáàê, à êîãäà óáåæäàþòñÿ, ÷òî îíè çäîðîâû, òî èõ ïðèâèâàþò è ñòåðèëèçóþò.

Åñëè æèâîòíîìó íå íàéäóò õîçÿèíà, òî åãî âûïóñêàþò íà óëèöó.

Ïðè ýòîì íà óøè åìó êðåïÿò ñïåöèàëüíûå áèðêè.

Ïîäîçðèòåëüíûõ óáèâàþò

öåëîì äëÿ áîðüáû ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì áåøåíñòâà íóæíî ðåãóëèðîâàòü ÷èñëåííîñòü áåçäîìíûõ æèâîòíûõ, ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ ïèòîìöåâ, ðåãèñòðèðîâàòü èõ è äåëàòü ïðèâèâêè, à òàêæå îòïðàâëÿòü ïîäîçðèòåëüíûõ çâåðåé â êàðàíòèí.

Ãëàâíûé ðàéîííûé èëè ãîðîäñêîé âåòèíñïåêòîð, êîòîðîìó ñîîáùèëè õîòÿ áû îá îäíîì ñëó÷àå áåøåíñòâà, äîëæåí îïðåäåëèòü çîíó ðèñêà è ðàçðàáîòàòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ëèêâèäàöèè î÷àãà çàáîëåâàåìîñòè.

Îí òàêæå ãîòîâèò ìàòåðèàëû äëÿ óñòàíîâëåíèÿ êàðàíòèíà, êîòîðûé ââîäèò ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.

ðàéîíàõ, ãäå äåéñòâóåò òàêîé ðåæèì, íåëüçÿ ïðîâîäèòü âûñòàâêè ñîáàê è êîøåê.

Òàêæå çàïðåùàåòñÿ èõ âûâîäèòü çà ïðåäåëû îïàñíîé çîíû è ïðîäàâàòü èëè ïîêóïàòü äîìàøíèõ æèâîòíûõ.

Ïàðàëëåëüíî ñïåöèàëèñòû ïðîôèëüíûõ ñëóæá èíôîðìèðóþò ëþäåé î ðèñêàõ, óìåðùâëÿþò âñåõ áîëüíûõ è ïîäîçðèòåëüíûõ çâåðåé â îïàñíîì ðàéîíå.

Òðóïû ìåðòâûõ æèâîòíûõ ñæèãàþò èëè îòïðàâëÿþò íà ïðîèçâîäñòâî ìÿñîêîñòíîé ìóêè.

Åñëè ñëó÷àè áåøåíñòâà îòìå÷åíû ñðåäè äèêèõ çâåðåé, òî èõ ÷èñëåííîñòü ñíèæàþò.

Ñàíèòàðíûå âðà÷è íàïîìèíàþò, ÷òî ñëåäóåò ïîêóïàòü ïèòîìöåâ òîëüêî â çîîìàãàçèíàõ ïðè íàëè÷èè âåòåðèíàðíûõ äîêóìåíòîâ.

Òàêæå íå ñòîèò êîíòàêòèðîâàòü ñ äèêèìè æèâîòíûìè è òðîãàòü áåçäîìíûõ çâåðåé.

Áåøåíñòâî ìîæåò ïðîòåêàòü êàê â áóéíîé ôîðìå, òàê è â òèõîé.

Äîìàøíèå æèâîòíûå ëèáî ñòàíîâÿòñÿ àãðåññèâíûìè, ïðÿ÷óòñÿ ïî óãëàì, ãðûçóò íåñúåäîáíûå ïðåäìåòû, èõ ãîëîñ ñèïíåò èëè ïðîïàäàåò, ëèáî æå îíè íà÷èíàþò âåñòè ñåáÿ íåòèïè÷íî òèõî, à çàòåì ïîäêðàäûâàþòñÿ è íàïàäàþò.

Áîëüíûå çâåðè òåðÿþò èíñòèíêò ñàìîñîõðàíåíèÿ è ñîâåðøåííî ïåðåñòàþò áîÿòüñÿ ÷åëîâåêà. Ñðåäè ñèìïòîìîâ áåøåíñòâà îáèëüíîå ñëþíîòå÷åíèå, çàòðóäíåíèå ãëîòàíèÿ, ñóäîðîãè. Æèâîòíîå íà÷èíàåò áîÿòüñÿ ñâåòà è âîäû.

«Åñëè æèâîòíîå çäîðîâîå, âðÿä ëè îíî áóäåò áëèçêî ïîäõîäèòü ê ÷åëîâåêó. Îêîëî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñêàïëèâàþòñÿ ÷àùå âñåãî áîëüíûå îñëàáëåííûå îñîáè. Îíè âûõîäÿò ê ëþäÿì, ïîðîé äàæå ïûòàþòñÿ ëàñòèòüñÿ. Íå ñòîèò çàáëóæäàòüñÿ»,

ðàññêàçàë ïîðòàëó «Â Òîìñêå» ïðåäñòàâèòåëü îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ âåòåðèíàðèè Èâàí Åãîðîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ó çàðàçèâøåãîñÿ çâåðÿ íåò øàíñîâ âûæèòü.

Äîìàøíèå êóñàêè

Åñëè äîìàøíèé ïèòîìåö ïîêóñàë êîãî-òî, òî íåîáõîäèìî ïðèâåçòè æèâîòíîå ê âåòåðèíàðó.

Åãî ìîæíî îñòàâèòü òàì äëÿ íàáëþäåíèÿ íà 10 äíåé, èëè æå âëàäåëåö ìîæåò ïèñüìåííî ïîäòâåðäèòü, ÷òî ñàì èçîëèðóåò ïîäîïå÷íîãî è äîñòàâèò åãî äëÿ îñìîòðà ïî òðåáîâàíèþ âðà÷à.

Ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèÿ ðåãèñòðèðóþò â ñïåöèàëüíîì æóðíàëå è ñîîáùàþò î íèõ ó÷ðåæäåíèþ, ãäå ïðèâèâàþò ïîñòðàäàâøåãî, à òàêæå â öåíòð ñàíýïèäíàäçîðà ïî ìåñòó åãî æèòåëüñòâà.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ êàðàíòèíà çäîðîâûõ ïèòîìöåâ âîçâðàùàþò õîçÿåâàì, îäíàêî åùå 30 äíåé èõ íóæíî ñîäåðæàòü èçîëèðîâàííî.

Áîëüíûõ çâåðåé óíè÷òîæàþò.

Âëàäåëåö æèâîòíîãî, êîòîðîå óêóñèëî ÷åëîâåêà, íåñåò àäìèíèñòðàòèâíóþ, à ïðè íàíåñåíèè òÿæåëûõ óâå÷èé óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïî ñòàòüå 118 ÓÊ ÐÔ «Ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ ïî íåîñòîðîæíîñòè».

Ïî íåé õîçÿèíà ïèòîìöà ìîãóò àðåñòîâàòü íà ïîëãîäà.

Åñëè æå ñîáàêà ïîêóñàëà ÷óæîãî ïèòîìöà, òî ê åå âëàäåëüöó ìîæíî ïîäàòü ãðàæäàíñêèé èñê. Õîòÿ â òåîðèè, åñëè ñòîèìîñòü ïîñòðàäàâøåãî æèâîòíîãî ïðåâûøàåò 250 òûñ. ðóáëåé è áóäåò äîêàçàíî, ÷òî õîçÿèí íàïàâøåé ñîáàêè íàðóøèë ïðàâèëà åå ñîäåðæàíèÿ, òî ïîñëåäíèé ìîæåò ñòàòü ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî äåëà îá «Óíè÷òîæåíèè èëè ïîâðåæäåíèè èìóùåñòâà ïî íåîñòîðîæíîñòè» (ñòàòüÿ 168).

Âàêöèíèðîâàòü îáÿçàòåëüíî

Âåòåðèíàðíûé âðà÷ Òàòüÿíà Êóçíåöîâà îòìåòèëà, ÷òî Åâðîïà ñâîáîäíà îò áåøåíñòâà áëàãîäàðÿ ïîãîëîâíîé âàêöèíàöèè è êîíòðîëþ ÷èñëåííîñòè áåçäîìíûõ æèâîòíûõ.

«À ÷òî ó íàñ? 2 òûñ. ñëó÷àåâ â 2017 ãîäó â Ðîññèè. Âëàäåëåö æèâîòíîãî äóìàåò, ÷òî áåøåíñòâî ýòî ãäå-òî äàëåêî è, åñëè êèñà æèâåò äîìà, òî åé ýòî íå ñòðàøíî. Êîøêà èëè äðóãîå æèâîòíîå ìîæåò óáåæàòü, âûïðûãíóòü èç îêíà è ÷òî òîãäà?»

çàÿâèëà ýêñïåðò.

Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòà, ó íåå åñòü âïîëíå ïëàòåæåñïîñîáíûå êëèåíòû, êîòîðûå íå âàêöèíèðóþò ïèòîìöåâ, è äåëî íå â äåíüãàõ, à â óâåðåííîñòè ëþäåé, ÷òî ïðèâèâêè âðåäíû.

«Êîíå÷íî, åñòü îïðåäåëåííûå îñëîæíåíèÿ ïîñëå âàêöèíàöèè (÷àùå àëëåðãèÿ). Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé Âñåìèðíîé âåòåðèíàðíîé àññîöèàöèè ìåëêèõ æèâîòíûõ (WSAVA), èç 1,2 ìëí ïðèâèòûõ ñîáàê îíè âîçíèêëè ó 38»,

äîáàâèëà Êóçíåöîâà.

Îíà ïðèçâàëà õîçÿåâ æèâîòíûõ ïåðåñòàòü âåðèòü ñîöñåòÿì è íå èñêàòü â èíòåðíåòå, «êàê ëå÷èòü ñîáàêó». «Ìû æå íå ñïðàøèâàåì, êàê ÷èíèòü ìàøèíó ó ïðîäàâöà õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé», ïîñåòîâàëà âåòåðèíàð.

Åñëè ó âëàäåëüöà ÷åòâåðîíîãîãî ñëîæíîñòè ñ äåíüãàìè, òî ñòàíöèè ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ ïðîâîäÿò áåñïëàòíóþ âàêöèíàöèþ ïðîòèâ áåøåíñòâà, íóæíî òîëüêî îáðàòèòüñÿ.

«Ñîâðåìåííàÿ âàêöèíà äàåò ñòîéêèé èììóíèòåò, ìèíèìóì ïîáî÷íûõ ÿâëåíèé, è çàêîíîäàòåëüñòâî îáÿçûâàåò íàñ âàêöèíèðîâàòü æèâîòíûõ åæåãîäíî»,

-çàêëþ÷èëà Êóçíåöîâà.

Ïðîìûòü è â òðàâìïóíêò

Ðîññèè åæåãîäíî èç-çà óêóñîâ ê ìåäèêàì îáðàùàþòñÿ îêîëî 400 òûñ. ÷åëîâåê, èç íèõ ïîðÿäêà 250 òûñ. íóæäàþòñÿ â ëå÷åíèè.

Ïðè ýòîì ñ 2012 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíî 26 ëåòàëüíûõ ñëó÷àåâ.

Àíàëèç ïðè÷èí ñìåðòè ëþäåé ïîêàçàë, ÷òî áîëåå 65% ïîñòðàäàâøèõ íå ïðèøëè çà ïîìîùüþ, à ïî÷òè 22% âñ¸ æå ñäåëàëè ýòî, íî îòêàçàëèñü ëå÷èòüñÿ, åùå îêîëî 9% ïðåðâàëè êóðñ.

îñòàëüíûõ óêóøåííûì íå ââåëè àíòèðàáè÷åñêèé èììóíîãëîáóëèí (ïðèìåíÿåòñÿ ïðè îáøèðíûõ ðàíàõ è ïîâðåæäåíèè ñëèçèñòûõ).

Íóæíî çíàòü, ÷òî âîçáóäèòåëü áåøåíñòâà ìîæåò íàõîäèòüñÿ â ñëþíå æèâîòíîãî äî ïîÿâëåíèÿ ïåðâûõ ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ íà ýòî òðåáóåòñÿ ïîðÿäêà 10 äíåé.

Ïîýòîìó òîò ôàêò, ÷òî óêóñèâøåå æèâîòíîå «âûãëÿäåëî íîðìàëüíî», îòíþäü íå ïîêàçàòåëåí.

Ïîñòðàäàâøèé äîëæåí â òå÷åíèå 1015 ìèíóò ïðîìûòü ðàíó ìûëüíûì ðàñòâîðîì, îáðàáîòàòü åå êðàÿ àíòèñåïòèêîì è íàëîæèòü ñòåðèëüíóþ ïîâÿçêó.

Çàòåì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â òðàâìàòîëîãè÷åñêèé ïóíêò.

Êàê ðàññêàçàëè â òðàâìïóíêòå îäíîé èç ìîñêîâñêèõ áîëüíèö, áåøåíñòâî ÷åëîâåêà ìîæíî ïðåäóïðåäèòü òîëüêî ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ïðèâèâêàìè.

Èõ äåëàþò áåñïëàòíî, íåçàâèñèìî îò íàëè÷èÿ ïîëèñà ÎÌÑ.

Âàêöèíà ïðàêòè÷åñêè íå äàåò îñëîæíåíèé è âûðàáàòûâàåò âûñîêèé óðîâåíü èììóíèòåòà.

Êóðñ ñîñòîèò èç øåñòè óêîëîâ â ïëå÷î.

Ïîìèìî ýòîãî ÷åëîâåêó ââîäÿò ïðîòèâîñòîëáíÿ÷íóþ ñûâîðîòêó.

Ñëåäóþùèé ïîñò áóäåò ïðî ÊÎÒÈÊÎÂ!!!

Источник

- Главная

- Природа

- Лисицы, как источник бешенства

![]() Елена Голец13 Февраль 2015 6319

Елена Голец13 Февраль 2015 6319

В Европе и Северной Америке основным распространителем и источником бешенства являются лисицы наиболее многочисленный вид хищников.

На территории Украины их количество выражается в десятках тысяч особей.

Поэтому характерные черты современной эпизоотии бешенства обусловливаются экологическими особенностями лисиц.

Места обитания лисиц

Лисицы обитают в тайге, тундре, пустыне и высоко в горах, поэтому природные очаги бешенства локализуются в самых различных географических ландшафтах.

Численность лисиц зависит от почвенно-климатических условий, состояния кормовой базы, защищенности местности, факторов беспокойства. Они чаще всего селятся на склонах холмов или оврагов, выбирая участки с песчаным грунтом, защищенные от затопления талыми, дождевыми и грунтовыми водами, роют или используют норы барсуков, сурков и других животных, а также естественные убежища – расщелины скал, пещеры, дупла. Нора имеет 3–8 входных отверстий, идущих через наклонные туннели в обширную гнездовую камеру. Плотность поселений лисиц неравномерна. Например, на территории Украины наряду с минимальной плотностью есть районы, где насчитывается 20–30 лисиц на 1000 га угодий, при средней плотности популяций в республике около двух особей на 1000 га угодий. Наибольшая неравномерность распространения наблюдается в степной и полесской зонах.

Чем питаются лисицы

Лисицы питаются мелкими млекопитающими, птицей, рыбой, насекомыми, пресмыкающимися, фруктами, ягодами, бытовыми отходами, падалью. Основу рациона, особенно в осенне-зим¬ний период, составляют мышевидные грызуны. Одна лисица за сутки съедает около 40 мышей. Летом они едят много растительных кормов.

Период гона у лис

Половой зрелости достигают в 1–2-летнем возрасте. Гон у лис обычно происходит в феврале – марте. В Крыму и на Кавказе немного раньше – в январе или начале февраля, на севере Красноярского края – в апреле. Во время гона вокруг самки собирается 6–10 самцов, между которыми нередки драки. Беременность длится около 56 дней, после чего рождается 3–12 лисят. На 20-й день лисята прозревают и начинают выходить из норы. Выводки распадаются в августе–сентябре. Окончательно лисята выходят из нор обычно через 6 месяцев после периода гона.

Определение численности лисиц

Численность лисиц изменяется по годам, а также по сезонам года. Для ее определения используют различные методы. Наиболее точными считают методы подсчета выводков по норам и регистрации следов животных на снегу.

Определение численности по норам проводят на учетных площадках – 50 км2. Лучше, чтобы они располагались вдали от населенных пунктов, там, где не планируют работ, ведущих к резкому изменению природной среды. Подготавливают их с осени. На площадках выявляют, метят (вешкуют) норы и заполняют на каждую из них учетную карточку, где отмечают дату, вид хозяина норы при первом осмотре, заселенность норы (выводковая, посещаемая, нежилая), размер выводка, наличие следов жизнедеятельности хозяина норы или других животных, расположение норы, внешний вид. В карточку учета заносят также ежегодные результаты весеннего осмотра.

Учет по нормам обычно проводят в мае – июне. Определяют заселенность нор. При этом различают норы с выводком (выводковые), с одиночно живущим животным (посещаемые) и нежилые.

Жилые норы определяют по наличию свежих выбросов грунта, вытоптанного места возле норы, множества следов взрослых и молодняка, свежих экскрементов, мочевых точек; посещаемые – по свежим выбросам грунта, следам взрослых животных; нежилые – по отсутствию свежих выбросов грунта, зарастанию травой.

Общее количество лисиц на участке включает молодых животных, пары взрослых и одиночно живущих особей. Число молодых особей определяют по результатам подсчета животных в каждом помете или по средней величине выводка в 5–10 семейных норах.

Среднее количество животных на 10 км2 является показателем плотности поселения лисиц.

Учет численности по следам проводят в начале и конце зимнего сезона. Для этого намечают 3–4 маршрута общей протяженностью около 100 км. Маршруты наносят на карту, а результаты регистрируют в журнале по форме учетной карточки. Показателем численности служит количество свежих следов на 10 км пути.

Максимальная численность популяции наблюдается в сентябре, после появления нового поколения. В марте популяция лисиц минимальная и составляет только 1/3 ее максимальной численности.

Новое поколение лисиц

Основой резервуара бешенства является новое поколение лисиц, составляющее около 70% общей популяции.

Поголовье в последующем году зависит от условий зимовки и кормления в осенне-зимний период. Поскольку в этот период основу питания составляют мышевидные грызуны, усиленное размножение их в осенний период способствует созданию хорошей кормовой базы для лисиц зимой. Это благотворно сказывается на повышении плодовитости самок и выживаемости молодняка, что способствует увеличению численности популяции, с ростом которой увеличиваются возможности контакта между животными и заражения их бешенством. Следовательно, данные о численности мышевидных грызунов в осенне-зимний период могут быть использованы для прогнозирования бешенства на последующий год.

Лисицы – оседлые животные

Лисицы – оседлые животные. Миграции на дальние расстояния отмечены только в тундре, пустынях и горах. Эта биологическая особенность обуславливает медленное развитие настоящей эпизоотии. Новые случаи бешенства обычно возникают на небольшом расстоянии, в среднем около 5 км, от ежемесячного фронта эпизоотии среди лисиц. В 93,4% случаев это расстояние составляло менее 10 км и никогда не превышало 20,5 км.

Периоды заболевания бешенством

С экологией лисиц тесно связано сезонное проявление заболеваний бешенством диких животных. Так, на территории Украины установлено два подъема заболеваний бешенством диких животных:

- Высокий подъем, совпадающий с периодом гона у лисиц, наблюдается в феврале – апреле.

- Небольшой подъем – в декабре.

В летний период, когда лисицы воспитывают выводки и подвижность их ограничена, число заболеваний минимальное. Осенью в результате увеличения плотности популяции за счет молодых особей наблюдается новый подъем заболеваний.

Изменение плотности популяции обусловливает цикличность подъемов эпизоотии бешенства природного типа.

При высокой плотности популяции наблюдается быстрое распространение бешенства, вследствие чего погибает около 60% поголовья, уменьшает возможность контакта между животными и заражение их бешенством. Это способствует уменьшению заболеваемости лисиц бешенством.

Очагом инфекции при бешенстве диких животных необходимо считать место пребывания больного или павшего животного с окружающей территорией, на которую распространяется его заражающее действие (в радиусе 10 – 25 км с учетом, местных условий).

На территории Украины очаги бешенства диких животных имеют различную длительность существования.

Устойчивые очаги расположены, как правило, в местности с повышенной плотностью поселений лисиц. Во многих случаях такая местность имела пересеченный рельеф (овраги, балки, холмы, поросшие кустарником), лесные насаждения в виде отдельных урочищ, примыкающих к населенным пунктам или расположенных вблизи них.

Бешенство других видов животных

Особенностью современной эпизоотии бешенства является изменение видового состава больных животных. На фоне резкого снижения заболеваемости собак, свиней, лошадей возросла заболеваемость кошек, крупного рогатого скота и овец. Особенно серьезной проблемой становится бешенство среди кошек.

Бешенство у кошек

Наряду с лисицами резко возрос удельный вес кошек как источника гидрофобии для людей. Если лисицы явились источником гидрофобии в 53,0%, кошки – в 30,0%, в то время как енотовидные собаки – в 3,3 и барсуки в 2,6% случаев.

Увеличение заболеваемости кошек объясняется появлением эпизоотии бешенства среди лисиц. Случаи заболевания кошек в местности, благополучной по бешенству собак, следует рассматривать как явный показатель существования природных очагов бешенства.

Кошек не подвергают профилактической иммунизации в таком объеме, как собак, они склонны к бродяжничеству, особенно в сельской местности, ведут ночной образ жизни, имеют общий с лисицами источник питания (мышевидные грызуны).

Все это обусловливает разнообразные формы контактов между лисицами и кошками, что способствует заражению бешенством.

Вирус бешенства в природных очагах

Очень важно знать в настоящее время, где и как сохраняется вирус бешенства в природных очагах.

Поэтому с самого начала развития эпизоотии бешенства диких животных возник вопрос о неизвестных животных, являющихся резервуарами бешенства.

В настоящее время наличие бессимптомной инфекции считают установленным только у летучих мышей.

Некоторые исследователи предполагают возможность наличия бессимптомной инфекции у мелких хищников, норовых грызунов. Полагают, что резервуарами вируса бешенства в природе могут быть мышевидные грызуны. При исследовании значительного количества мышевидных грызунов в Чехословакии и других странах Европы исследователям удалось выделить ряд штаммов вируса, подобного бешенству. Однако их роль в возникновении этого заболевания среди лисиц не установлена.

В настоящее время в Центральной Европе и США латентная инфекция у лисиц или куньих не установлена, нет также убедительного доказательства существования абортивной инфекции.

Установлено, что вирус бешенства может находиться в организме лисицы, как источнике бешенства, в течение длительного времени. Это объясняется чрезвычайно продолжительным инкубационным периодом, характерным для данной болезни.

Рейтинг: 5/5 — 1

голосов

Источник