Аритмии мерцание и трепетание предсердий

29 января 2019610,8 тыс.

В чем разница между фибрилляцией и трепетанием?

Трепетание – это разновидность суправентрикулярной тахикардии, при которой частота сокращений предсердий составляет более 200 ударов в минуту, в то время как функционирование желудочков не изменено.

Фибрилляция (другое название – мерцательная аритмия) – это форма суправентрикулярной тахиаритмии, при которой предсердия беспорядочно сокращаются от 300 до 700 раз в минуту, из-за чего возникают значительные нарушения гемодинамики. Часто состояние является осложнением трепетания. В подобном случае полностью отсутствует продуктивная работа – камеры не перекачивают кровь в желудочки.

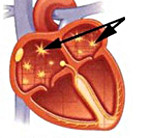

Обе формы аритмии возникают вследствие нарушения структуры миокарда, в особенности его проводящей системы, которая генерирует импульсы. Органические сердечные заболевания приводят к кардиосклерозу. Он, в свою очередь, нарушает электрофизиологические параметры мышечных клеток, что создает условия для образования замкнутых циклов, вызывающих учащенные сокращения.

| Особенности | Трепетание предсердий | Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия) |

|---|---|---|

| Частота сердечных сокращений | 200-400 | 350-700 |

| Характеристика ритма | Правильный | Хаотичный, возникает по типу дрожания мышечных структур |

| Проведение импульса в желудочки | Равномерное или неправильное | Сокращения учащенные и неравномерные |

| Этиология |

|

|

| Патогенез | Работает аритмический механизм macro-reentry, во время которого импульс ходит петлями по кругу. Как результат, повторно сокращаются те кардиомиоциты, которые должны были бы расслабляться). | Характерен механизм micro-reentry. Патологические импульсы возникают из множества мелких очагов, располагающихся в устьях легочных вен или по задней стенке левого предсердия. Со временем эти очаги распространяются и на правый отдел. |

| Клинические особенности |

|

|

| Проявления на ЭКГ |

|

|

| Последствия | Мерцательная аритмия, фибрилляция желудочков, стенокардия, тромбозы | Острая коронарная недостаточность, тромбоэмболия легочных артерий, ишемический инсульт, фибрилляция желудочков |

Клинические проявления обеих разновидностей достаточно схожи (за исключением вышеописанных отличий) и характеризуются следующими симптомами:

- чувство учащенного сердцебиения;

- симптомы гипоксии мозга (головокружения, потеря сознания, слабость, тошнота);

- одышка;

- неприятные ощущения или боли в грудной клетке;

- приступы стенокардии;

Приступы вызываются физической или эмоциональной нагрузкой, жарой, погрешностями питания, употреблением алкоголя и крепкого кофе.

Нередко эти заболевания протекают бессимптомно, что зависит от особенностей этиологии и частоты сердечных сокращений, количества обострений и индивидуальных компенсаторных механизмов.

Лечение трепетания

Лечение трепетания предсердий состоит из собственно купирования нарушенного ритма и из профилактики тромбоэмболических осложнений.

Для медикаментозной антиаритмической терапии используются следующие группы препаратов:

- блокаторы калиевых каналов (кордарон, соталол, ибутилид);

- бета-адреноблокаторы (талинолол, бисопролол);

- ингибиторы кальциевых каналов (верапамил )

- кардиотоники (дигоксин);

Для борьбы с возможными тромботическими осложнениями используют следующие лекарства:

- антикоагулянты (гепарин, варфарин);

- антиагреганты (аспирин, клопидогрел).

В экстренной медицине с целью быстрой нормализации ритма используют электрическую кардиоверсию. Благодаря разряду тока невысокого напряжения восстанавливается эффективное функционирование синусового узла.

Если консервативная терапия оказалась неэффективной, используют хирургические методы:

- радиочастотная абляция (выжигание эктопических очагов автоматизма с помощью высокочастотного тока);

- установка кардиостимулятора (искусственного водителя ритма).

Лечение фибрилляции

Как и в предыдущем случае, необходимо проводить лечение как собственно аритмии, так и профилактику тромбоэмболии. Конкретная схема зависит от варианта сбоя ритма и решается врачом-кардиологом стационара.

Нормосистолическая форма

Нормосистолическим считается такой вариант мерцательной аритмии, при котором сохраняется нормальная частота сокращений желудочков благодаря блокаде в АВ-узле. Не дает видимых нарушений гемодинамики и общего состояния пациента.

Никакого радикального лечения при этом пациенту получать не требуется, все что нужно – динамическое наблюдение у кардиолога с целью раннего выявления осложнений.

Тахисистолический вариант

В данном случае, помимо нарушения функционирования предсердий, возникает также вентрикулярная тахикардия, что приводит к расстройству кровообращения, которое требует противоаритмического лечения. Для купирования данного состояния используются следующие медикаменты:

- бета-блокаторы (бисопролол, небивалол);

- антиаритмики (лидокаин, хинидин, пропафенон);

- сердечные гликозиды.

При необходимости применяется оперативное вмешательство, а именно катетерная или радичастотная абляция. Иногда может потребоваться установка кардиовертера.

Постоянный тип

Постоянная форма фибрилляции предсердий имеет самую большую длительность течения, поскольку признаки ее отсутствуют или же не отличаются значимостью. Также данный диагноз ставится при невозможности восстановить нормальный ритм.

Лечение постоянной формы мерцательной аритмии заключается в, так называемой, стратегии контроля ЧСС. Используются лишь те препараты, которые поддерживают приемлемую систолическую частоту: бета-блокаторы или ингибиторы кальциевых каналов. Сама предсердная фибрилляция при этом остается.

Персистирующая форма

Диагноз устанавливается, когда приступ мерцания продолжается больше 7 дней и есть возможность нормализовать ритм. Для этого используют один из видов кардиоверсии:

- фармакологическая – выполняется с помощью противоаритмических препаратов. Преимущественно для этой цели используют Амиодарон или Новокаинамид;

- хирургическая – воспроизводится путем радиочастотного излучения или криоабляции.

Параллельно применяется антикоагулянтная терапия (такая же, как и при трепетании).

Пароксизмальное течение

Представляет собой разновидность патологии, при которой ритм может самовосстанавливаться. Приступ, как правило, длится от 30 секунд до 7 дней. Для купирования пароксизма применяется следующий алгоритм:

- Если протяженность сбоя сердцебиения менее 48 часов:

- Амиодарон – средство первой линии при ФП любой этиологии;

- Пропафенон, Соталол;

- Если приступ длится более 2-х суток, добавляют антикоагулянтную терапию:

Особенности лечения постоянной формы фибрилляции у пожилых людей

Лечение хронической формы мерцательной аритмии часто затрудняется наличием многих сопутствующих патологий, в особенности речь идет о сердечной недостаточности у пожилых людей. Поскольку проведение кардиоверсии у таких больных ухудшает их прогноз на выживаемость, данной категории пациентов мероприятие противопоказано. В этих случаях используют стратегию контроля частоты сердечных сокращений.

Медики добиваются лишь снижения ЧСС до 110 и меньше, тогда как фибрилляция остается.

Протокол разрешает восстановление синусового ритма лишь в следующих случаях:

- не удается нормализовать ЧСС;

- сохраняются проявления ФП при достижении целевой частоты;

- есть вероятность в дальнейшем сохранить правильный ритм.

Выводы

Как мерцательная аритмия, так и трепетание предсердий относятся к суправентрикулярным тахикардиям. Они имеют много схожих черт в происхождении, патогенезе и лечении.

Однако их различия играют существенную роль для адекватной терапии. Это требует проведения дифференциальной диагностики между этими патологиями и назначения специфического лечения.

Источник

Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) – нарушение ритма сердца, сопровождающееся частым, хаотичным возбуждением и сокращением предсердий или подергиванием, фибрилляцией отдельных групп предсердных мышечных волокон. Частота сердечных сокращений при мерцательной аритмии достигает 350-600 в минуту. При длительном пароксизме мерцательной аритмии (превышающем 48 часов) увеличивается риск тромбообразования и ишемического инсульта. При постоянной форме мерцательной аритмии может наблюдаться резкое прогрессирование хронической недостаточности кровообращения.

Общие сведения

Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) – нарушение ритма сердца, сопровождающееся частым, хаотичным возбуждением и сокращением предсердий или подергиванием, фибрилляцией отдельных групп предсердных мышечных волокон. Частота сердечных сокращений при мерцательной аритмии достигает 350-600 в минуту. При длительном пароксизме мерцательной аритмии (превышающем 48 часов) увеличивается риск тромбообразования и ишемического инсульта. При постоянной форме мерцательной аритмии может наблюдаться резкое прогрессирование хронической недостаточности кровообращения.

Мерцательная аритмия является одним из наиболее частых вариантов нарушений ритма и составляет до 30% госпитализаций по поводу аритмий. Распространенность мерцательной аритмии увеличивается сообразно возрасту; она встречается у 1% пациентов до 60 лет и у более чем 6% пациентов после 60 лет.

Мерцательная аритмия

Классификация мерцательной аритмии

В основу современного подхода к классификации мерцательной аритмии включены характер клинического течения, этиологические факторы и электрофизиологические механизмы.

Выделяют постоянную (хроническую), персистирующую и преходящую (пароксизмальную) формы мерцательной аритмии. При пароксизмальной форме приступ продолжается не более 7 суток, обычно – менее 24 часов. Персистирующая и хроническая мерцательная аритмия длятся более 7 суток, хроническая форма определяется неэффективностью электрической кардиоверсии. Пароксизмальная и персистирующая формы мерцательной аритмии могут быть рецидивирующими.

Различают впервые выявленный приступ мерцательной аритмии и рецидивирующий (второй и последующие эпизоды фибрилляции предсердий). Мерцательная аритмия может протекать по двум типам предсердных нарушений ритма: мерцание и трепетание предсердий.

При мерцании (фибрилляции) предсердий сокращаются отдельные группы мышечных волокон, в результате чего отсутствует координированное сокращение предсердия. В атриовентрикулярном соединении концентрируется значительное количество электрических импульсов: часть из них задерживается, другие распространяются на миокард желудочков, заставляя их сокращаться с разным ритмом. По частоте сокращений желудочков различаются тахисистолическая (желудочковые сокращения 90 и более в мин.), нормосистолическая (желудочковые сокращения от 60 до 90 в мин.), брадисистолическая (желудочковые сокращения меньше 60 в мин.) формы мерцательной аритмии.

Во время пароксизма мерцательной аритмии не происходит нагнетания крови в желудочки (предсердной добавки). Предсердия сокращаются неэффективно, поэтому в диастолу желудочки заполняются свободно стекающей в них кровью не полностью, в результате чего периодически не происходит выброса крови в систему аорты.

Трепетание предсердий – это учащенные (до 200-400 в мин.) сокращения предсердий с сохранением правильного координированного предсердного ритма. Сокращения миокарда при трепетании предсердий следуют друг за другом практически без перерыва, диастолическая пауза почти отсутствует, предсердия не расслабляются, находясь большую часть времени в состоянии систолы. Заполнение предсердий кровью затруднено, а, следовательно, уменьшается и поступление крови в желудочки.

По предсердно-желудочковым соединениям к желудочкам могут поступать каждый 2-ой, 3-ий или 4-ый импульсы, обеспечивая правильный желудочковый ритм, — это правильное трепетание предсердий. При нарушении предсердно-желудочковой проводимости отмечается хаотичное сокращение желудочков, т. е. развивается неправильная форма трепетания предсердий.

Причины мерцательной аритмии

К развитию мерцательной аритмии могут приводить как сердечная патология, так и заболевания других органов. Чаще всего мерцательная аритмия сопутствует течению инфаркта миокарда, кардиосклероза, ревматических пороков сердца, миокардита, кардиомиопатий, артериальной гипертонии, тяжелой сердечной недостаточности. Иногда фибрилляция предсердий возникает при тиреотоксикозе, интоксикациях адреномиметиками, сердечными гликозидами, алкоголем, может провоцироваться нервно-психическими перегрузками, гипокалиемией.

Также встречается идиопатическая мерцательная аритмия, причины которой остаются не выявленными даже при самом тщательном обследовании.

Симптомы мерцательной аритмии

Проявления мерцательной аритмии зависят от ее формы (брадисистолическая или тахисистолическая, пароксизмальная или постоянная), от состояния миокарда, клапанного аппарата, индивидуальных особенностей психики пациента. Значительно тяжелее переносится тахисистолическая форма мерцательной аритмии. При этом пациенты ощущают учащенное сердцебиение, одышку, усиливающуюся при физическом напряжении, боли и перебои в сердце.

Обычно сначала мерцательная аритмия протекает приступообразно, прогрессирование пароксизмов (их продолжительность и частота) индивидуальны. У некоторых пациентов после 2-3 приступов мерцания предсердий устанавливается персистирующая или хроническая форма, у других – в течение жизни отмечаются редкие, непродолжительные пароксизмы без тенденции к прогрессированию.

Возникновение пароксизма мерцательной аритмии может ощущаться по-разному. Некоторые пациенты могут не замечать его и узнают о наличии аритмии только при медицинском обследовании. В типичных случаях мерцательная аритмия ощущается хаотическими сердцебиениями, потливостью, слабостью, дрожью, страхом, полиурией. При чрезмерно высокой частоте сердечных сокращений могут наблюдаться головокружение, обмороки, приступы Морганьи-Адамса-Стокса. Симптомы мерцательной аритмии практически сразу исчезают после восстановления синусового сердечного ритма. Пациенты, страдающие постоянной формой мерцательной аритмии, со временем перестают ее замечать.

При аускультации сердца выслушиваются беспорядочные тона различной громкости. Определяется аритмичный пульс с разной амплитудой пульсовых волн. При мерцательной аритмии определяется дефицит пульса – число минутных сокращений сердца превышает число пульсовых волн). Дефицит пульса обусловлен тем обстоятельством, что не при каждом сердечном сокращении происходит выброс крови в аорту. Пациенты с трепетанием предсердий ощущают сердцебиение, одышку, иногда дискомфорт в области сердца, пульсацию вен шеи.

Осложнения мерцательной аритмии

Наиболее частыми осложнениями мерцательной аритмии являются тромбоэмболии и сердечная недостаточность. При митральном стенозе, осложненном мерцательной аритмией, закупорка левого атриовентрикулярного отверстия внутрипредсердным тромбом может привести к остановке сердечной деятельности и внезапной смерти.

Внутрисердечные тромбы могут попадать в систему артерий большого круга кровообращения, вызывая тромбоэмболии различных органов; из них 2/3 с током крови поступают в церебральные сосуды. Каждый 6-ой ишемический инсульт развивается у пациентов с мерцательной аритмией. Наиболее подвержены церебральной и периферической тромбоэмболии пациенты старше 65 лет; больные, уже перенесшие ранее тромбоэмболию любой локализации; страдающие сахарным диабетом, системной артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью.

Сердечная недостаточность при мерцательной аритмии развивается у пациентов, страдающих пороками сердца и нарушением сократимости желудочков. Сердечная недостаточность при митральном стенозе и гипертрофической кардиомиопатии может проявляться сердечной астмой и отеком легких. Развитие острой левожелудочковой недостаточности связано с нарушением опорожнения левых отделов сердца, что вызывает резкое повышение давления в легочных капиллярах и венах.

Одним из тяжелейших проявлений сердечной недостаточности при мерцательной аритмии может служить развитие аритмогенного шока вследствие неадекватно низкого сердечного выброса. В некоторых случаях возможен переход мерцательной аритмии в фибрилляцию желудочков и остановку сердца. Наиболее часто при мерцательной аритмии развивается хроническая сердечная недостаточность, прогрессируя вплоть до аритмической дилатационной кардиомиопатии.

Диагностика мерцательной аритмии

Обычно мерцательная аритмия диагностируется уже при физикальном обследовании. При пальпации периферического пульса определяется характерный неупорядоченный ритм, наполнение и напряжение. При аускультации сердца выслушивается неритмичность сердечных тонов, существенные колебания их громкости (громкость следующего за диастолической паузой I тона меняется в зависимости от величины диастолического наполнения желудочков). Пациенты с выявленными изменениями направляются на консультацию кардиолога.

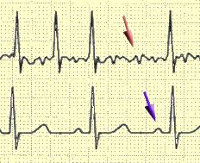

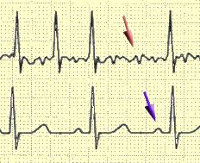

Подтверждение или уточнение диагноза мерцательной аритмии возможно с помощью данных электрокардиографического исследования. При мерцании предсердий на ЭКГ отсутствуют зубцы Р, регистрирующие сокращения предсердий, а желудочковые комплексы QRS располагаются хаотично. При трепетании предсердий на месте зубца Р определяются предсердные волны.

С помощью суточного мониторирования ЭКГ, ведется контроль ритма сердца, уточняется форма мерцательной аритмии, продолжительность пароксизмов, их связь с нагрузками и т. д. Тесты с физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) проводятся для выявления признаков ишемии миокарда и при подборе антиаритмических препаратов.

Эхокардиография позволяет определить размеры полостей сердца, внутрисердечные тромбы, признаки поражения клапанов, перикарда, кардиомиопатии, провести оценку диастолической и систолической функции левого желудочка. ЭхоКГ помогает в принятии решения о назначении антитромботической и антиаритмической терапии. Детальная визуализация сердца может быть достигнута при помощи МРТ или МСКТ сердца.

Чреспищеводное электрофизиологическое исследование (ЧПЭКГ) проводится с целью определения механизма развития мерцательной аритмии, что особенно важно пациентам, которым планируется проведение катетерной аблации или имплантации кардиостимулятора (искусственного водителя ритма).

Лечение мерцательной аритмии

Выбор лечебной тактики при различных формах мерцательной аритмии направлен на восстановление и поддержание синусового ритма, предотвращение повторных приступов фибрилляции предсердий, контроль частоты сердечных сокращений, профилактику тромбоэмболических осложнений. Для купирования пароксизмов мерцательной аритмии эффективно применение новокаинамида (внутривенно и внутрь), хинидина (внутрь), амиодарона (внутривенно и внутрь) и пропафенона (внутрь) под контролем уровня АД и электрокардиограммы.

Менее выраженный результат дает использование дигоксина, пропранолола и верапамила, которые, однако, уменьшая частоту сердечных сокращений, способствуют улучшению самочувствия пациентов (уменьшению одышки, слабости, ощущений сердцебиения). При отсутствии ожидаемого положительного эффекта от лекарственной терапии прибегают к электрической кардиоверсии (нанесение импульсного электрического разряда на область сердца для восстановления сердечного ритма), купирующей пароксизмы мерцательной аритмии в 90% случаев.

При мерцательной аритмии, продолжающейся свыше 48 часов, резко возрастает опасность тромбообразования, поэтому с целью предупреждения тромбоэмболических осложнений назначается варфарин. Для предотвращения повторного развития приступов мерцательной аритмии после восстановления синусового ритма назначаются противоаритмические препараты: амиодарон, пропафенон и др.

При установлении хронической формы мерцательной аритмии назначается постоянный прием адреноблокаторов (атенолола, метопролола, бисопролола), дигоксина, антагонистов кальция (дилтиазема, верапамила) и варфарина (под контролем показателей коагулограммы — протромбинового индекса или МНО). При мерцательной аритмии обязательно необходимо лечение основного заболевания, приведшего к развитию нарушения ритма.

Методом, радикально устраняющим мерцательную аритмию, является проведение радиочастотной изоляции легочных вен, в ходе которой очаг эктопического возбуждения, расположенный в устьях легочных вен, изолируется от предсердий. Радиочастотная изоляция устья легочных вен является инвазивной методикой, эффективность которой составляет около 60%.

При часто повторяющихся приступах мерцательной аритмии или при постоянной ее форме возможно выполнение РЧА сердца — радиочастотной аблации («прижигания» с помощью электрода) атриовентрикулярного узла с созданием полной поперечной АV-блокады и имплантацией постоянного электрокардиостимулятора.

Прогноз при мерцательной аритмии

Основными прогностическими критериями при мерцательной аритмии служат причины и осложнения нарушения ритма. Мерцательная аритмия, вызванная пороками сердца, тяжелыми поражениями миокарда (крупноочаговым инфарктом миокарда, обширным или диффузным кардиосклерозом, дилатационной кардиомиопатией), быстро приводит к развитию сердечной недостаточности.

Прогностически неблагоприятны тромбоэмболические осложнения, обусловленные мерцательной аритмией. Мерцательная аритмия увеличивает летальность, связанную с заболеваниями сердца, в 1,7 раза.

При отсутствии тяжелой сердечной патологии и удовлетворительной состоянии миокарда желудочков прогноз более благоприятный, хотя частое возникновение пароксизмов мерцательной аритмии существенно снижает качество жизни пациентов. При идиопатической мерцательной аритмии самочувствие обычно не нарушается, люди ощущают себя практически здоровыми и могут выполнять любую работу.

Профилактика мерцательной аритмии

Целью первичной профилактики является активное лечение заболеваний, потенциально опасных в плане развития мерцательной аритмии (артериальной гипертензии и сердечной недостаточности).

Меры вторичной профилактики мерцательной аритмии направлены на соблюдение рекомендаций по противорецидивной лекарственной терапии, проведению кардиохирургического вмешательства, ограничению физических и психических нагрузок, воздержанию от приема спиртного.

Источник