Аппендицит его формы хирургическая тактика

Хирургическая тактика при остром аппендиците. Техника аппендэктомии Подготовил студент 4 курса Романюк Александр Алексеевич

Хирургическая тактика при остром аппендиците. Техника аппендэктомии Подготовил студент 4 курса Романюк Александр Алексеевич

Аппендэктомия -одна из наиболее частых операций в хирургической практике. Показанием к ней является острый и хронический аппендицит, а также опухоли червеобразного отростка. Операцию производится под общей анестезией

Аппендэктомия -одна из наиболее частых операций в хирургической практике. Показанием к ней является острый и хронический аппендицит, а также опухоли червеобразного отростка. Операцию производится под общей анестезией

Хирургическая тактика 1. При подозрении на ОА госпитализация в хирургическое отделение. 2. ОА — показание к экстренному хирургическому вмешательству, при наличии аппендикулярного инфильтрата, но отсутствии признаков инфицирования — консервативное лечение. 3. Оперативное лечение при установленном диагнозе в первые 2 часа с момента поступления в хирургическое отделение. 4. При неясном диагнозе – диагностическая лапароскопия или динамическое наблюдение не >6 часов. 5. ОАК в динамике каждые 3 часа с лейкоцитарной формулой.

Хирургическая тактика 1. При подозрении на ОА госпитализация в хирургическое отделение. 2. ОА — показание к экстренному хирургическому вмешательству, при наличии аппендикулярного инфильтрата, но отсутствии признаков инфицирования — консервативное лечение. 3. Оперативное лечение при установленном диагнозе в первые 2 часа с момента поступления в хирургическое отделение. 4. При неясном диагнозе – диагностическая лапароскопия или динамическое наблюдение не >6 часов. 5. ОАК в динамике каждые 3 часа с лейкоцитарной формулой.

5. Если по каким-то причинам лапароскопию применить невозможно или она дает неясные результаты, а диагноз острого аппендицита исключить невозможно, показана операция с диагностической целью. 6. Больные с осложненной формой острого аппендицита (перитонит, выраженная интоксикация) должны быть подготовлены для операции в кратчайшие сроки (при этом необходимо компенсировать не только водно-электролитные расстройства, кислотно-щелочное состояние, но и сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы). 7. Беременность не является противопоказанием к операции при остром аппендиците (помнить: клиническая картина заболевания может быть стертой).

5. Если по каким-то причинам лапароскопию применить невозможно или она дает неясные результаты, а диагноз острого аппендицита исключить невозможно, показана операция с диагностической целью. 6. Больные с осложненной формой острого аппендицита (перитонит, выраженная интоксикация) должны быть подготовлены для операции в кратчайшие сроки (при этом необходимо компенсировать не только водно-электролитные расстройства, кислотно-щелочное состояние, но и сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы). 7. Беременность не является противопоказанием к операции при остром аппендиците (помнить: клиническая картина заболевания может быть стертой).

Операционный доступ Для подхода к слепой кишке и червеобразному отростку предложены различные разрезы передней брюшной стенки: • Волковича—Дьяконова—Мак Бурнея (Mc. Burney) • Леннандера (Lennander) • Винкельмана (Winkelman) • Шеде (Schede) • и др.

Операционный доступ Для подхода к слепой кишке и червеобразному отростку предложены различные разрезы передней брюшной стенки: • Волковича—Дьяконова—Мак Бурнея (Mc. Burney) • Леннандера (Lennander) • Винкельмана (Winkelman) • Шеде (Schede) • и др.

Схема разрезов передней брюшной стенки, применяемых при операциях на толстой кишке разрез Волковича— Дьяконова— Мак Бурнея Параректальный разрез Леннандера Разрез Винкельмана

Схема разрезов передней брюшной стенки, применяемых при операциях на толстой кишке разрез Волковича— Дьяконова— Мак Бурнея Параректальный разрез Леннандера Разрез Винкельмана

разрез Волковича— Дьяконова—Мак Бурнея При аппендэктомии и операциях на слепой кишке чаще применяют косой разрез Волковича— Дьяконова—Мак Бурнея. Этот разрез, длиной 6— 10 см, проводят параллельно паховой связке, через точку Мак Бурнея, расположенную между наружной и средней третью линии, соединяющей пупок с правой передней верхней остью подвздошной кости. Одна треть разреза должна располагаться выше, две трети — ниже указанной линии. Длина разреза должна быть достаточна, чтобы обеспечить широкий доступ. Чрезмерное растягивание раны крючками травмирует ткани и способствует нагноению.

разрез Волковича— Дьяконова—Мак Бурнея При аппендэктомии и операциях на слепой кишке чаще применяют косой разрез Волковича— Дьяконова—Мак Бурнея. Этот разрез, длиной 6— 10 см, проводят параллельно паховой связке, через точку Мак Бурнея, расположенную между наружной и средней третью линии, соединяющей пупок с правой передней верхней остью подвздошной кости. Одна треть разреза должна располагаться выше, две трети — ниже указанной линии. Длина разреза должна быть достаточна, чтобы обеспечить широкий доступ. Чрезмерное растягивание раны крючками травмирует ткани и способствует нагноению.

разрез Волковича— Дьяконова—Мак Бурнея

разрез Волковича— Дьяконова—Мак Бурнея

Техника операции Разрез передней брюшной стенки производят по Волковичу—Дьяконову—Мак Бурнею. Рассекают кожу и подкожную клетчатку, кровоточащие сосуды захватывают зажимами и перевязывают. Края кожной раны обкладывают салфетками и по зонду Кохера или пинцету рассекают по ходу волокон апоневроз наружной косой мышцы живота

Техника операции Разрез передней брюшной стенки производят по Волковичу—Дьяконову—Мак Бурнею. Рассекают кожу и подкожную клетчатку, кровоточащие сосуды захватывают зажимами и перевязывают. Края кожной раны обкладывают салфетками и по зонду Кохера или пинцету рассекают по ходу волокон апоневроз наружной косой мышцы живота

Рассечение апоневроза наружной косой мышцы живота

Рассечение апоневроза наружной косой мышцы живота

Расслаивание внутренней косой и поперечной мышц живота

Расслаивание внутренней косой и поперечной мышц живота

Рассечение париетальной брюшины между двумя пинцетами

Рассечение париетальной брюшины между двумя пинцетами

Рассечение париетальной брюшины по длине раны

Рассечение париетальной брюшины по длине раны

Выведение слепой кишки в рану

Выведение слепой кишки в рану

Извлечение червеобразного отростка в рану

Извлечение червеобразного отростка в рану

Перевязка брыжейки червеобразного отростка

Перевязка брыжейки червеобразного отростка

Рассечение брыжейки червеобразного отростка

Рассечение брыжейки червеобразного отростка

Наложение кисетного шва на слепую кишку вокруг основания отростка

Наложение кисетного шва на слепую кишку вокруг основания отростка

Перевязка червеобразного отростка

Перевязка червеобразного отростка

Отсечение червеобразного отростка

Отсечение червеобразного отростка

Погружение культи червеобразного отростка кисетным швом

Погружение культи червеобразного отростка кисетным швом

Наложение Z-образного шва

Наложение Z-образного шва

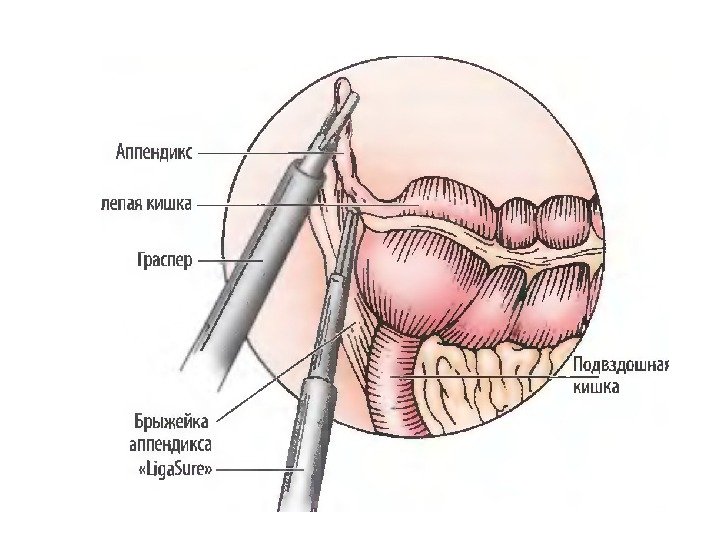

Ретроградная аппендэктомия Ретроградное удаление червеобразного отростка производят в тех случаях, когда его не удается вывести в рану, что иногда бывает при ретроцекальном положении отростка или при наличии сращений его с окружающими органами и тканями. При выделении отростка из сращений брюшную полость следует тщательно отгородить марлевыми салфетками во избежание ее инфицирования. Для удаления червеобразного отростка ретроградным путем кишку максимально подтягивают в рану и отыскивают его основание, руководствуясь местом схождения taeniae.

Ретроградная аппендэктомия Ретроградное удаление червеобразного отростка производят в тех случаях, когда его не удается вывести в рану, что иногда бывает при ретроцекальном положении отростка или при наличии сращений его с окружающими органами и тканями. При выделении отростка из сращений брюшную полость следует тщательно отгородить марлевыми салфетками во избежание ее инфицирования. Для удаления червеобразного отростка ретроградным путем кишку максимально подтягивают в рану и отыскивают его основание, руководствуясь местом схождения taeniae.

Варианты положения червеобразного отростка по отношению к слепой кишке нисходящее латеральное медиальное ретроцекальное вентральное

Варианты положения червеобразного отростка по отношению к слепой кишке нисходящее латеральное медиальное ретроцекальное вентральное

Пережатие червеобразного отростка

Пережатие червеобразного отростка

Перевязка червеобразного отростка у основания

Перевязка червеобразного отростка у основания

Отсечение червеобразного отростка

Отсечение червеобразного отростка

Погружение культи червеобразного отростка кисетным швом

Погружение культи червеобразного отростка кисетным швом

Пересечение сращений и брыжейки червеобразного отростка между кровоостанавливающими зажимами

Пересечение сращений и брыжейки червеобразного отростка между кровоостанавливающими зажимами

Прошивание и перевязка брыжейки червеобразного отростка

Прошивание и перевязка брыжейки червеобразного отростка

Аппендэктомия при забрюшинном положении отростка Если сращений в брюшной полости нет и отростка не находят, то следует думать о его ретроперитонеальном положении. Червеобразный отросток при этом располагается позади восходящей ободочной кишки и своей верхушкой может достигать нижнего полюса почки. При забрюшинном положении червеобразного отростка для его обнажения рассекают париетальную брюшину на протяжении 10 — 15 см, отступя на 1 см кнаружи от слепой и восходящей ободочной кишок

Аппендэктомия при забрюшинном положении отростка Если сращений в брюшной полости нет и отростка не находят, то следует думать о его ретроперитонеальном положении. Червеобразный отросток при этом располагается позади восходящей ободочной кишки и своей верхушкой может достигать нижнего полюса почки. При забрюшинном положении червеобразного отростка для его обнажения рассекают париетальную брюшину на протяжении 10 — 15 см, отступя на 1 см кнаружи от слепой и восходящей ободочной кишок

Линия разреза париетальной брюшины

Линия разреза париетальной брюшины

Подведение марлевой держалки под основание червеобразного отростка

Подведение марлевой держалки под основание червеобразного отростка

Отсечение червеобразного отростка

Отсечение червеобразного отростка

Червеобразный отросток пересечен. Культя его погружается кисетным швом

Червеобразный отросток пересечен. Культя его погружается кисетным швом

Зашивание париетальной брюшины

Зашивание париетальной брюшины

После удаления отростка слепую кишку укладывают на место и края рассеченной брюшины сшивают непрерывным кетгутовым швом. Рану брюшной стенки зашивают наглухо, если в отростке не было больших деструктивных изменений. Однако при ретроцекальном положении отростка воспалительный процесс нередко распространяется на забрюшинную клетчатку. В таких случаях забрюшинное пространство необходимо дренировать, лучше из дополнительного разреза со стороны поясницы или через операционную рану передней брюшной стенки.

После удаления отростка слепую кишку укладывают на место и края рассеченной брюшины сшивают непрерывным кетгутовым швом. Рану брюшной стенки зашивают наглухо, если в отростке не было больших деструктивных изменений. Однако при ретроцекальном положении отростка воспалительный процесс нередко распространяется на забрюшинную клетчатку. В таких случаях забрюшинное пространство необходимо дренировать, лучше из дополнительного разреза со стороны поясницы или через операционную рану передней брюшной стенки.

Лапароскопическая аппендэктомия

Лапароскопическая аппендэктомия

Ревизия брюшной полости

Ревизия брюшной полости

Пересечение брыжейки

Пересечение брыжейки

Перестановка камеры и установка эндоскопического степлера

Перестановка камеры и установка эндоскопического степлера

Пересечение отростка в области его основания

Пересечение отростка в области его основания

Удаление троакара вместе с зажимом одним блоком

Удаление троакара вместе с зажимом одним блоком

Ретроградная аппендэктомия

Ретроградная аппендэктомия

Ретроцекальная аппендэктомия

Ретроцекальная аппендэктомия

Техника ретроградной аппендэктомии

Техника ретроградной аппендэктомии

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Источник

Аппендицит – Неспецифическое инфекционное воспаление червеобразного отростка (processus vermicularis).

Классификация (по В.И Колесову)

1. Аппендикулярная колика.

2. Простой (поверхностный, катаральный) аппендицит.

3. Деструктивный аппендицит: флегмонозный, гангренозный, перфоративный.

4. Осложненный аппендицит: аппендикулярный инфильтрат, аппендикулярный абсцесс,

разлитой гнойный перитонит, прочие осложнения острого аппендицита (пилефлебит,

сепсис и др.).

Квалифицированная хирургическая помощь при остром аппендиците обычно заключается в аппендэктомии и оперативном лечении его хирургических осложнений. Операция показана в любые сроки от начала заболевания за исключением тех случаев, когда обнаружение некоторых видов аппендикулярных инфильтратов позволяет воздержаться от срочного оперативного вмешательства. Многолетний опыт лечения больных острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости убеждает в том, что оперативное вмешательство оправдано и тогда, когда имеется лишь обоснованное предположение о возможности острого аппендицита. Сомнения в его наличии /при отсутствии других признаков заболевания, являющихся показанием к лапаротомии/ при удовлетворительном общем состоянии больного не должны продолжаться более 24 ч. За этот период диагноз острого аппендицита должен быть достаточно обоснованно отвергнут, или больному должна быть проведена аппендэктомия. Клиническое благополучие при наличии даже легкой болезненности в правой подвздошной области не должно быть обстоятельством, оправдывающим воздержание от оперативного вмешательства.

Аппендэктомия является наиболее частой операцией по поводу острого аппендицита. В подавляющем большинстве случаев она может быть выполнена под местным обезболиванием. Эффективность обезболивания, так же как педантичное соблюдение положения и величины кожного разреза во многом определяют последующий ход, а иногда и исход операции. Общее обезболивание показано при осложненном аппендиците /перитонит, ранний прогрессирующий инфильтрат/, атипичных его формах, обильно развитой жировой клетчатке, а также беспокойным пациентам и детям.

Перед операцией – премедикация, если больной ел – выпускается содержимое желудка зондом. При наличии явлений перитонита проводится дезинтоксикационная терапия на операционном столе.

Обезболивание чаще местное (у 80% больных) но тщательное (илеоцекальная область – рефлексогенная зона). Общее обезболивание показано у детей, психически неуравновешенных лиц, а также при осложненных формах, иногда при неуверенности в диагнозе. При местном обезболивании по ходу операции в случае необходимости необходимо добавлять нейролептаналгезию (дроперидол, фентанил) или переходить к общему обезболиванию.

Доступы – чаще всего косой по Волковичу-Дьяконову (Мак-Бурнею), достаточно широкий («маленькие хирурги» – маленькие разрезы!). Параректальный (кулисный) Ленандера (его положительные и отрицательные стороны).3/ Нижнесредииная лапаротомия (3,3%) – при осложненных формах, когда перитонеальные явления выходят за пределы правой подвздошной области, в случаях сомнения в диагнозе – дает широкий доступ, возможности хорошей ревизии и санации брюшной полости и полноценного дренирования.

Ход операции — последовательность рассечения тканей при разных доступах, суть операции. Шовный материал – на брыжейку – шелк (капрон), на основание отростка – кетгут, кисетный шов – шелк (капрон), брюшная стенка послойно кетгутом, кожа – шелком.

Виды зашивания раны. I. Глухой шов – при простом и хроническом аппендиците у лиц с незначительным слоем подкожной клетчатки. 2. «Лодочка» в клетчатку – а/ при простом и хроническом аппендиците у лиц с избыточно развитой подкожной клетчаткой, б/ при деструктивных формах без явлений перитонита у лиц с небольшим слоем клетчатки, 3. Дренирование брюшной полости: а/ при гнойном перитоните, б/ при флегмоне забрю-шинной и предбрюшинной клетчатки, в/при недостаточном гемостазе. 4. Кожа не зашивается или накладываются провизорные швы – при гнойном перитоните, флегмоне клетчатки, особенно у лиц с избыточной клетчаткой. 5. Марлевый тампон – при необходимости отграничения процесса, тампон с ?-аминокапроновой кислотой – при кровоточивости.

Значение бережного отношения к тканям, тщательности гемостаза соблюдение асептики!

Послеоперационный период: 1. Анестетики, наркотики, метилурацил. 2. Антибиотики парентерально и в дренажи. 3. Метронидазол при деструктивных, особенно гангренозных формах. 4. Облегченная диета. 5.При деструктивных формах с явлениями перитонита – лечение по всем правилам лечения перитонита.

Вставание с постели при отсутствии дренажа со второго дня после операции, при наличии дренажа – после его удаления.

«Лодочки» удаляются на второй день, дренажи – на 4-ый день заменяются на короткие и при отсутствии отделяемого удаляются на следующий день.

Очистительная клизма ставится на 4-ый день после операции, швы снимаются на 7-ой день. Сроки выписки – при неосложненных формах – 7-8 день, при осложненных – индивидуально. Необходимые указания при выписке.

Сроки временной нетрудоспособности – при неосложненных формах 20-30 дней после выписки, при осложненных – больше. Намечается тенденция к снижению дней нетрудо-способности: у лиц физического труда около 28 дней, интелектуального – 21 день.

При возникновении осложнений острого аппендицита, после излечения военнослужащие проходят ВВЭ, им предоставляется отпуск или краткосрочное освобождение, при возникновении других осложнений они проходят комиссию по другим статьям приказа.

Источник

Лекция 11. Острый аппендицит. Клиника. Показания к хирургическому лечению. Техника операций

Заболевание начинается остро. В его течении выделяют 3 стадии с характерными для каждой из них симптомами.

I Солярный период. Длится 2—24 часа. Симптомы этого периода характерны для многих острых заболеваний органов брюшной полости. К ним относятся:

– острая боль в эпигастрии или по всему животу, реже в правой подвздошной области;

– тошнота, рвота;

– нормо–или брадикардия;

– влажный язык с налетом;

– живот мягкий, болезненный в правой подвздошной области;

– подобные приступы боли в прошлом;

– разница подмышечной и прямокишечной температур может быть меньше 0,5 ?С (норма);

– в крови нормоцитоз.

II Аппендикулярный период. На основании симптомов этого периода можно легко поставить диагноз «острый аппендицит». Характерны:

– остро возникшая боль в животе переместилась в правую подвздошную область;

– умеренная тахикардия до 90—100 ударов в минуту;

– язык влажный, с налетом;

– живот мягкий, болезненный в правой подвздошной области;

– положительный симптом Ровзинга (у лежащего на спине больного в левой паховой области надавливают в брюшную стенку в проекции нисходящей и сигмовидной кишки, правой рукой производят толчкообразные движения выше пережатой кишки снизу вверх, при этом отмечается усиление боли справа), Крылова (надавливание кончиком пальца, введенным в наружное отверстие правого пахового канала на брюшину вызывает боль), Воскресенского (при быстром проведении ладонью по передней стенке живота от правой реберной дуги книзу появляется боль в правой паховой области), Образцова (пальпация правой подвздошной области при поднятии правой выпрямленной в коленном суставе ноги усиливает боль) и др.;

– перистальтика сохранена;

– температура тела субфебрильная;

– разница аксиллярной и ректальной температур 0,5 ?С;

– в крови умеренный лейкоцитоз (9—12 тыс.) без сдвига формулы влево.

III Терминальный период, когда воспалительные изменения выходят за пределы отростка. Этому периоду свойственны:

– упорно держащаяся или нарастающая боль в правой половине живота, либо стихание, либо внезапное усиление боли;

– повторная рвота;

– тахикардия (100 ударов в минуту и чаще);

– язык с налетом, сухой;

– резкая болезненность и напряженность мышц брюшной стенки в правой половине живота – главный перитонеальный симптом;

– положительный симптом Щеткина—Блюмберга;

– перистальтика резко угнетена или отсутствует;

– напряжение и резкая болезненность тазовой брюшины;

– температура тела 38 ?С и выше;

– разница подмышечной и ректальной температур до 1 ?С и больше;

– в крови гиперлейкоцитоз со сдвигом формулы влево.

Техника операции

В положении больного на спине под местной анестезией или наркозом косым (переменным) разрезом, в правой паховой области послойно вскрывают переднюю спинку живота. Рассекают кожу, подкожную клетчатку и поверхностную фасцию. Разводят края раны острыми крючками, обнажают апоневроз наружной косой мышцы живота и, приподняв его хирургическими пинцетами, делают в нем небольшой разрез. Затем апоневроз отслаивают от мышц и рассекают на всю длину кожной раны. Рассекают фасцию обнажившейся внутренней косой мышцы живота и тупо расслаивают внутреннюю косую и поперечную мышцу живота. Раздвигая мышечные волокна, расслаивают волокна поперечной фасции живота. Захватывают брюшину анатомическим пинцетом, приподнимают в ране в виде конуса, проверяют, не захвачен ли какой–нибудь орган вместе с ней, и надсекают, а затем рассекают на всю длину раны. В тех случах, когда операция производится под местной анестезией, париетальную брюшину предварительно дополнительно обезболивают 0,25%-ным раствором новокаина.

В ране отыскивают слепую кишку, ориентируясь по ее сероватому цвету, лентам, отсутствию брыжейки и сальниковых отростков. Захватывают слепую кишку пальцами с помощью марлевой салфетки, осторожно выводят ее вместе с червеобразным отростком на переднебоковую стенку живота и обкладывают марлевыми салфетками.

Захватывают зажимом брыжейку червеобразного отростка у его верхушки, вводят в нее 0,25%-ный раствор новокаина и, накладывая зажимы, порционно отсекают брыжейку от отростка. Затем червеобразный отросток пересекают между двумя зажимами и удаляют. Слизистую оболочку культи отростка обрабатывают 5%-ным спиртовым раствором йода, и с помощью заранее наложенного кисетного шва погружают культю в стенку слепой кишки. Удерживая концы затянутого кисетного шва, накладывают S–образный шов и затягивают его после отсечения концов кисетного шва. Затем отсекают концы S–образного шва.

Слепую кишку осторожно погружают в брюшную полость после разведения концов раны брюшной стенки тупыми крючками. Производят контроль на гемостаз. Брюшную полость послойно закрывают. Париетальную брюшину зашивают непрерывным швом. Края мышц сближают 2—3 узловыми швами. Апоневроз наружной косой мышцы живота, сшивают узловыми швами.

Источник

Лечебная тактика при остром аппендиците заключается в возможно более раннем удалении воспалённого червеобразного отростка. Вот почему во всех случаях подозрения на это заболевание показана неотложная госпитализация в хирургический стационар. Если диагноз не вызывает сомнений, показана экстренная операция. Лишь в исключительных случаях при катаральном аппендиците у крайне тяжёлых и ослабленных больных, у которых аппендэктомия таит в себе значительно больший риск, чем непосредственно само заболевание, допустима консервативно-выжидательная тактика до полного стихания процесса или появления симптомов раздражения брюшины. Разумеется, в последнем случае, т.е. уже в стадии флегмонозного воспаления, производят экстренную операцию.

Аппендэктомию, как и любое другое полостное вмешательство, предпочтительнее выполнять под общей анестезией. При этом бесспорное преимущество имеет современный эндотрахеальный наркоз, дающий возможность широкой ревизии и свободы манипуляций в брюшной полости. Он особенно необходим при распространённом перитоните. В остальных случаях допустимо выполнение операции под местной или спинальной анестезией.

Типичную аппендэктомию производят с помощью косого переменного разреза в правой подвздошной области, известного в отечественной литературе под названием разреза Волковича- Дьяконова или Мак-Бернея. Для проведения кожного разреза служат следующие ориентиры: линию, соединяющую пупок и верхнюю переднюю подвздошную ость, делят на 3 равные части и затем на границе наружной и средней трети этой линии перпендикулярно к ней проводят кожный разрез. При этом 1/3 его должна находиться над указанной линией и 2/3 — ниже неё (рис. 43-12).

Рис. 43-12. Хирургические доступы, используемые для аппендэктомии: А — косой переменный (Мак-Бернея); Б — параректальный (Ленандера); В — нижний срединный; Г — надлобковый («бикини»).

Оперируя беременных по поводу острого аппендицита, необходимо изменять локализацию кожного разреза в соответствии со сроками беременности и происходящего соответственно им смещения купола слепой кишки вместе с червеобразным отростком (рис. 43-13).

Рис. 43-13. Оттеснение слепой кишки и червеобразного отростка беременной маткой вызывает необходимость изменения хирургического доступа.

Длина кожного разреза для аппендэктомии составляет обычно 10-12 см — именно такой разрез создаёт максимальные удобства для удаления червеобразного отростка. Необходимо подчеркнуть, что неоправданное уменьшение разреза (особенно у тучных больных) ведёт к большей травме тканей во время операции и создаёт дополнительные предпосылки для послеоперационных осложнений.

После разреза кожи и подкожной жировой клетчатки производят тщательный гемостаз. Надсекают скальпелем апоневроз наружной косой мышцы и рассекают его ножницами по ходу волокон. В верхнем углу раны обычно разъединяют и саму наружную косую мышцу, а при варианте низкого её окончания приходится надсекать мышцу на значительном протяжении, но также по ходу её волокон. После этого надсекают перимизий внутренней косой и поперечной мышц и разводят их тупыми крючками по ходу волокон, т.е. в перпендикулярном направлении по отношению к кожной ране. Обычно при разведении мышц удаётся вскрыть прилежащую к ним сзади поперечную фасцию, что позволяет обнажить непосредственно брюшину.

Подойдя к брюшине, рану снова изолируют, для чего используют влажные марлевые салфетки во избежание высыхания обнажённых тканей. При вскрытии брюшины следует быть особенно внимательным, чтобы не повредить прилежащей к ней кишки. В этих целях брюшину осторожно приподнимают пинцетом и надсекают, следя, чтобы противоположная бранша ножниц хорошо просвечивала сквозь серозные листки. Одновременно необходимо приготовить марлевый тупфер для того, чтобы сразу же осушить рану, если в неё начнёт изливаться выпот из брюшной полости, а также взять часть смоченной выпотом марли для бактериологического посева.

Проникнув в брюшную полость, отыскивают слепую кишку. Если этому мешают петли тонких кишок, то их осторожно отводят медиально, осматривая область бокового канала и подвздошной ямки. В отличие от тонкой кишки слепая имеет три хорошо выраженные продольные мышечные ленты (taeniae coli). Слепая кишка обладает некоторой подвижностью и, как правило, её удаётся извлечь в рану. Если кишка фиксирована спайками, то их рассекают. Как известно, основание червеобразного отростка и начало его брыжейки находятся в месте с