Аденоиды клинические рекомендации по лечению

Лечение аденоидов у детей рассматривается в контексте общей клинической педиатрии, в разделе детской отоларингологии, ЛОР заболевания, как аденоидная вегетация, аденоидный патогенез. Для систематизации методик диагностирования, лечения, периода ремиссии и реабилитации данного заболевания медицинским Международным Сообществом отоларингологии и ЛОР болезней при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разработаны клинические рекомендации по лечению аденоидов. Публикуются рекомендации в виде каталога утвержденных стандартов, таблиц, протоколов по диагностике/лечению аденоидопатогенезиса у детей, куда входят рекомендованные виды лечения (физиотерапия, медикаментозная консервативная терапия, хирургическое вмешательство, список лекарственных препаратов).

Проще и доступней поясняя, клинические рекомендации по лечению аденоидов, это справочник, инструкция, для практикующих отоларингологов, своего рода научный Устав, в котором прописано лечебное дело – «Диагностика, лечение детских аденоидо патогенезов».

I. Первый шаг – определение носоглоточного заболевания, согласно международным кодовым стандартам в медицине

Перед тем, как приступить к лечению аденоидов у детей специалисты современной педиатрии, ее раздела, висцеральная отоларингология, обязаны сделать первый шаг – свериться с клиническими рекомендациями ВОЗ, составить план, его называют еще «клиническим протоколом» диагностирования/лечения больного ребенка. В этом им помогает сводная информация по каталогу МКБ ВОЗ.

В списке Международной классификации кодов болезней (МКБ) гипертрофическому перерождению носоглоточных миндалин присвоены идентификационные индексы (J+цифровое обозначение), которые относятся к фактору диагностики, и порядковые номера (№), – в аспекте лечения.

По коду МКБ-10 (генное маркирование):

- 1. – общая патоклиника гипертрофированных миндальных, гландовых желез;

- 2. – на основе аденоидных патогенезов;

- 3. – стадии аденоидной вегетации;

- 8. – иные хронические тонзиллярные модификации болезней носоглотки (с доминирующим генным признаком аденоидита).

По коду МКБ-9 (виды лечения):

- № 20. – консервативное лечение (без тонзилэктомии и аденоидоэктомии);

- № 99. – физиотерапевтические методики лечения аденоидных миндалин;

- № 60. – поверхностная хирургическая санация (срезание, облучение, прижигание) аденоидных пластов с поверхности миндалин;

- № 30. – удаление тонзиллярного органа (носоглоточной железы) с необратимым аденовирусным патогенезом в ее паренхиме.

Лечащий врач после первичного осмотра носоглотки у ребенка, чтобы подтвердить свои предположения, версии по факту заболевания тонзиллярных локаций (носа, гортанно глоточного сектора) выписывает направления на лабораторные анализы, на прохождение инструментальных методов обследования (УЗИ, компьютерная томография, рентгенография).

II. Важность выявления возбудителей аденоидопатеза на генно — молекулярном уровне

Сколько, к огромному сожалению, в практике лечебного дела зафиксировано случаев неправильного первоначального диагностирования болезненного состояния пациентов, особенно, детей!

Носоглоточные заболевания, в детской отоларингологии, имеют специфическую, разнообразную картину патогомеостаза. Во многом это зависит от иммунной восприимчивости ребенка (наследственной) к тем или иным видам основных возбудителей аденоидного недуга, – вирусно-бактериальной/микробной микрофлоре.

Например, у одних детей стафилококковая, стрептококковая, пневмо и менингококковая интоксикация, как доминирующих видов патогенов в миндальных железах, проявляется медленными, нетипичными признаками, симптомами. На базе ошибочного лабораторного выявления ДНК этой патогенной флоры врачи, либо родители, (без всяких лабораторных исследований), – начинают лечить аденоиды не целенаправленными антибиотиками.

Вследствие неправильного подбора медикаментов, крайне опасные, болезнетворные данные «кокки» иммуномодифицируются под химический состав лекарств, не реагируют, продолжают геометрически-прогрессирующую реакцию патогенной редукции. В результате, аденоидиты приобретают тяжелые степени и стадии, инвазируют жизненно важные органы ребенка – головной/спинной мозг ребенка, сердечнососудистую систему, кроветворную, дыхательных путей, создают угрожающие жизни состояния.

Поэтому, главной клинической рекомендацией является ответственное, высокопрофессиональное отношение лаборантов, генетиков-клиницистов к проведению гистологических, цитологических исследований.

А, родителям больного аденоидитом ребенка следует получить (на руки) следующие клинические заключения, такого вида, как на фото снизу.

Нужно отметить, что помимо указанных лабораторных исследований в клинический протокол рекомендованного плана лечения обязательно входят виды инструментального диагностирования;

- Эндоскопия;

- Сиалография;

- УЗИ, эхографическое определение диффузной однородности/неоднородности аденоидных миндалин;

- КТ (компьютерная томография головы, челюстно-лицевой локации) и RG (рентгенограмма), в том числе, органов брюшной полости (эпигастрия);

- ЭКГ (электрокардиограмма).

Несмотря, на значительный объем и список обследования, все процедуры необходимо пройти с ребенком, без всяких пропусков какой-либо из них. Они все важны!

III. Лечим аденоиды правильно, пунктуально и серьезно

Затем последует не менее важный этап, – непосредственное лечение аденоидной вегетации у ребенка. После верного определения генной модификации источников, виновников воспалительных процессов (во внешнем и внутреннем эпидермисе миндальных желез), назначают те виды лечения, такие формы медикаментозного, физиотерапевтического применения, которые соответствуют клиническим рекомендациям, установленными МКБ ВОЗ. О том, какие лекарственные средства применяются, виды лечения проводятся в ракурсе лечения аденоидов у детей, подробно, доходчиво и интересно описано на нашем сайте — https://adenoidy.com.

Бесспорным инновационным методом лечения хронических аденоидитов, постоянно воспаляющихся небных, носовых миндалин явилось изобретение российской медицинской инженерии под названием – аппарат УЗОЛ-01-«Ч».

Благодаря ему в сотни, десятки сотен раз снизился % проведенных операций по полной тонзиллярной эктомии (удаление аденоидоминдальной железы).

Действие аппаратуры относится к методу дисперсионного орошения (ингаляции) иммуностимулирующими, антибиотическими, антигистаминными и глюкокостероидными средствами. Медикаменты заливаются вовнутрь специального бикса и с помощью направленного ультразвукового излучения антраназально ингалируют больные поверхности, участки, районы носоглотки.

Ценность заключается в том, что ребенку не нужно лишний раз перорально либо инъекционно (внутримышечно, внутривенно) вводить сильнодействующие медикаменты в организм. Эффективное распыление на мельчайшую микроскопическую субстанцию лекарственных смесей, обеспечивает лучшую сорбцию, толерантную восприимчивость химического лечебного состава клеточным эпидермисом слизистого покрытия носоглотки.

Взрослые должны приложить все усилия, со всех сторон, как родительской, так и врачебной, чтобы помочь ребенку избавиться от коварных аденоидов!

Источник

Для цитирования. Тарасова Г.Д. Аденоиды: причина, следствие или..? // РМЖ. 2016. No 6. С. 391–394.

Для цитирования. Тарасова Г.Д. Аденоиды: причина, следствие или..? // РМЖ. 2016. No 6. С. 391–394.

Вмировой литературе в последнее время появилось важное понятие – «единый дыхательный путь» (United Airways). То есть полости носа, рта, околоносовых пазух, слуховых труб, среднего уха, глотки, гортани, трахеи, бронхов и легких фактически являются продолжением друг друга и взаимосвязаны между собой. При этом выяснение первопричины воспалительного процесса в верхнем отделе этого пути становится нецелесообразным. Очевидно, что в воспалительный процесс вирусной, бактериальной или аллергической этиологии практически одновременно вовлекаются слизистая оболочка и лимфоидная ткань полостей носа, околоносовых пазух, среднего уха и носоглотки [1, 2]. На основании этого в оториноларингологии все реже используют диагноз «ринит», заменяя его термином «риносинусит». В связи с этим рассуждать о том, что воспалительный процесс в глоточной миндалине вызывает синусит, тубоотит или средний отит, не имеет смысла [3].

Лимфоэпителиальные органы глотки, расположенные на пересечении воздухоносных и пищепроводных путей, обеспечивают функцию «сторожа», первым реагирующего на очередное антигенное раздражение (инфекцию при каждом эпизоде острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ)) включением механизмов иммунной защиты [4]. Лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистой оболочкой полости носа, околоносовых пазух, слуховых труб, глотки, трахеи и бронхов, имеет типичную фолликулярную структуру [5–7], продуцируя лимфоциты, обеспечивает продукцию IgA, IgM, IgD, которые входят в состав «первой линии защиты» верхних дыхательных путей.

Система местного иммунитета остается неразвитой на протяжении первых 3–4-х лет жизни ребенка. Концентрация секреторного IgА в слюне и назальном секрете значительно ниже, чем у взрослых, что дает основание говорить о физиологической недостаточности системы мукозального иммунитета у детей этого возраста. Окончательное становление местного иммунитета происходит лишь к 14 годам [8]. С этого же времени начинается инволюция глоточной миндалины, однако функционирование лимфоидных фолликулов продолжается в течение всей жизни человека.

Именно в глоточной миндалине, согласно теории хоуминга, у детей происходит продукция лимфоцитов для слизистой оболочки носоглотки, носа и околоносовых пазух, среднего уха, обеспечивающая нормальное функционирование факторов местного иммунитета [9, 10]. Поэтому так важно сохранять глоточную миндалину до окончания формирования местного иммунитета [5, 11]. При этом продукция слизистой оболочки S IgA и S IgM с целью подавления колонизации ее инфекционными агентами и противостояния притоку антигенов служит основанием для обозначения данного типа первой линии гуморальной защиты термином «иммунная эксклюзия», т. е. «иммунная охрана» [12].

Воспалительный процесс в риносинусотубарной области и в носоглотке развивается после перенесенного ОРВИ, гриппа, кори, дифтерии, скарлатины и др., обусловлен обычно респираторными патогенами: Str. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, S. aureus, реже P. aeroginosa, K. рneumoniae.

Важное значение имеют природа воспалительного процесса (вирусная, бактериальная, аллергическая) и стадия его развития (острая, хроническая, репаративная), т. к. именно на этом будет основываться выработка адекватного комплекса терапевтических мероприятий.

В связи с тем что в детской оториноларингологии наиболее частые дискуссии происходят вокруг выбора тактики лечения при аденоидите, мы попробуем обосновать рациональное решение этого вопроса на современном этапе развития науки.

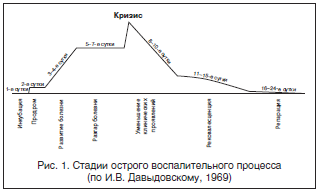

Согласно доказательствам И.В. Давыдовского, воспалительный процесс любой локализации протекает в несколько стадий и заканчивается к 30-му дню, включая стадию репарации (рис. 1).

При этом острое воспаление может протекать тремя путями. Во-первых, оно может завершиться уничтожением и/или удалением из организма патогенного агента, процессы пролиферации, репарации и регенерации восстановят структуры гистиона и функция органа вернется к норме. Это самый благоприятный исход воспалительного процесса. Во-вторых, местное воспаление может перерасти в генерализованное – это происходит в случаях, когда разрушаются барьеры, окружающие воспалительный очаг, и воспалительный процесс системно распространяется по организму. Наконец, в-третьих, воспаление может приобрести хронический характер [13, 14].

Устойчивость к инфицированию слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух обеспечивается мукоцилиарной транспортной системой [15], антимикробными факторами (такими как лизоцим, лактоферрин, интерферон), фагоцитарной системой и механизмами специфического иммунитета [16]. Кроме того, устойчивость слизистой оболочки к микробному заражению обеспечивает «колонизационный иммунитет» – уменьшение доступности рецепторов эпителия для патогенов за счет блокирования их микроорганизмами сапрофитирующей флоры [17].

Очевидно, что по этим же принципам протекает и аденоидит. При этом следует отметить, что у часто болеющих детей, когда в течение года ребенок переносит от 8 до 12 эпизодов воспаления, воспалительный процесс не успевает завершиться периодом репарации и переходит в хронический. Pillsburu H.C. et al. [18] cчитают, что в клинической практике термины «аденоидит» и «аденоидная гипертрофия» неправильно употребляют как синонимы, поскольку они обозначают два различных состояния. Под аденоидитом авторы понимают хроническое воспаление глоточной миндалины, а аденоидную гипертрофию считают гистологическим признаком, означающим увеличение количества лимфоидной ткани, которое бывает и физиологическим.

Примечательно, что острый аденоидит нередко не диагностируют в период течения очередного эпизода ОРВИ, т. к. симптоматика его не выходит за рамки, присущие течению вирусной инфекции [19]. Соответственно врачи не назначают терапию, воздействующую на воспалительный процесс в глоточной миндалине.

По данным ряда авторов, в 21% случаев хронический аденоидит обусловлен аллергическим воспалением [20]. Эти данные указывают на необходимость включения в комплекс консервативной терапии противоаллергических средств.

При хроническом аденоидите имеет место затруднение носового дыхания, преобладает ротовое или смешанное дыхание, появляется назальный оттенок голоса (закрытая ринолалия), возникает храп во сне, отделяемое из полости носа стекает по задней стенке глотки в гортаноглотку, дыхание может стать шумным.

Диагностика хронического аденоидита должна включать: сбор анамнеза; общий осмотр (осанка, положение головы, плеч и спины); оториноларингологический осмотр; эндоскопию носоглотки (состояние устьев слуховых труб, размеры глоточной миндалины и наличие или отсутствие воспалительного процесса); микробиологическое исследование флоры из полости носа и глотки с определением чувствительности ее к антибиотикам; консультацию и обследование аллерголога; консультацию ортодонта (оценка состояния окклюзии и орофарингеальной зоны); клинический анализ периферической крови с целью исключения воспалительного процесса в организме.

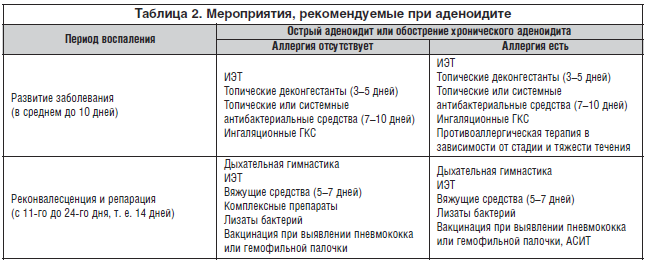

Участие глоточной миндалины в становлении иммунитета даже в состоянии хронического воспаления обусловило сужение показаний к хирургическому лечению, способствовало разработке и расширению поиска новых консервативных методов терапии [21, 22]. Разработка методов консервативного лечения аденоидита длилась в течение многих десятков лет, в результате в настоящее время имеется множество применяемых во врачебной практике методов. Однако до настоящего времени стандарты лечения не сформированы. У часто болеющих детей терапию следует начинать во время развития очередного эпизода ОРВИ, т. е. тогда, когда имеет место острый аденоидит.

Основными принципами терапии являются: очищение полости носа и носоглотки, воздействие на патогены и разрешение воспалительного процесса (снятие отечности, улучшение регионарного кровоснабжения, ускорение периодов реконвалесценции и репарации и т. п.).

С целью очищения полости носа и носоглотки используют ирригационно-элиминационную терапию (ИЭТ) солевыми растворами различной концентрации в зависимости от стадии воспалительного процесса [23]. В острой стадии целесообразно использовать гипертонические растворы в течение 3–5 дней, а затем перейти на изотонические. Преимущество при этом имеют препараты на основе морской воды по сравнению с солевыми растворами. Использование ИЭТ не только способствует очищению полости носа и носоглотки от патогенов, пылевых частиц и аллергенов, но и уменьшает отек слизистой оболочки.

Антибактериальную терапию следует назначать с учетом чувствительности выявленных у пациента патогенов, особенно при наличии хронического аденоидита. При этом эффективны топические официнальные препараты с антибактериальной активностью (фрамицетин; комбинированный препарат, содержащий дексаметазон+неомицин+полимиксин B+фенилэфрин; фузафунгин и т.п.), помимо них используют растворы антибактериальных средств для орошения носоглотки или для промывания по методу Проетца (мирамистин и др.). В ряде случаев при наличии у пациента нескольких патогенов или при чрезмерной обсемененности слизистой оболочки полости носа и глотки микроорганизмами, вызывающими воспалительный процесс, могут быть назначены системные антибиотики в возрастных дозировках курсом не менее 10 дней.

Современным подходом к купированию воспаления и профилактики развития хронизации и осложнений аденоидита является использование вакцин против пневмококка и гемофильной палочки при их обнаружении в посевах мазков из полости носа и глотки. Вакцинацию можно выполнять в стадии реконвалесценции и репарации при отсутствии противопоказаний. Так, использование вакцины против пневмококка предупреждает развитие синусита, среднего отита, пневмонии, менингита, эндокардита, плеврита, остеомиелита и артрита.

Пневмококковая вакцина только с 1 января 2014 г. внесена в «Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации», при этом используются препараты: производства США – с 3-х мес. с ревакцинацией в 1,5 года и производства Франции – с 2-х лет с ревакцинацией через 3 года.

В российский национальный календарь профилактических прививок прививка от гемофильной инфекции включена с 2011 г. Этот патоген вызывает менингит, пневмонию, синусит, отит, артрит, сепсис, воспаление надгортанника и подкожной клетчатки. Часто гемофильной инфекцией болеют дети от 6 мес. до 5 лет, наиболее часто – дети от 1 года до 2-х лет. Чем младше ребенок, тем тяжелее протекает болезнь и тем более вероятен летальный исход. Дети старше 5 лет и взрослые заболевают этой инфекцией значительно реже, благодаря в достаточной мере сформированной иммунной системе. Вакцинации подлежат дети от 3-х мес. до 5 лет, дети старше 5 лет в вакцинации не нуждаются, т. к. обладают достаточно стойким иммунитетом, чтобы противостоять гемофильной инфекции.

При неэффективности использования антибактериальных препаратов и при наличии аллергии у ребенка следует назначить топические глюкокортикостероиды (ГКС) курсом не менее 1 мес. Среди ингаляционных ГКС предпочтение следует отдать препарату мометазон, не оказывающему отрицательного влияния на пациентов детского возраста [24].

Назначение коротким курсом (7–10 дней) топических ГКС целесообразно еще и при длительном течении патологического процесса в носоглотке и в сочетанных областях с целью воздействия на стадии реконвалесценции и репарации воспалительного процесса, т. е. на 10–12-й день эпизода ОРВИ, что особенно важно для часто болеющих детей.

При выраженной отечности слизистой оболочки и выраженном затруднении носового дыхания необходимо назначать коротким курсом (3–5 дней) топические деконгестанты средней продолжительности действия (6–8 ч) в соответствии с возрастными показаниями. На 4–5-й день течения эпизода ОРВИ рационально использовать средства, обладающие дубящим эффектом (промывание отваром коры дуба, настоем чая и т. п.), и препараты на основе серебра (растворы колларгола, протаргола, коллоидного серебра).

Особо следует отметить современный протаргол, который выпускают в виде таблеток серебра протеината, к ним прилагаются ампулы с очищенной водой и флакон, в котором готовят раствор. Флакон в одних случаях снабжен пипеткой, в других – крышкой с распылителем. При растворении в соответствии с инструкцией получают 2,0% раствор протаргола. Кроме уменьшения отечности тканей за счет вяжущего воздействия, протаргол обладает гигиеническим и антисептическим действием, препятствует размножению бактерий. После применения раствора на области слизистых оболочек носа образуется пленка. Она прекрасно защищает ткани от внедрения патогенов и способствует заживлению поврежденной слизистой оболочки и ускорению процесса выздоровления. Помимо этого, раствору протаргола присущ некоторый сосудосуживающий эффект, что способствует облегчению дыхания.

Протаргол назначают после очищения полости носа по 1–3 капли в каждую половину носа в зависимости от возраста 3 раза в сутки курсом 5–7 дней. Не рекомендуют использовать протаргол одновременно с солями алкалоидов и органическими основаниями (адреналин и т. п.). Противопоказаниями к назначению препарата является беременность и аллергия на серебро.

С целью улучшения регионарного кровоснабжения, для ускорения стадии реконвалесценции и репарации используют различные виды физиотерапии.

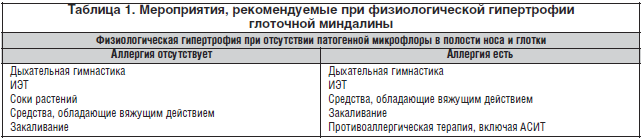

При наличии у ребенка аллергии (аллергического ринита и/или бронхиальной астмы) целесообразно включать в комплекс лечебных мероприятий противоаллергические препараты, которые подбирают в зависимости от возраста, стадии и тяжести течения аллергического воспаления. При этом при физиологической гипертрофии глоточной миндалины можно по показаниям и при возможности использовать антиген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). У пациентов с аллергией АСИТ целесообразно использовать на стадии реконвалесценции и репарации.

Для восстановления носового дыхания рекомендуют применение дыхательной гимнастики, которая формирует брюшной тип дыхания и способствует удлинению периода выдоха. Это весьма полезно для общего оздоровления ребенка, т. к. увеличивает объем легких.

Обычно в период реконвалесценции и репарации ребенок остается без лечебной помощи, в то время как выполнение реабилитационных мероприятий в эти периоды способно оказать противорецидивное действие.

Реабилитационные мероприятия могут включать следующие назначения: ИЭТ на основе морской воды; закапывание в нос обладающих бактерицидным действием соков растений (коланхоэ, свеклы, моркови, петрушки), вяжущих средств (отвара коры дуба, настоя чая, растворов колларгола, протаргола); дыхательную гимнастику, закаливающие мероприятия.

В качестве иммунотерапии при хроническом аденоидите, особенно в стадии реконвалесценции и репарации, целесообразно использовать бактериальные иммуномодуляторы – лизаты местного и системного применения. Они включают лиофилизированные экстракты основных респираторных патогенов [25, 26]. Эти лекарства предназначены усиливать специфический иммунный ответ и активизировать специфическую иммунную защиту [27, 28].

Включение в схему терапии аденоидита комплексных препаратов, купирующих воспалительный процесс непосредственно в лимфоидной ткани, также целесообразно.

В связи с отсутствием стандартов терапии при патологии глоточной миндалины мы предлагаем схему мероприятий для использования при физиологической гипертрофии глоточной миндалины (табл. 1) и при хроническом аденоидите (табл. 2).

По данным Н.Л. Круговской и М.Р. Богомильского [20], рациональная консервативная терапия пациентов с аллергическим аденоидитом приводит к стойкой ремиссии у 90,8 % детей.

Лишь при неэффективности консервативной терапии, предпринимаемой в течение не менее 6 мес., при повторяющихся эпизодах апноэ, а также при обструкции носового дыхания показано хирургическое лечение. Однако развитие обструкции носового дыхания и апноэ, мы считаем, возможно лишь в запущенных случаях, когда длительно и часто болеющие дети не получали адекватной и своевременной терапии. Поэтому аденотомия в подобных ситуациях является экстренной мерой – как метод спасения жизни ребенка, не получившего своевременного адекватного лечения.

Одним из показаний к выполнению аденотомии принято считать дисфункцию слуховой трубы, которая ведет к развитию отита и тугоухости. Однако было установлено, что у 56,2% детей с этой проблемой аденоиды ввиду своей величины и места расположения не влияют на функцию слуховой трубы [29]. Кроме того, известно, что аденотомия, выполненная с целью устранения тугоухости, дает результаты лишь у 27–53% больных [30]. Поэтому следует относиться к данной операции чрезвычайно избирательно.

Известно, что аденотомия приводит к развитию рецидивов, число которых колеблется, по данным разных авторов, в широких пределах от 2 до 75%. Особенно часто рецидивирование имеет место у пациентов, страдающих аллергией [31, 32]. Поэтому наличие круглогодичного аллергического ринита, по данным литературы, является противопоказанием к аденотомии, которая может способствовать развитию и ухудшению течения бронхиальной астмы [33].

Мы не считаем, что аденотомия улучшает или купирует течение риносинусита, тубоотита, поскольку удаление лишь одной из всех вовлеченных в воспалительный процесс структур, без терапевтического воздействия не может привести к остановке хронического воспаления и инициировать процесс репарации.

Поэтому в настоящее время хирургический радикализм при патологии глоточной миндалины не может быть оправдан.

С целью профилактики аденоидита можно рекомендовать следующие мероприятия: употребление достаточного количества чистой воды ежесуточно; увлажнение и очищение воздуха в помещениях, где ребенок проводит большое количество времени (включая детский сад и школу); мытье рук после пребывания в людных местах, а также после кашля и чихания; выполнение ИЭТ 2 раза в сутки; рациональное лечение каждого эпизода ОРВИ; устранение ротового дыхания, обусловленного нарушениями прикуса; адекватная терапия аллергии, особенно аллергического ринита; правильное питание, включающее большое количество фруктов и овощей; дыхательная гимнастика и витаминотерапия. Рациональной является консультация ортодонта, который определит тип окклюзии и состояние орофарингеальной области у ребенка, а при выявлении патологии назначит адекватную терапию для устранения ротового дыхания.

Источник